從PCK視角談平拋運動教學設計

陳 俊 王和榮

(江蘇省南京市第九中學,江蘇 南京 210018)

1 引言

對于同樣的教學內容,不同的教師會上出不同的效果,有的教師的教學引人入勝,令學生流連忘返;有的教師的教學味同嚼蠟,索然無味。一節課除了要關注教學內容的科學性、嚴謹性,還要關注教學設計,從課題的引入到問題的提出,從教學目標的實施到知識呈現的方式、手段、時機等方面,關注教師將學科知識有效表征為學生易于接受的知識。

2 學科教學知識(PCK)簡介

20世紀80年代舒爾曼教授首次提出了學科教學知識(PCK)的概念,他認為學科教學知識是教師個人獨一無二的教學經驗,是教師在對自己專業知識的理解基礎上,將自己掌握的學科知識轉化為學生易于理解和接受的內容的知識,教師擁有的學科教學知識水平直接影響和決定課堂的教學效果和學生的學習成效。

學科教學知識兼具觀念性與實踐性特征,這就決定了它可以在理念和行為之間,充分發揮橋梁的作用,建立起“教育理念—PCK—教學行為”的互動性機制,使課程理念真正轉化為教師的教學行為,扎根于學科的課堂教學之中。

3 基于PCK的“平拋運動”教學分析

3.1 教學內容分析

平拋運動是學生在中學物理中接觸到的第一個曲線運動,讓學生學會處理一般曲線運動的思想和方法是本節課的重點和難點。

平拋運動是最基本、最重要的曲線運動,承上“體現了運動的合成和分解的應用”,啟下則“奠定了斜拋運動、帶電粒子在電場中運動等內容的學習基礎”。本章內容是學生在學完前四章內容后進一步研究物體的運動,與前面幾章運動研究的不同之處在于:前面研究的是做直線運動的物體,從本章開始學生將接觸到一種新的運動——曲線運動,學生對運動的認識也從研究簡單的直線運動上升到自然界中更為普遍的曲線運動,是學生所學運動與相互作用知識的進一步應用和拓展,在教學中應注重分析方法的應用。

3.2 學情分析

學生在本節之前已經學習了曲線運動的基本知識:曲線運動的運動學特征、曲線運動速度方向的判斷、物體做曲線運動的條件等。通過“運動的合成與分解”一節的學習,學生知道兩個不在同一直線上的運動的合運動可以是直線運動、也可以是曲線運動,已經具備了學習平拋運動所需要的基本知識和技能。但是對于將所學知識運用到具體的曲線運動中,學生的能力還有待進一步提升。

在教學中要注意研究平拋運動規律的方法:先用運動的分解,把曲線運動分解為直線運動,再用運動的合成,得到平拋運動的規律。

3.3 基于PCK的教學策略

學生具有豐富的拋體運動體驗,平拋運動是引導學生把生活中的體驗和感悟提升為物理概念的良好素材。所以在教學中,要利用學生身邊的平拋運動的實例,讓學生體會到“物理來源于生活,又回歸到生活”。

讓學生聽講的效果不如讓學生通過觀察、分析得出結論來得印象深刻,在教學中,充分運用現代教育技術,將學生不易觀察的現象通過技術手段,讓學生清晰地看到物體的運動過程,增強學生的體驗感。

實現理論與實驗探究相印證,讓學生體驗“理論指導實踐,實踐檢驗理論”的過程,真正促進其科學態度和價值觀的養成。

在教學中應引導學生學習曲線運動的基本研究方法,領悟“化曲為直,化繁為簡”的思維方法。

4 基于PCK的“平拋運動”教學設計

4.1 平拋運動的初分析

將一個物體水平拋出,觀察一下物體的運動情況。

師:你能告訴我,經過一段時間后物體的位移和速度嗎?

生:位移是從起點到終點的一條有向線段,速度方向是軌跡上該點的切線方向。

師:能給出具體的大小和方向嗎?

生:不能。

師:怎么辦?

設計思路:有目的的學習是最有效的學習,讓學生知道本節課要解決的問題,學習目標明確,學習指向性明顯,學生學習的效率會得到較大的提升。

4.2 平拋運動的分解

師:前面我們學習的都是直線運動,我們能否用直線運動的知識來處理曲線運動呢?兩個直線運動可以合成曲線運動,那么我們可不可以反過來思考:曲線運動是否也可以分解成兩個直線運動來處理呢?怎樣分解?

生:根據物體的運動情況和受力情況來分析,做平拋運動的物體具有水平方向的初速度、受到豎直方向的重力作用,兩者相互垂直,我們可將平拋運動沿水平方向和豎直方向進行分解。

師:做平拋運動的物體在水平方向和豎直方向上分別做什么運動呢?

設計思路:學習是一個由簡單到復雜、由特殊到一般的有序推進過程,在這個過程中幫助學生構建復雜運動的模型。利用學生已有的知識以及知識之間的聯系,由淺入深、逐步深入,以降低教學難度、突破教學難點。

4.3 探究平拋運動在豎直方向上的分運動

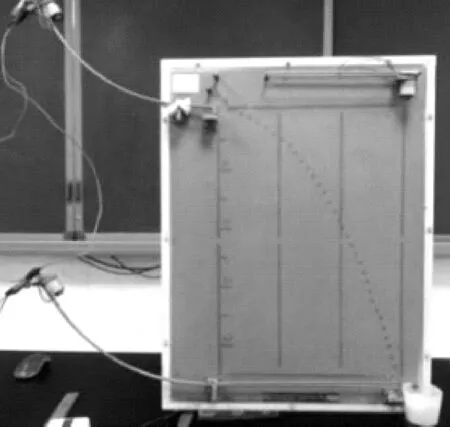

實驗裝置如圖1所示,在一個小球做平拋運動的同時,讓另一個小球從同一高度同時做自由落體運動,觀察、比較兩者在豎直方向上的運動情況。

圖1

使用PAD(或手機)的“慢動作”功能,將這個過程拍攝下來,將難以看清的過程呈現在學生面前,降低學生理解的難度,提高課堂的教學效率,具體步驟如下:

(1) 打開“相機”,選擇“慢動作”功能,準備拍攝。利用如圖1所示的實驗器材進行實驗,讓兩個小球同時從同一高度分別做自由落體和平拋運動,用PAD將這個過程拍攝下來

(2) 打開電子白板上的“希沃授課”軟件,打開PAD上的“希沃授課助手”,將剛拍攝的視頻投影到電子白板上,播放拍攝的內容。兩個小球下落的過程就以慢放的形式呈現在電子白板上,學生很容易看到兩個小球在下落過程中的位置關系。

(3) 利用視頻播放的暫停功能,進行對比分析,在播放過程中隨時將視頻定格,觀察兩個小球的位置,發現它們始終在同一高度(圖2),從而說明:平拋運動在豎直方向上的分運動是自由落體運動。

圖2

設計思路:在通常的實驗操作中,基本上都是通過“聽兩個小球是否同時落地”的方法來證明平拋運動在豎直方向的運動是否是自由落體運動。

學生中可能存在一個思維難點:同時落地能說明中間的運動一直是相同的嗎?兩個小球是否時刻都是在同一高度?教師在此可以針對這個難點內容進行設計,利用先進的教學手段將不易觀察的過程顯性化,可以很好地突破難點內容的教學,提高物理教學的有效性。

5 結語

教師為提高教學效果,除了要具有豐富的學科知識外,更要積累學科教學知識(PCK)。基于PCK,設計學科邏輯和學生認知邏輯相結合的教學,才能激發學生的學習興趣,從而進一步提升學生的核心素養。