一路芳華匯成歌

周寶財

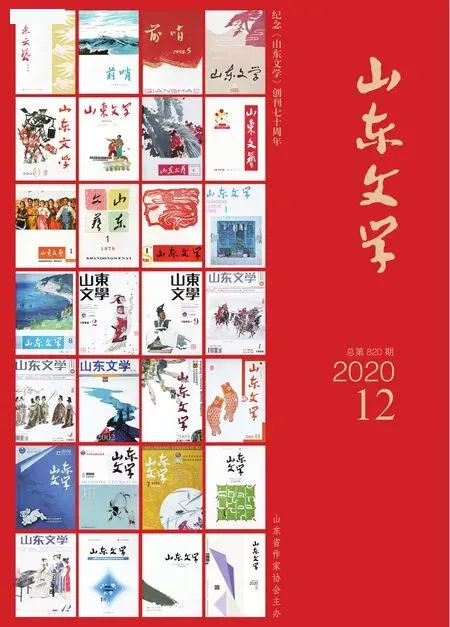

在多元互動的良好文學生態環境中,山東文學在全國文學創作中占有重要地位。創刊于1950年的《山東文學》期刊,更是通過自己別具一格的特點,在中國甚至外國的“文學場”內產生了重大而深遠的影響。作為文學期刊,《山東文學》七十年來經歷過創刊、更名、停刊、復刊等艱難與復雜的過程,憑借山東的讀者、作家以及作家協會的韌性,《山東文學》在守正齊魯文化大道義、開創山東文學新局面、奠定“文化魯軍”真擔當等方面做出巨大貢獻。

多角度的時代態度

文學具有時代性,在文學的發展過程中,每個時期的文學作品及具有鮮明特色的文學類型,都是順應當時時代的產物。正如有學者所言:“50年代的文學刊物有別于現代文學期刊的‘同人’和‘民間’性質,而被收編為文聯和作協所辦的機關刊物。這時的大多數文學刊物不僅擔負著文學的‘傳播’功能,更主要的是作為政治的傳聲筒和晴雨表,是文學政策和文學運動的‘陣地’和‘喉舌’”。它們主要不是為了適應讀者市場,而是維護和貫徹文學政策。從屬于意識形態的文學從本質上就使其在發展軌跡上始終保持與時代共振,或前,在先鋒、進步意識的思維中投石問路;抑或后,在后進、保守意識的思維中鳴冤叫屈。在這種若即若離的波動前行中,文學活動以及文學期刊所體現出的時代屬性愈加明顯。在刊物發展過程中,雖由《山東文藝》到《前哨》再到《山東文學》及之后的合刊更名,但創刊之初,刊物就秉承社會責任和文化傳播齊頭并進的原則。翻閱刊物早期目錄,不難發現,《山東文學》的作品選編有著很強的時代性。

在創刊號中,茅盾先生的題詞把刊物的創作與接受的主體——工農兵和人民群眾擺在了首要位置,《山東文學》的社會責任和時代氣息歷歷可見。在經歷多篇幅的政治紀要后,編輯室為打破文章過于嚴肅的局面,以“文藝通訊員”的辦法,主動到群眾中去,之后活潑性和貼近性成為《山東文學》的時代特色。作為文學期刊,《山東文學》的社會責任還體現在對于時代大背景下的政策解讀與把握。更名《前哨》后,在1957年的第1期的《致讀者》中,編輯室提出堅決貫徹中央提出的“雙百”方針,內容和形式方面也要突破原有的農業生活方面,通過多種形式反映社會主義改造和建設,以期不辜負當時的時代。更是出現了如《文藝作品中的黨的領導》《黃河在等待著命令》《我們是共青團員(歌詞)》《文學藝術要為工農兵服務學習——“在延安文藝座談會上的講話”想到的幾個問題》《“在延安文藝座談會上的講話”對中國社會主義現實主義發展的意義》《在保衛蒙山的日子里》等一大批具有時代特色和社會責任的優秀文學作品。

文學期刊最重要的文學意義在于主動參與對文學的創進和傳播。作為印刷平面媒體,期刊雜志在傳播過程中的優勢主要表現在內容專門化、讀者對象穩定明確。通過報紙、雜志這種傳播媒介,文學的發展開始更加走向大眾化和平民化,內容上更加關注于百姓生活。在擔當社會責任的同時,《山東文學》依舊堅持高標準、高質量,積極傳播優秀文化,彰顯人文關懷。在前期階段發布的作品統計中發現,《山東文學》始終為此孜孜以求,竭盡所能。七十年來,《山東文學》發表數萬篇作品中,榮獲國家、省級獎項作品數百次,獲獎作品分列被《人民文學》《中國文學》《新華文摘》《小說選刊》《文藝報》《詩刊》《小說月報》《散文選刊》等重要報刊所轉載、選載或連載。有一大批作品被改編成電影、電視劇、廣播劇、話劇、戲曲等等。

《山東文學》為篇幅巨大的文學產生提供物質條件,文學文體也由詩歌主導向小說主導過渡,文學作品的主題建構顯著。從文壇大家王統照先生的詩歌《你且把去年的“六二”細算到今日》開始,《山東文學》以其作品的傳播內容和指引力贏得了社會的認可,讀者的喜愛,眾多優秀作品,在文學界和社會上廣為流傳,“劉知俠表現革命英雄主義的小說《鋪草》和《沂蒙山的故事》,幾十年傳頌不衰,其中的《紅嫂》已經以多種文藝形式面世,主人公紅嫂的影響也遠遠超出文學本身,成為沂蒙老區革命婦女形象的象征。”到20世紀60年代,《山東文學》刊登的詩歌、小說、評論、隨筆等文體占據多數篇幅,一批激昂向上、鼓舞人心的作品激勵著當時困難時期的人民大眾。在七十年櫛風沐雨中,《山東文學》成為山東文學的重要窗口和園地,對宣傳齊魯文化、促進文藝發展起到重要作用。

多元化的本土意識

山東深厚的文化底蘊為山東本土文學研究提供了大量的素材和靈感。文學研究不單要對既有文學成果進行探尋和總結,還要對當下文學創作及活動梳理積極的啟迪。尤其著眼于本土文學的研究,對打造具有區域特色的文化精品有獨特的意義。《山東文學》在創辦之初堅持文藝的“二為”方向和“雙百”方針,立足山東,充分利用本土文化和學術資源,突出一系列具有齊魯特色的文學作品,為繁榮山東的文學事業做出了應有貢獻。

在1957年第1期《致讀者》中,編輯們對其工作進行了規劃,山東的地方特色是海防前哨、魚鹽之鄉、老解放區,山東豐富的文化遺產和具有特色的故事并未完全挖掘、發表,“本刊在祖國的藝術花園里,應當是百花齊放中的一朵花,它雖然不是奇花名葩,可是它將要‘放’得富有自己的特色,和富有自己的香味。”確立要把刊物辦成富有自己特色后,當時的《前哨》刊登了大量具有山東特色的作品:《沂河散詩》《卓越的愛國詞人賈鳧西》《牡丹之鄉》《泰山短詩(四首)》《打漁張引黃灌溉區的歌》《讀“戰斗在沂蒙山區”》《青島短歌》《春到沂山》《在保衛蒙山的日子里》《鄭板橋借宿(民間傳說)》……七十年來,《山東文學》在挖掘齊魯文化、傳播山東本土文學方面做出巨大貢獻,對當下及今后文學發展產生不可忽略的影響。

《山東文學》在明確要在百花齊放中“放”出自己特色的同時,編輯室不斷增辟新欄目、新板塊,吸引、幫助創作者在創作方面提高,創刊以來,這些專欄成為創作者們的原地,不同的觀點和看法交匯于此,形成“爭鳴”的熱鬧局面。從五六十年代開始,投稿的創作者多以工農兵出身為主,編輯部對于他們的稿件都要親自修改,最終以達到發稿要求。這很大程度上鼓舞了創作者的寫作信心,對他們的成長起到推進作用,他們中的很多人也逐漸步入文壇,成為名家。

在此后時間內,時代進步,環境好轉,“編輯部開始有計劃地把作者邀集在一起舉辦創作筆會,編輯、作者相互切磋,既提高了創作水平,又組織起了創作隊伍。”經過長期的深耕和堅守,山東文學界涌現出了劉知俠、王希艱、苗得雨、郭澄清、王潤滋、尤鳳偉、左建明、張煒、馬瑞芳、李貫通、劉玉堂等大批作家。回首七十年,凡現在享譽全國文壇的知名作家,幾乎無一不是從《山東文學》起步。“刊物團結了作家,作家支持了刊物,這是《山東文學》能夠立足并得以健康發展的根本。《山東文學》已經深深植根于齊魯大地,成為山東人民精神生活的不可或缺了。”

多層次的包容定位

相對于口語傳播,印刷使得媒介打破了過往的傳播方式和媒介間的壁壘,消融了傳受者之間的界限,體現了強大的包容性,尤其是作為雜志所能夠承載的文學體裁及對受眾界限的模糊。期刊雜志的受眾既有陽春白雪,也有下里巴人,更有隨機者,因此在期刊的運行過程中,對于受眾的定位尤為重要。文學期刊的發展歷程中,其受眾多具有一定的消費能力,文化層次較高,有閱讀的時間和空間。但從期刊內容上來看,對于鄉土描述的文學作品卻又在文學期刊中占比較大,這些相關內容導致農村讀者的參與性更加積極。

正是這種期刊內容架構和讀者群體的不平衡的現狀,使得《山東文學》在七十年來,始終保持著包容性發展。期刊雜志之所以是“雜”主要是與其承載的內容豐富性、題材風格的多樣性有關,歸結起來是包容性。《山東文學》的包容性是其開放性的重要表現,也是各種文學活動及相關創作人員相互借鑒和學習的內在依據。其本質是其七十年來刊物擇優發展的本性,是對應不同時代,編輯部為傳播文化、發展文學做出的本能性反應。

創刊以來,《山東文學》隨著時間的推移,包容的內涵慢慢發生變化,原來的包容是一個主題內部內容的發散性思維的“雜”,經過七十年的探索,刊物將包容的觸角深入到山東文學的各個領域。在50年代,刊物充分發揮“雙百方針”,在刊登作品上,除去詩歌、小說、紀要,后期增加了神話傳說、紀實文學、報告文學、歌劇、歌曲、話劇、歌舞劇、蓮花落、相聲、快板等文學題材。1966年第1期《致讀者和作者》中,編輯部提及,《山東文學》和《群眾藝術》合刊后,改名為《山東文藝》,“今后發表的作品題材和題材是多方面的。除小說、報告文學、詩歌和評論等文章外,每期要用較大的篇幅刊登新故事、小戲曲、小演唱、歌曲和曲藝作品等。”

1957年第1期《致讀者》中,編輯室認為刊物“不只要求反映現實生活,而且也要求大膽地干預生活,敢于給新生的事物以熱烈的支持與頌揚,也敢于給腐朽的阻止新生的事物以辛辣的無情的諷刺。為了要把這一點作為本刊的特色之一,我們擬辟‘散文、小品文’和‘隨筆、雜感’兩個專欄”,同時為幫助當時青年作者提高創作,還擬開設“短論、短評”專欄,再到后期不斷增設的新欄目,《山東文學》具有包容屬性的欄目逐漸成熟,也突出體現了編輯室的編輯觀念由作者中心轉移到讀者中心,服務讀者的意識逐漸增強。

讀者中心觀念的轉變,其實是受眾本位的轉變。“受眾本位,與媒介本位相對,它是指大眾傳播媒介在信息傳播活動中,以受眾為中心,以最大程度地維護受眾的根本利益為出發點,滿足受眾獲取信息的需要。”欄目和版面更新的目的,是為更好引起讀者的共鳴,啟發閱讀者的情緒。《山東文學》在發展的過程中,充分考慮了期刊雜志受眾的特點:廣泛性、混雜性和隱蔽性,并且在不同時代推進過程中,《山東文學》讀者的特征也不斷地表現出新的變化,在60至80年代,急劇的社會變化和開放的社會聯系面前,期刊雜志成為讀者獲取信息的重要來源;隨著期刊雜志參與者的增加,他們的傳播對象也開始由“廣播”向“窄播”,從“大眾”趨向“分眾化”。一路走來,盡管在那個時代,期刊雜志的競爭不算激烈,但《山東文學》對受眾細分的超前思維,已經在媒介的市場空間上有了很大的誘惑力,能牢固吸引讀者注意力,使其產生期待心理。

1966年《山東文學》和《群眾文藝》合刊后《致讀者和作者》中編輯部肯定了創作者的作品,以及其對讀者的影響。“過去一年來,本刊的作者教育部部長,特別是廣大的工農兵業余作者越來越多,他們在三大革命運動的最前線,觀察細微,體驗深刻,出現了許多比較好的文藝作品,生動地反映了各方面的先進事跡和英雄人物,對廣大讀者起到了應有的鼓舞和教育作用。”同樣在《山東文學》五十周年特刊中,王兆山回憶道:“首先是《山東文學》的忠實讀者,其次是《山東文學》培養的作者。”《山東文學》對于讀者的定位是具有很大的包容性,這也為后期山東文學的發展,齊魯文化的傳播夯實了基礎,培育了新力量。

滋蘭樹慧春華秋實,《山東文學》走過七十個春秋,經歷了風風雨雨,見證了山東文學的起起伏伏,成為山東文學活動的承載人和記錄人。《山東文學》在此期間對于時代信息傳遞、文學活動建構、齊魯地域文化傳播、山東本土作家的成長、文學創作多樣性及讀者定位的方面都做出了突出貢獻,這些成績是有目共睹的,也在全國范圍內成為標桿。《山東文學》與齊魯文化傳播和山東文學運行機制、創作格局及文學流派的興起都有著緊密的聯系,同時兩者關系是相互的,在完成上述文化和文學活動的同時,《山東文學》自身的流程也包含了豐富的文學史信息。此外,《山東文學》的媒介屬性使其與市場機制、受眾因素、思想傳承及意識形態建設之間有著密不可分的關聯,使得其研究范疇必然會向跨學科方向發展,這無疑會豐富齊魯文化和山東文學的研究空間和研究內涵。