淺談石雕作品的設計理念和藝術創(chuàng)作

文 王俊民

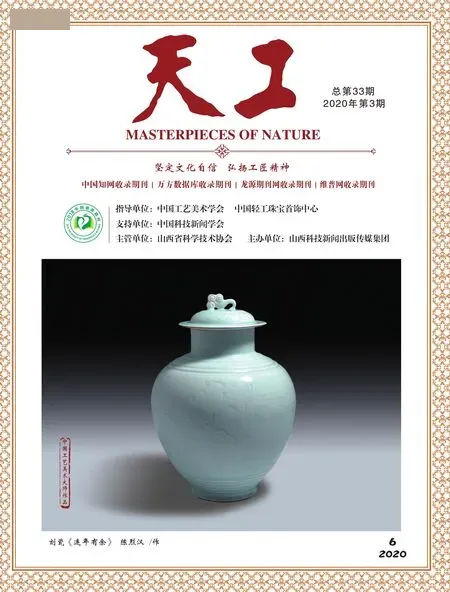

《讀》

雕刻藝術是基于傳統(tǒng)文化審美上的產物,它的造型、裝飾語言都有著獨特的藝術特征,即表現(xiàn)力強、線條流暢、造型夸張多變等。藝術的本質就是將創(chuàng)作者自己的主觀意識進行形象化,雕刻藝術也一樣,每件作品都要具備節(jié)奏感、平衡感以及韻律感,三者結合起來完善的過程也是一件作品在創(chuàng)作階段被賦予生命力的過程。

一、石雕作品的設計理念

一件優(yōu)秀的石雕作品其設計理念是重中之重,其次才是做工。此“工”指的是雕刻工具、雕刻者的技藝,只有靈活使用雕刻工具,并掌握多項技能,才能順利完成高難度的作品。因此,在雕刻者的藝術生涯中,如果在其他姊妹藝術中也有高超的技藝,那么對石雕作品的設計理念有非常大的幫助。除此之外,雕刻者愛好文學、喜歡閱讀也會直接提升自身的審美,有助于拓寬思路,對藝術作品的創(chuàng)作有著極大的幫助。

(一)及時進行創(chuàng)新

在傳統(tǒng)藝術中,石雕有著自己的藝術風格以及藝術特征,但是時代在快速發(fā)展,石雕創(chuàng)作也需要在繼承傳統(tǒng)的基礎上不斷創(chuàng)新。創(chuàng)新不是一朝一夕就可以達成的,需要長時間地鉆研,創(chuàng)新必須建立在對藝術的理解之上,而且符合一定的文化審美,只有這樣的創(chuàng)新才是真正的創(chuàng)新。

一件新作品的創(chuàng)作過程是雕刻者將作品賦予生命力的過程。生命力也就是神韻。在中華傳統(tǒng)文化的審美里,藝術的關鍵就是神韻,神韻就是作品中藝術的表現(xiàn)方式。和繪畫、書法相比,雕刻藝術的關鍵就是傳神,并以引發(fā)觀賞者的思考以及感悟作為目的。要想達到這樣的創(chuàng)作成效,審美水平與技藝兩者是缺一不可的。

(二)創(chuàng)作理念

在具備了創(chuàng)作的文化底蘊以及雕刻的創(chuàng)新工藝外,還需要具備的就是作品的創(chuàng)作理念。“理念”是當代的一個新生詞匯,它涵蓋古今中外各個方面、各個領域的理念。總的來講,一件優(yōu)秀的雕刻作品,不只需要雕刻者滿意,還需要觀賞者看到作品后為之觸動,并且牢記于心。這就需要雕刻者在創(chuàng)作表現(xiàn)語言上有一定的特點。除此之外,題材以及創(chuàng)作手法上的感悟也是極其重要的,只有這樣的作品才可以讓觀者在欣賞時進行思考并產生情感上的共鳴。此種“共鳴”才是藝術創(chuàng)作的根本。

(三)提升自身的文化修養(yǎng)以及藝術素養(yǎng)

怎么使作品不僅有時代的氣息還有藝術的革新,是每個雕刻者思考的問題。作品是雕刻者自身審美觀念的呈現(xiàn),這些美的形式以及內容的來源就是雕刻者自身的藝術修養(yǎng)以及豐厚的文化學識積淀,這是雕刻者進行創(chuàng)作的基礎條件。因此,每個石雕雕刻者都應該閱讀大量書籍,掌握各個時代的各種文化習俗以及歷史進程,持續(xù)學習各類相關文化理論知識,提升自身的藝術造詣,加強自身的技能。除此之外,還需要與日常生活融合在一起,因為很多藝術創(chuàng)作都來自生活,只有汲取一定的素材,雕刻者才能將自己的情感融入石雕創(chuàng)作中。工藝美術其實就是造型藝術,雕刻需要將情感傾盡其中才可以創(chuàng)作出外在美與內涵美共存的作品。

二、石雕作品的藝術創(chuàng)作

(一)藝術美與現(xiàn)實美

藝術美是由藝術創(chuàng)作者的審美意識形成的,是依照美的要求以及美的目的創(chuàng)造出來的。藝術美是參照現(xiàn)實美進行升華來完成的,是藝術創(chuàng)作者有目的性地創(chuàng)造出來的。石雕作品的藝術美和現(xiàn)實美有著極大的不一樣,藝術美是源于現(xiàn)實美,在現(xiàn)實的基礎上來對作品進行感悟、創(chuàng)作。將現(xiàn)實美合理融入作品中,這是很多有名的雕刻藝術家進行石雕創(chuàng)作的路徑。雕刻藝術家善于將自身融入自然,進行深切的感悟,將自己的靈感呈現(xiàn)在作品中。例如,作品《讀》的創(chuàng)作就是在進行觀察自然生活的同時,結合自身的感悟創(chuàng)作出來的作品,從中可以看到放牛的孩子騎在牛背上,手捧著書本進行閱讀,邊放牛邊讀書,有著勤奮向上的意義。又如,作品《離別之時》,呈現(xiàn)了與父母離別時依依不舍的情景,筆者將自己眼中的畫面與自身感悟到的情感結合起來融入作品中。

石雕作品的藝術美是構成石雕作品價值的重要方面,它的內容和形式必須高度一致。如若內容和形式之間沒有統(tǒng)一,那么就會直接影響作品的完整性以及藝術性,那么就不能稱之為藝術美。以往傳統(tǒng)的做法會依照一定的比例來匹配,看上去規(guī)范,但是現(xiàn)階段的雕刻者對此不是很重視,部分作品上下比例嚴重不規(guī)范,致使作品缺失了美感。

(二)形式美

在創(chuàng)作前期,雕刻者需要考慮石料的可發(fā)揮性,經過充分考慮之后再進行雕刻,那么創(chuàng)作出來的作品就是非常精美的。如果作品沒有進行精心設計就開始雕刻,那么其藝術性必然不高。作品的形式應該準確而鮮明地表達內容,是內容物質化的體現(xiàn)。所以,要注重作品的外化形式。設計作品的目的就是想要將我國的傳統(tǒng)文化理念融入作品中,將中華民族的文化以及風俗呈現(xiàn)在作品中,讓世人了解中國文化。因此,雕刻者要遵循形式美的法則,注重作品的外在表現(xiàn)。

《離別之時》

雕刻者的創(chuàng)作歷程是長時間的知識加固形成的。在創(chuàng)作中,雕刻者的感悟會隨著藝術的感知層層遞進,持續(xù)積累知識,雕刻出的作品就會有很大的進步,作品的等級也會隨之提高,當?shù)窨陶叩膶徝酪约案兄掷m(xù)擴大、升華到一定范圍,就會有一個大幅度的提升。雕刻者在創(chuàng)作時,一般會遇到麻煩的不容易處理的問題,影響雕刻的正常進行,但是只要用心,靜下心來感悟、鉆研,那么就會想出好的解決辦法,這就是雕刻者的頓悟,如若沒有知識的積累那么就很難想出好的解決辦法。悟性是在自身知識的積累下,進行靈活的運用而迸發(fā)的靈感,所以這也不是一朝一夕就可以達到的,是需要長時間文化的積累、知識的沉淀、歲月的洗禮以及雕刻者自身能力的提高。

隨著人們審美水平的不斷提升,傳統(tǒng)藝術受到了巨大的沖擊,但是很多審美概念的形成給古老的民間藝術提供了很多珍貴的機遇。我們欣賞傳統(tǒng)藝術,但是也理應注重時代藝術發(fā)展的特征以及規(guī)律,在材料構思、作品形式等方面進行仔細研究,從而隨著時代的發(fā)展來改進藝術創(chuàng)作。