圍絕經期及絕經后體檢女性代謝綜合征的調查研究

周小會,朱菊平,劉 梅,謝 琦,史艷豐,邵春云,王科芳,汪麗杰

(華東療養院婦科,江蘇 無錫 214065)

代謝綜合征(metabolic syndrome,Mets)是指人體蛋白質、脂肪、碳水化合物等物質發生代謝紊亂的病理過程,臨床表現為肥胖(尤其是腹型肥胖)、高甘油三酯(triglycerides,TG)、低高密度脂蛋白膽固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、血壓升高、糖代謝異常等。這些因素直接促進了動脈粥樣硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)、高血壓及糖尿病的風險,有研究指出,在世界范圍內心血管疾病(cardiovascular disease,CVD)仍然是絕經后婦女死亡的主要原因[1-2]。圍絕經期是女性從成年進入老年期必須經歷的一個生理階段,這一過程卵巢功能逐漸減退,雌激素水平逐漸下降,容易導致各種代謝紊亂,包括脂代謝異常、糖代謝異常等[3]。如不及時干預糾正,可加劇代謝紊亂,進展為不可逆的代謝性疾病,從而引起心腦血管意外、糖尿病、骨質疏松,甚至老年癡呆等并發癥[4]。本研究對健康體檢的圍絕經期及絕經后女性Mets的患病情況進行分析,為制定健康干預措施提供依據。

1資料與方法

1.1研究對象

隨機抽取2019年l月至6月在華東療養院接受健康體檢的40~70歲女性共428例為研究對象,進行問卷調查,包括年齡、文化程度、月經情況、出現月經紊亂的時間、絕經年齡、是否定期參與普查體檢等。研究對象的納入標準:40~50歲中出現月經紊亂3個月以上、考慮進入圍絕經期者,或自然絕經女性;51歲以上者均選自然絕經后女性。排除標準:惡性腫瘤史、半年內服用激素類或影響血脂代謝類藥物者、自身免疫性疾病、甲亢、精神障礙、血液系統或肝腎功能不全者、子宮或卵巢切除者。

按5歲一個年齡段將研究對象分為6組:①A組:40~45歲,81例;②B組:46~50歲,82例;③C組:51~55歲,76例;④D組:56~60歲,79例;⑤E組:61~65歲,71例;⑥F組:66歲以上者,39例。本研究已通過本院倫理委員會的批準并簽署知情同意書。

1.2研究方法

1.2.1一般情況

使用“人體成分分析儀”(InBody770)測量身高、體重及體質量指數(body mass index,BMI),要求受試者晨起后空腹脫鞋、帽、外衣,兩臂自然下垂,平視前方,電子顯示屏顯示身高(m)、體重(kg)及BMI;腰圍、臀圍使用服裝軟尺,在受試者髂前上棘和第12肋下緣連線的中點處測量腰圍(cm),在恥骨聯合水平測量臀部最大周徑,即臀圍(cm);靜坐5min后,使用臺式水銀血壓計測量右上臂血壓,記錄數據。

1.2.2血液生化指標測定

研究對象均于空腹12h后,清晨抽取靜脈血標本,采用己糖激酶法在貝克曼AU5400型全自動生化儀上測定空腹血糖(fasting plasma glucose,FBG)、總膽固醇(total cholesterol,TC)、TG、HDL-C、低密度脂蛋白(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)和尿酸(uric acid,UA)。

1.2.3 Mets診斷標準

采用《中國成人血脂異常防治指南(2016年修訂版)》制定的Mets診斷標準[5],具備以下5項中的至少3項者即可診斷:①中心型肥胖和(或)腹型肥胖:腰圍女性≥85cm;②FBG≥6.1mmol/L(110mg/dL)和(或)餐后2h血糖≥7.8mmol/L(140mg/dL),和(或)已確診為糖尿病并治療者;③高血壓收縮壓(systolic blood pressure,SBP)/舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)≥130/85mmHg,和(或)已確診為高血壓并治療者;④空腹血TG≥1.7mmol/L(150mg/dL);⑤空腹血HDL-C<1.0mmol/L(40mg/dL)。

1.3統計學處理

2結果

2.1基本情況

研究對象平均年齡為(52.98±8.10)歲;各年齡組之間比較,腰圍、腰臀比有顯著統計學差異(F值分別為4.680、8.738,均P<0.05),進一步組間比較提示,與A、B、C組比較,D、F組腰圍明顯增加,D、E、F組腰臀比顯著升高;身高、體重、BMI、臀圍無統計學差異(均P>0.05),見表1。

表1 各年齡組基本情況比較

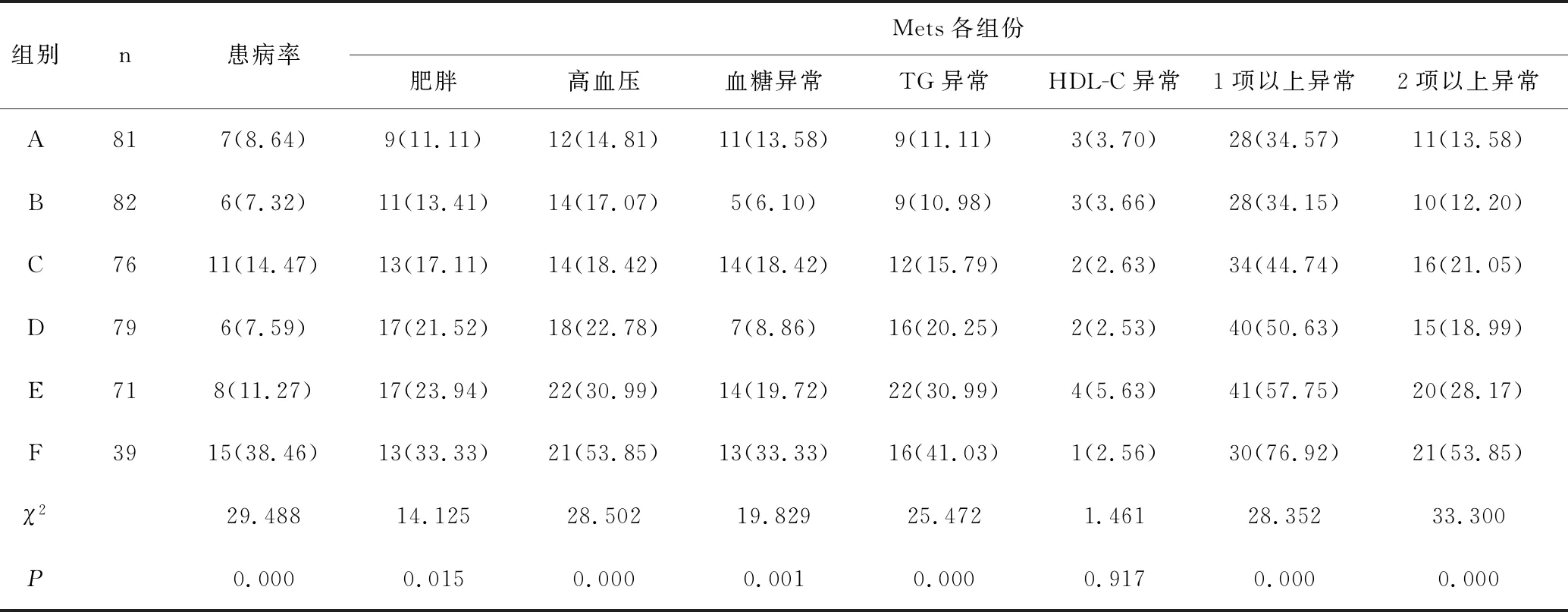

2.2各年齡組Mets總體患病率及其組份異常的比較

研究對象Mets總體患病率為12.38%,Mets各組份中肥胖、高血壓、血糖異常、TG異常、HDL-C異常的發生率分別為18.69%、23.60%、14.95%、19.63%、3.50%,其中各組份中有一項及兩項以上異常者的發生率分別為46.96%、21.73%;除HDL-C外,各年齡組間Mets患病率及各組份異常的比較差異均有統計學意義,且患病率存在隨年齡增長而增高的趨勢(χ2值分別為29.488、14.125、28.502、19.829、25.472,均P<0.05),見表2。

表2 各年齡組Mets患病率及其組份異常的比較[n(%)]

2.3各年齡組主要代謝指標的比較

各年齡組SBP、TG、TC、LDL-C、UA組間比較均有統計學差異(F值分別為3.187、3.764、7.771、6.844、5.382,均P<0.05),進一步組間比較發現,F組SBP顯著高于其他組,E、F組TG、UA顯著高于其他組,C、D、E組TC、LDL-C顯著高于A、B組,見表3。

表3 各年齡組主要代謝指標的比較

3討論

隨著經濟的發展、生活方式及飲食結構的改變,Mets的患病率在世界范圍內逐年上升,已成為嚴重威脅人類健康的公共衛生問題。研究發現,女性圍絕經期易發生代謝異常,絕經后Mets的患病率增高[6],引起心血管疾病的風險增高[7]。

3.1 Mets的診斷標準

Mets的診斷標準較多,其中高血糖、高血壓及血脂異常的判斷切點已基本達成共識,而“中心性肥胖”的診斷標準略有差異,國外研究多采用國際糖尿病聯盟(International Diabetes Federation,IDF)新標準(2005)。本研究采用新版《中國成人血脂異常防治指南(2016年修訂版)》標準,該標準以中心性肥胖作為基本條件,以腰圍進行判斷,與中華醫學會糖尿病學分會(Chinese Diabetes Society,CDS)建議標準(2004)中的體重指數在評定腹型肥胖時的一致性較高,相比之下用腰圍易操作、準確性好,更符合國人的特點。

3.2 Mets患病率的地域差異

Namazi等[8]研究提示伊朗女性絕經后合并代謝異常約為41.2%,Marchi等[3]報道18.5%巴西圍絕經期女性合并有代謝問題,且年齡越大發生代謝異常的可能性越大,Sharma等[9]學者報道印度圍絕經期女性約有62.6%存在代謝紊亂。國內關于圍絕經期女性Mets的研究較少,江蘇泰興自然絕經女性Mets粗患病率為35.25%,標化患病率為31.47%[10],杭州地區圍絕經期及絕經后女性Mets總體患病率為17.89%[11],Zhou等[12]學者報道我國東北農村圍絕經期女性,絕經前發生代謝異常者約占33.1%,絕經后約為55%。

本研究提示圍絕經期及絕經后女性Mets總體患病率為12.38%,隨著年齡的增高逐漸升高。該結果低于國內外其他研究結果[11-12],原因考慮與研究對象來自上海地區,經濟文化水平較高,調查人群的飲食習慣、自我管理和保健意識強及診斷標準不同等有關。

3.3 Mets各組份代謝指標狀況

Mets各組份中,中心性肥胖、高血壓、血糖異常、TG異常及各組份中有一項及兩項以上代謝指標異常的發生率,均隨著年齡的增高而升高,尤其60歲以上組發生率均明顯增高。考慮隨著年齡的增長,女性的基礎代謝率逐漸降低,如果攝入量不減少,過多的糖和脂肪將在體內堆積,引起肥胖。通過對Mets不同組份的構成分析,本研究發現Mets患者多種代謝異常組分聚集現象嚴重。目前Mets發病機制尚未完全明確,有學者進行了相關綜述[13-14],考慮主要與性激素、炎癥、基因以及胰島素抵抗等因素有關。Mets主要防治目標是預防動脈粥樣硬化性心血管疾病以及2型糖尿病,對已發生者要預防心血管事件再發。因此提倡早期干預,如果不能達到目標,則應針對各個組份采取相應藥物治療。

隨著年齡的增加,SBP、TG、TC、LDL-C、UA顯著升高。圍絕經期女性卵巢功能減退引起血清性激素水平變化,導致一系列糖脂代謝紊亂,且隨著時間的推移,糖脂代謝紊亂的程度呈逐漸加重趨勢,提示應在早期對代謝紊亂進行干預,減少絕經后Mets的發生,進而減少心血管疾病等并發癥。

綜上所述,本研究采取隨機抽樣法,研究對象選自健康體檢人群,人群代表性較好。研究結果提示圍絕經期和絕經后女性Mets的患病率顯著增加,因此,應盡早篩查并發現Mets高危人群,采取有效的宣傳教育,提倡健康膳食、健康生活方式,保持正常體重,從而減少患病風險,必要時積極治療相關疾病,提高女性生活質量。