先天性顱骨凹陷1例分析及文獻復習

張成強,陸澄秋,錢蓓倩,汪吉梅

(上海市復旦大學附屬婦產科醫院新生兒科,上海 200011)

新生兒先天性顱骨凹陷性骨折指顱骨向內凹陷的狀態,是新生兒期的罕見疾病[1]。一般的新生兒顱骨凹陷性骨折多為經陰道分娩時的暴力操作或產鉗應用不當導致的產傷[2],而剖宮產分娩的新生兒發生先天性顱骨凹陷者相對少見[3]。目前在國內外僅有零星文獻報道,且病因不明[2-5]。現回顧分析上海市復旦大學附屬婦產科醫院分娩的一例剖宮產娩出的先天性顱骨凹陷新生兒的臨床資料,以提高臨床醫生對該病的認識。

1病例報告

1.1病史資料

患兒系G1P1(第1胎,第1產),胎齡37+5周,產前羊水指數49mm,診斷羊水過少,急診行子宮下段橫切口剖宮產術娩出,娩出過程順利,術中未使用器械助產。羊水清,無胎兒窘迫,臍帶長度60cm,無臍帶扭轉,無臍帶繞頸和繞身。患兒出生體重2 960g,屬適于胎齡兒,Apgar評分9-9-9。母親33歲,孕10+4周于我院建卡,定期產檢,唐氏篩查、孕期B超篩查及甲狀腺功能檢查均未見明顯異常。因糖耐量試驗結果為4.8-10.0-8.4mmol/L,診斷妊娠期糖尿病,予飲食控制和運動指導,血糖控制可。母親孕期無頭暈頭痛,無視物模糊,無胸悶憋氣,無腹痛,無陰道流血、流水,無皮膚瘙癢等不適。該患兒的監護人知情同意自愿參與本研究。

1.2體格檢查

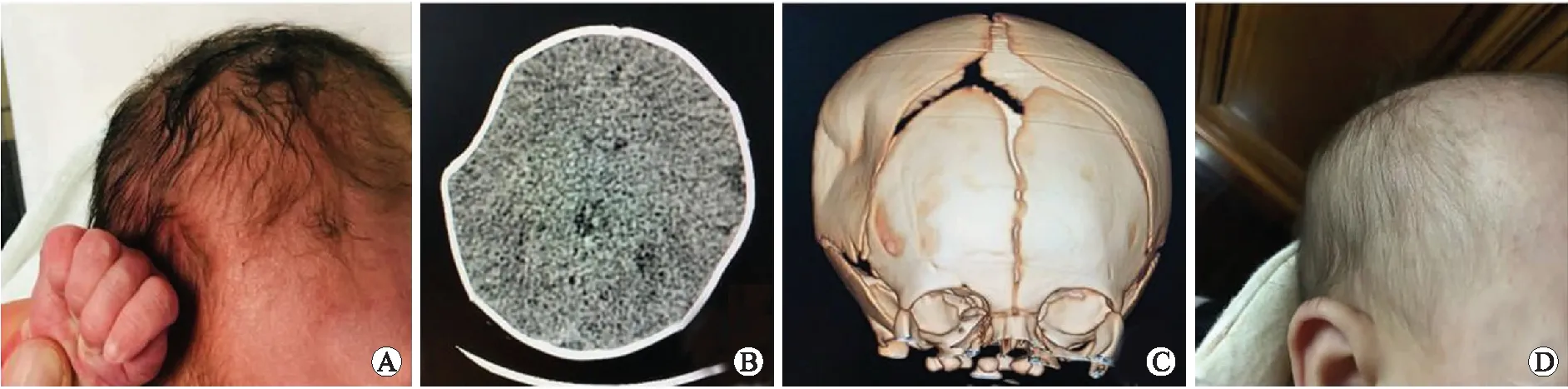

患兒生后留觀室體格檢查:面色紅潤,前囟平軟,頭圍34cm,前囟1.5×1.5cm。呼吸頻率42次/分,無呻吟和吸凹,雙肺呼吸音清,無啰音;心率140次/min,律齊,無雜音;腹部軟,臍部清潔夾閉狀態,四肢肌張力好;右側顳部可及3×3×1cm顱骨凹陷,未及骨擦感,表面及頭皮無外傷,無顱骨軟化,凹陷處毛發無異常,見圖1A,診斷為右側先天性顱骨凹陷。

1.3診療經過

患兒生后于輻射床上保暖,生命體征監護,于留觀室留觀2h,監測呼吸、心率、經皮氧飽和度及血糖均正常,轉母嬰同室。患兒生后4h母乳及足月兒配方奶混合喂養,逐日增加奶量,胃納佳,睡眠和大小便均無特殊,每日監測血糖均正常范圍,每日2次監測經皮膽紅素,提示生理性上升,生后第3天隨母親出院。生后6天完善頭顱CT,結果提示右頂骨局部凹陷,顱內腦實質內未見明顯異常密度影,大腦灰白質分界清,諸腦室、腦池大小、形態未見明顯異常,中線結構居中,見圖1B。顱骨CT三維重建提示顱骨凹陷,見圖1C。

1.4隨訪情況

本例患兒未做任何治療,保守觀察3月后隨訪顱骨凹陷處明顯恢復,見圖1D。患兒體重、頭圍及身長等生長發育指標均處于同性別同日齡生理范圍。

注:A先天性顱骨凹陷患兒的頭顱外觀,提示顱骨凹陷部位和右手握緊時的大小基本吻合;B先天性顱骨凹陷患兒頭顱CT平掃;C先天性顱骨凹陷患兒頭顱CT顱骨三維重建;D先天性顱骨凹陷患兒生后3個月頭顱外觀,提示凹陷基本恢復。

2討論

2.1流行病學分析

新生兒先天性顱骨凹陷是一種較特殊的顱骨骨折類型,發病率為1/10 000[6-7],常被稱為乒乓球骨折或水池樣骨折,是膜性顱骨向內凹陷造成[8]。常見的新生兒顱骨凹陷骨折多與產傷有關,而剖宮產娩出的、與產傷無關的、出生即發現的新生兒先天性顱骨凹陷骨折國內外文獻多以個案報道為主[1,4-5]。

2.2病因分析

如前所述,從病因學角度來看,多數顱骨凹陷性骨折與產傷有關,相關病例多有難產病史、產鉗應用史或暴力分娩史,且查體會發現助產器械壓痕、頭皮局限性腫脹甚至頭皮損傷及頭顱血腫等表現,而影像學檢查可能會提示蛛網膜下腔、硬膜外及硬膜下出血等征象[4]。非產傷因素所致的先天性顱骨凹陷性骨折相對少見,宮內胎頭受母親骶岬、坐骨結節、恥骨聯合或子宮肌瘤等的壓迫,胎頭受自身肢體或雙胎胎兒其中一胎受另一胎的壓迫等[9]。此外,剖宮產手術準備不充分,特別是急診手術時,因爭取搶救時間,用力不當以及手術切口過小或麻醉不充分,腹部肌肉緊張均可影響胎兒的順利娩出,并且在新生兒早產、低鈣等情況下顱骨尤為薄弱,稍用力即可發生骨折,而宮內胎兒肢體壓迫顱骨等原因也可導致新生兒顱骨凹陷。另有專家稱,一些病理原因(如成骨不全、骨骼發育不良、膠原蛋白疾病和先天性佝僂病)的胎兒均有可能發生顱骨凹陷性骨折。

本例患兒母親產前有羊水過少病史,定期產檢宮內B超未見顱骨凹陷,但由于產科B超并非連續隨訪,且多為生長徑線測量,若在測量雙頂徑時未包括顱骨凹陷部位,則會出現漏診的情況。患兒于宮內未見顱骨凹陷B超征象,在生后查體見顱骨凹陷部位和右手握緊時的大小基本吻合(圖1A),推測是宮內胎兒肢體壓迫引起的慢性顱骨凹陷,而羊水過少增加了局部壓迫的嚴重程度。

2.3診斷

在生后診斷方面,Blacklok等[10]按受傷機制、X線片、臨床表現將顱骨凹陷骨折分為四型,即Ⅰ型,單純凹陷性骨折;Ⅱ型,粉碎嵌插型凹陷性骨折;Ⅲ型,開放顱腦損傷型凹陷性骨折;Ⅳ型,出血性凹陷性骨折。一般外力速度慢、接觸面積小時多會發生Ⅰ型骨折。應當指出,新生兒全身骨質含鈣少,顱骨薄而柔軟,骨化不完全,導致了類似于兒童長骨的青枝骨折,很多新生兒顱骨凹陷并不能明確看到骨折線[8,11]。因此Blacklok Ⅰ型顱骨骨折病例即單純凹陷性骨折有兩種情形存在,一種能在CT下看到骨折線,而另一種不能看到明顯骨折線。本例患兒頭顱CT平掃和重建均未明顯看到骨折線,影像學和臨床觀察無顱內出血、無腦損傷表現,屬于第一種情況,考慮可能與宮內緩慢胎兒肢體壓迫胎頭,且胎兒肢體柔軟導致了顱骨凹陷有關。

2.4治療

對于小兒顱骨凹陷的治療目前仍存在爭議,主要包括了手術治療和保守觀察。以往觀點認為,顱骨凹陷會限制小兒快速的腦發育,且有可能引起硬膜下、硬膜外或顱內血腫而伴隨神經系統癥狀,凹陷大于0.5cm通常是手術復位的指征[12]。但有研究表明新生兒顱骨凹陷有自行恢復的潛力,因此目前針對于無神經系統明顯受損的顱骨凹陷性骨折多推薦保守觀察或非手術治療,后者包括吸乳器或胎頭負壓吸引器抽吸術[13]。文獻報道的單純顱骨凹陷預后良好,未經治療者均自愈[2-3,7]。本例患兒亦未做任何治療,保守觀察3月顱骨凹陷已基本恢復,生長發育良好,與文獻報道一致,這可能提示,宮內胎頭受壓所致的非產傷性先天性顱骨凹陷可能并不需要激進地進行開放性手術治療。

綜上,針對臨床上的類似病例,應完整追問母親產前病史,以獲得有價值的輔助診斷線索。新生兒娩出后若發現屬于先天性顱骨凹陷,應常規進一步行影像學檢查。若患兒無顱骨下相關損傷,在治療方面應首選保守觀察,并詳細告知家屬此病的診療計劃和預后情況,避免引起家屬不必要的焦慮。