三種捕食螨對溫室草莓二斑葉螨的防治效果

李戎 葛釗宇 劉星 王鑫 李亞迎 劉懷

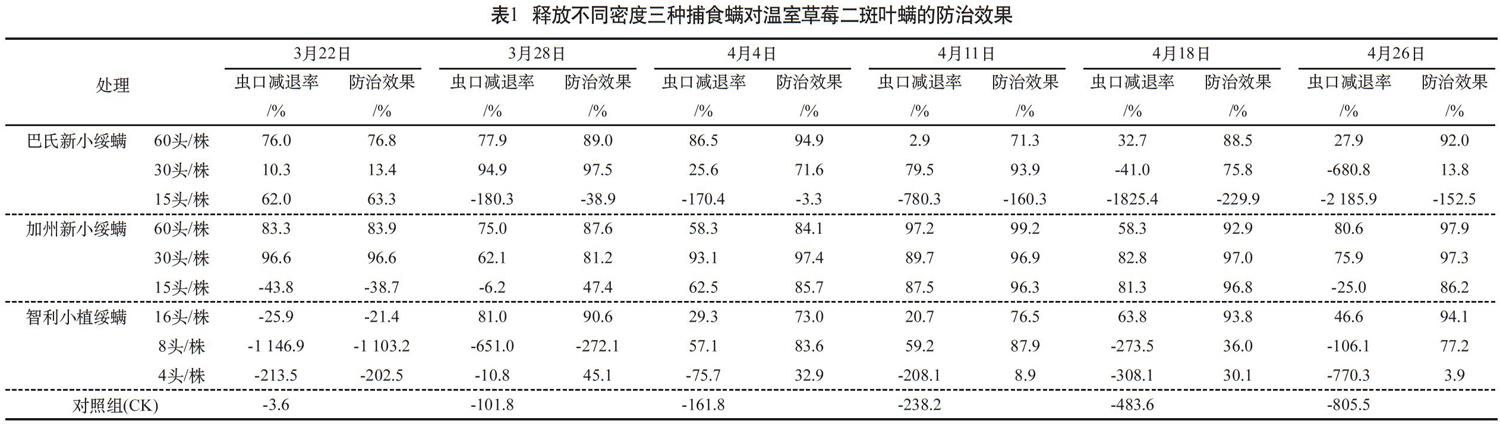

摘? ?要? ?二斑葉螨(Tetranychus urticae)是草莓上的主要害螨之一。2017年,在重慶市九龍坡區研究比較了巴氏新小綏螨(Neoseiulus barkeri)、加州新小綏螨(Neoseiulu californicus)和智利小植綏螨(Phytoseiulus persimilis)不同釋放密度對溫室草莓二斑葉螨的防控效果。結果表明,釋放巴氏新小綏螨60頭/株、加州新小綏螨60頭/株和30頭/株,對二斑葉螨防治效果分別達到71.3%、83.9%和81.2%以上。釋放智利小植綏螨16頭/株2周后,對二斑葉螨防治效果達到70%以上。因此,當溫室草莓上的二斑葉螨基數在10頭/葉以下時,可以利用這三種捕食螨的4種密度釋放來替代化學農藥實施防治。

關鍵詞? ?二斑葉螨;捕食螨;草莓;生物防治

中圖分類號:S436.63? ? 文獻標志碼:A? ? DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.25.004

二斑葉螨(Tetranychus urticae)屬蜱螨亞綱(Acari)葉螨科(Tetranychidae)葉螨屬(Tetranychus)[1],可為害50余科833種植物,是一種重要的花卉、果園和溫室害螨。一般棲息在葉背為害,多數植物受害后,在葉片上呈現暗紅色斑塊,嫩葉被害后,常引起皺縮,扭曲而變形[2]。草莓是二斑葉螨的主要寄主植物,其壓蔓繁殖的方式利于二斑葉螨的傳播擴散,加重了二斑葉螨的為害[3]。該螨近兩年在重慶九龍坡等地區的溫室草莓大棚內普遍發生,給種植戶造成嚴重經濟損失[4]。

目前,施用化學農藥是控制二斑葉螨常用的防治方法,然而長期不合理地施用農藥導致葉螨對多種藥劑產生了抗藥性,同時,消費者對農藥殘留問題越來越關注,要求生產者減少農藥使用量。因此,采用生物防治方法防治二斑葉螨具有很好的應用前景。

巴氏新小綏螨(Neoseiulus barkeri)、加州新小綏螨(Neoseiulu californicus)和智利小植綏螨(Phytoseiulus persimilis)作為二斑葉螨常見的商品化天敵,常應用于果園及溫室害螨的防治[5-7]。本研究比較巴氏新小綏螨、加州新小綏螨和智利小植綏螨不同釋放密度對溫室二斑葉螨的防控效果,以期為溫室二斑葉螨的綠色防控提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 供試材料

草莓:品種為“紅顏”,定植于重慶市九龍坡區石板鎮喜愛草莓種植園溫室。

二斑葉螨:喜愛草莓種植園自然發生,寄主植物為草莓。

巴氏新小綏螨、加州新小綏螨和智利小植綏螨采購于首伯農(北京)生物技術有限公司,三種捕食螨均為盒裝,每盒可見螨態分別為2 500頭、2 000頭、600頭。

1.2 試驗地概況

喜愛草莓種植園位于重慶市西郊,屬亞熱帶濕潤季風氣候區,具有春早、夏熱、秋遲、冬暖、無霜期長及風速小、濕度大、日照少、云霧綿雨多等特點。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗設置

2017年3月14日釋放三種捕食螨,在釋放的當天調查棚內害螨基數,釋放時將捕食螨連同麥麩(巴氏新小綏螨或加州新小綏螨)或蛭石(智利小植綏螨)按照釋放密度均勻撒在被處理植株的葉片上。每種捕食螨各設置三個釋放密度。按照天敵產品推薦釋放密度結合草莓上二斑葉螨的初始種群數量,設置巴氏新小綏螨和加州新小綏螨釋放密度為60、30、15頭/株,智利小植綏螨釋放密度為16、8、4頭/株。

由于大棚數量有限,需在一個大棚內完成多個處理,因此,經釋放前對大棚內害螨進行蟲情調查后,選取基地內害螨發生程度比較一致的3個大棚進行試驗,試驗期間每個大棚水肥及其他管理措施一致。1號棚釋放巴氏新小綏螨和智利小植綏螨,2號棚釋放加州新小綏螨,3號棚設置為對照。三種捕食螨每密度設置1個小區,1號棚設置6個小區,2號和3號棚均設置3個小區,每小區5行16株,共80株。不同處理間留有足夠的安全隔離帶,位于隔離帶區的植株在試驗區釋放捕食螨的同時使用殺螨劑噴施防控,防止隔離帶螨類數量失控影響試驗區試驗效果。

1.3.2 調查方法

采用5點取樣法。每小區隨機調查5株草莓,每株上中下各取1片葉,在釋放的當天調查二斑葉螨及捕食螨蟲口基數,以后每隔6~7 d(每周)調查1次,共調查6次。將采集的草莓葉置于密封袋、每片單獨放,帶回實驗室在體視顯微鏡下觀察記錄二斑葉螨活螨(成螨、若螨及卵)的發生情況,并計算二斑葉螨蟲口減退率和防治效果。同時,鏡檢捕食螨的數量,分析捕食螨在草莓葉中的種群動態。

1.3.3 數據處理

試驗數據用Excel 2010統計,用Origin 8.0作圖。

各處理的蟲口減退率和防治效果按以下公式計算:

蟲口減退率=(處理前蟲口數-處理后蟲口數)/處理前蟲口數×100%

防治效果=(處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率)/(100-對照區蟲口減退率)×100%。

2 結果與分析

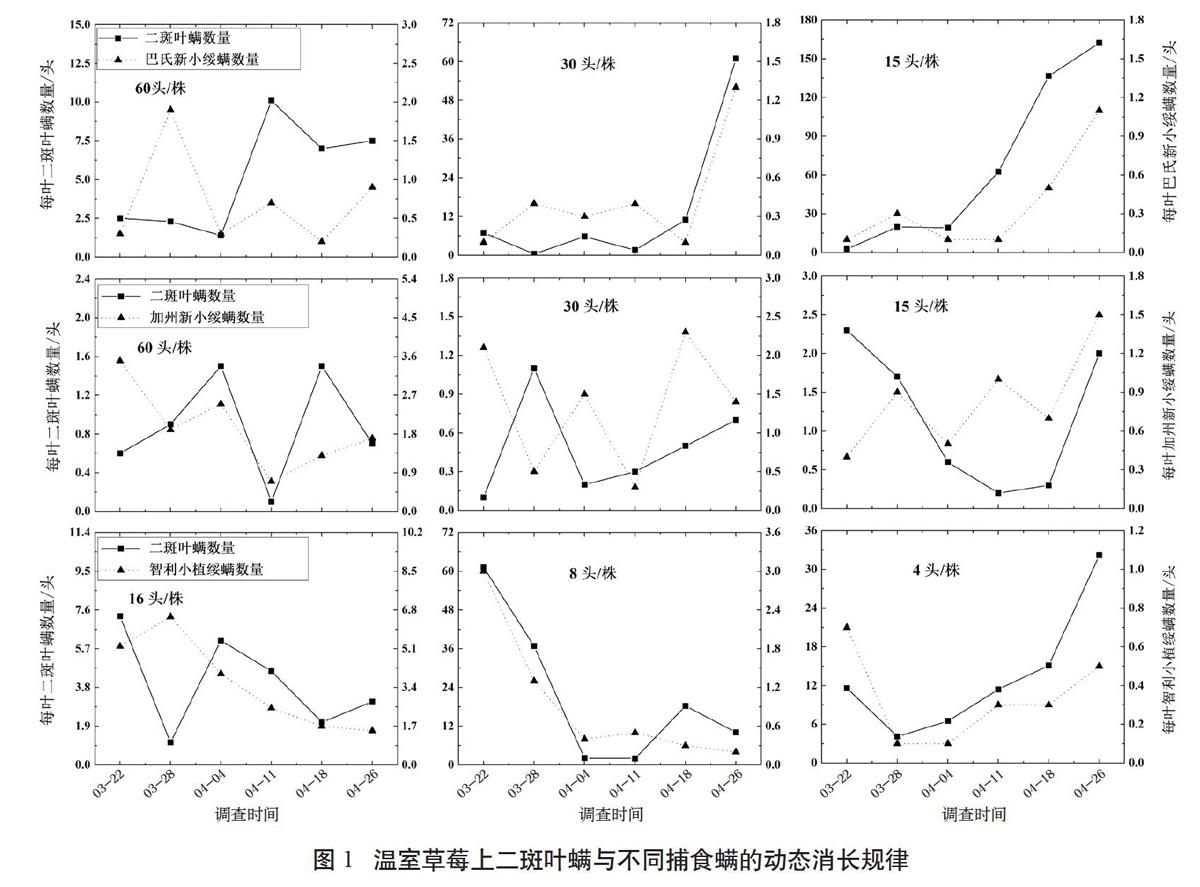

2.1 不同密度捕食螨與二斑葉螨動態消長規律

釋放后1~6周各處理中三種捕食螨種群消長規律見圖1。釋放巴氏新小綏螨60頭/株和釋放智利小植綏螨16頭/株,在3月28日兩種捕食螨分別達到最高數量1.9和6.5頭/葉,而釋放加州新小綏螨60頭/株,加州新小綏螨在3月22日達到最高數量3.5頭/葉。較高密度釋放巴氏新小綏螨(60頭/株)、加州新小綏螨(60頭/株)和智利小植綏螨(16頭/株)14 d(3月28日)以后,除開在3月28日至4月4日期間加州新小綏螨種群數量呈上升趨勢外,三種捕食螨數量總體均呈現下降的趨勢。這可能與獵物-天敵在時間生態位上的跟隨效應有關,釋放初期獵物充足(獵物包括釋放時麥麩或蛭石—粉螨—捕食螨混合物中的粉螨和草莓園中的二斑葉螨),此時捕食螨種群密度呈現小幅度增長,隨著混合物中粉螨的死亡和二斑葉螨獵物種群密度的逐步降低,捕食螨數量也隨之下降。

釋放前草莓園二斑葉螨種群基數:巴氏新小綏螨釋放小區為10.4、7.8、7.1頭/葉(對應小區捕食螨釋放密度為60、30、15頭/株),加州新小綏螨釋放小區為3.6、2.9、1.6頭/葉(對應小區捕食螨釋放密度為60、30、15頭/株),智利小植綏螨釋放小區為5.8、4.9、3.7頭/葉(對應小區捕食螨釋放密度為16、8、4頭/株)。釋放后各處理中二斑葉螨種群變化規律見圖1,釋放巴氏新小綏螨60頭/株在4月4日二斑葉螨種群最高密度為10.1頭/葉,釋放加州新小綏螨60頭/株在4月4日和4月18日二斑葉螨種群最高密度為1.5頭/葉,釋放智利小植綏螨16頭/株在3月22日二斑葉螨種群最高密度為7.3頭/葉。三種捕食螨最高釋放密度釋放6周以后,二斑葉螨數量均維持在較低水平。30頭/株釋放巴氏新小綏螨和加州新小綏螨,在4月11日以前,兩種捕食螨和二斑葉螨數量呈負相關,之后兩組處理二斑葉螨數量升高。而釋放智利小植綏螨8頭/株,捕食螨和二斑葉螨數量均顯著下降,到第三周(4月4日)以后,兩種螨都維持在較低水平,說明智利小植綏螨防治效率高于巴氏新小綏螨和加州新小綏螨。15頭/株釋放巴氏新小綏螨后,二斑葉螨數量先緩慢增長,3周以后急劇增長;而15頭/株釋放加州新小綏螨和4頭/株釋放智利小植綏螨,二斑葉螨數量呈現先下降,后持續升高的趨勢。

2.2 釋放不同密度捕食螨對溫室草莓二斑葉螨的防治效果比較

釋放三種捕食螨后,二斑葉螨種群的蟲口減退率及防治效果見表1。由表可見,釋放巴氏新小綏螨60頭/株、加州新小綏螨60頭/株、加州新小綏螨30頭/株和智利小植綏螨16頭/株,均能有效防控二斑葉螨,最高防治效果分別達到94.9%、99.2%、97.4%和94.1%。釋放巴氏新小綏螨30頭/株,在1周后(3月22日)和6周后(4月26日),對二斑葉螨的防治效果分別只有13.4%、13.8%,而在2~5周,防治效果可以達到71.6%以上。釋放加州新小綏螨30頭/株,防治效果達81.2%以上,可以有效防控二斑葉螨。釋放智利小植綏螨8頭/株,無法有效防控二斑葉螨。三種捕食螨在較低密度釋放時,巴氏新小綏螨(15頭/株)和智利小植綏螨(4頭/株)防治效果分別在63.3%和45.1%以下,無法有效防控二斑葉螨,而較低密度的加州新小綏螨(15頭/株)雖然在釋放后前2周(3月22日、3月28日)無法控制害螨發生,但在4月4日以后可以有效防控二斑葉螨。

綜合結果顯示,三種捕食螨在高釋放密度下及加州新小綏螨30頭/株釋放密度下能夠有效控制二斑葉螨的發生。

3 討論

在二斑葉螨發生較為嚴重的情況下釋放捕食螨增加了釋放成本,在實際生產中為取得經濟高效的防控效果,不能在田間蟲口基數較高時釋放捕食螨。本研究在葉螨種群密度較低時進行預防性釋放,實時監測釋放后6周大棚內二斑葉螨和捕食螨的種群動態,分析捕食螨對二斑葉螨的防治效果。結果表明:釋放巴氏新小綏螨60頭/株、加州新小綏螨60頭/株和30/株對溫室二斑葉螨防治效果分別達到70%、80%和80%以上,釋放智利小植綏螨16頭/株14 d以后,對二斑葉螨防治效果也達到70%以上。三種捕食螨均表現出對二斑葉螨種群控制的跟隨作用,控制了二斑葉螨種群的快速增長。因此,當溫室草莓上的二斑葉螨基數在10頭/葉以下時,可以利用這三種捕食螨的上述4種密度釋放來替代化學農藥防治。此外,試驗期間觀察到蚜蟲4月中期后種群密度急劇上升,造成草莓葉片向背面卷曲皺縮,植株停止生長。室內研究表明三種捕食螨均不能防控該種蚜蟲,因此,在利用捕食螨防控葉螨的同時,需警惕蚜蟲的發生。

參考文獻:

[1] 孫軍輝,辛杰,韓秀楠,等.4種捕食螨對高海拔冷涼區冬季溫室草莓紅蜘蛛的防治效果[J].林業科技通訊,2019(5):42-44.

[2] 陳漢杰,張金勇,周增強,等.鄭州地區果園二斑葉螨發生規律的初步調查[J].河南農業科學,1998(10):26-27.

[3] 金桂華,宋婧祎,王澤華,等.智利小植綏螨與聯苯肼酯單獨和聯合防治草莓二斑葉螨田間防效[J].北方園藝,2017(18):15-20.

[4] 胡黎華,熊偉,李戎,等.巴氏新小綏螨對溫室草莓二斑葉螨的防效初探[J].科學咨詢(科技·管理),2017(49):38-39.

[5] 冉春,李鴻筠,胡軍華,等.抗藥性捕食螨人工繁育生產與桔園示范應用[J].中國科技成果,2014(21):24.

[6] 陳莉,李慶,蔣春先,等.加州新小綏螨對獼猴桃盧氏葉螨的捕食作用[J].中國生物防治學報,2016,32(5):569-574.

[7] 郝建強,姜曉環,龐博,等.釋放智利小植綏螨防治設施栽培草莓上二斑葉螨[J].植物保護,2015,41(4):196-198.

(責任編輯:丁志祥)