南灣石墨礦地質特征及成因初步探討

李鋒

摘要:南灣石墨礦賦存于中太古代集寧巖群黃土窯巖組,屬于區域變質型礦床。本文通過對礦床地質特征進行分析研究,初步探討本區石墨礦床的主要成因及找礦標志。

關鍵詞:石墨礦;黃土窯巖組;區域變質;礦床地質;找礦標志

南灣石墨礦位于華北地臺北緣內蒙古臺隆涼城斷隆東部,大同-尚義北東向構造-巖漿巖帶中段,大同-尚義北東向構造-巖漿巖帶與商都-蔚縣北西向構造-巖漿巖帶交匯部位西南側。

1 、 礦區地質特征

1.1 地層

區內地層主要為集寧巖群黃土窯巖組下段和第四系。

黃土窯巖組下段,按巖石組合分為上、中、下三層巖石組合。下層巖性有黑云斜長片麻巖、角閃二長變粒巖、二長變粒巖;中層巖性有石榴鉀長片麻巖、石墨鉀長片麻巖;上層巖性有黑云鉀長片麻巖,黑云二長片麻巖,其中,中層底部的石墨鉀長片麻巖為本區主要賦礦巖石。

第四系主要由更新統風積物和全新統沖積和沖洪積物組成,主要分布于區內河谷地帶及其兩側階地。

1.2 巖漿巖

區內巖漿巖主要形成于古元古代和中生代,呈小巖株或巖脈產出。

古元古代巖漿巖主要為輝綠巖脈,呈NW-SE走向斜貫全區,傾角一般75~80°左右,脈寬一般2~20m。巖石灰黑色,輝綠結構,塊狀構造,礦物成分以斜長石、輝石為主,其次為角閃石,巖石表面風化具褐鐵礦化。

中生代巖漿巖呈小巖株或巖脈產出。小巖株巖性有閃長巖、斑狀閃長巖、安山玢巖、霏細斑巖、花崗斑巖;巖脈有花崗斑巖脈、鈉長斑巖脈。

1.3 構造

區內構造主要為褶皺構造,斷裂構造不發育。褶皺構造主要為二臺子背斜,褶皺樞紐西起二臺子,東至頭臺子向東延出區外,走向55°~75°。南翼巖層傾向200°~230°,傾角22°~31°,北翼巖層傾向290°~310°,傾角30°~45°,為一不對稱背斜。本區巖層及礦體分布、產狀受其控制。

斷裂構造主要有北東向和北西向兩組構造。其中,北西向斷裂構造主要發育在本區的中部,傾向南西,傾角75~80°左右。該組構造形成時代早,斷裂規模大,為壓扭性構造,具多期次活動的特點,它在很大程度上控制了區內輝綠巖脈的分布,多被輝綠巖脈充填;北北東向斷裂構造規模較小,形成時代晚,為一系列張性斷裂構造,多被花崗斑巖脈充填。

2 、 礦體特征

礦區石墨含礦帶出露于背斜兩翼。南翼控制長度1035m,北翼露頭長度500m左右。主礦體Ⅰ號礦體位于礦區東南部,二臺子背斜南翼,呈層狀、似層狀,有分枝復合現象,賦存于下含礦帶含石墨鉀長片麻巖中。礦體傾向200°-230°,平均傾角23°。礦體埋深0-346m。礦體控制長度1035m,控制最大延深1113m。礦體厚度2.29-26.03m,平均厚度12.93m,礦體厚度變化系數62.44%,厚度較穩定。礦體固定碳品位2.80-5.54%,平均品位3.98%,品位變化系數19.01%,品位穩定。

3、 ?礦石質量

3.1 礦石結構與構造

石墨主要為半自形鱗片結構,脈石礦物主要為斑狀變晶結構、它形晶粒狀結構、交代結構、交代殘余結構。構造主要為片麻狀構造、稀疏浸染構造、浸染條帶狀構造。

3.2 礦石的礦物成分

礦石礦物主要為石墨;脈石礦物主要為鉀長石、石英、石榴石,其次為單斜輝石、斜長石、黑云母等。此外,礦石中還有黃鐵礦、方解石、綠泥石、綠簾石等,分布不廣或含量少。

3.3 礦物粒度、晶粒形態和嵌布方式

(1)礦石礦物

石墨:含量4~10%。鋼灰色,風化面呈黃褐色,反射色為淺褐灰色,低硬度,強非均質性。石墨結晶較好,形態為葉片狀、鱗片狀,大致排列方向與片麻理方向一致,有些受力彎曲,鱗片大小不一,片徑0.15~2.00mm,多為1.0~1.5mm,屬粗鱗片狀石墨。鏡下觀察石墨粒度0.08×0.015mm~1.6×0.24mm左右,分布于長英質礦物粒間,和黑云母一同構成片麻狀構造,可與云母礦物連生,有些呈彎曲的片狀集合體。

(2)主要脈石礦物

鉀長石:含量38-62%,鉀長石多數呈它形粒狀,少數呈半自形板狀,顆粒有定向拉長現象,顆粒長軸的排列方向同片麻理,粒度為3.2×0.4~0.8mm,正低突起,二軸晶,負光性,見有條紋結構,多數為條紋長石,個別顆粒有粘土化,呈臟濁的土褐色。

石英:含量2-25%,呈它形粒狀,粒徑為0.2~2.6mm,正低突起,一軸晶,正光性,裂紋發育,沿裂紋充填有細小的包體,和鉀長石、單斜輝石緊密嵌生,或包于石榴石和鉀長石顆粒中。

石榴石:含量0-15%,局部占30%,變斑晶等軸粒狀,粒度大致均勻,粒徑約1.2~3.0mm,淡褐色,正極高突起,裂紋發育,正交偏光顯微鏡下全消光,含有少量的石英、金紅石包裹體,零星分布于顆粒中,形成包含嵌晶變晶結構,顆粒邊緣有基質成分嵌入,石榴石在巖石中做定向、斷續的平行排列,與片麻理的方向一致。

3.4 石墨片度

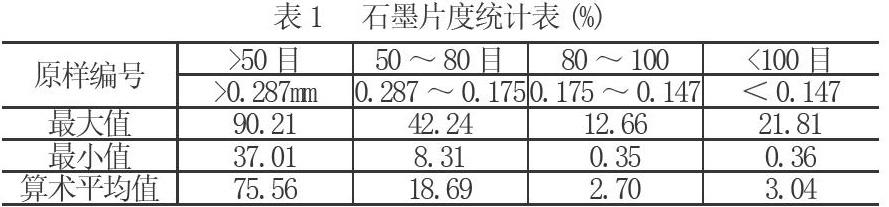

本次研究共采集石墨光片50件,均進行了石墨片度測定,>50目平均占75.56%,50~80目平均占18.69%,80~100目平均占2.70%,<100目平均占3.04%,統計結果見表10。礦石中石墨鱗片直徑較大,因此,該礦石屬于大鱗片晶質石墨礦。

4 、 礦體圍巖和夾石

4.1 礦體圍巖

礦體賦存圍巖為石榴鉀長片麻巖和二長變粒巖,其中石榴鉀長片麻巖為頂板,二長變粒巖為底板。礦體與底板界線清晰,巖性差異較大,固定碳品位一般較低,一般均為0.02%;礦體與頂板界線肉眼不可分,為漸變式接觸。

4.2 礦體夾石

僅有Ⅰ號主礦體中存在夾石,礦體內夾石主要有含石墨石榴鉀長片麻巖、石榴鉀長片麻巖和長英質脈體。其中,長英質脈體呈透鏡狀,規模小,但分布不穩定,本次共采集夾石樣品43件,固定碳品位最低0.02%,最高2.48%,平均品位1.13%。

5 、 礦床成因及找礦標志

5.1 礦床成因

礦床賦存于中太古代集寧巖群黃土窯巖組,主要巖性為片麻巖、變粒巖類,變質程度普遍達到角閃巖相—麻粒巖相。含礦巖系原巖為含碳沉積巖,富含大量有機質,給石墨礦形成提供了物質基礎。經過區域變質作用,在富含碳層位、地段重結晶形成石墨礦床,礦床類型屬區域變質石墨礦床。

5.2 礦化富集規律和找礦標志

(1)礦化富集規律

區內石墨礦富集規律明顯,礦體產于黃土窯巖組下段中層含石墨石榴鉀長片麻巖中。走向上礦體厚度較穩定,傾向上礦體向深部有變薄趨勢。

(2)找礦標志

①地層標志

本區石墨礦屬沉積-變質型礦床,均產出在黃土窯巖組下段地層中,黃土窯巖組是區域找礦標志。

②巖石標志

賦礦巖石含石墨石榴鉀長片麻巖,顏色為淺粉色。含石墨石榴鉀長片麻巖是直接找礦標志。

③地貌標志

礦體下部巖石致密堅硬,抗風化,與上部石墨礦層易于識別,地形都略為平緩或呈負地形。因此,緩坡與負地形是間接找礦標志。

參考文獻:

1.《內蒙古自治區興和縣南灣石墨礦詳查報告》,河北省地質工程勘查院,2016年。

作者簡介:李鋒(1986-),男,礦產地質工程師,長期從事礦產地質勘查工作。