DSC1型稱重式降水傳感器觀測數據對比分析

馬清山 王凱 陳珊珊 孫文婷

摘要:本文運用了南京市溧水國家一般站2014年8月7日~2015年1月31日期間雨量分鐘、小時以及日數據資料,分析了DSC1型稱重式降水傳感器與SL3-1翻斗雨量計和人工雨量器日降水的誤差以及DSC1型稱重式降水傳感器與人工雨量器在固態降水過程中3小時降水加密觀測數據對比,探討了DSC1型稱重式降水傳感器在液態和固態降水過程中測量性能、出現的問題以及注意事項。結果表明:液態降水過程中,DSC1型稱重降水傳感器捕獲降水的時間普遍晚于SL3-1型翻斗雨量計。稱重降水傳感器與翻斗雨量計相比,降水測量誤差88%以上都符合降水觀測規范要求。當降水量≤10mm時,DSC1型稱重降水傳感器測量降水大多偏低;當降水量≥10mm時,DSC1型稱重降水傳感器測量降水大多偏高。固態降水過程中,在人工不干預的情況下,DSC1型稱重降水傳感器與人工雨量器相比總降水量略偏大。

關鍵詞:DSC1型稱重式降水傳感器;對比分析

降水是指從天空降落到地面地上的液態或固態降水(經融化后)的水[1]。 降水觀測作為地面氣象觀測的主要項目之一,它為氣象防災減災、天氣預報、 氣候分析和科學研究提供了重要的基礎資料。傳統的降水觀測儀器主要有雨量器、翻斗式雨量計、虹吸式雨量計和雙閥容柵式雨量傳感器等。如今,液態降水實時自動化觀測技術日益成熟,然而大多數的固態降水仍需通過人工測量獲取,時效性差,自動化程度低。稱重式降水傳感器的出現實現了固態、液態和混合型降水的自動化觀測,有利于提高固態降水觀測的時效性和準確性,減輕了觀測人員的工作量。作為一種新型降水觀測設備,稱重式降水傳感器還需要在實際應用中去檢驗,不斷地分析對比、歸納總結,為進一步提高儀器性能做好保障。

1 結構和原理

1.1 結構

DSC1型稱重式降水傳感器主要由承水口、外殼、內筒、載荷元件及處理單元、底座組件、防風圈等部件組成。

1.2 原理

降水落入內桶時,載荷元件受壓發生形變,內部電阻橋的阻值發生變化;電子單元連續采樣并其進行一定溫度補償后得到質量數據,信號處理單元采樣質量數據通過運算分析,得到分鐘降水量和累計降水量等數值,信號處理單元同時還進行數據質量控制、數據存儲和傳輸等。

1.3 參數

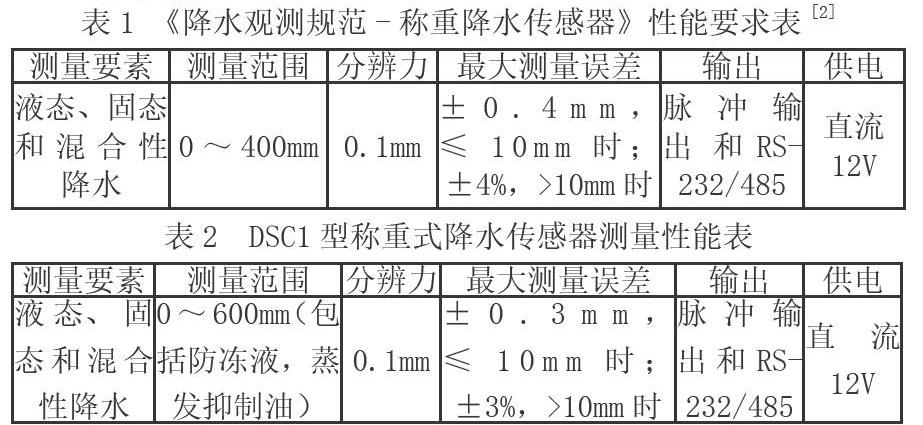

從表1、表2對比來看,DSC1型稱重式降水傳感器各個參數都是符合要求的,但是最大測量誤差還需要在實際觀測中檢驗。

2 液態降水過程分析

2.1 降水開始時間

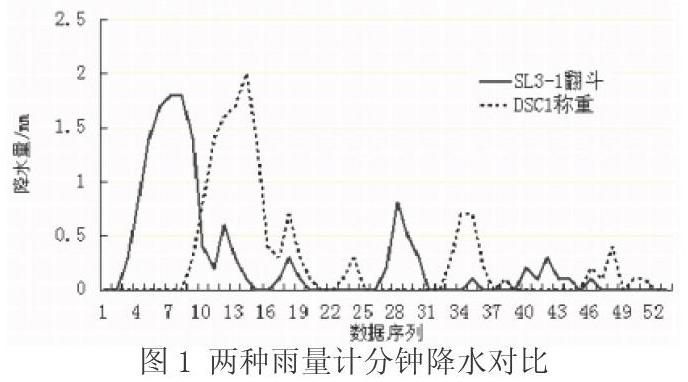

根據多次降水過程分析,DSC1型稱重降水傳感器降水開始捕獲降水的時間普遍晚于SL3-1型翻斗雨量計,且降水峰值出現時間普遍晚于SL3-1型翻斗雨量計。

圖1是2014年8月24日一次陣性降水過程中稱重與翻斗分鐘雨量的測量數據,可以清楚的看出DSC1型稱重降水傳感器降水開始時間比SL3-1型翻斗雨量計晚了6分鐘左右,峰值出現的時間延遲了6~7分鐘左右。這里測得的降水開始時間是指降水開始后降水量達到0.1mm的時間。

2.2 日降水量

通過對2014年8月7日到2015年1月27日期間DSC1型稱重降水傳感器、SL3-1型翻斗雨量計和人工雨量器共52天的日液態降水數據進行對比分析,發現DSC1 型稱重降水傳感器與SL3-1型翻斗雨量計相比,有29次負誤差,13次正誤差,10 次零誤差;DSC1型稱重降水傳感器與人工雨量器相比,有20次負誤差,21次正誤差,11次零誤差。

日降水量≤10mm共有39次,其中DSC1型與SL3-1型相比日降水量絕對誤差≤± 0.4mm有36次,有22次負誤差,5次正誤差,9次零誤差;絕對誤差>± 0.4mm有3次,都是負誤差,最大絕對誤差為-3.1mm。其中負誤差占64%,正誤差占13%,零誤差占23%。而DSC1型與人工雨量器相比日降水量絕對誤差≤± 0.4mm有38 次,有18次負誤差,9次正誤差,11次零誤差;絕對誤差>± 0.4mm有1次,為正誤差,最大絕對誤差為0.5mm。其中負誤差占46%,正誤差占26%,零誤差占28%。

日降水量≥10mm共有13次,其中DSC1型與SL3-1型相比日降水量相對誤差≤ ±4%有10次,有3次負誤差,5次正誤差,2次零誤差;相對誤差> ± 4%有3次, 1次負誤差,2次正誤差,最大相對誤差為28%。其中負誤差占31%,正誤差占54%,零誤差占15%。而DSC1型與人工雨量器相比日降水量相對誤差≤ ±4%有12 次,有2次負誤差,10次正誤差;相對誤差> ±4%有1次,為正誤差,最大相對誤差為14%。其中負誤差占15%,正誤差占85%,零誤差占0%。

3 固態降水過程分析

選取27日20時~30日02時的一次降雪過程,將期間DSC1型稱重降水傳感器 3小時降水量與人工加密觀測降水量進行對比分析。降雪過程中,稱重傳感器承水口內壁的迎風面會有降雪凝結吸附,在承水口邊緣也會有降雪堆積,夜間低溫環境下尤為明顯,影響固態降水落入內筒,導致夜間降水普遍偏低,測量時效性變差。白天氣溫升高,承水口內壁和邊緣的積雪融化落入內筒,導致白天降水測量偏高。如圖2所示,28日白天11時~17時、29日白天8時~17時稱重降水明顯高于人工降水;而28日23時~29日08時夜間稱重測量降水明顯低于人工降水。另外由于邊緣的積雪大部分是承水口之外的降水,導致總體的降水量偏高。

4 總結與討論

通過以上的分析得出一下結論:

DSC1型稱重降水傳感器與SL3-1型翻斗雨量計相比,捕獲降水時間有延遲。 降水量少,降水強度小時,兩者捕獲降水的時間不確定。降水量多,降水強度大時,DSC1型稱重降水傳感器捕獲降水時間普遍晚于SL3-1型翻斗雨量計4-6分鐘左右,且降水過程中峰值出現的時間也有4-6分鐘左右的延遲。誤差分析表明,除了由于觀測時間和方法的不同造成的誤差之外,DSC1型稱重降水傳感器測量誤差普遍滿足降水觀測規范的要求。

固態降水過程中,在人工不干預的情況下,DSC1型稱重降水傳感器與人工雨量器相比,總降水量偏大,DSC1型稱重夜里測量偏低,白天測量偏高。這需要觀測人員在降雪強度較大時,能夠及時刮掉承水口邊緣的積雪并將內壁上凝結的積雪刮入盛水桶內,尤其在溫度較低時及時做好維護。

參考文獻

[1]中國氣象局,地面氣象觀測規范,北京:氣象出版社,2003:54.

[2]中國氣象局觀測司,氣測函1192附件降水觀測規范-稱重降水傳感器,2011,8.