和同為一家—唐蕃古道遺珍賞析(下)

□ 許彩蓮

圖22 唐 騎馬射獵形金飾片

南北朝 胡人牽駝模印磚(圖15)

寬約17、厚約5 厘米。湟中徐家寨出土,青海省湟中縣博物館藏。模印磚是漢晉時期磚室墓中一種帶有浮雕圖像的墓壁磚,由雕好的印模壓鑄面而成。該磚青灰質地,以浮雕形式表現出胡人在起伏的山巒間牽駱駝的畫面。

魏晉-唐 彩繪“人物騎行圖”棺板(圖16)

湟源古道博物館藏。棺板畫面上部為四個騎士,鞍韉鮮麗,衣著華貴,其中三位騎士似在商議事情,另外一位騎士背對著大家,似在提高警惕巡邏。畫面下部為兩位武士正在騎馬張弓射獵的情景,該棺板圖色彩鮮艷,獨具民族特色。板畫中的騎士均“赭面”,即用赭紅的顏色涂在臉上,這是吐蕃民族特有的風俗。《舊唐書·吐蕃傳》說文成公主對吐蕃人赭面不甚喜歡,松贊干布于是下令禁止人民赭面。然而,髻堆、赭面等習俗傳入長安,反而被內地婦女效仿。

魏晉-唐 黃地團窠梅花鹿紋織錦(圖17)

湟源古道博物館藏。此件黃色經緯為地,間以綠、粉、白三色。圖案可見2 個完整團窠,聯珠環為褐色,珠紋白色,數量為38 顆,主圖案為昂首而立的梅花鹿,聯珠團窠外有2 圈花卉紋,團窠中間為單只較大的動物式樣,是典型的波斯風格。鹿在中國發現的聯珠紋錦里是最常見的題材,有單獨出現的,也有成對出現的。不過這件鹿紋造型獨特,與我國傳統鹿紋相去甚遠,推測是具有中亞特色織錦。吐蕃早在松贊干布時期,由于其“襲紈綺,漸慕華風”,絲綢很快受到吐蕃貴族的青睞。《唐會典》還提到川蜀織造的“蕃客錦袍”,說明唐朝還有專門給吐蕃制造絲織品的廠商。

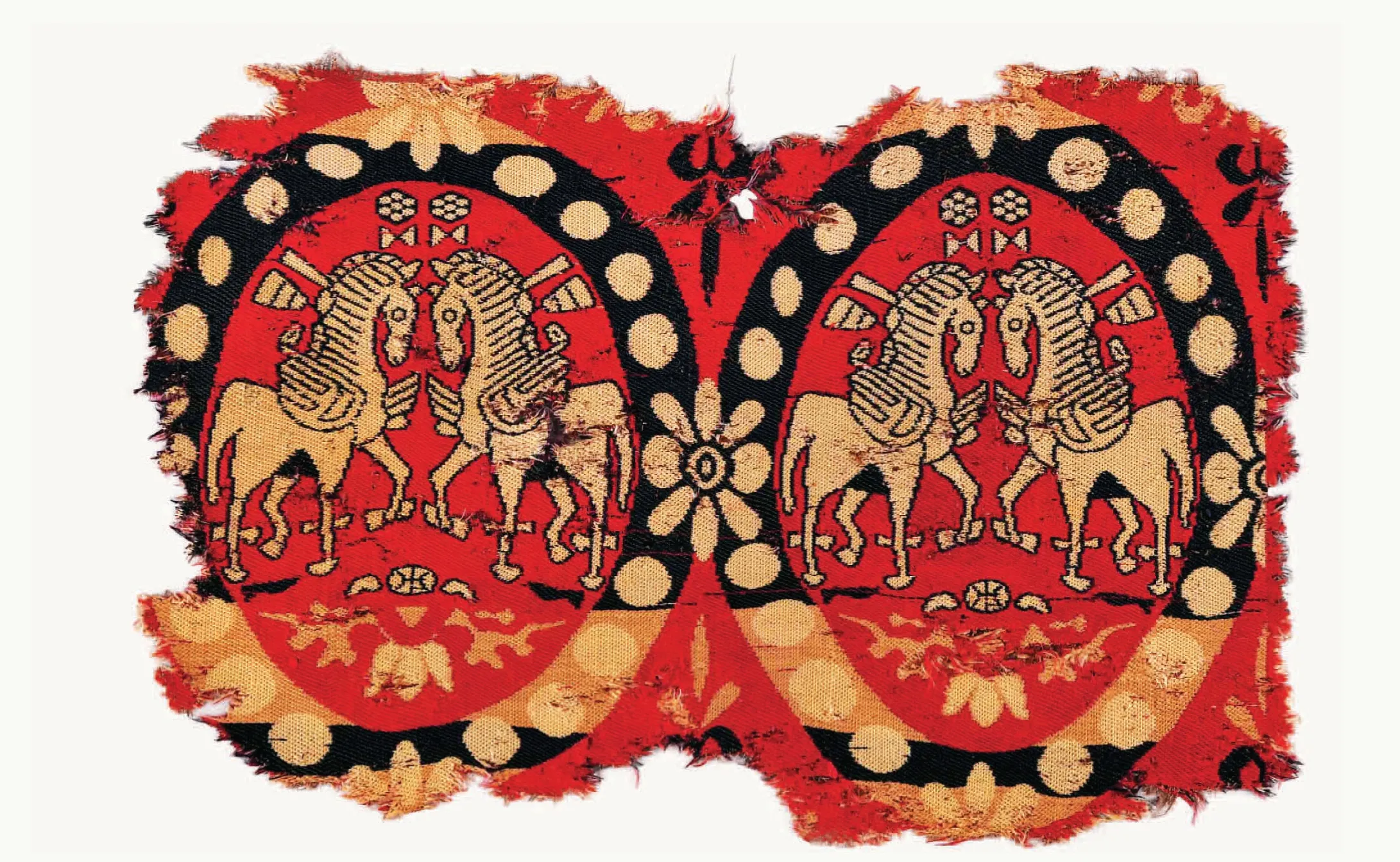

唐 紅地中窠對馬紋錦(圖18)

長21、寬13 厘米。青海都蘭古墓出土,海西州民族博物館藏。此件織物保存較好,色彩鮮艷,紅色為底,間以黃、黑兩色。圖案為兩個基本完整的聯珠紋團窠,圖案為兩個團窠內為對馬圖案。馬站立于蓮瓣狀花草花臺之上,兩兩相對。馬鬃與翼翅呈條帶狀。頸后有兩條結狀飄帶,翼翅如卷草般向上彎曲。馬腿三腿系帶,前后雙腿抬起,充滿動感。這類“翼馬”的圖案起源于薩珊王朝和波斯王朝,是西方流行“天馬”圖案的一種表現形式。這一圖案在傳入中國的過程中作了加工改造,這是文化交流的結果。

圖16 魏晉-唐 彩繪“人物騎行圖”棺板

圖15 南北朝 胡人牽駝模印磚

圖17 魏晉-唐 黃地團窠梅花鹿紋織錦

唐 鋬指金杯(圖19)

口徑9.5、高4.3、底徑5.1 厘米。青海熱水墓地出土。該金杯圓形,敞口,弧腹,腹部有一圈折棱,圜底,矮圈足,錘擊成型,通體光素無紋飾。口沿部帶有一個把杯帶有一個橫平而又寬大的指墊。這種器形在唐代以及波斯薩珊、粟特系統的金銀器中多有發現,這類帶把杯明顯受到西方的影響,有的可能直接為外國工匠制造,有的則是唐代對外來器物的仿造品。

魏晉-唐 鳥獸紋鎏金馬鞍橋飾(圖20)

湟源古道博物館藏。錘揲成型,鞍橋呈拱橋形,魚子紋為地,主題紋樣是中心兩側對稱的鳳鳥紋、獅紋及花卉紋,花卉紋中間鑲嵌寶石,部分已脫落,邊緣有釘孔孔眼。整體風格動感十足,展示了高原草原游牧文化高超的制作工藝和活潑的審美意趣。

唐 瑪瑙十二長曲杯(圖21)

高11.9、口徑長26.8、壁厚0.5 厘米。海西蒙古藏族自治州都蘭熱水墓群出土。瑪瑙長杯用醬黃色瑪瑙制作而成,杯口呈橢圓形,深腹,中間內凹,圜底,有十二個橫向曲瓣,其形制模仿薩珊式多曲長杯。隋唐時期瑪瑙的產地主要在波斯、拂菻、粟特等西域國家,所以推測這件瑪瑙長杯是中亞文化影響的產物。

唐 騎馬射獵形金飾片(圖22)

圖20 魏晉-唐 鳥獸紋鎏金馬鞍橋飾

圖18 唐 紅地中窠對馬紋錦

圖19 唐 鋬指金杯

圖21 唐 瑪瑙十二長曲杯

長13.5、高9.8、厚0.04 厘米。青海熱水墓地出土。此件飾片整體輕薄,錘揲出武士策馬飛奔的狩獵形象,武士形象威武,八字須,大耳墜,滿弓拉弦,頭戴山形冠飾,兩根辮子垂于腦后,窄袖對襟翻領聯珠紋圖案服飾,革帶上佩戴箭箙佩劍,腳著皮靴,馬鞍馬鐙馬具刻畫清晰。馬匹的馬尾打結成兩束呈分開上揚飄帶狀,可稱之為“縛尾”,吐蕃馬尾的縛尾習俗將馬尾采取自然束結的方式使之較短而且顯得較為精神,薩珊銀器上也有類似對馬尾裝飾的方式,一般習慣在馬尾上部的鞍韉后面加飾兩條綴有花穗或者獸頭的飾帶,馬尾束結,或呈自然下垂狀。

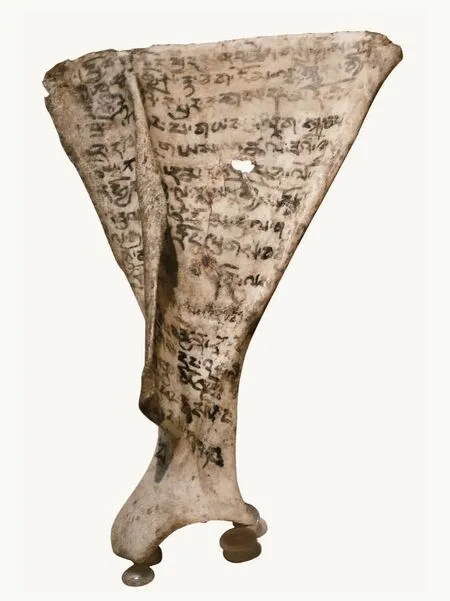

唐 藏文卜骨(圖23)

長15.6、寬3.3 ~10.3 厘米。海西蒙古藏族自治州都蘭縣哇沿水庫官卻和遺址出土,青海文物考古研究所藏。該卜骨為動物的肩胛骨,其上墨書藏文,卜骨用途是為卜問吉兇。官卻和遺址是青海境內首次發現的吐蕃時期聚落遺址。該卜骨對研究古代藏族祭祀、巫術儀式以及吐蕃時期墓葬有著極為重要的學術價值。

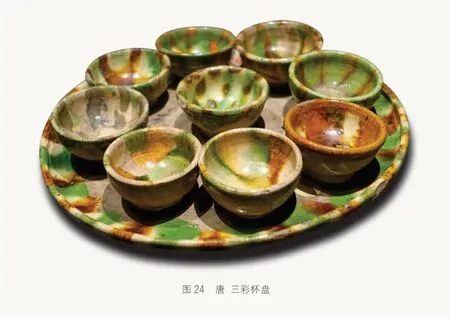

唐 三彩杯盤(圖24)

青海省博物館藏。杯盤由承盤和9 個小杯組成,承盤為圓唇,淺腹,平底。盤內置9 個小杯,小杯圓唇,深腹。杯盤上施黃、綠、白三色,釉色明艷亮麗,清新雅致。此套杯盤應為飲具,是用來隨葬的明器。

魏晉-唐 銀鎏金聯珠紋印章(圖25)

湟源古道博物館藏。印章為由柄和底托兩部分組成,印章柄通體鎏金,呈鐘形,柄上部有一圈聯珠紋,下部聯珠紋呈三角形狀排列。底托為一圓形印章,圖案可能是代表娜娜女神或是阿納西塔女神,題材來自薩珊波斯藝術。中國為方印系統,印文普遍為文字,西方印章系統的印文則常見圖像或圖文兼用,印面多呈圓形或橢圓形,該印章造型別致,精美絕倫,是中西文化交流的見證。

清 玉馬(圖26)

高12、長 18.5 厘米。青海省博物館藏。青白玉,馬口略微張開,眼睛呈杏仁形,眼球圓睜凸出,并以單陰線刻畫出了上下眼瞼。馬的耳朵小而直豎,馬鬃如裂旗狀披散于脊部,鬃毛刻白玉色,馬呈臥姿,馬頭做回首狀。這件玉馬體量較大,略微厚重,可能是用以擺設的器物。

四、四川段

唐蕃古道四川段由石渠至德格,北連青海玉樹,與青海境內的傳統唐蕃古道路線相通,東接西藏江達,與自西藏東部入藏的唐蕃古道南部支線接合。本段路線是近年通過考古發現逐步確認的唐蕃古道支線,填補了玉樹至藏東之間吐蕃時期交通路線的空白。

唐代 青釉人首雞身瓷俑(圖27)

高9.2、底長7.8、底寬6.3 厘米。1978 年重慶萬州駙馬鄉出土,四川博物館藏。灰白胎,施青黃釉。瓷俑上部為人首,下部為雞身,臥于長方形底座上。人面胖臉梳髻雙目微閉呈昂首狀,雞尾高翹雙翅展開且雙腳前伸,作欲飛翔之態,造型生動,火候較高,玻璃質感強。

唐代 青釉牽駝瓷俑、駱駝瓷俑(圖28)

1978 年重慶萬州駙馬鄉出土,四川博物館藏。瓷俑胎質潔白,堅硬細膩,釉色青中泛黃,釉質瑩潤亮澤,有很強的玻璃質感,表面布滿細碎冰裂紋。該俑頭扎幞頭,闊鼻張口,留有蓬松的絡腮胡須。駝俑為雙峰駝,上有氈墊,頭呈回首狀,四腿直立于長方形托板上。該俑出土于唐代永州(今湖南零陵)刺史冉仁才之墓出土,唐代流行唐三彩陪葬,而冉仁才在四川,可能與交通有關,所以采用就近的窯口燒制,這些青瓷有的說是四川當地窯口,有的說湖南湘陰窯,具體窯口有待考證。

唐 海獸葡萄銅鏡(圖29)

四川博物館藏。呈圓形,鏡背面中央有一鈕,邊緣及中部各有凸棱一圈,將圖案分為內、外兩區,內區為數只海獸環狀排列,獸體豐腴健碩,姿態各異,相互追逐嬉戲,海獸之間是枝繁葉茂的葡萄葉子和果實,外區為飛禽葡萄蔓枝葉實,最外圈是裝飾精美的花紋。這類銅鏡主要流行于唐高宗時期,以武則天時期最為興盛。

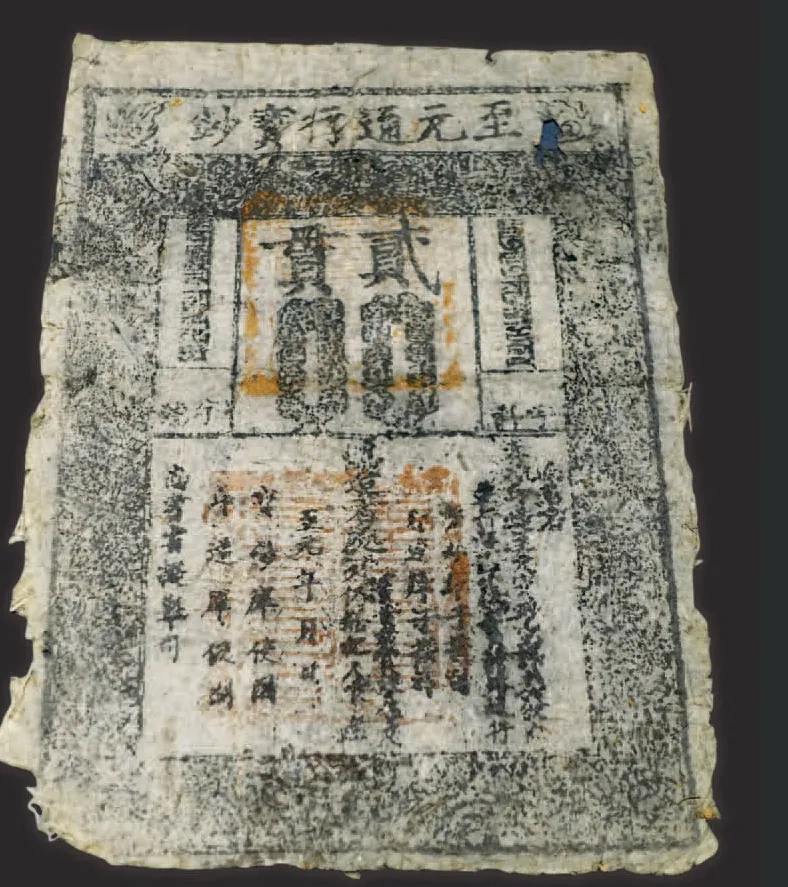

元代 至元通行寶鈔貳貫紙幣(圖30)

四川博物館藏。桑皮紙,呈長方形。鈔面第一欄“至元通行寶鈔”,第二欄中“貳貫”字樣。下有長方形排列的兩貫錢形,左右兩旁印有八思巴文各一行,鈔面上下各有一八思巴文官印,左上角蓋有藍色斜騎縫章印。紙幣保存較好,字跡清晰,是研究當時社會經濟、貨幣制度的重要實物資料。元政府曾頒行的《至元寶鈔通行條劃》可以說是世界上最早的、最完備的紙幣制度條例,對后世的紙幣流通產生很大的影響。

圖25 魏晉-唐 銀鎏金聯珠紋印章

圖23 唐 藏文卜骨

五、西藏段

西藏段是唐蕃古道的終結部分,大略分為南北兩條支線。北線由那曲至拉薩,南線由江達經察雅、芒康、林芝、工布江達進入拉薩,兩線最終在拉薩吐蕃王朝首都邏些匯合。青藏高原是中國最大、世界海拔最高的高原,被稱為“世界屋脊”,但自然環境的阻隔擋不住人們交往的步伐,唐蕃古道的開通,是西藏與中原地區之間政治、經濟和文化的交流的主要通道,在漢藏文化交流史上有極其重要的作用。

3 世紀 黃金面具(圖31)

長14.6、寬14.5 厘米。西藏自治區阿里地區札達縣曲踏墓地出土,西藏自治區阿里地區札達縣文物局藏。面具由冠部和面部兩部分用絲線連綴而成。冠部呈長方形,鏨刻出三座并列的塔形祭壇,頂部有圓形穹頂,與早期佛教時期的窣堵坡非常相似。每個祭壇兩側各刻一只立鶴,祭壇前方各刻一只羊。面部刻出精細的五官,圓目修鼻。面具周緣有一周小圓孔,背后襯有多層絲織物。面具背后襯托的絲織品,經實驗室分析屬于平紋經錦,是典型的來自中原漢地的織物。

圖26 清 玉馬

圖27 唐 青釉人首雞身瓷俑

圖29 唐 海獸葡萄銅鏡

圖31 3 世紀 黃金面具

圖30 元 至元通行寶鈔貳貫紙幣

3 世紀“王侯”漢字織錦(圖32)

長44、寬25 厘米。西藏自治區阿里地區噶爾縣墓地出土,故如甲寺藏。此件絲織品為平紋經錦,因織有鳥獸紋和漢字的“王侯”而得名,包裹在墓主人的頭骨位置,是迄今為止在青藏高原地區發現年代最早的絲織品。這種織錦應是中原內地所造,流通到西藏西部地區的。這件絲織品為研究當時西藏西部地區與內地的經濟文化交通路線提供了實物證據。

元代 統領釋教大元國師印(圖33)

高11.4、邊長11 厘米。青玉質,龍鈕方座。西藏博物館藏。印文為八思巴文,內容是“統領釋教大元國師”的藏文譯音,是元代授予“統領釋放”職權者。據研究,“統領釋教大元國師”或“大元國師”應比“灌頂國師”“靖國公”地位至少高一級。元朝授予西藏高等僧侶階層的“大元國師”之號絕大多數都來自于薩迦款氏家族成員。元代以來,隨著西藏納入祖國版圖,西藏地方的主要僧俗官員都由中央政府任免。封官授職、印信為憑。中央朝廷每封一個地方官員都要賜給不同的誥敕印信,使之成為朝廷的一員命官。因此,大量敕誥印信隨著中央政府對西藏的施政而進入西藏,成為西藏與祖國政治關系的直接物證。

圖39 清嘉慶 粉彩纏枝花卉紋多穆壺

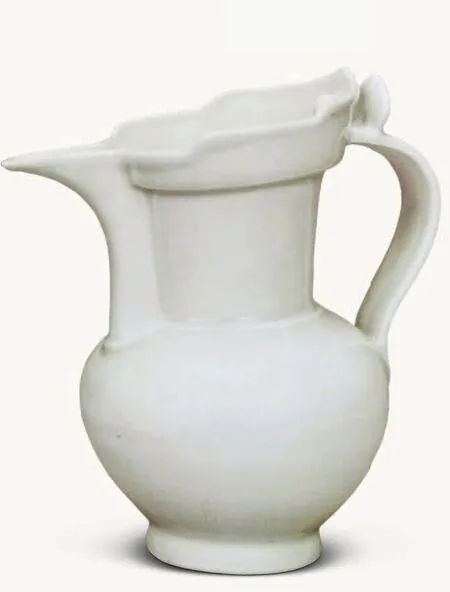

圖34 明宣德 白釉暗花藏文僧帽壺

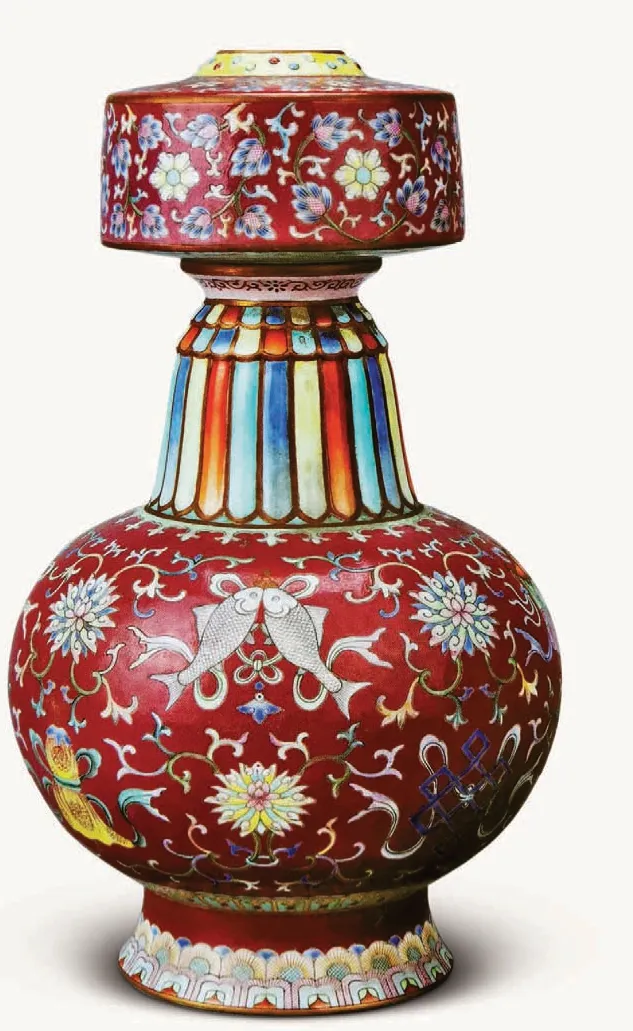

圖38 清乾隆款 紅地粉彩賁巴瓶

明宣德 白釉暗花藏文僧帽壺(圖34)

高20、口徑16.3、底徑7.5 厘米。布達拉宮管理處藏。僧帽壺口部形似藏傳佛教僧侶的帽子而得名。闊頸,腹上豐下窄,圈足。一面有鴨嘴狀流,另一面有曲柄,以臺階狀曲線構成寬邊僧帽式口沿。壺的腹部有暗花藏文銘文:日吉祥、夜吉祥,日夜吉祥,愿三寶保佑吉祥。

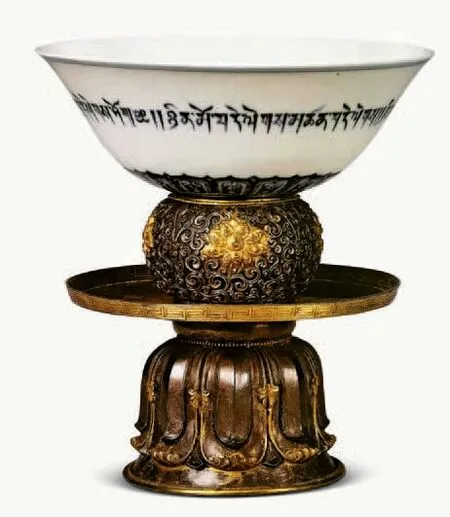

明宣德 銀鏨花座青花藏文款高足碗(圖35)

圖32 3 世紀 “王侯”漢字織錦

圖36 清 嵌寶石金索拉

圖35 明宣德 銀鏨花座青花藏文款高足碗

碗高11.5、口徑17、座高15 厘米。布達拉宮雪城珍寶館藏。仿藏器之作,器外壁青花書藏文吉祥祝詞一周,意為“日安寧,夜安寧,日夜長久寧,愿三寶保佑安寧”,輔以如意紋、蓮瓣紋,器內底刻書“宣德年制”四字篆書款。

上海市近期將進一步深化完善共有產權保障房申請供應政策,將持有上海市居住證且積分達到規定標準分值(120分)、已婚、在本市無住房、在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年、符合共有產權保障住房收入和財產準入標準的非戶籍常住人口納入共有產權保障住房保障范圍。

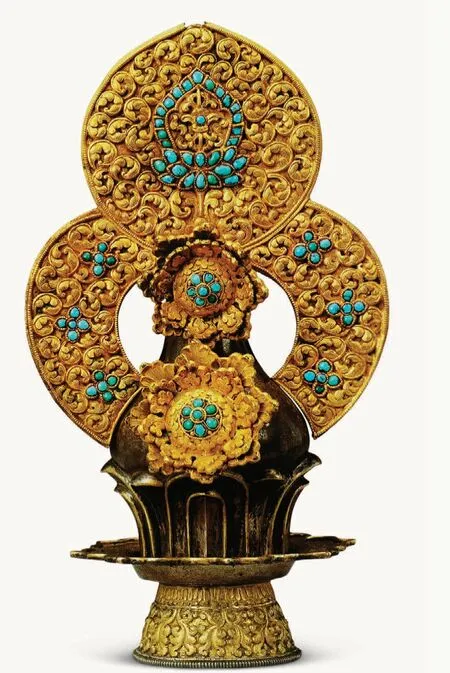

清代 嵌寶石金索拉(圖36)

高35、寬18 厘米。西藏博物館藏。索拉是藏語,是藏傳佛教寺廟在舉行大型集會或者法事活動時,為僧人布施酸奶或者糌粑的一種盛食器。這件索拉由純金制作,器形呈桶狀,帶蓋,器身鑲嵌若干綠松石。圈足內壁有一圈藏文銘文,意為“藏歷火豬年,由雪堆白工藝坊新鑄的布達拉宮御膳房的物件。重量為116.11 克,資金由原布達拉宮管家提供。”

清 銅鎏金松贊干布像(圖37)

高25.2 厘米。羅布林卡管理處藏。松贊干布是吐蕃第33 代贊普,公元644 年,松贊干布統一了西藏,建立起了強大的吐蕃王國。松贊干布迎娶文成公主入藏,文成公主進藏所經過的道路,即后來被稱為“唐蕃古道”。

清乾隆款 紅地粉彩賁巴瓶(圖38)

高25.8、口徑3 厘米。承德市外八廟管理處藏。清政府為懷柔西藏、蒙古格魯派,在承德避暑山莊外修建外八廟,供西藏、蒙古等地朝覲皇帝的貴族、高僧禮佛。

圖37 清 銅鎏金松贊干布像

圖40 清 銀朵瑪

清嘉慶 清粉彩纏枝花卉紋多穆壺(圖39)

高45、口徑13、底徑13 厘米。布達拉宮管理處藏。多穆壺原為蒙、藏等少數民族盛放奶茶的器皿,后演化為瓷制陳設器。該多穆壺造型特殊,紋飾繁縟華麗,是邊疆民族傳統文化與內地制瓷工藝交流融合的產物。

清 銀朵瑪(圖40)

高26.5、寬14 厘米。羅布林卡管理處藏。朵瑪,藏傳佛教象征性禮儀貢品,原以面團捏制,上飾酥油花制成的彩色圖案。此件銀質朵瑪亦用為寺廟之禮儀供品,也可作為加持灌頂之器物。

六、結語

唐王朝和吐蕃王朝早已消散在歷史的煙云之中,然而唐蕃古道沿線的遺址、遺跡與出土文物雖歷經滄桑巨變,卻至今仍舊無聲地訴說著曾在今日中國西部西北地區所上演的波瀾壯闊的歷史劇幕。唐蕃古道作為一條馳驛奔昭、和平友好、貿易交流的官驛大道,作為中原與青藏高原之間政治、經濟、文化交流的橋梁,維系著漢藏民族間的友好關系,發揮著維護國家統一、領土完整、民族團結的重要作用。今天,在這條古道的基礎上所建立起來的現代化的公路、鐵路以及航線設施,使地區間的交流更為通暢快捷,不僅成為了中國西部經濟發展的一項硬件支撐,作為“一帶一路”的組成部分更是發揮著日益顯著的實際功效。