微子論(之二) 中微子場引力論

王立功 萬寧興隆王立功科研中心

1 人類認識太陽系的三個階段

地心說 人類觀察和了解萬有引力定律,是從了解太陽系內各種天體的運行開始的。早在公元前6世紀由米利都學派創始人泰勒斯把巴比倫的天文學傳到希臘的。公元前100多年,非洲埃及亞歷山大科學院的天文學家托勒密認為地球處于宇宙中心靜止不動。從地球向外依次有月球、水星、金星、太陽、火星、木星和土星,在各自的軌道上繞地球運轉。其中行星的運動要比太陽和月球復雜些:行星在本輪上運動,而本輪又沿均輪繞地球運行。這也是西方各教派秉承的官方的觀點。

落下閎和他的太初歷 我國天文學家落下閎(雙字姓落下,單字名閎,公元前156年至公元前87年)西漢時期今四川閬中人。他創制的“太初歷”改變了上古帝王顓頊(zhuan xu)的顓頊歷法,把一年的起始從10月改在一年的孟春正月朔日(元旦,春節),改革置潤的方法,并把24節氣納入歷法體系,使節令、物候與月份安排更為準確。優于當時存在的其他17種歷法。他還制作了地心說的“渾天儀”,經他改進的赤道式渾天儀,是世界上第一臺比較精密完整的觀測儀器,在中國使用了2000年。

日心說 1543年波蘭天文學家哥白尼發表了《天體運行論》。認為“地心說”是把參照物選在了地球的錯誤結果。就如同以船為參照物則岸和房子在走,而以太陽和房子為參照物,則感覺大變樣!得出革新的學說“日心說”:太陽不動。其他行星圍繞太陽運動,月球圍繞地球并伴隨地球繞太陽運動。

三段說 近來天文學“三段說”成了主流。即:地心說、日心說、大爆炸說”。這是當代天文學的主流!立足于對遙遠類星體光源的紅移現象的多普勒解釋,把這種紅移理解為發光體沿視線遠離的現象。從而得出了這種現象是緣起有個“宇宙大爆炸”。

2 紅移的“多普勒”解釋導致歧途

這樣就把宇宙學引回了“地心說”,而且產生了一個無法回避的難題:大爆炸以前的宇宙歷史問題。陷入了“不可知論”的陷阱!我們知道這種前景具有眾多疑點。例如:1.不管是誰看遙遠的類星體,大爆炸的奇(原)點就在他的眼睛里,哪怕隨著地球繞太陽一周(軌道平均半徑為1.5億公里),即各類星體的爆炸原點要跟隨地球繞軌道大圈子啦!2.各類星體要在更加大得多的多的范圍里面向后倒退,比上一款所述更加廣闊的空間,簡直難以設想;3.隨著太空望遠鏡“哈珀”的建設和投入應用,近些年來,上述紅移值達到10了。這說明那些類星體的遠離速度似乎應該超過光速c !而眾所周知,這是根本不可能的!4.按照大爆炸理論的說法,宇宙應該是不斷膨脹,內部物質密度不斷稀釋的過程。假設真的是這樣,宇宙里面根本不可能有像地球這樣這樣的天體。因為地球匯集了幾乎所有一百多種化學元素。那些化學元素都是必定需要經過不同質量的恒星生長過程最后達到超新星爆發階段造就出來的!5.每當看到關于星體、星系有互相碰撞等等情況的報道時,是不是應該聯想到否定“大爆炸”理論的時機到了!而所有這一切都是只因為“相信了多普勒對紅移的解釋”!

我相當反感紅移的“多普勒”解釋,從而保持清醒,并堅持尋覓正確的出路,選擇新的更正確的解釋。最后找到了純中性光子模型,并研制成功了拍攝不同光源的光速差:最后形成了論文《論光速的多變原理》(刊于《科技風》2020年3月第7、8、65頁)。

3 引力紅移的解釋

我們不得不下大力氣撒大網篩選各種粒子:科學家實驗發現的粒子累計大約145種(包括希格斯玻色子)。結果是全部落選,無一幸運被選中。落選的原因主要是這些產生于科學家頭腦中的粒子,在我們可能取得的的自然界里根本不可能大量收集到。像過去這樣的研究課題和研究“成果”對科學毫無益處。應當從源頭杜絕這種唯心論的惡劣現象!

我們在篩選各種物理學現象時,高興地選定了“引力紅移”這個概念來代替“多普勒紅移”。引力紅移提出得比較晚,1957年德國物理學家魯道夫·路德維希·穆斯堡爾在地面以上22.6米高的位置進行了光速實驗,得到了無反沖伽瑪輻射和共振吸收過程。這就是著名的穆斯堡爾效應。請注意愛因斯坦這時已經去世兩年了(Albert Einstein,1879.3.14—1955.4.18)。穆斯堡爾在實驗中巧妙地把放射性原子核(能產生伽瑪光)放入固體晶格,讓整塊晶體承受發射伽瑪射線(即伽瑪光)的反沖,從而得到精確的光速。就是在22.6米的高處發出的光的速度比地面發出的光速稍低。顯然這是因為發光體距離地心比地表更遠了些的緣故。雖然在1961年穆斯堡爾獲得了諾貝爾物理學獎,但是明顯地展示著對“光速不變原理”的挑戰。可惜沒有人想到在不同的海拔高度做實驗測量光速的變化。比如:50米,100米,10公里,衛星的高度,甚至月球或太陽的表面。我覺得使用穆斯堡爾效應這樣拗口的名稱,是容易使這個科學發現的重要性被世人忽略的原因!也可能是邁克爾遜-莫蕾實驗的歷史定位使然!要注意到穆斯堡爾效應很重要的一條,是告訴我們:發出的光速由引力場決定,而一處發光體向各方向發的光,速度是一致的。這是因為所有光子都來自電子的回轉運動與克服引力束縛的平移運動。而伽瑪光不是從原子核外的電子上發出的,而是從原子核內部克服弱力(弱相互作用)的束縛。所以伽瑪光的能量高,波長、振幅都笑得多。這種情況警示我們要重視伽瑪光的特性!

所以對于原子核外軌道電子發出的光就要了解相關星體的引力場形狀和具體位置的場強。星體表面引力場強度是最大的,當速度較低的非表面光經過該星體表面的時候,在吸收和再發射出來的過程,會無一例外地被統一到該星體的表面光速。這是實測光速不能使用一般普通光學元件(鏡頭)的原因。這也是愛因斯坦歸納當時眾多實驗成果的有益部分。我的測不同光速相機使用的是小孔成像的空氣鏡頭:排除了造成光速不變原理錯誤部分的因素。

4 為什么發光體向各個方向發出的光速必然相同

從最基本的原理出發,應該想到最根本的發光能量是溫度顯示的熱能。為什么絕對零度測不到?因為原子都已經沒有能量維持發光了,甚至不能使后續接收到的光子達到突破該處引力場的束縛。隨著溫度的提高,發光體能夠使更多的光子發射出來。考慮到軌道電子公轉的頻率和速度的實際情況,一個電子能夠發出的光子數目,只能在那個狹小的空間發出大量的光子;每發出一粒光子需要有適當的后座過程,不斷地改變發射點和發射方向。可是一個原子的尺度畢竟很小,引力場強可以看做基本不變。這就使我們能夠提出發光體各方向上的光速相同!結果呢?發光體各向光速測定結果——相同!

5 星體最大引力場強度的計算方法

星體最大引力場強度的計算方法是該星體的引力常數乘以該星體的全部質量(GM1)。如果離開該星體表面(最大引力)的位置,應進行妥善處理:在表面以上應計算距離R增加的影響;從表面往下深入星體,引力逐漸減低,到星體中心降為零(各方向的引力平衡了)。怎樣理解這些規定呢?我以為在最終完成引力探索工程以前,不妨先假定存在一種“引力子”,借以邁過面前的這道坎兒。這種引力子無須電磁的參與,就可以和物質起到互相推拉的引力作用。各處的引力場的強度就是由引力常數乘以全部質量決定的。

6 星體內部引力場

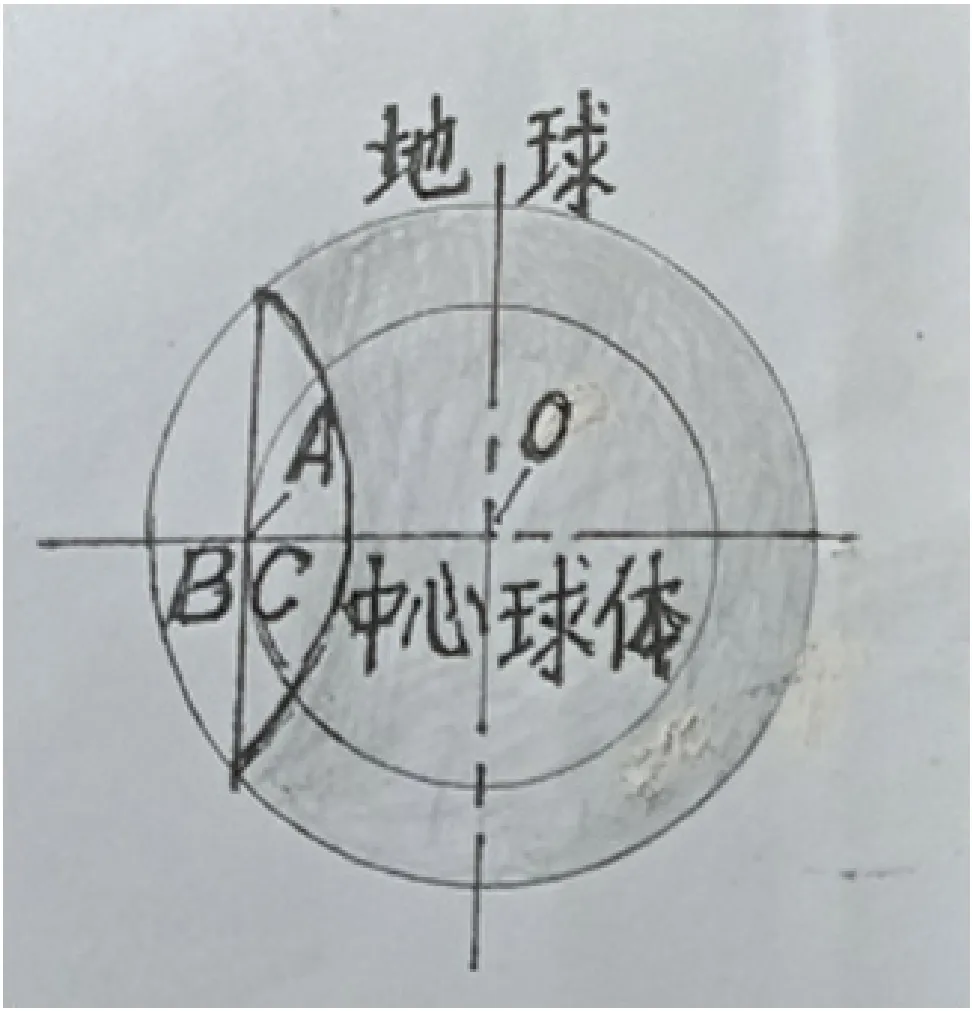

星體內部引力場的分布形態,離開星體表面向內部挖掘,任何一點的引力值等于該點至星體中心為半徑的球體的引力。因為沒搞清楚,請教了幾位數學系的朋友。他們無一例外地認為,這是可信的。可是在物理學方面的機理如何解釋呢?我覺得應該是:隨著向星球中心深度的推進,有更多的物質平衡抵消了其多余引力作用!為了驗證這種解釋,提出了一個驗證計算題。題目是:球內一點的引力強度等于以該點到球中心的距離為半徑的球體(作比對的中心球體)對該點的引力值的總和。(為了增加難度,我制造了一個更加不可信的形狀變異的形體與那個中心球體進行比對。如圖:

示意圖:星體內部引力場的驗證方法

說明:設地球內部任一點A,通過點A與球心O的連線AO(徑線),通過點A取垂直于徑線的平面切割一塊球缺B,并在剖面上挖出與上述球缺B對稱的形體C。我想形體B、C對點A應該是引力對稱的。我想用失掉了B和C的球體與半徑為AO的球體比對。用來認證算法是否正確。初步的計算結果符合預期。最后面討論部分進一步討論導致了完全新的境界——探尋宇宙規模。

7 引力紅移的機理

引力紅移是光子離開發光體后光速減慢的過程。這個過程包括所有影響光子運動的因素。我看主要是中微子的影響,最起碼的如光子行程附近的各種物質產生的微透鏡現象,使光不可能始終保持直線狀態。

太陽光的紅移視頻顯示,每一個光子的紅移螺旋表示的不是太陽上的時鐘,而是太陽巨大的質量對光子的吸引力使該光子減速的結果。太陽光離開6000度的液態表面,在我稱為熱力學第四定律(一個好漢三個幫)的促推下,達到日冕最高溫位置后,繼續飛行。而此后太陽的吸引力就是使光子不斷減速了,這就是引力紅移的原動力,直到被拍攝到,或者沒有機會被拍攝到,流落到太陽系范圍最遠處!被拍攝到的光子,拍攝到的瞬間就是此光子的蓋棺論定,我們能看到的只有此光子的生前最后信息!這里談到的引力,在后面證明的結果都是中微子場的作用。

8 光子發射的機理

穆斯堡爾效應使我們注意到光子發射的機理:光速是由引力場決定的!這引發了一個大問題:目前認為經典的物理學基本定理《光速不變原理》被徹底否定了,被推翻了!尤其是光早在麥克斯韋、赫茲試驗時期就已經定位為“電磁波”現在仔細考查起來,原來的認識竟然錯了,光子是不帶磁不帶電的中性粒子,在電磁場里運動不受任何影響。赫茲的實驗不過是電回路震蕩天線發光和光電效應實驗罷了。光子的發射、吸收、再發射機理是原子核外電子吸收光子,使原子能量增大由基態轉變為激發態,此后如果再發射光子,原子從激發態回落到基態。電子圍繞原子核運轉,受原子核內質子的庫侖力牽制,像太陽系的行星高速運行。這就是原子的基本狀態(簡稱基態)。當受到外界的影響:受熱,撞擊,光照等等影響的時候,原子會接收一個同類的光子一起運轉,突然增能量大增,電子回轉軌道增大,成為激發態;電子面對質子的部分聚集電磁微子,而背向著質子的部分,不含電磁微子;這種情況下,增加一個平移的運動分量能量,中性部分的質量作為光子發射出來。光速令人稱奇,似乎不可理喻。但是了解了電子平時的回轉速度近乎光速,就容易理解了。更詳盡地考察的話,光子基本上保有源電子的模樣:回轉半徑、頻率、速度。而且,每一種元素都有各自的特點,基本上各元素自成一個系統,只要條件足夠就不會混亂。 光子的吸收和再發射 光子被吸收,就是重新被電子俘獲,要等到再有機會獲得能量起飛,也有可能馬上滿足了要求再次起飛,所以可以想象轉一周360度后立即再發射出來。但是需要注意的是:再次起飛必須滿足該處引力場的條件。這就像飛機降落了,能不能再起飛,要看有沒有機場、飛行員、塔臺航線引導、航空汽油等等。愛因斯坦的光速不變原理是在眾人不理解:為何邁克爾遜—莫雷實驗中得到的各方向光速絕對相同,反而得不到麥克斯韋以太理論的支持。該理論認為地球繞太陽運轉,低速運動的承載介質以太應該使得光速在不同方向上有很大差異!一代精英們百般失望,研究工作陷于停頓。最后是愛因斯坦氏不負眾望,把這種情況寫成論文的不用證明的原理——光速不變原理!給后來學者一盆無法消化吸收的雞肋美食。但是我終于發現以太就這樣被淘汰出了局!現在手機的性能很好,沒有發現作高速交通工具有什么毛病吧?其根源在于與光速相比,那些新設備的速度太低,在日常生活中仔細查找,這樣的轉變大量存在,而且無一例外都是在轉變地點的引力場強下進行的光子發射的具體機制!如:暗室里面可用的紅光,有些紅光是在無色電燈泡玻璃質外面涂布紅色涂料制成的。光子先透過無色玻璃,每個原子都要迎來送往親近一番。每個光子的迎和送沒有重要的區別,接受的光子和發出的光子完全一樣,相當于宇稱守恒,但是由于每個原子體積的渺小,要經過許多許多次的跨越才能通過玻璃的全厚度。而在光子第一次接觸紅色介質的時候,帶來的是白光,帶走的是紅光屬于宇稱不守恒。過后每一層都是傳送紅色光子了,又都屬于宇稱守恒了。這是我的《論宇稱守恒與不守恒并存的理論基礎》的內容之一,另一項內容是指出鏡象是虛像,光線根本沒進入那里,所以把鏡像和實物比作基態和激發態,并一律把所有物體都安排一個“副職”(如:底夸克、負底夸克;上帝粒子、負上帝粒子;宇宙、負宇宙、等等)是絕對的錯誤。哦!生物的視覺系統可以只根據收到的運動中的光子,就能顯示出逼真的圖像給眼睛的主人,真的令人驚嘆!也正因為恰恰是如此,才造就出各種實用的視覺系統。

9 星體引力場強計算方法

星體引力場強計算方法可由萬有引力公式計算出來。

以月球為例:月球的質量M1是7.349×1022千克,M2=1公斤;月球半徑r=1737400公尺;在月球表面實測月球給質量為一公斤試樣的受力值;代入公式即可求出月球表面的引力常數G月。要做到這一步當然要求安排我們的宇航員去到月球表面實地工作。

月心引力常數:GM=4.902793455×1012米3/秒2。月心引力常數是一個定值,與月球的質量(質量: M= 0.07348×1024公斤)有關。

地球的目前公認的質量為5.98×1024千克;一般取太陽的質量2.0×1030千克,為地球的33萬倍。

10 星體的引力場分布形狀

1.表面最高,2.向外擴展(由于距離星體中心遠了)引力值下降;3.星面以下引力值逐漸下降,到中心為零(引力平衡)!因此,計算光速的時候必須首先確定發光位置。

這樣仔細計算起來,很可能衛星通訊會改進許多。是不是呢?

11 定名《中微子場引力論》

因為靜止的以太是歷史事件,現在不要輕易改變。我們早已有了現成的名字了嗎?就是中微子。中微子早就為讀者熟悉了,因為不少諾獎與其有關。上網在百度搜一下,可以看到很多介紹中微子的帖子。可是到現在為止,幾乎全都沒交代清楚:一開始就千篇一律地說:“數量眾多,一秒鐘穿透我們的身體多少多少億次,可是我們看不到,摸不著!”還會說:“科學家要怎樣怎樣挖到地下多么地深,或者要到南極冰蓋下面才能設法令其現出原形,等等。”其實只要大家用心仔細體察,就會看見摸著中微子!比如:人們行走要手腳恰當配合,就是從小培養的適應中微子場的。在我看就象是器械體操中的運用慣性系的動作實例。如雙杠操練的:挺胸起、折打起、后拉起、長振、短振等等。這些技巧動作中都有一兩個突出的動作,把中微子場激發起來,在后續的一兩秒鐘作用到自己的身上,使觀賞的人們感覺驚奇,甚至操練的運動員自己也感到奇怪!中微子流是完全可以實際體驗到的:習慣。搧扇子,要展開扇子,鼓動扇子;然后躲開氣流,不要擋住空氣和中微子流的繼續流動。這就是愛因斯坦說的慣性系!候鳥大雁長途遷移,會自然排成“一字”或“人字”。這是在利用領頭雁鼓動起來的上升的氣流和中微子流,其后每個隊員同樣利用前面“戰友”提供的可用于節省能量的習慣。最近看到一個有關UFO的視頻報道,是說一個民航客機航班駕駛員與記者互動交流,說看到后面有一架飛機(沒有交通管制的通知的),得到命令“向右360度轉(”以避開撞機事故),當該機實施大轉彎的時候,駕駛艙內的人都看到有一架飛機在他們后面!我分析:那就是該飛機造成的中微子流的顯現!以后這樣的事還會更多!

12 用中微子場解讀牛頓運動定律

第一定律:靜者恒靜,動者恒動。在上述假設的慣性系中任一靜止物體A繼續保持靜止狀態。這就是牛頓第一定律的靜者恒靜;如果考慮放入的任一物體A是以速度v運動的,則在A的前面受到高速以太的逆向阻擋力Fq = m aq;后面受到力Fh = m ah.式中:

aq_,ah——前面,后面的以太加速度,(-c)與(+v)均以運動的物體的方向為正,反向為負。于是:前面遇到的阻力Fq=m(-c+v)=m{-(c-v)2;}

后面受力:Fh= m ah = m(c- v)2

這樣,物體A的前后作用力大小相等,方向相反,合力為零,仍然是以速度v運動。這就是牛頓第一定律的動者恒動。

第二定律:F= ma。牛頓的運動第二定律可以簡單地分為三個階段:靜止,受力作用,動者恒動。主要關注第二階段。按照假設的高速以太(v= c)中,物體A受了外力

F= ma = m v2 的作用力,開始增速,經過一定時間后作用力停止了(消失了),則物體A繼續保持增速后的速度運動。

第三定律:作用力與反作用力定律。有了光速的中微子流,當物體A給物體B一個力 F1 時,這個力將使物體B產生彈性變形或產生加速度,而在絕大多數的情況下,變形與加速度可能兼而有之。我們知道,彈性變形具有恢復原來形狀的性質,這就是反作用力F2 的來源之一;而當產生加速度的情況下,物體A施加一個力F1給物體B,物體B要影響中微子場,從而產生一定加速度a,使物體B以加速度a脫離物體A。這樣物體B遮擋中微子場的作用大大減小,也就是使中微子場施加在物體A上的推力增強,這恰恰是作用在物體A上的力-F2。

另外有一種反作用力的表現形式,如:火箭、噴氣式發動機或流體從管道里沖出時,都表現出一種反作用力。這種反作用力的產生可以這樣解釋:當流體沒有射出時,流體與機身(或管路)共同承擔中微子場的壓力,系統處于平衡狀態,當一部分流體噴出時,這部分流體與機身的距離迅速增大,共同承擔中微子場壓力的能力減弱,中微子場多余的壓力顯示出來,因而機身向相反的方向運動。這種情況在調整衛星姿態的過程中經常使用。

這種情況與前面說的并不矛盾。以挺胸起而論:向上奮力挺起胸部和腹部的時候,雙臂一定是增加向下壓雙杠的力度。

13 中微子場引力論對相對論的影響

光速不變原理應修正1.沒有解決發光的機理;2.沒有解決光是中性的;3.沒有解決電磁波是沒有的;波粒二象性是虛構的半成品;4.沒有解決光子的再發射問題,給“黑洞”預留了非法存在的可能;5排除了修正“以太”的可能;6提出了似是而非的“時空”概念,混淆視聽;沒有提出解決引力的基本問題,引力波雖然提出來了,但是要落實卻困難重重。1921年(42歲),愛因斯坦因光電效應研究而獲得諾貝爾物理學獎。據介紹,愛氏生命的最后25載一直研究一些物理因素之間的關系,希望解決宇宙內的諸多懸而未決的問題,但是一直到不幸逝世,沒有任何研究成果。在后面的公式推導過程中得到(9)式:

其中的(3pfrn/4ρnn1n2mn),相當于萬有引力公式中的G:

14 暗物質就是中微子

很多人關注的暗物質、暗能量,從各方面分析,其實就是中微子、中微子場。中微子太小了,無法組成如同光子那樣的復雜結構:維持電子回旋的模式,又要能夠交流復雜信息,組成宇宙內部的復雜信息網絡。好了。光子已經神通廣大,佛法無邊,服務得很好!如果沒有光,就不會有天文學家了,是不是呢?盡管光給科學家制造了一系列麻煩!

中微子顯然是暗物質,生成于核內貝塔衰變,服務于所有物質之間:擅長從大處著眼,也不失于細枝末節,精微之處,堪稱無名英雄,后臺模范!宇宙里沒有光就會一片黑暗,得不到光明,無所事事,談何成就?如果缺失了中微子,沒有引力如何形成地球母親,哪里有人類的繁衍生息,怎么欣賞過山車一樣的大起大落的古今中外喜怒哀樂精險劇目!中微子是有廣闊來源的,古今中外所有中微子都是恒星核反應區產生的,既是反應的產物,也是一切后續進程的影響主力!

建議:不要把暗物質和暗能量這兩種性質不同的詞類混用,出現暗質量、暗能量的占比數據!因為暗能量只是從能量的角度考察的,與質量不是一個類別。

下面我們看一看,中微子場的推力是怎樣產生互相間的吸引力的。

15 推力變身為引力

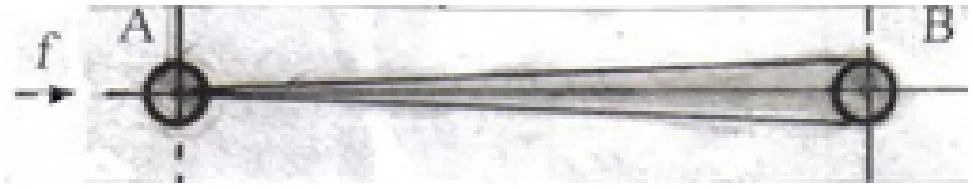

設:我們已經有了理想的中微子(光速的以太或惰性中微子),和各向同性的中微子場。在中微子場中如果放一個一個中子,則這個中子的周圍受到中微子流的壓力,處于平衡狀態,如圖1中子A。

圖1 中子在中微子場內的情況

在距離中子A為 r 的位置.放一個中子B , 則中子 B 擋住了中子A原來受到的中微子場推力的一小部分。然而,在中子A另一面的中微子場,則沒有受到遮擋的干擾,于是中子A的受力出現不平衡:有一個力 f 作用在中子A的背后,力圖將中子A推向中子B 。如圖 2。

圖2 有一個力作用在中子A的背后

同理,中子A也擋住了一部分中微子流,使中子 B 的背后也受到一個力 f 的作用。如果微觀粒子場是絕對均勻并且各向同性的,并且假設中子A和中子B是截面積完全相等的圓球形,則這兩個中子所受到的力絕對值完全相等,方向相反,作用在一條直線上。如圖3。知道了吧:引力是中微子場推力的表觀現象。

圖3 中子A,B的背后都有f 力的作用

設想,在靠近中子A的位置增加一個中子 A2,則,中子A(現稱為A1)和 A2都受到中子 B 的遮擋,它們的背后都受到 f 力的作用,合力為 2f 。而中子 B 則受到兩個中子的遮擋,它背后受到的力是 -2f 。這兩個力的大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。如圖4。

圖4 三個中子 A1,A2,B 的受力情形

同樣的,我們設想,在中子A的近旁依次增加中子,達到 n1個,在中子B的近旁依次增加中子,達到n2個,則這兩組中子所受到的力F的絕對值將相等,同樣是 n1n2f ,方向相反,作用在一條直線上。如圖5—7。

圖5 具有中子n1A,B時的情形

圖6 具有n1A,2B時的情形

圖7 具有n1A,n2B時的情形

我們從中微子的推力已經得到了引力,從而受到鼓舞,信心百倍地去推導引力公式。

16 計算力 f

這個力是中微子場作用在每一個中子上的力。由于中微子場尚未明確,每個微觀粒子的質量、密度和單位空間里的數量均為未知數,似乎是無從入手,無法計算的。但是我們可以用下面的方法來計算力f的值。

在僅有A,B 兩個中子的情況下,以這兩個中子的中心距離 r為半徑,以中子A的中心為中心所構成的球面As和被認為是標準球體的中子A可以看作最基本的模型。

設:中子的半徑為 rn,中子的質量為 mn,中子的最大截面面積為as,中微子場的壓強為pf,則中子A所受的力f=pf·as。這個力在上述以r為半徑的球面As上所占的份額為:pf·as/ars。式中ars——半徑為 r 的球As表面面積。ars的計算公式為 4πr2。見圖8。

圖8 計算f力的示意圖

按幾何學比例相似計算中子 A 所受的力f:

式中ans——中子的表面積,等于4πrn2。

我們在這里只找到了力與面積之間的關系,而需要找的是力與質量之間的關系,所以必須轉換一下,轉換的辦法如下:

中子的最大截面積as與中子的質量 mn的計算公式分別為:

式中:ρn為中子的密度; vn為中子的體積; rn為中子半徑。

用代入法:

將式(6)代入式(2),得到:

這是僅有 A,B 兩個中子的情況。

當兩組中子的數量分別增加到n1,n2個的時候:上式中的質量mn應該改寫為 n1mn,n2mn,分別表示兩組中子的總質量。我們可以分別用 m1,m2來表示這兩組中子的質量。于是兩組中子所受的力Fn推導如下:

所以:

將式(8)代入式(2),此時f為F:

比較萬有引力公式: F=G(m1·m2/r2).

可以很容易的看出:用(3pfrn/4ρnn1n2mn)代替G的時候,兩個公式是相同的。

這個結果完全出乎我的意料,也一定是大家所意想不到的:G竟然不是一個常數,而是個變數!很重要!

可是當我們靜下心來,仔細推敲的時候,就會理解其中的含義:在我們所處的微觀粒子場內,各處各個方向上的微觀粒子流,確實是應該與該地域的物質存在的情況相關!不是嗎?

雖然上面我們是用兩個完全一樣的中子進行推導的,但是我們可以假設兩個中子的質量有某些差別,其結果只是反映在rn有一定差別,在證明的過程中稍微復雜一點而已。

同樣可以將中子改換為質子、電子,將得出的Fn,Fp,Fe三者相加,得出的結果F將是兩個物體所含同種類粒子之間的引力,以及不同粒子之間的引力,還有該場內所有中微子的質量。

17 兩個物體間的引力公式(從略)

這是理論上對兩個物體之間的引力的分析結果,實際上,還是使用牛頓的引力公式。不過,G 是用實測的方法得到的。請注意:在不同的空間領域這個G的數值可能會有差別,不是一概而論的常數!

我們地球人常用的G,那是地球的粗劣地使用法。而且也應該隨著一些因素的變動而改變!

這樣我們就推導出來了萬有引力計算公式。

人類命運注定地要在太陽系內生存,附著在地球之上,伴隨月亮度過自己的生老病死。除了動物的天生需求必須滿足之外,智慧的人群還給自己提出了格外的要求:了解地球母親的所有巨細事物,和天空宇宙萬物的來龍去脈。

18 討論

1.本文翻開了人類科學史上最光輝的篇章:一個86歲的現代唐吉坷德,單槍單車挑戰整個兒科學世界:取得攀登一個個科學高峰的勝利!

2.現實一些吧,別總想離開地球母親。要知道太空是屬于伽瑪光的,一切不幸無緣地球環境的生物都必定同樣無緣品嘗地球對生物界的恩惠,必定沒有存活繁榮昌盛盛的機會!試看火星:質量比地球小那么多,肯定沒有地球上的大氣,還侈談什么更高的移民那里嗎?

3.我在前面說過的,計算引力公式的那個地球的圖,如果把地球換做太陽系,現在就可以核對先鋒一號、先鋒2號的旅程是否正確無誤。記得美國朋友多年前發現這兩個宇宙飛船發回的信息表明速度遠小于預期。當時表示要核查數據。不曉得據查對數的問題解決了沒有?我找到了合理解釋的途徑。想不想比對一下?(寫在下面)

4.萬有引力公式并不限定物體的數量和形狀,比如:所有尚未越過月球的物體,月球就是吸引此物體向遠離方向牽拉;一旦超過了月球,月球立即改變吸引的方向,改變為努力往后用力,盡力使物體返回地球!奇怪嗎?上拋物體到一定高度,上升速度逐漸為零,然后自由落體向下。同樣的:是地球引力的作用。太陽也不例外:超過了一個天文單位(1.5億公里)以后,太陽也參加拉后的隊伍陣列!其它行星,水星、金星、火星木星等等,概莫能外!包括我們意識中從來沒想到過的中微子場。所以如果覺得數據核對偏差還大得驚人,一定是還有重大缺漏沒補上!

5.如上兩條,把測試的范圍擴大,比如擴大到你想想中的宇宙,看看結果怎樣的?