2008年貴州省持續性雨凇過程氣候成因分析

汪衛平,曹 蔚,周 毓,王 星

(1.貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002;2.貴州省氣象服務中心,貴州 貴陽 550002)

0 引言

貴州是全國雨凇出現站數、頻次最多的省份,幾乎年年有雨凇,雨凇對電力和通訊線纜、農業、交通等均有較大影響,尤其是對交通的影響。近年貴州交通迅速發展,寒假學生離校和春運期間正置隆冬時節,都可能遭遇雨凇。貴州屬典型的山區,以陸路交通為主,無論雨凇輕重都會對交通產生明顯影響。春節期間有無雨凇過程的體感和節日氛圍差異大。因此,雨凇是每年貴州冬季、春運、春節期間氣候預測的重點和難點。2008年初的低溫雨雪冰凍過程是一次極端而典型的雨凇過程,其影響信號和過程特點更顯著和清晰,通過對它們的分析,有利于提高貴州省冬季氣候預測的準確性和服務的針對性。

根據中國國家氣候中心和南方各省氣象部門的統計及分析,2008年1月13日—2月2日的這次過程有3個主要特征:一是降雪、凍雨和降雨3種天氣并存;二是低溫、雨雪、凍雨天氣強度大,有8項氣象要素打破同期中國歷史記錄;三是低溫、雨雪、冰凍天氣持續時間長,破歷史記錄[1]。凍雨和雨凇是這次南方地區主要致災因子,貴州省是這次過程受災最嚴重的省份之一,此次過程貴州省84個觀測站中79個出現了凍雨,凍雨日數、影響范圍和電線積冰厚度均突破自1984年以來的歷史記錄,部分地區冰凍持續時間達25 d以上,給貴州交通、電力傳輸、能源供應、通訊設施、農業生產和人民生活造成了嚴重影響。2008年后對此次過程的特征,靜止鋒逆溫層的維持、拉尼娜的快速發展等天氣氣候方面的成因都作了分析[2-6],但將凍雨或雨凇單獨作為預測對象進行的研究相對較少,強冷空氣堆積,西太平洋副熱帶高壓明顯偏強偏北的前期預測信號尚不清晰,從氣候預測角度仍需尋找前期可能信號,以對這類過程提早發現信號,及早做出氣候預測預警。

本文結合氣象要素變化的特點,從環流形勢、海溫、海冰等氣候角度對貴州此次雨凇過程氣候因子進行分析,以期更好地理解冬季低溫凍雨的原因及機制,為貴州冬季氣候診斷與預測提供新的思路。

1 數據與方法

本文所用的數據為:2008年1—2月氣溫、降水、雨凇等逐日觀測資料;2008年1—2月逐日500 hPa高度、850 hPa溫度、海平面氣壓及同期氣候平均;2008年1—3月逐日全球海表溫度及同期氣候平均;2000—2019年逐月印度洋和赤道太平洋海溫指數,1979—2017年每年9月北極海冰指數。

雨凇定義:凍雨和雨凇是同一事物兩個階段的不同表現,凍雨是過冷卻液態降水,從外觀上與降雨無明顯區別;雨凇是凍雨遇地面物體形成的均勻透明的冰狀物,附著力強,密度大,雨凇的英文glaze的另一含義為“上釉”。雨凇的氣象表征除了有無以外,還有電線積冰厚度,但電線積冰厚度包含了霧凇導致的部分,本文僅使用有無雨凇的日資料。

持續性低溫雨雪冰凍事件的定義:在滿足極端低溫的基礎上,還需要滿足至少5個連續日的逐日最高溫度低于0 ℃,同時在5個連續日中至少有4個降水日(≥0.1 mm/d),并且起始3 d不包含非降水日。當任一條件不滿足時,持續性低溫雨雪冰凍事件結束。基于區域事件識別方法,qian et al.[7]識別出2008年區域低溫雨雪天氣起止日期為2008年1月13日—2月2日。

本文研究對象為雨凇,區別于降雪、霧凇,以及單純的地面結冰,參考以上的時間定義和貴州省此次過程中的要素演變,本文中貴州的持續性雨凇過程分為兩個時段:2008年1月13日—2月2日全省大范圍的持續性雨凇過程,2008年2月3日—2月15日省西部小范圍間斷性雨凇過程。

2 低溫雨凇過程

2.1 雨凇過程的要素特征

2.1.1 全國雨凇日數 從全國2008年1—2月的累計雨凇日數分布(圖1a)來看,雨凇主要出現區域在河南東部、貴州、湖南、江西北部、安徽南部,以及福建北部、浙江北部,其中以貴州和湖南南部日數最多,達到20~50 d,這一分布也與冬季全國多雨日區域相對應[8]。

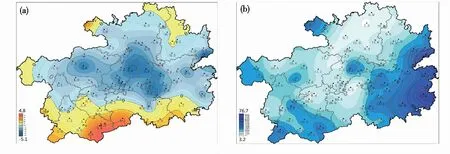

2.1.2 貴州雨凇日數 主要分為兩個階段,第一階段為2008年1月13日—2月2日共21 d,第二階段為2008年2月3—15日共13 d。第一階段的雨凇日數高值區在東西向的中部一線,基本達到18 d 以上,省東北部的道真、務川、沿河、松桃等地和省南部的興義、冊亨、望謨、羅甸、荔波等地少雨凇或無雨凇(如圖1b);這期間日最高氣溫<0 ℃達16 d以上的42個站點主要在省中東部(如圖2a),以開陽為中心的大部分地區平均氣溫<0 ℃,開陽縣-4.4 ℃最低。第一階段降水量較之前和之后時段都更明顯(如圖3b),累計降水量>25 mm的地區主要在黔東南州、黔西南州南部,降水量最多的黎平站累計降水達75.3 mm(圖2b),結合氣溫和雨凇日數可見,雨凇影響最重的地區在黔東南州北部,而西部個別站點,像威寧站盡管雨凇日數達20 d,但日最高氣溫<0 ℃的日數僅5 d,期間日最高氣溫常達10 ℃以上,不利于雨凇的持續。

圖2 貴州省1月13日—2月2日平均氣溫(a,單位:℃)與累計降水量(b,單位:mm)Fig.2 Average temperature (a, unit: ℃) and accumulated precipitation (b, unit: mm) on January 13-February 2 in Guizhou province

第二階段的雨凇日數高值區在省西部的畢節市、六盤水市和黔西南州北部,與第一階段相比,雨凇范圍明顯減小降水量明顯減弱,這期間日最高氣溫<0 ℃日數達7 d以上的是省西部的7個站點(如圖1c)。累計降水量較大的也在西部,大于10 mm的有兩個站,最大累計降水為水城的13.6 mm,中東部降水基本在2 mm以下。

圖1 雨凇日數空間分布:全國2008年1—2月(a),貴州2008年1月13日—2月2日(b),貴州2008年2月3—15日(c)Fig.1 Spatial distribution of the number of glaze days in China from January to February 2008(a),in Guizou province from 13 January to 2 February 2008(b)and from 3 February to 15 February 2008(c)

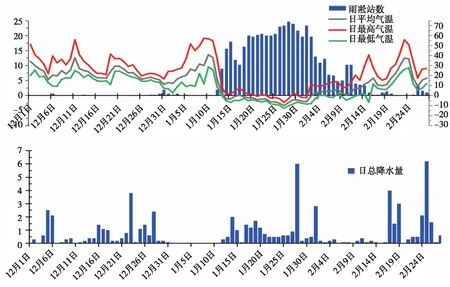

2.1.3 貴州省雨凇過程的氣象要素演變 由2007年冬季貴州省逐日平均日最高氣溫、日最低氣溫、日平均氣溫、雨凇站數時間序列(圖3a)可見,氣溫主要分為3個階段:1月1—12日升溫階段、1月13日—2月2日持續低溫階段(日最高氣溫總體低于0 ℃)、2月3—15日氣溫緩慢回升階段(日最高氣溫≥0 ℃)。2008年1月1—12日日最低氣溫均在0 ℃以上,日最高氣溫、日最低氣溫、日平均氣溫三者先是逐漸升高,日最高氣溫達18.9 ℃、日平均氣溫達12.7 ℃后急劇下降,到1月13日平均氣溫已降至0.9 ℃;1月14日—2月2日,日平均氣溫持續低于0 ℃,且該時段日最高氣溫基本低于1 ℃;從2月3日開始平均氣溫回升至0 ℃以上,日最高氣溫2月15日達13.5 ℃,但期間日最低氣溫仍然維持1 ℃ 以下。

降水(圖3b)主要出現在兩個時段:1月12日—2月2日、2月17—28日,第一個時段即雨凇主要致災階段,降水相態以凍雨為主;第二個時段的最低氣溫已整體回升到0 ℃以上,雨凇影響非常有限。由圖3b可見,2月3日—2月15日期間為弱降水,降水主要集中在省西部,雨凇也主要在西部,對應雨凇的第二階段,無論是雨凇范圍、降水強度、低溫持續性都明顯弱于強雨凇的第一階段。

圖3 貴州省2007年12月1日—2008年2月28日逐日氣溫與累計雨凇站數(a)及降水量(b)時間序列(單位:℃,mm)Fig.3 Time series of daily average temperature and cumulative number of stations (a) and precipitation (b) from December 1, 2007 to February 28, 2008 in Guizhou province(unit: ℃, mm)

2.2 全球階段性氣溫距平與冷空氣路徑

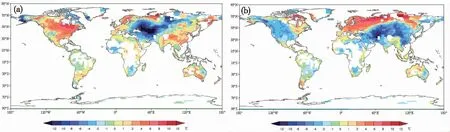

如圖4a,1月1—12日,全球平均氣溫距平負值中心區位于歐洲南部、亞洲西部,負值中心高達-12 ℃,遠低于常年同期平均值,大量強冷空氣在這里堆積;而東亞地區為正距平,氣溫較常年偏高,局地偏高4~6 ℃以上。全國平均氣溫的距平圖上,除新疆較常年同期偏低1~2 ℃,局地偏低2~4 ℃外,全國大部分地區平均氣溫較常年同期偏高1~4 ℃,尤其青海東南部偏高4~6 ℃。

如圖4b,1月13日—2月2日,冷空氣向東、向南移動和擴展,共21 d的全球平均氣溫距平與前期相比,歐洲大部、俄羅斯北部氣溫正距平范圍明顯擴大并增強,其中歐亞大陸約60°N以北大部地區異常偏高4~6 ℃以上,局地偏高8 ℃以上。前期堆積在青藏高原以西的強冷空氣,繞過青藏高原向東、向南推進,從西亞、中亞到東亞的一條東西向帶狀區中,氣溫較常年偏低達6~8 ℃以上。除青藏高原大部、云南和黑龍江部分地區氣溫偏高0~1 ℃,小范圍偏高1~2 ℃外,我國大范圍偏低達6~8 ℃,青藏高原北部局地達到8~10 ℃,貴州、廣西、湖南等地偏低6 ℃以上。

圖4 全球平均氣溫距平圖1月1—12日(a)和1月13日—2月2日(b)Fig.4 Global mean temperature anomaly from 1 January to 12 January(a) andfrom 13 January to 2 February (b)

3 環流形勢分析

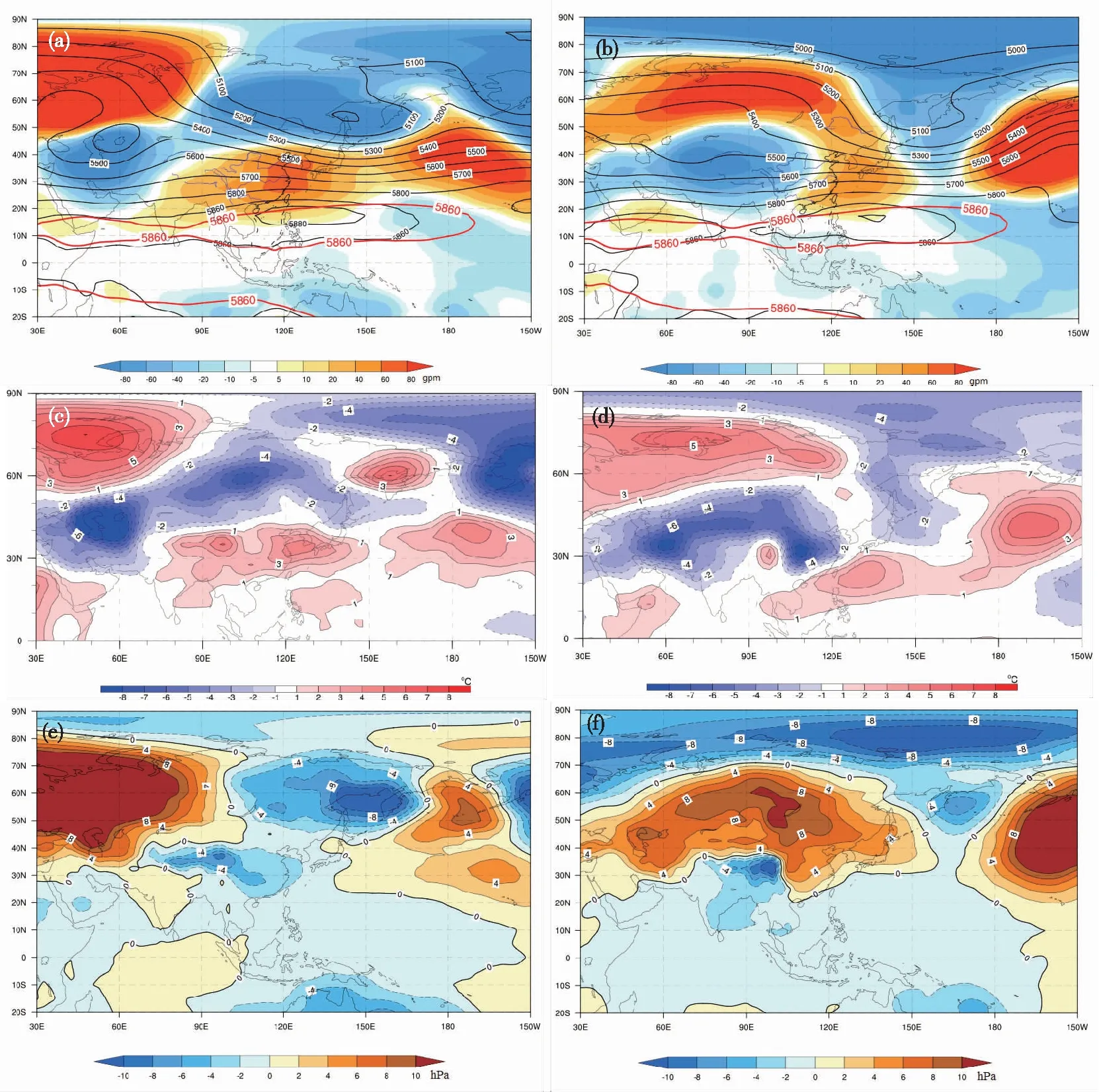

3.1 1月1—12日500 hPa高度、850 hPa溫度、海平面氣壓

如圖5a、5c、5e為1月1—12日500 hPa高度及距平、850 hPa溫度距平、海平面氣壓及距平。500 hPa 高度場上,20°~50°N、30°~80°E是南掉的切斷冷渦,負距平達到-80 hPa,位于青藏高原以西,移動緩慢、系統深厚,其西北方脊前由北極南下的冷空氣堆積于此,也是此次過程的冷空氣主體;中、東西伯利亞是范圍寬廣的冷性低值區,也是另一冷空氣堆積區。印度半島和中國大部分地區為正高度距平下的西北偏西氣流和西太平洋副熱帶高壓控制,表明西太平洋副熱帶高壓較常年同期顯著偏強、偏西。

同期850 hPa溫度距平場上,20°~50°N、30°~80°E堆積的冷空氣中心負距平達-8 ℃以上,中、東西伯利亞的負距平范圍較大,中心值為-7 ℃,但達到-7 ℃中心值的范圍相對較小;我國40°N以南的大部分地區均為溫度正距平,最大可達4 ℃。冷暖空氣的對峙非常清晰。

同期海平面氣壓場上,在歐洲大部、西西伯利亞受正距平控制,其中西西伯利亞的中心正距平值超過10 hPa,對應著該地區主要受強冷高壓控制,冷空氣在此堆積,為隨后冷空氣不斷從西伯利亞入侵我國奠定了基礎。

3.2 1月13日—2月2日500 hPa高度、850 hPa溫度、海平面氣壓

如圖5b,貴州強雨凇階段的500 hPa高度上,前期位于20°~50°N、30°~80°E的切斷冷渦緩慢東移,帶動冷空氣分別從青藏高原北側和南側影響我國,是造成南方大范圍凍雨的必要條件;前期位于中、東西伯利亞的低槽移到了東北亞,西太平洋副熱帶高壓較前期范圍縮小,中心東移到東海附近洋面,中心強度仍保留20 hPa的正距平。

如圖5d,850 hPa溫度場上,之前位于20°~50°N、30°~80°E強冷空氣沿著東北—東南的路徑,繞過青藏高原,分裂出另一個位于湖北附近的冷中心,負距平為-8 ℃。至此,原來強冷中心分裂為兩個強度仍然較強的冷中心,一個影響我國大部,另一個位于原地不斷向另一個冷中心補充冷空氣,同時也向高原南側擴展。

如圖5f,海平面氣壓場上,除印度、中南半島和青藏高原地區為負距平外,20°~60°N之間的亞洲大陸為大范圍帶狀正距平,正距平大值區在貝加爾湖以西附近,中心值高達10 hPa以上,表明前期地面冷高壓南移。海平面氣壓場正負距平交界處接近地面靜止鋒鋒區,鋒后是強冷空氣控制的冷墊,鋒前是受沿高原南側移動冷空氣所推動的暖濕氣流,暖濕氣流沿冷墊的爬升產生了逆溫結構,并帶來低緯地區豐沛的水汽,鋒面附近的位于冷區的貴州成為凍雨和雨凇的高影響區域。

圖5 2008年貴州省強雨凇階段之前和期間的環流場:強雨凇階段之前的1月1—12日時段的500 hPa高度及其距平(a),850 hPa溫度距平(c),SLP距平(e);(b)(d)(f)與(a)(c)(e)一致,但為1月13日—2月2日的強雨凇期間Fig.5 (a)The circulation field and its anomaly over 500 hPa,(c) temperature anomaly field over 850 hPa,(e) SLP anomaly field from January 1 to 12; (b)(d)(f) is same as (a)(c)(e) but during the period from January 13 to February 2

2月3—15日的環流結構類似于1月13日—2月2日,但槽脊、冷暖空氣、逆溫層等強度和范圍明顯減小。

3.3 2008年1月13日—2月2日逆溫特征

氣象上通常用單站T-lnP曲線來體現逆溫層的厚度與強弱等特征,在此次過程中逆溫范圍大,維持時間長,本文為了反映逆溫范圍與強度,用700 hPa 高度層的溫度減去850 hPa高度層的溫度來直觀體現逆溫層的范圍和強度。如圖6a可見,以貴州、湖南、江西到江浙一帶最明顯的東西向帶狀逆溫,整個中國南方地區幾乎都在逆溫范圍內,逆溫強中心位于湖南,達3 ℃。穩定的逆溫結構是凍雨和雨凇形成必要條件,從環流上,冷渦的冷空氣不斷分裂南下,從北方和東北方路徑進入鋒區,形成“冷墊”,南支槽帶來的暖濕氣流由西南方進入鋒區,形成暖層,環流的穩定助推逆溫結構的維持。2月3—13日,逆溫范圍明顯減弱縮小南移(圖6b)。特殊的逆溫結構可用于雨凇的氣候監測與預測中。

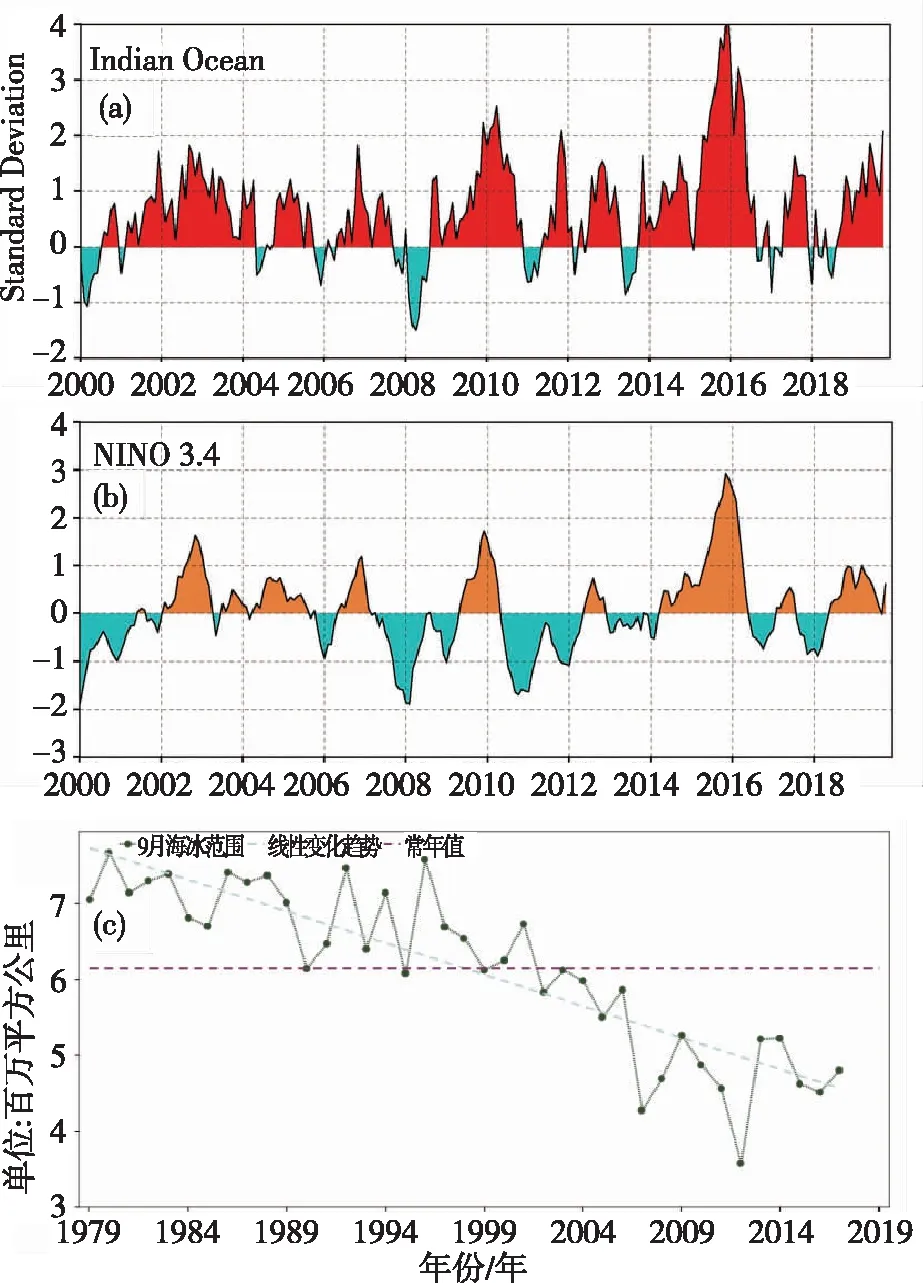

4 海溫與北極海冰背景

結合海溫距平空間圖(圖7)和指數序列(圖8)可見,2007、2008年冬季,赤道中東太平洋為典型拉尼娜海溫型。通常而言,冬季熱帶印度洋與赤道中東太平洋的海表溫度存在同位相的協同變化關系,而這一年比較特殊的是,在Nino3.4區海溫顯著偏低的情況下,印度洋海溫前期維持了正常到偏暖的狀態,只在持續性冰凍過程發生之后轉為正常偏冷的狀態。

4.1 1月13日—2月2日全球海溫距平場

從2008年1月13—2月2日的海溫距平場(圖7)可以看出,赤道中東太平洋海水表面溫度持續異常偏冷,一般將赤道中東太平洋海表溫度至少連續6個月不高于-0.5 ℃定義為一次拉尼娜事件。這次拉尼娜事件與歷史相比明顯偏強,一出現就迅速增強,負距平中心達-1.5 ℃。有研究表明,對于中國,拉尼娜事件發生的當年,會對冬季風和冬季天氣氣候產生影響,表現在當拉尼娜達到盛期的冬季,東亞冬季風偏強,出現異常的北風,亞洲中緯度

圖7 全球海溫距平2008年1月13日—2月2日(a)、2月3日—3月3日(b)Fig.7 Global SST anomaly from 13 January to 2 February(a); 3 February to 3 March(b) in 2008

大氣環流的經向發展會異常強烈。由暖空氣構成的高壓脊可向北延伸到極區,引導那里的極冷空氣頻繁南下,侵入中國,造成中國北方和東部大部分地區氣溫偏低。

通常而言,熱帶印度洋-太平洋海表溫度年際變化存在聯合模態,表現為熱帶印度洋與赤道中東太平洋海溫的協同變化,兩者冬季海溫一致性偏暖或偏冷[10],但2007、2008年冬季海溫空間分布上可見,兩者表現為非協同性變化,2008年1月13日—2月2日期間,赤道中東太平洋大范圍明顯冷海溫,Nino3.4指數接近-2(圖8b),為明顯的Lnina型,而赤道印度洋區域的海溫為正常到偏暖(圖8a)。數值實驗表明,赤道印度洋暖海溫通過二級熱力適應促使西太平洋副熱帶高壓加強發展:印度洋上的暖性SST異常加大了水汽蒸發和海氣溫差,導致感熱加熱異常增大,近地層出現氣旋式環流,其東部異常發展的偏南風向北輸送大量水汽,產生異常的降水,異常的降水在向東北方伸展的同時伴有深對流潛熱加熱。這時在對流層中低層由于加熱隨高度增加,南風發展,副熱帶高壓在加熱區東面加強。在對流層上層由于加熱隨高度減小,北風發展,副熱帶高壓在加熱區西面加強,于是當北印度洋出現正的海表溫度異常時,500 hPa及以下層次上西太平洋副熱帶高壓將異常發展[11],加強西伸的西太平洋副熱帶高亞位置相對穩定,其西北側的水汽輸送強度強而穩定,為這次過程的維持提供了持續的水汽條件。

圖8 熱帶印度洋一致模海溫指數IOBW(a)、Nino3.4(b)、9月北極海冰密集度的年際變化(c)Fig.8 Index for IOBW (a), Nino3.4 (b), Arctic sea ice density in September (c)

4.2 2月3日—3月3日全球海溫距平場

從2月3日—3月3日全球海溫距平可以看出,赤道中東太平洋海溫仍然維持負距平,但與前一階段相比,負距平中心東移,低于-0.5 ℃范圍縮小,拉尼娜事件仍然持續。熱帶印度洋海溫較前一階段出現了快速而明顯的轉變,由正常偏暖、海溫正距平中心大于1 ℃,轉為正常到偏冷、海溫負距平最大達到-1 ℃以上。這是1月13日—2月2日期間從青藏高原西側南下冷空氣持續影響,南支槽不斷東移的影響之一。

4.3 北極海冰實況及影響

研究表明9月份北極海冰范圍與后期冬季大尺度大氣環流異常相聯系[9],海冰的減少能夠加強西伯利亞高壓,使得遠東地區冬季早期顯著冷異常和冬季晚期從歐洲至遠東地區緯向分布的冷異常。2007年9月的北極海冰面積降到歷史以來最低值(圖8c),并且從年際變化上看,2007年較2006年的減少幅度是歷史同期最大的,這樣的海冰面積急速減少有利于當年冬季西伯利亞高壓增強,強冷空氣的堆積南下,是2008年初雨凇過程的重要因子之一,再與拉尼娜海溫的共同影響,增強和放大了冷空氣的強度與影響。

5 結論

本文結合氣象要素變化的特點,從環流形勢、海溫、海冰等方面對2008年初貴州省雨凇過程成因進行了分析,結果表明:這次過程的成因是多種因素在同一時段,同一地區相互作用和相互迭加影響的結果。此次過程有以下特征:

①此次雨凇過程階段性特征明顯。以1月12日為界,發生前全國大范圍偏暖,發生后全國大范圍氣溫跌至0 ℃以下,并伴隨明顯降水的靜止鋒天氣。對貴州而言,1月13日—2月2日期間致災因素主要是21 d以上氣溫低于0 ℃之下雨凇長時間維持;2月2—15日,貴州中東部大部分地區日最高氣溫回升到0 ℃以上,雨凇西移到省西部并且范圍明顯減小。

②強逆溫層的維持 700 hPa高度與850 hPa高度的溫差來直觀體現逆溫層的范圍和強度,此次過程中,1月13日—2月2日的強雨凇階段,逆溫范圍大,強度強,逆溫層又被稱為熱熔層,是過冷卻雨滴形成的必要條件,也是雨凇產生的直接因素。

③青藏高原以西的切斷低渦是環流穩定維持原因。切斷低渦聚集了大量來自高緯的強冷空氣,負距平中心達-12 ℃。由于位于高原西側,引導氣流弱,冷中心位置穩定并分兩支繞過高原進入我國,北支為冷空氣主體,南支東移繞流過程中,加強了南支槽的發生發展,不斷向中國南方輸送大量暖濕氣流。

④前期北極海冰明顯偏少是冬季冷空氣活躍的早期信號,2007年9月北極海冰明顯偏少,較前一年減少幅度為歷史同期最大,研究表明,秋季北極海冰低密集度可作為冬季西伯利亞高壓偏強的前期信號,并可將海冰變化曲線去趨勢后較前一年的變化作為冬季西伯利亞高壓強弱的早期信號,用以預測冬季冷空氣強度。

⑤強Lanina海溫與印度洋暖海溫非一致性變化。印度洋—太平洋海表溫度年際變化存在聯合模態,通常為兩者一致性變化。而2007、2008年冬季伴隨快速發展起來的拉尼娜,熱帶印度洋在1月12日前維持正常偏暖狀態,印度洋暖海溫利于西太平洋副熱帶高壓的偏強偏北,拉尼娜利于東亞冬季風偏強。實際預測中不能單純以厄爾尼諾/拉尼娜判斷。