我國股票市場存在“政策效應”嗎

方沁貞 徐波

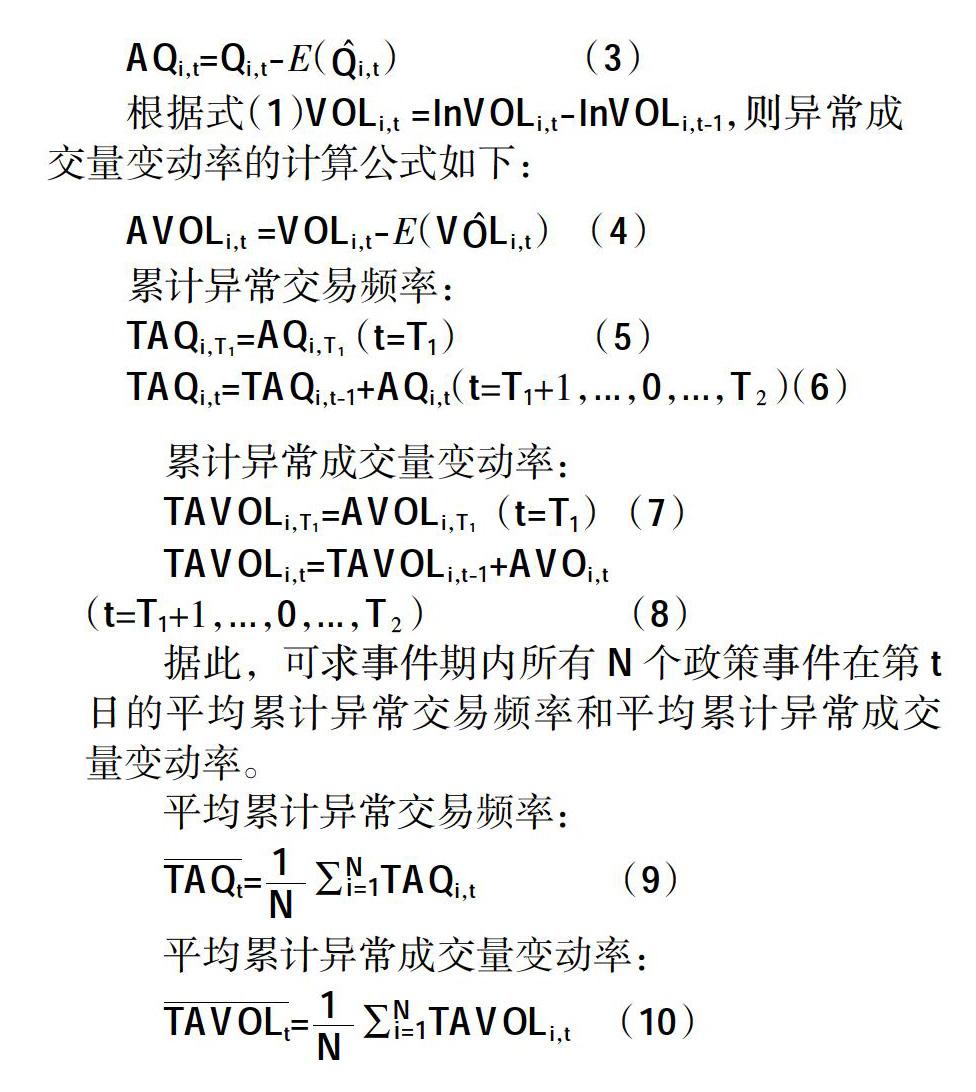

摘要:投資者的認知、偏好等是其決策和交易行為的主要影響因素。現利用事件研究法,從股票市場微觀數據入手,以每日成交量和換手率構造異常成交量變動率和異常交易頻率作為股票市場投資者行為的兩個代理指標,選取2013年1月1日—2018年12月31日期間我國發布的重大政策事件,包括宏觀經濟政策以及與股市有關的直接政策,探討政策事件對投資者決策和交易行為的影響。研究發現:政策事件對投資者的成交量、交易頻率都有顯著影響,即我國股市具有明顯的政策效應;我國股票市場中,投資者存在過度自信和損失規避心理;重大政策事件對投資者決策具有顯著影響,即股市存在事后“政策反應不足”的現象。

關鍵詞:政策效應;股票市場;宏觀政策;過度自信;損失厭惡

中圖分類號:F830? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2020)10-0104-07

Abstract:Investors' cognition and preference are the main influencing factors of their decision-making and trading behavior. This paper, by using event study method, from the micro data of the stock market, with daily trading volume and turnover rate structure abnormal trading volume change rate and abnormal trading frequency as the stock market investors behavior index of two agents, selection on January 1, 2013 to December 31, 2018, during the major policy issued by the events in our country, including the macroeconomic policy and directly related to the stock market policy, to discuss policy issues affecting investor decision making and trading behavior. The empirical analysis found that: first, policy events have a significant impact on the trading volume and trading frequency of investors, that is, China's stock market has an obvious policy efficiency; Second, in China's stock market, investors have overconfidence and loss aversion. Third, major policy events have a significant impact on investors' decisions, that is, the stock market has a phenomenon of “insufficient policy response” after the event.

Key words: Policy Effect; The Stock Market; Macro Policy; Overconfidence; Loss Aversion

一、引言

我國股市從1989年開始試點,發展至今,取得了諸多顯著成績。隨著中國經濟在近幾十年的騰飛,股市也愈發完善與成熟。然而,我國股票市場仍存在諸多問題,如:投資者過度投機、內幕交易、受政策因素影響較大。同時,政府的行政、政策行為的力量偏強,市場自身力量較弱,我國的股票市場包括股市投資者在內很大程度上受到了國家宏觀政策的影響,甚至股市投資者的諸多行為也是以宏觀政策為標桿,看風向行動。而投資者結構中,散戶投資者以不成熟投資者居多,機構投資操作和投資思維也偏向散戶化,價值投資理念不夠,市場非理性程度較大。衡量宏觀政策是否能夠得到認同、檢驗政策效果以及政策的有效實施必須將投資者心理狀態作為一個重要的衡量因素。投資者作為股票市場重要的主體之一,考慮和維護投資者心態,是宏觀政策深入人心、管理層執行能力提高的表現。結合當前我國市場經濟文化的水平,維護好股市投資者信心,還必須在推進市場化改革的同時,穩妥處理規范與監管、發展與穩定的關系。

二、文獻綜述

欲探討我國宏觀政策的出臺與我國股市投資者的反應,國內學者進行了大量有意義的探討與實證研究。縱觀國內研究情況,股市對政策的反應,在影響力度、作用機制和渠道、反應程度和效果等方面尚未得出一致性的結論。國內學者從不同的研究角度和研究主體入手,主要包括國家宏觀政策與股票價格、股市波動性、股市收益率與投資者情緒等多個角度的研究,如:鄒昊平、唐利民、袁國良(2000),[1]郭金龍、李文軍(2004),[2]張小宇、劉金全、劉慧悅(2013),[3]胡金焱(2002),[4]張新紅、葉誠略(2012)。[5]

研究投資者對宏觀政策的反應行為,從投資者的角度可將宏觀政策視為一種信息流,從傳統金融學的理性預期假說與有效市場理論入手。理性預期又稱合理預期,最初由美國經濟學家J.F.穆思提出,可理解為理性投資者盡可能的利用已知信息做出的預期是合理的,鮑羽(2011)[6]指出針對某個經濟現象進行預期的時候,作為理性人,能夠最大限度利用已知信息進行判斷、分析和決策乃至行動,因此,總的來說,人們作出的預期應是準確的。有效市場的概念在20世紀初被提出,美國金融學家Fama(1970)[7]在此基礎上進行深化并提出“有效市場假說”,對于該假說,可以通俗的理解為:投資者獲得的信息能夠充分的反應在價格之中時,此類市場就是有效市場。我們從其假設條件來看,條件在多數情況下與現實相悖,比如人們并非總是風險厭惡。尤其在中國,許多國內學者針對國內證券市場的特性進行了分析李靈燕、石高宏等,(2010)[8]宿玉海、邢起超,(2007)[9]董志勇、康占平,(2006),[10]發現市場的失效尤其明顯。

無論是有效市場假說還是理性預期理論,這類稱之為傳統的金融理論,都要求經濟行為主體具備理性人的特征。僅僅從這一角度出發就受到了市場和學術上諸多的質疑,大量的研究表明,人的行為并非完全理性,有許多因素會導致人們只具備“有限理性”,這也正是行為金融學區別于傳統金融學最本質的特征。

損失厭惡被稱為“行為經濟學預期理論”的核心理念,又可以稱之為損失規避,Kahneman和Tversky(1979)[11] 發現當面對損失時,人們則顯得更加敏感且極易立馬做出相應的改變來規避或者減少損失,并且資產的損失會相比收益對投資者造成的反應更為明顯。損失厭惡作為一種心理偏差被廣泛的利用,以研究股票市場上的各種異常現象,如:處置效應、動量效應、反轉效應和股權溢價之謎等。過度自信理論作為行為金融學的一個分支,它由認知心理學首先提出。在認知心理學領域,大量相關文獻指出,人是過度自信的,總是對自身掌握的知識和消息的準確性系統的高估,甚至低估其他有用信息。因此,過度自信的投資者在市場中大多喜歡頻繁交易,而此類行為在股票市場上往往是投資者過度反應和頻繁交易的反映,而此類現象可以通過換手率、成交量的變動來考察,甚至構造一些綜合代理性指標。國外學者Odean(1998)系統地研究了過度自信對金融市場的交易量、波動性以及市場質量等的影響。Daniel、HirShleifer和Subrahmanyam(1998)[2] 則通過構建一個靜態和動態模型(DSH模型)來對股票市場上的動量和反轉效應做出理論解釋。

在國家宏觀政策與股市的關系上,大多數研究集中于探討與股市的關系,包括股市波動性、收益率等方面,主要是利用上證綜指、收益率變化情況等,很少有學者能夠聚焦到股市中投資者行為上來,因此,探討國家宏觀政策與股市中的交易行為是很有必要且有意義的,能夠更為具體地看到股市主體——投資者對我國宏觀政策的應對機制和反應程度,并考察政策是否具有政策效應,是否穩妥處理規范與監管、發展與穩定的關系,管理層是否準確有效的把握了執法和扶持的關系。

三、概念界定與研究設計

(一)概念界定

1.宏觀政策的概念及其分類

政策的概念相對寬泛,包括政治、軍事、外交、文化和經濟等涉及各個領域的政策。郭曉慧(2007)[13]在探討股市政策效應是將政策的概念予以泛化,官方發布的有關股市的言論也視為政策效應研究中的政策來對待。宏觀政策是政府從宏觀層面調節經濟的一個重要的渠道。狹義的宏觀政策,主要將其看成宏觀經濟政策來理解,政府的宏觀調控主要表現為國家利用經濟政策、經濟法規以計劃和進行必要的行政管理,其目的是實現宏觀經濟的保持穩定、持續而協調的增長。

由于研究探討的是基于股市,因此,主要探討宏觀經濟政策。規范的宏觀經濟政策的概念在經濟學中很少出現,而我國社會主義市場經濟體制是從計劃轉向市場的探索中得來,資金的融通和市場監管的機構和部門也是在此過程逐步建立和完善的,因此,在這樣的經濟環境下,形成了具有中國特色的宏觀經濟政策。研究主要是涉及股市發展的各項政策。探討股市的政策效率,勢必將我國經濟這一大的環境考慮進去,而非僅僅是貨幣政策,基于以上目的,將探討我國宏觀經濟對股市的影響,包括政府從經濟層面出發而做出的重大經濟政策和貨幣政策,以及與股市的直接監管機構所制定的股市政策。

2.政策效應的概念及分類

政策的頒布對不同市場都或多或少有不同程度的影響,可稱之為政策效應。從已有文獻研究來看,不同的學者針對不同的市場都得出大體一致的看法,即政策效應在我國諸多市場普遍存在,如:貨幣市場政策效應、股票市場政策效應等。胡金焱(2002)[4]將政策效應的表現形式劃分成:無政策效應、政策反應不足、政策反應過度、政策反應充分四大類。其中,無政策效應是指政府頒布的政策對股市并無影響(事件當日及其前后均無波動);政策反應不足是指在政策頒布日及其頒布之前股票市場就存在反應,在事件之后仍然延續著相同的趨勢,這種現象可稱之為延遲效應;政策反應過度是指在政策頒布日及其之前的一段交易日內股市都存在過度的反應,并且在事件日之后股市卻出現相反的波動趨勢;政策反應充分即政策頒布當日,股市迅速、及時地做出相應的上升或者下降的反應,但在事件日后卻能恢復成正常波動狀態(彭楓,2008)。[14]

(二)研究設計

1.政策事件的選取

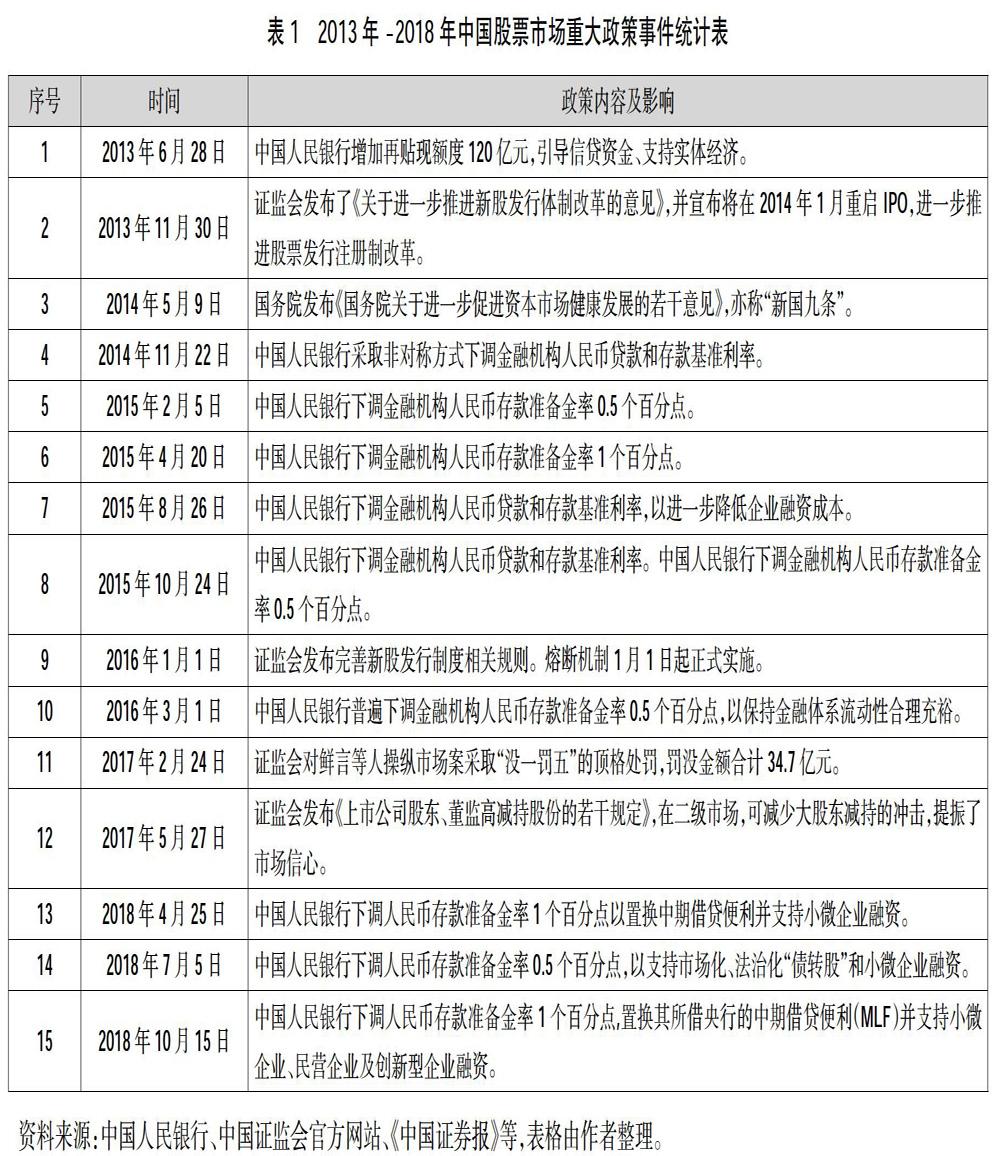

對于股市影響因素,主要選取2013年1月1日—2018年12月31日期間發生的重大政策性事件,如果某一時間段內出臺了一系列相關政策,則選擇其中對股市影響度最強烈的一條。重大政策性事件主要從中央銀行官方網站以及中國證監會官方網站、《中國證券報》《上海證券報》等收集整理并加以篩選,其選取標準是樣本政策應是對股市具有直接或者間接的影響,并且在理論上會對整個股市造成沖擊。最終確定15次具有代表性的重大事件,其中包括12次利好和3次利空事件,如表1所示。本研究數據處理使用Excel軟件和Eviews10.0版本計量軟件。

2.數據來源

現選取上證綜合指數作為研究對象, 選取2013年1月1日—2018年12月31日的相關交易日的每日成交量和換手率,其數值來自于證監會官方網站。通過Excel軟件對原始數據進行相應處理,構建代理變量,以展開實證研究。上證綜合指數成立時間比深圳綜指早,并且所含權重股數較多,能夠準確地反映我國股市的整體情況。

四、中國股市政策效率及投資者行為的實證研究

由于歷史因素和我國社會體制機制因素,我國股市在政府的推動下成長起來,在發展的同時,政府運用一系列法律、經濟等手段調節和維持股票市場的良好運行,不僅從宏觀層面積極引導,還從微觀層面進行干預,以致我國投資者的投資決策在很大程度上受到宏觀政策的影響。因此,現針對股市變量對股市政策效率與投資者行為進行實證研究,并結合結論進行解釋。

(一)事件研究法介紹

事件研究法是由 James Dolley通過研究美國股市在1921-1931年期間多個股票分拆事件對股價異常波動的影響時采用的,此后,事件研究法被廣泛用于股票市場,其研究思路以某一政策或者行為作為事件,運用股票市場的數據資料來測定某一特定時間對上市公司或整個股票市場的影響。

在股票市場,可以利用事件研究法分析不同事件對股市及其投資者造成的影響和沖擊,主要利用容易獲得的股市變量構建代理指標,比如通過計算股市的異常收益率和累計異常收益率,以及投資者行為、情緒代理變量等,進而檢驗股市應對事件時的反應。在已有研究中,魏玉根(2001)、[15]胡金焱(2003)[16] 都通過構建股市異常收益率以及累計異常收益率,進而通過觀察其變化情況,探討政策與股市之間的相互作用機制,若政策事件對股市造成沖擊,那么股市相關變量會出現相應的趨勢變動,若沒有,股市則在一定區間保持合理波動。

(二)事件研究法檢驗過程

事件研究法的結構并不統一,根據已有的相關研究,在探討股市對政策事件的反應上大致分為六大步驟——定義事件、確定事件期及估計期、估計正常收益率、計算異常收益率、進行檢驗、分析與解釋。

1.確定事件

研究股市政策效率,所確定的事件為宏觀政策事件,包括宏觀經濟政策以及與股市有關的政策,但政策所涉及股市的繁多,因此,現對2013年1月1日-2018年12月31日所發生的重大貨幣政策、財稅政策以及代表性的股市政策進行相關分析。

2.確定估計期和事件期

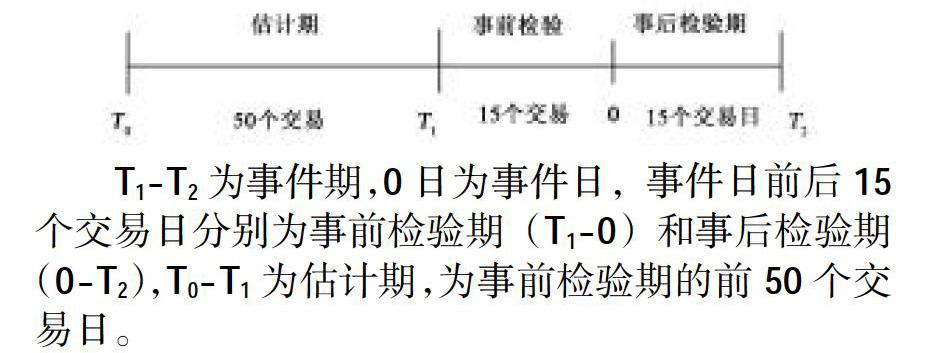

以宏觀政策發布日作為事件日(若事件日當天為非交易日,則以宏觀政策發布日后的下一個交易日為“事件日”),并隨之確定“估計期”和“事件期”。

事件期分為事前檢驗期和事后檢驗期,確定事件期時應該充分考慮到一個離散的政策事件對股市的短期沖擊,并以此建立合適的檢驗期。鑒于已有學者的研究沒有定論,也并不存在相應的理論基礎,綜合考慮,將事前和事后檢驗期各設定為15個交易日。因此,可設定本研究的估計期、事件期(分為事前檢驗期和事后檢驗期)。

(三)實證過程及結論

結合政策發布前后股市累計異常成交量變動率和累計交易頻率,利用事件研究法進行分析,所有結果均通過Eviews10.0和Excel處理得到。見表2、圖1、圖2。

由表2 、圖1、圖2可以分析得出:

第一,股市對宏觀政策存在明顯反應。 在利好政策下,累計異常成交量變動率在事件日就有明顯的上升,在事前第3日就已有明顯上升,在事后也存在明顯的上升趨勢,表明宏觀政策的確對股市存在影響。在利空政策下,累計異常成交量變動在事后第3日存在明顯下跌,且在第5日后也存在明顯的下降趨勢,在事前雖無明顯的下降走勢,但呈現波浪型的不確定的市場情緒。以上表明政策發布當日以及前后交易日,累計異常成交量變動率呈現出一定的趨勢性走勢,而不是隨機波動或者在某一確定值上下波動,表明宏觀政策對股市作用明顯。

第二,從事件日及事前事后表現來看,股市對宏觀政策存在一定的反應不足、過度反應和提前反應現象。與利好政策相比,市場對利好政策的反應不足的現象更為明顯,雖在事件當日股市具有明顯反應,但在事后第3日、第6日存在下降,不過在其后仍有明顯的上升趨勢。在利空政策下,股市反應更為明顯,在事后第3日異常成交量變動下跌幅度較大,表明投資者對利空政策存在過度反應。

無論是利好還是利空政策的影響下,市場都存在一定的提前反應現象,即在事件日之前都已存在相應的上升或者下降趨勢。這表明,股市市場對政策的發布作出了提前反應,說明存在內幕消息和信息交易的可能,或者投資者能夠準確的預期到股市政策出臺。根據已有研究來看,諸多學者探討了政策發布前的股市收益異常波動的原因,大多歸結為信息泄露和內幕交易以及一個重要的原因——投資者預期。結合過度自信理論,提出股市對政策事件的事前反應的另一重要原因,即由于投資者存在過度自信的心理,將自己所掌握的信息賦予較大的權重,并且做出相應的行動,因此,在事前就采取相應的措施和策略,以規避風險、獲得收益。進一步講,在利好政策下股市的事前反應較之與利空政策則更為明顯。

從表3、圖3和圖4可以得出,股市對宏觀政策事件在事件發布日及事前反應明顯,而在事后存在明顯反應不足的現象。即在利好政策下,累計異常交易頻率在事件當日有所上升,表明投資者對政策事件的發布做出反應,但在事件日后卻存在下降的趨勢, 表明股市存在明顯的政策反應不足,此時,股市可能受到其他事件因素的沖擊,或市場情緒等不確定性影響。利空政策下,股市在事前幾日和事后累計異常交易頻率都存在明顯的下降趨勢,在事件當日沒有顯著的波動,而是在事后第3日存在明顯下降,同樣表明股票市場對宏觀政策事件存在明顯的反應不足。

就事前反應而言,利空政策下的事前反應較之利好政策更為明顯,表明投資者對利空政策的反應敏感程度強于利好政策,也一定程度上反應了投資者心理上的“趨避現象” 或者損失厭惡(Kahneman、Tversky,1979)。[11]區別于過度自信理論,損失厭惡則進一步表明投資者顯著的心理特征。由于投資者過度自信,對當前自身所掌握的信息賦予較大權重,系統性高估自身所擁有的信息的準確性,當為利空消息時,由于存在著損失厭惡的心理,投資者會在事前反應得更為明顯。因此,此類行為金融現象在利空政策下的股市累計異常交易頻率中表現顯著。

五、結論與政策建議

經過實證檢驗,基于不同的宏觀經濟政策,從投資者異常成交量變動率和異常交易頻率的角度來分析投資者決策和交易行為的變動,得出以下結論:一是政策事件對投資者的成交量、交易頻率都有顯著影響,即我國股市具有明顯的政策效率。宏觀政策事件直接影響到了投資者交易頻率和出入市意愿。二是我國股票市場中,投資者存在過度自信和損失規避心理。無論從累計異常交易頻率還是累計異常成交量變動率來看,利空利好政策下作用的股市均存在一定程度的事前反應,并且從累計異常交易頻率來看,利空政策下的事前反應行為更為強烈。根據已有研究表明,投資者預期是造成政策發布前股市異常波動的一個重要原因,在本研究中則進一步指出,政策事件頒布前,由于投資者的過度自信,對自身所掌握的信息系統性的高估,造成股市存在異常波動,當面對宏觀利空消息時,由于存在損失厭惡的心理偏差,投資者則會在事前反應得更為明顯。三是我國股票市場存在一定的政策反應不足的現象。當國家宏觀政策頒布時,股市不僅在政策事件當日就做出了相應的反應,甚至在政策頒布之前就出現相應波動,在政策發布后也仍然持續著政策事件造成的相應的沖擊。從累計異常成交量變動率來看,利好利空政策下都存在一定的反應不足現象,但利空政策下的股市反應不足現象則更為明顯,從累計異常交易頻率來看,利空政策下的股市反應不足現象同樣較之利好政策來講更為明顯。