小生靈,妙設計

【挪威】安妮·斯韋德魯普-蒂格松

【內容簡介】

就數量而言,地球上的每個人,都對應著2億只昆蟲。昆蟲的構造與人類大不一樣:骨骼長在身體外,耳朵長在膝蓋上,眼睛長在屁股上,舌頭長在腳底下。即使腦子只有芝麻大,也能識別面孔,雄性和雌性會為了遺傳展開激烈的裝備競賽。昆蟲為了生存還使出了各種古怪甚至殘忍的詭計,而它們與植物的相互依存關系也比我們想象中更有趣。

對人類來說,昆蟲是幫手,是伙伴,還是良師。它們能將枯萎的樹木和死去的動物變成肥沃的土壤。它們為花授粉,也是其他動物的食物。它們給人類提供豐富的產品,也為醫藥、建筑、軍事等領域貢獻創意和靈感。它們是驅動我們這個星球運轉的引擎。

1

那么,這些與我們生活在同一個星球上的小生靈,它們又是如何“組裝”起來的呢?

六足,四翅,二觸角

到底什么才算昆蟲?如果你對此有任何疑問,一條很好的經驗法則就是從數腿開始。因為大多數昆蟲都有六條腿,全都長在它們身體的中段。

下一步是查看這只蟲子有沒有翅。它們同樣長在中段。大多數昆蟲擁有兩對翅:前翅和后翅。

現在,你已經間接地抓住了昆蟲的一項關鍵特征:它們的身體是分成三部分的。作為節肢動物門眾多代表中的一員,昆蟲由許多體節構成。就昆蟲而言,這些體節融合為三個十分清晰、分界明顯的區段:頭、胸和腹。

前面的部分——頭部,和人類不無相似之處:它既有嘴,又有最重要的感覺器官——眼睛和觸角。昆蟲絕不會有多于兩根觸角,而它們的眼睛卻在數量和類型上大有不同。要知道,昆蟲的眼睛不一定只長在頭上。有一種鳳蝶的眼睛長在陽莖上!這能夠幫助雄性在交配時處于正確的位置。而這種鳳蝶的雌蟲的屁股后面也長著眼睛,用來檢查自己是否把卵產在了正確的位置。

如果說頭部是昆蟲的感覺中樞,那么中間部分——胸部——就是運動中樞。這個區段由驅動翅和足所需的肌肉主宰。值得注意的是,與其他所有能夠飛行或者滑翔的生物——鳥、蝙蝠、鼯鼠、飛魚——不同,昆蟲的翅不是特化的胳膊或腿,而是獨立的動力裝置,作為足的功能的補充。

腹部通常是最肥碩的一段,它負責繁殖,同時還包含著昆蟲大部分的消化系統。代謝廢物由身體后端排出——通常如此。微小的癭蜂幼蟲的整個幼蟲階段都是在植物圍繞它們所構建的全封閉結構中生活的,因此受到了極為細致的呵護。它們知道污染自己的巢穴是不對的,但由于被困在一個沒有廁所的單間公寓里,那就別無選擇,只能憋著。只有到幼蟲階段結束的那一刻,腸道和腸道的開口才被連接在一起。

生活在無脊椎動物的世界里

昆蟲是無脊椎動物——換言之,就是沒有脊椎、骨架或者骨骼的動物。事實上,它們的骨骼長在外面:一副輕而堅硬的外骨骼保護著柔軟的內部,使之免受撞擊等外部壓力。其身體最外層包裹在一層蠟質當中,提供的保護可以對抗每只昆蟲最大的恐懼:脫水。盡管體形很小,昆蟲的表面積比起自己微小的體積來說卻很大——這意味著它們因蒸發而失去寶貴水分子的危險性很高,而蠟質層是保住每個水分子的關鍵。

構成骨骼的物質也能保護昆蟲的翅和足。它們的足由強壯有力的中空管組成,有許多關節幫助它們跑、跳以及進行其他有意思的活動。

但是骨骼長在外面也有幾個缺點。但是昆蟲有一個解決辦法:在舊鎧甲下面,長出一副新鎧甲,新鎧甲最開始是很柔軟的。僵硬的舊鎧甲裂開,昆蟲就像我們抖落一件舊襯衫一樣,悠閑地從自己的舊外皮中跳出來。現在,昆蟲的關鍵任務是讓自己真正地膨脹起來,讓這副柔軟的新鎧甲在變干變硬之前盡量增大。因為新的外骨骼一旦完成了硬化,昆蟲的成長潛力就變不了了,只能等到下一次蛻皮才能為新的機會鋪平道路。

變形的時刻

昆蟲有兩種變形方式:一種是經過一系列的蛻皮過程逐漸變化,另一種是在從幼蟲到成蟲的發育過程中突然發生變化。這兩種變形叫作變態發育。

第一種類型,如蜻蜓、蝗蟲、蟑螂和蝽類,在生長過程中逐漸改變外形。這有點像我們人類,區別在于我們不必為了茁壯成長而蛻掉整個皮膚。這些昆蟲的童年階段被稱為若蟲期。若蟲成長,蛻掉幾次外骨骼(具體蛻多少次因物種而異,但通常是三到八次),變得越來越像成蟲的外形。接著,若蟲終于進行了最后一次蛻皮,它們從用舊了的幼期外皮中爬出來,裝配上了運轉正常的翅和性器官:看!它變成成蟲啦!

其他的昆蟲會進行完全變態發育——從幼年到成年的一次魔幻般的外形變化。對昆蟲來說,變態發育是由激素推動的,標志著從幼蟲到成蟲的轉變。首先,卵孵化成一只與它最終將變成的生物毫無相似之處的幼蟲。這只幼蟲常常看起來像一只蒼白黯淡的長方形口袋,一端長著嘴,另一端長著肛門。幼蟲會蛻幾次皮,每次蛻皮之后都長得更大,但除此之外,看起來幾乎沒有什么變化。

見證奇跡的時刻是蛹期——一個靜息的時期,昆蟲在此時經歷著從默默無聞的“袋狀生物”到復雜得不可思議、精致到無與倫比的成年個體的奇跡般的變化。在蛹殼內,整個昆蟲都在重建,就像一個樂高模型,它的積木塊被拆解開,然后重新拼裝成一種完全不同的形狀。最后,蛹會裂開,里面爬出“一只美麗的蝴蝶”。完全變態是明智的,而且毫無疑問是最成功的變形。這個星球上大多數——高達85%——的昆蟲物種采用的是這種完全變態的發育方式,其中包括占主宰地位的昆蟲類群,比如甲蟲、蜂類、蝴蝶和蛾子、蠅類和蚊子。

這種發育方式最妙不可言的一點是昆蟲的幼體和成體能夠利用兩種截然不同的食譜和生境,在生命的各個階段專注于自己的核心使命。不會飛的幼蟲專注于儲存能量,可以說是個進食機器。而在蛹期,所有積累下來的能量都被分解,重新組合成一個全新的生命體:一個致力于繁殖的飛行生物。

2

昆蟲幼蟲與成蟲之間的關聯在古埃及時代就已經為人所知,但人們并不理解發生了什么。有人認為幼蟲是一個走失的胎兒,最終恢復了理智,爬回了它的卵里——以蛹的形式——為了最后的誕生。其他人則宣稱這是兩個完全不同的個體,第一個死了,以一種新形態復活。

直到17世紀,荷蘭生物學家揚·斯瓦默丹依靠新發明顯微鏡,證明了幼蟲和成蟲從始至終都是同一個個體。即使是現在,專家們仍在繼續討論變態發育過程的準確細節。幸運的是,世界上仍然留有一些謎團。

用吸管呼吸

昆蟲沒有肺,不會像我們這樣呼吸,而是用身體兩側的孔來呼吸。這些孔像吸管一樣,從昆蟲的身體表面延伸到內部,一路分叉。空氣填滿這些管道,氧氣經由吸管進入身體的細胞。這意味著昆蟲不需要用血液來把氧氣輸送到身體的各個角落。然而,它們仍然需要某種血液——叫作血淋巴——來將營養和激素運輸到細胞里,并為細胞清除廢物。既然昆蟲的血液不輸送氧氣,那么昆蟲就不需要那些讓我們哺乳動物的血呈現紅色的含鐵物質了。因此,昆蟲的血是無色、黃色或綠色的。

昆蟲甚至沒有靜脈和動脈,相反,昆蟲的血液在身體的器官之間自由流動,向下流入足,向外流入翅。為了保證血液循環,某種心臟之類的東西是存在的:背部的一條長長的肌肉管道,其前端和側面有開口。肌肉的收縮將血液從后向前擠壓,送往頭部和腦。

昆蟲的感官印象是在腦中進行處理的。對它們來說,如果要尋找食物、躲避天敵、搜尋配偶,那么從周圍接收氣味、聲音和視覺形式的信號是極為重要的。盡管昆蟲與我們人類有著相同的基本感官——它們能感覺光、聲音和氣味,還能品嘗味道和觸摸——它們的大多數感覺器官卻是以一種完全不同的方式構建的。

昆蟲的芳香語言

對很多昆蟲來說,嗅覺是很重要的,但與我們不同的是,它們沒有鼻子,因而是用觸角嗅出大部分氣味的。有些昆蟲,包括特定種類的雄性蛾子,擁有大型羽毛狀觸角,能夠捕捉到幾公里外的雌性的氣味,即使濃度極低。

昆蟲通過氣味進行交流的方式有很多。氣味分子使得它們可以向彼此發送各種各樣的信息,從“寂寞女子誠邀帥氣小伙共度良宵”這樣的征婚廣告,到螞蟻餐廳的推薦:“沿著這條氣味小路走下去,就能在廚房臺面上找到一攤美味的果醬。”

我們會忽略大多數的昆蟲氣味,因為我們根本聞不到。但當你在夏末的一天,漫步于挪威南部滕斯貝格城鎮那些古樹的樹蔭下時,可能會有幸聞到極為悅人的桃子芳香:那是隱士臭斑金龜在鄰近的一棵樹上向女朋友求愛呢。

這種氣味對于笨重、行動遲緩、很少飛行,或者就算飛也飛不遠的隱士臭斑金龜非常有用。它生活在中空的古樹里,幼蟲在那里啃食著朽木的碎屑,是個真正的御宅族:瑞典的一項研究表明,多數隱士臭斑金龜的成蟲仍然生活在自己出生的那棵樹里。對旅行缺乏興趣讓尋找新的空心樹并遷入其中這件事變得很復雜,而如今,在集中開墾的森林和耕地中,中空的老樹很不常見這一事實也讓情況難以好轉。在挪威,它被視為極度瀕危物種,只能在一個地方找到:滕斯貝格的一個老教堂庭院里。或者準確點說,是兩個地方,因為最近,為了確保這個物種能夠存活下去,有些個體被搬到了附近的一小片橡樹林里。

花妖攝魂

花兒們意識到氣味對昆蟲很重要,或準確地說,是千百萬年的共同演化造成了最不可思議的相互聯系。世界上最大的花屬于大花草屬,分布在東南亞,靠麗蠅來傳粉。如果想讓麗蠅來造訪,你得用麗蠅的語言向它們吆喝。這就是為什么世界上最大的花聞起來像在炎熱的叢林中躺了幾天的動物死尸——一股腐肉的惡臭味,令你無法抗拒,如果你正好是一只麗蠅的話。

但你不必造訪叢林,就能找到一些會講昆蟲氣味之語的花。蒼蠅蘭是一個受保護的歐洲本土物種,在挪威和英國很稀有,但是在中歐分布廣泛。它開著怪異的褐藍色花朵,看起來就像某種泥蜂的雌性,而它美麗的外表又被輔以正確的氣味:這種花聞起來與正在尋找配偶的雌性泥蜂一模一樣。那么,一只心猿意馬的剛羽化的雄泥蜂要怎么做呢?它短暫的一生只被一種想法支配著啊。它著了這個把戲的道,試圖與花朵交配。事情進展不順利的時候,它就轉移到另一個它以為是雌蜂的東西那里,再試一次,但在那兒也不走運。它不知道的是,在這些注定要失敗的交配過程中,它沾上了一些黃色的構造物,它們看起來有點像“絨球頭飾”。這些黃色東西里包含著蒼蠅蘭的花粉,因此雄性泥蜂狂熱的調情為花的傳粉做出了貢獻。

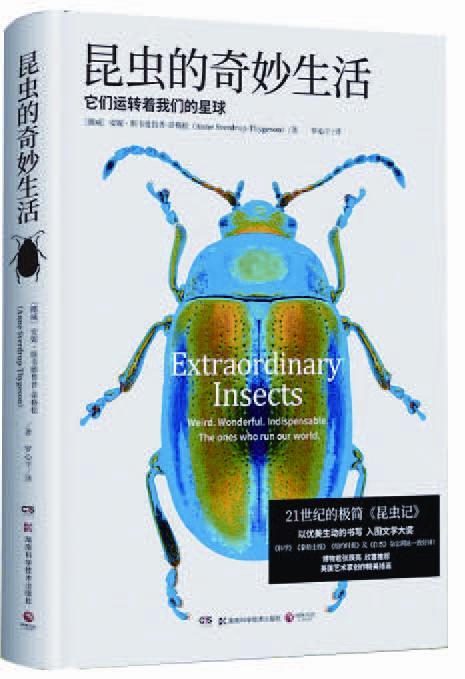

(摘自湖南科學技術出版社《昆蟲的奇妙生活》)

鏈接:

【作者簡介】

安妮·斯韋德魯普-蒂格松,挪威生命科學大學教授,挪威自然研究所(NINA)科學顧問。擁有保護生物學博士學位,重點研究昆蟲生態學,教授自然管理、森林生物多樣性等課程。熱衷科普的她運營著一個科學博客,也常常出現在科普電臺和電視節目中。她因為杰出的工作被NINA授予紀念獎章,還是第一位獲得邦內維獎的女科學家。《昆蟲的奇妙生活》一書出版后,被翻譯為20多種語言,并入圍挪威的文學大獎——伯瑞格文學獎。