不同種植密度與施肥量對夏玉米產量與經濟效益的影響

張向陽 魏鴻 何勝濤

摘 要 為了提升夏玉米的種植技術水平,發揮栽培技術的增產增收潛力,進行玉米不同密度、不同施肥量、不同施肥結構的產量和經濟效益研究。結果表明:密度4 500株/667 m2、等行距種植模式有顯著的增產增收效果,增產增收第1;密度4 000株/667 m2、寬窄行種植模式有明顯的增產增收效果,增產第3增收第2;密度5 000株/667 m2、寬窄行種植模式有增產效果,但增收不明顯;密度6 000株/667 m2、寬窄行種植模式增產不增收。合理密植是玉米增產增收的重要途徑;優化施肥結構,增施肥料是提高玉米單產的關鍵措施。

關鍵詞 夏玉米;密度;施肥量;施肥結構;產量效益

中圖分類號:S513 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.27.071

1 材料與方法

1.1 試驗田基本情況

試驗田面積1 333.4 m2,2018年6月該試驗設在銅川市耀州區孫塬鎮孝西村。前茬為冬小麥,667 m2產量為550 kg。小麥收獲后基礎地力:堿解氮54 mg·kg-1、速效磷21.4 mg·kg-1、速效鉀118 mg·kg-1、有機質14.3 g·kg-1。

1.2 試驗材料

1)玉米種子:鄭單958。2)化肥:46%尿素(市場價格100元/50 kg),12%過磷酸鈣(市場價格30元/50 kg),50%硫酸鉀(市場價格170元/50 kg),98%多肽顆粒鋅(200 g/包,7元/包)。(1 kg純氮等于2.17 kg 46%尿素,1 kg五氧化二磷等于8.3 kg 12%過磷酸鈣,1 kg氧化鉀等于2.0 kg 50%硫酸鉀)

1.3 試驗設計

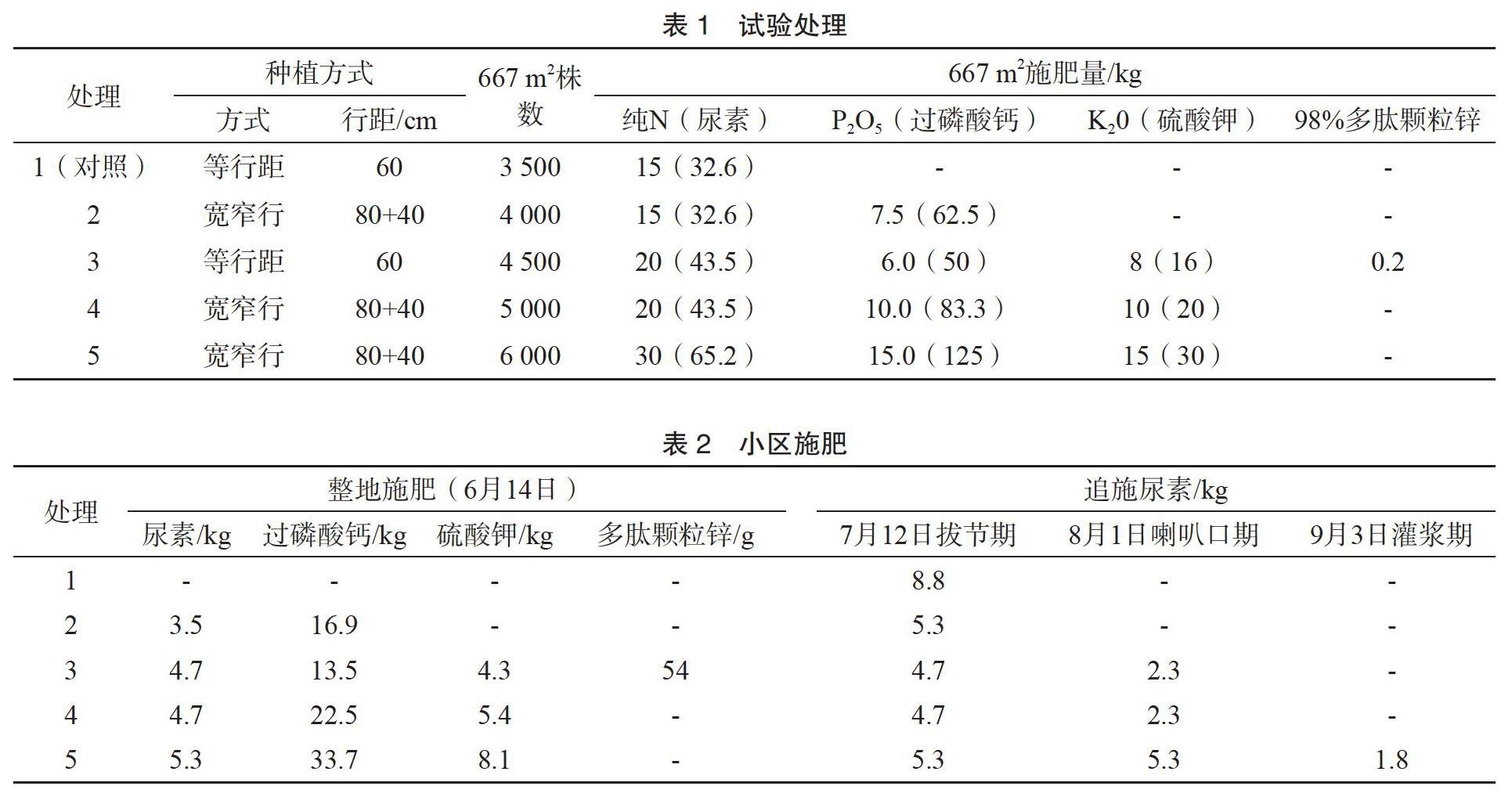

試驗共設5個處理,見表1。試驗在一塊地完成,共5個處理,每個處理寬6 m、長30 m,小區面積180 m2,小區播種10行,平均行距60 cm,小區按順序排列,以處理1作為對照。小區具體施肥時間見表2。

2 結果與分析

2.1 產量結果

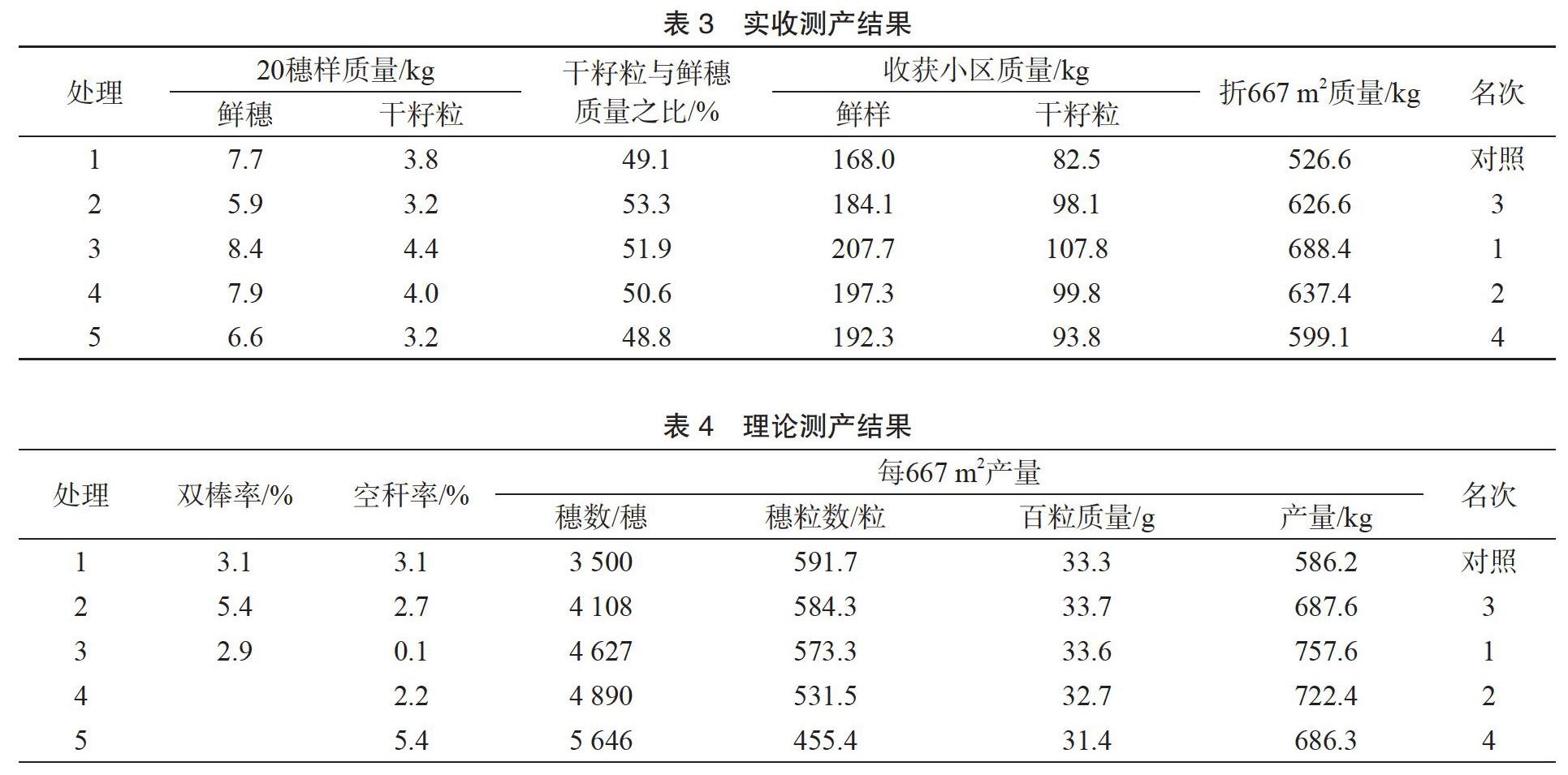

實收測產結果(取掉小區兩邊4行,收取小區中間6行的全部果穗)見表3,理論測產結果見表4。

2.2 產量效應分析

1)從每667 m2實收結果看:對照產量526.6 kg;處理2較對照增產100 kg,增產第3;處理3較對照增產161.8 kg,增產第1;處理4較對照增產110.8 kg,增產第2;處理5較對照增產72.5 kg,增產第4。2)從每667 m2理論測產看:對照產量586.2 kg;處理2 較對照增產101.4 kg;處理3 較對照增產171.4 kg;處理4 較對照增產136.2 kg;處理5 較對照增產100.1 kg。兩種測產方法,產量名次順序一致。

2.3 經濟效益分析

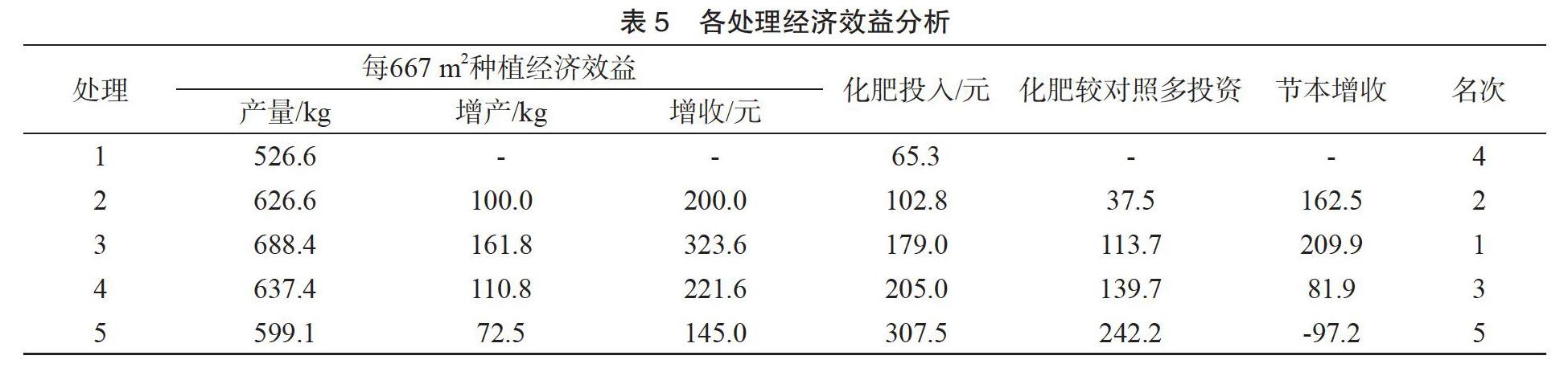

以2018年6月當地化肥價格計算,氮4.35元/kg、磷5.0元/kg、鉀6.8元/kg、98%多肽顆粒鋅35元/kg,玉米2.0元/kg。種子、人工暫且不計。經濟效益見表5。

鄭單958品種在處理3(每667 m2種植4 500株,每667 m2施肥量N、P、K、Zn分別為20 kg、6 kg、8 kg和0.2 kg)條件下,有顯著的增產增收效果,每667 m2比對照增產161.8 kg、增收209.9元,增產增收第1;在處理2(每667 m2種植4 000株,每667 m2施肥量N、P分別為15 kg和7.5 kg)條件下,有明顯的增產增收效果,每667 m2比對照增產100 kg、增收162.5元,增產增收第2;在處理4(每667 m2種植5 000株,每667 m2施肥量N、P、K分別為20 kg、10 kg和10 kg)條件下,每667 m2增產110.8 kg、增收81.9元,有增產效果,但增收不明顯;處理5(每667 m2種植6 000株)較對照增產,但增收為負值。

3 結論

選擇耐密品種,合理密植是玉米增產、增收的重要途徑;優化施肥結構,增施肥料是玉米提高單產的關鍵措施。對鄭單958耐密品種,首先推薦密度4 500株/667 m2,N、P、K分別為20 kg/667 m2、6 kg/667 m2和8 kg/667 m2,60 cm等行距種植模式,雖然化肥投入較多,但是增產增收最多;其次推薦密度4 000株/667 m2,N、P分別為15 kg/667 m2和7.5 kg/667 m2,(80 cm+40 cm)寬窄行種植模式,雖然增產較少,但是化肥施用少,對土壤和地下水污染小。

(責任編輯:趙中正)