動態心電圖在心絞痛型冠心病診斷中的價值分析

薛燕回

(江蘇省榮軍醫院,江蘇無錫 214035)

心絞痛為心肌暫時性缺血所引起的突發的胸骨后或心前區壓榨性疼痛,常牽涉到左上肢,可持續數分鐘。臨床中診斷心絞痛冠心病的常見方式為動態心電圖與常規心電圖。常規心電圖檢查因持續時間短暫,容易導致漏診,延誤治療時機,甚至誘發猝死。而24小時動態心電圖對心絞痛的診斷陽性率較高,其通過動態心電圖評價ST段的變化從而發現心肌缺血,對于判斷冠心病心絞痛患者有無心肌缺血以及輕重程度有獨到之處[1-2]。?目前動態心電圖因為能長時間監測和記錄心電變化,所獲得的信息量更大[3],已成為臨床無創性檢查心血管疾病的重要電子儀器[4-5],但是仍有部分二級醫院因為條件限制及患者經濟能力,沒有廣泛的推廣應用。本研究選取80例患者用兩種診斷技術進行檢測,對比分析兩者的臨床應用價值,為動態心電圖在臨床上的推廣提供進一步的依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016年6月至12月江蘇省榮軍醫院收治的80例心絞痛冠心病患者為研究對象,根據檢查方法的不同分為觀察組和對照組,每組40例,觀察組行動態心電圖檢查,對照組行常規心電圖檢查。觀察組男性22例,女性18例;年齡50~88歲,平均年齡(76.2±7.6)歲。對照組男性22例,女性18例;年齡?47~90歲,平均年齡(75.6±8.9)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。

納入標準:所有患者均符合冠心病心絞痛主要證型的辨證診斷標準[6];并根據病史、體格檢查、ECG和其他檢查確診;患者臨床表現為胸悶、心悸、心絞痛等癥狀。排除標準:伴有其他臟器嚴重疾病的患者。

1.2 方法

檢查儀器為日本光電工業株式會社ECG-1350P型12導聯心電工作站,美國DMS公司DMS300-3A的24?h心電記錄盒。

動態心電技術采用24?h動態心電系統模擬V1、V3、V5導聯,記錄24?h心電信號,經計算機進行回放和分析。檢查前,囑受檢者或陪同者認真記錄生活日記,包括特殊癥狀和感覺,生活內容,活動情況及發生時間,分析過程中需與假性ST-T改變相鑒別,如體位改變,基線漂移,心率快時J點下移,肌電干擾等引起的ST-T異常均可影響ST-T分析的可靠性,要注意排除干擾因素。

常規心電技術:讓患者取平臥位、身體放松、消除緊張、不安、恐懼等情緒,紙速設置25?mm/s,增益設置10.0?mm/mv,標準為取得穩定清晰無干擾的圖像。

1.3 判定標準

冠心病常規檢查診斷標準:ST段水平型或下斜型下移超過0.05?mv,T波小于同一導聯R波的1/10[7]。動態心電ST段偏移的診斷標準:①ST段水平型或下斜型(J點后 80ms)≥ 1?mm,或 ST 段抬高≥ 2?mm,②持續時間≥ 1?min,③兩次發作間隔5min為陽性。

1.4 統計學分析

采用SPSS?20.0軟件進行統計學分析。計量資料采以()表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)],采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者檢測心肌缺血陽性檢出情況

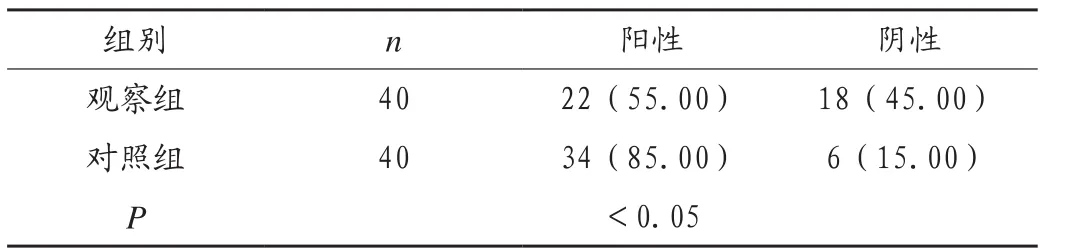

觀察組心肌缺血陽性檢出例數為34例(85.00%),明顯高于對照組22例(55.00%),差異有統計學意義(P < 0.05),見表 1。

表1 兩組患者檢測心肌缺血的情況分析[例(%)]

2.2 觀察組患者ST段偏移情況檢出情況

冠心病出現心肌缺血時,相應導聯出現ST段偏移。一過性ST段壓低,是心肌損傷電流所致,提示心內膜下心肌缺血;一過性ST段抬高,提示冠脈痙攣,臨床可表現為變異性心絞痛,常規心電圖因記錄時間短暫,不容易檢測到ST段的動態變化,僅對動態心電圖組展開檢查分析。動態心電圖組40例,有34例出現ST段偏移,其中ST段壓低28例,ST段抬高2例,ST段兼壓低和抬高4例。分析ST段偏移情況可有助于臨床鑒別心絞痛類型,判斷心肌供血情況,有效地指導臨床診療工作。

2.3 觀察組患者缺血性ST段改變檢出情況

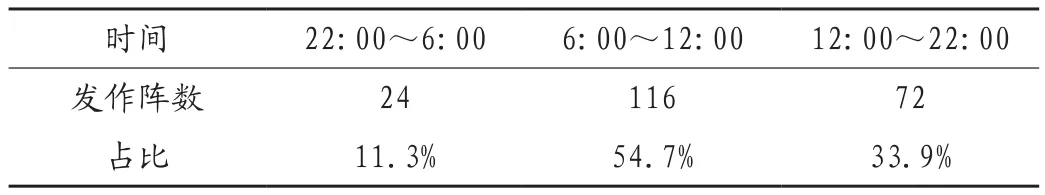

觀察組40例共計檢出212次缺血性ST段改變,其中無癥狀心肌缺血148次,占69.81%,有癥狀心肌缺血64次,占30.19%。無癥狀心肌缺血多發生在休息及日常輕微活動時,少數發生在劇烈運動時;有癥狀心肌缺血多發生在白天,多見于精神緊張,情緒激動,體力勞動時,發作時ST段改變明顯,每次持續6~18?min,且心前區疼痛明顯,結合病人的生活日記和病史資料,有助于臨床心絞痛的診斷與分型。患者心肌缺血發作時間,見表2。

表2 觀察組患者心肌缺血發作時間段分布

3 討論

冠心病除會導致心肌缺血和心律失常外,還會導致出現各類炎癥和栓塞。特別是老年人常常伴有隱匿性冠心病,當出現心肌缺血時,往往沒有明確的臨床癥狀,嚴重者會導致心力衰竭和猝死,因此,提高診斷的陽性率尤為重要。

常規心電圖對于心臟疾病篩查是簡單有效的,但對于病變輕微或者一過性發作的患者,一次常規心電圖檢查結果往往是正常的,因為常規心電圖只能實現短時間內的記錄波形,但很多患者心電圖發生異常時并不是恰巧在檢查的時間段內,所以我們常常會說“捉不到”,容易出現漏診[8]。動態心電圖因能連續動態檢測和記錄24~48?h心電變化,檢測的心電信息量遠大于常規心電圖,除有利于各種心律失常的定性定量分析外,同時它對靜止或動態時心肌缺血的改變亦能及時準確的反應。尤其對一過性心絞痛ST-T改變的檢出,效果明顯優于普通心電圖,故其對冠心病的輔助診斷有較大價值。本研究發現,動態心電圖組心肌缺血陽性檢出率85.00%明顯高于常規心電圖組55.00%,常規心電圖組無法對患者病情變化展開持續性監測,而動態心電圖技術可以實現對機體心肌缺血情況的發作頻率、發作時間等信息的動態監測,從而能對患者的情況進行更好的評估,有效鑒別患者心絞痛臨床類型,有助于提高診斷的陽性率。其還可以根據其ST-T段變化形態、起止及持續時間、變化程度,結合患者臨床癥狀及與日常活動的關系來指導臨床治療。動態心電圖組中發現心肌缺血發作的第一高峰6:00~12:00,夜間至凌晨12:00~22:00發作最少,這一規律與文獻報道相符合[9]。22:00~6:00段發作頻繁,可能是由于晨起活動,交感神經張力增高,導致體內兒茶酚胺、皮質激素增加,血小板聚集,引起心肌氧耗量增加,冠狀動脈張力增高導致供血供氧減少所致[10-11]。

綜上所述,常規心電圖能簡單有效地篩查心臟疾患,但因記錄時間短暫,容易漏診,24?h動態心電圖能全面評估心肌缺血的發生時間、發作的持續時間、發作規律、發作頻率和嚴重程度,并且能對患者血流動力學的變化進行觀察分析,能反復多次進行檢查對比,結合患者的臨床表現,作出初步評定,評估篩選出有冠脈造影指征的患者,及時行冠脈造影術確診,使冠心病患者早期得到及時有效的診斷及治療,對于有效預防冠心病不良事件的發生,改善預后,有者無法取代的重大意義,對協助臨床診療有十分重要的價值,值得臨床廣泛應用和推廣。