肝臟硬度值及血清生化指標與非酒精性脂肪性肝炎的相關性分析

付懿銘, 紀 冬, 邵 清, 李忠斌, 王春艷, 陳松海, 陳國鳳

解放軍總醫院第五醫學中心 肝病醫學部, 北京 100039

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD) 與肥胖、2型糖尿病、血脂紊亂、代謝綜合征密切相關[1-3]。非酒精性脂肪性肝炎(NASH)作為 NAFLD 的一個階段,可進一步發展為肝纖維化、肝硬化、肝細胞癌,明顯增加肝病相關病死率[4-5]。雖然影像學檢查及肝穿刺活組織檢查均可支持NAFLD 的診斷,但肝穿刺活組織檢查目前仍被認為是診斷NAFLD 的金標準[6]。而影像學檢查雖然對肝脂肪變性超過30%的患者效果較好,但不能提供炎癥壞死及纖維化程度的信息[7]。本研究擬通過對NASH 患者臨床與病理特點進行分析,尋找判斷肝脂肪變、炎癥及纖維化程度有意義的臨床檢驗指標,為無創診斷NASH提供依據。

1 資料和方法

1.1 研究對象 回顧性分析2007年1月-2018年12月在本中心住院經肝活檢明確診斷為NASH的患者。納入標準:(1)符合非酒精性脂肪性肝病防治指南(2006版或2018更新版)中NASH診斷標準[2-3];(2)接受肝活檢檢查。排除標準:(1)合并其他類型肝病(如病毒性、自身免疫性、藥物性、酒精性肝病等);(2)植入起搏器、大量腹腔積液、右上腹有創口未愈者;(3)孕產婦。

1.2 肝臟硬度值(liver stiffness measurement, LSM) 檢測

肝活檢前3 d內進行,應用FibroScan(法國愛科森公司,FibroScan502)進行檢測,測量時患者取仰臥位,檢測部位為右腋前線至腋中線第7、8、9肋間,連續成功檢測10次。有效性判定:四分位間距小于中位數的30%,成功率(成功檢測的次數/總的檢測次數)≥60%。同時檢測肝臟脂肪衰減參數(controlled attenuation parameter, CAP)。

1.3 實驗室檢查及纖維化評分計算公式 血清學ALT、AST、ALP、GGT、TBil、TG、TC用貝克曼庫爾特AU5421全自動生化儀檢測,外周血PLT用希森美康XE5000檢測,APRI=AST/正常值上限×100/PLT,FIB-4=(年齡×AST)/(PLT×ALT0.5) 。

1.4 病理結果判讀 所有患者均采用超聲引導下肝穿刺活檢術,活檢時,獲得肝組織長度≥15 mm,采用超聲引導下肝穿刺活檢術取得肝組織。肝組織經 4% 中性甲醛液固定,石蠟包埋,進行連續切片,制成 4 μm 厚切片,進行HE 染色、Gordon-Sweet 法網狀纖維染色、Masson 三色染色以及免疫組化染色,由富有經驗的病理科醫生光鏡下觀察評估。參照NAFLD組織病理學診斷標準,肝細胞脂肪變判定標準:F1,5%~33%為輕度脂肪變;F2,33%~66%為中度脂肪變;F3,>66%為重度脂肪變。炎癥程度判定標準:G0,無炎癥;G1,腺泡3帶呈現少數氣球樣肝細胞,腺泡內散在個別點灶狀壞死;G2,腺泡3帶明顯氣球樣肝細胞,腺泡內點灶狀壞死增多,門管區輕-中度炎癥;G3,腺泡3帶廣泛的氣球樣肝細胞,腺泡內點灶狀壞死明顯,門管區輕-中度炎癥伴或門管區周圍炎癥。肝纖維化判定標準:S0期,無纖維化;S1期,肝腺泡3區輕中度竇周纖維化或門靜脈周圍纖維化;S2期,腺泡3區竇周纖維化合并門靜脈周圍纖維化;S3期,橋接纖維化;S4期,高度可疑或確診肝硬化[8-9]。

1.5 倫理學審查 本方案經解放軍總醫院第五醫學中心醫學倫理委員會批準(批號:2019024D)。所有患者均簽署肝活檢知情同意書。

2 結果

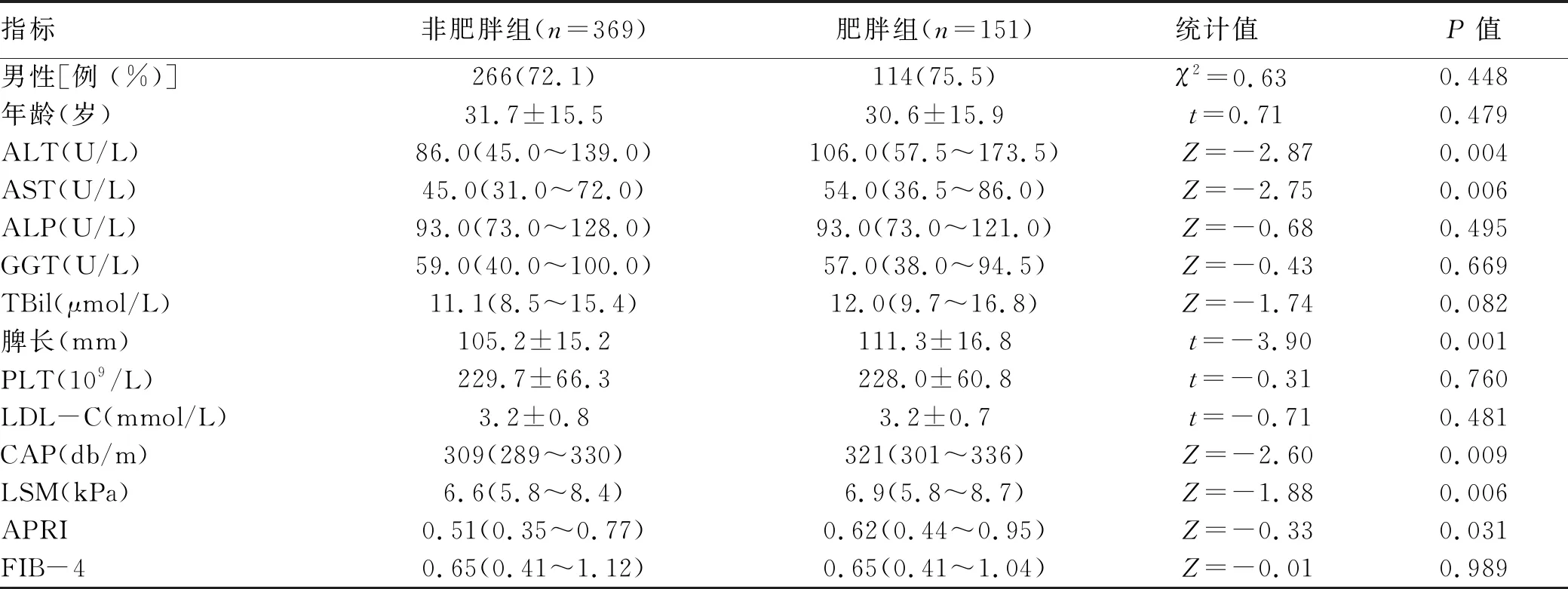

2.1 不同BMI分組患者臨床資料比較 所納入的520例患者均進行血清學指標檢測,494例進行了瞬時彈性成像檢測。其中男380例(73.1%)、女140例(26.9%),平均(31.4±15.6)歲,BMI(26.5±3.6)kg/m2;依據BMI分為2組,其中BMI<28.0 kg/m2者369例(非肥胖組);BMI≥28.0 kg/m2者151例(肥胖組)。結果顯示隨著BMI 水平升高,ALT、AST、CAP、脾長、LSM、APRI值逐漸升高,差異均有統計學意義(P值均<0.05);其他生化指標差異均無統計學意義(P值均>0.05) (表1)。

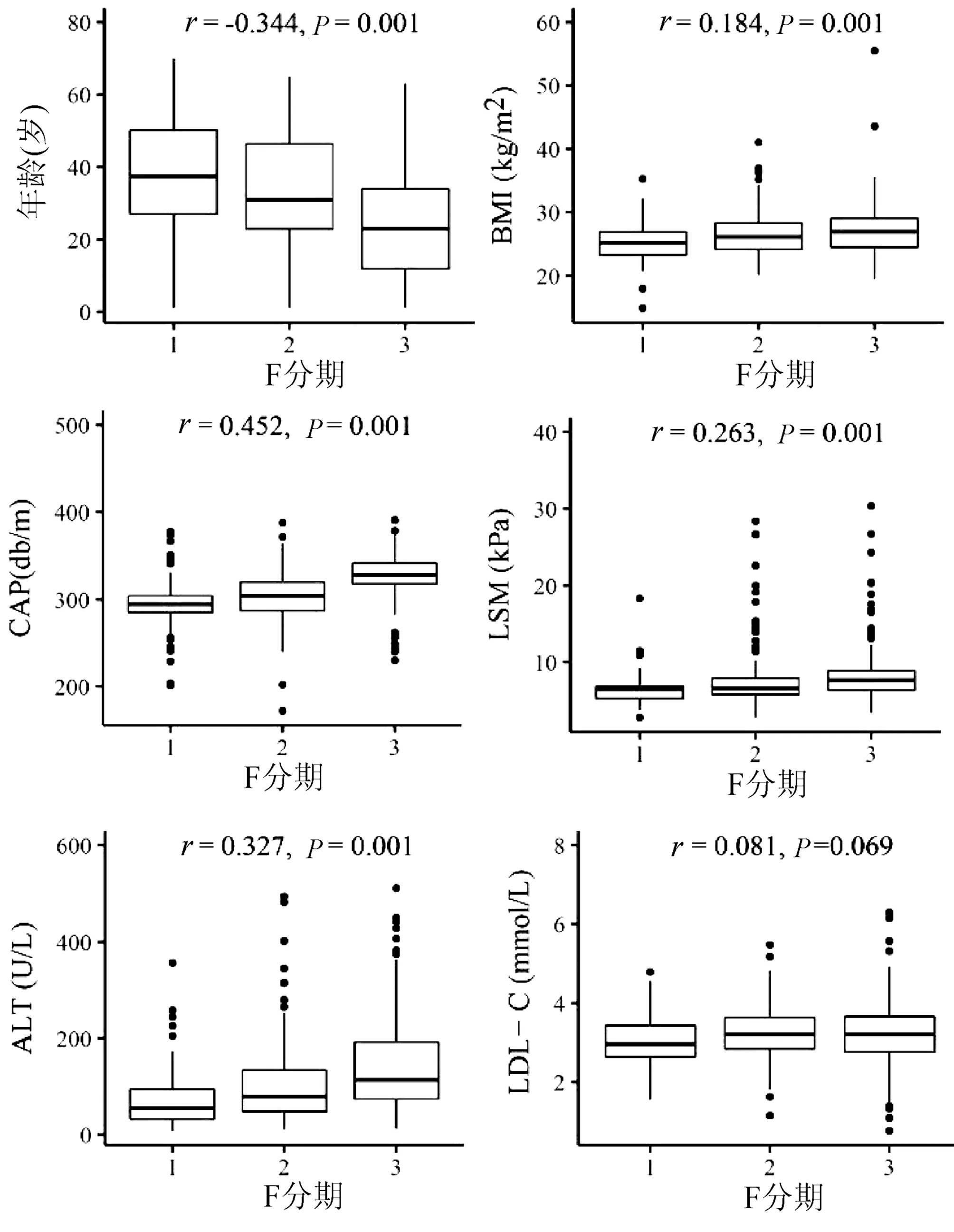

2.2 臨床參數與肝脂肪變程度的相關性分析 520例NASH患者,按肝脂肪變程度(F1~F3)進行分組,F1期96例(18.5%)、F2期194例(37.3%)、F3期230例(44.2%),各組LSM值中位數分別為6.5、6.6、7.8 kPa,CAP值中位數分別為294.5、304、329 db/m。肝脂肪變程度與性別、年齡、BMI、LSM、CAP及各生化檢測指標進行Spearman相關分析,結果顯示LSM、ALT、BMI、CAP與肝脂肪變程度均呈正相關(r值分別為0.263、0.327、0.184、0.452,P值均<0.05);年齡與肝脂肪變性程度呈負相關(r=-0.344,P<0.05),其余檢測指標與肝脂肪變程度無相關性(P>0.05)(圖1)。

2.3 臨床參數與肝臟炎癥程度的相關性分析 520例NASH患者,按肝臟炎癥程度(G0~G3)進行分組, G0期6例(1.2%)、G1期371例(71.3%)、G2期140例(26.9%)、G3期3例(0.6%),各組LSM值中位數分別為3.8、6.6、8.6、10.7 kPa。肝臟炎癥程度與性別、年齡、BMI、LSM、CAP及各生化檢測指標進行Spearman相關分析,G3級患者人數少,在Spearman分析過程中予以剔除,結果顯示LSM、ALT、CAP、GGT與肝臟炎癥程度均呈正相關為0357、0.278、0.121、0.161,P值均<0.05),年齡與肝臟炎癥程度呈負相關(r=-0.129,P<0.05)。其余檢測指標與肝臟炎癥程度均無相關性(P值均>0.05)(圖2)。

表1 NASH患者的臨床資料比較

圖1 NASH患者臨床參數與肝脂肪變程度相關性分析

2.4 臨床參數與肝纖維化程度的相關性分析 520例NASH患者,按肝臟纖維化程度(S0~S4)進行分組,S0期83例(16.0%)、S1期276例(53.1%)、S2期108例(20.8%)、S3期44例(8.5%)、S4期9例(1.7%),各組LSM值中位數分別為3.8、6.5、8.6、10.5、19.2 kPa;肝纖維化程度與性別、年齡、BMI、LSM、CAP及各生化檢測指標進行Spearman相關分析,S0期和S1期在無顯著差異,合并為一組;S4期病例數少,在分析過程中予以剔除,結果顯示LSM、ALT、APRI、BMI、CAP與肝纖維化程度均呈正相關(r值分別為0.500、0.216、0.248、0.123、0.101,P值均<0.05),年齡與肝纖維化程度呈負相關(r=-0.163,P<0.05)。其余檢測指標與肝纖維化程度無相關性(P值均>0.05)(圖3)。

圖2 NASH患者臨床參數與肝臟炎癥程度相關性分析

3 討論

NASH 的診斷需要臨床與病理相結合,由肝活檢證實肝脂肪變性伴炎癥和纖維化,由臨床問診排除過量飲酒、用藥等因素。但肝活檢取樣誤差會影響診斷能力。既往研究[10]表明,24%的NASH 病例可能被漏診,22%~37%肝纖維化病理分期與實際不符。盡管影像學檢查(超聲、CT或MRI)能發現肝脂肪變性,但無法檢出炎癥、纖維化。血清無創診斷標志物由于具有無創、費用低、操作簡單、可重復性強及對操作者水平要求低等優點,近年來引起廣泛關注,尤其適用NASH的篩查與評估。

圖3 NASH患者臨床參數與肝纖維化程度相關性分析

我國NAFLD患病率與肥胖癥流行趨勢相平行,BMI<24 kg/m2的NASH患者肝臟炎癥損傷和纖維化程度輕[11-12]。來自香港的307例NASH患者在中位時間49個月的隨訪中,6例死亡,2例并發肝細胞癌,1例肝衰竭,這些不良事件結局均來于肥胖組[13]。NAFLD防治指南[3]中指出肥胖是NASH患者肝纖維化和肝硬化的危險因素。本研究結果亦顯示肥胖組(BMI≥28 kg/m2)NASH患者中肝臟炎癥損傷和纖維化程度均高于非肥胖組(BMI<28 kg/m2),與上述研究基本一致。肝酶作為預測肝臟炎癥程度的重要生化指標,早已被證實可協助診斷各種類型的肝炎。既往研究[14-15]表明NAFLD 患者 ALT的平均值為83 U/L,其水平越高,NASH 可能性越大,ALT對于判斷肝脂肪變、炎癥及纖維化程度 3 種病理改變程度均具有統計學意義。本研究顯示NASH患者中,ALT水平與肝脂肪變程度、肝臟炎癥程度、肝纖維化程度均呈正相關,與上述研究一致。盡管 NAFLD 患者ALT水平傾向高于非NAFLD 患者,但人群隊列研究表明近 80% 的脂肪肝患者ALT 水平在正常范圍內,且ALT

水平正常不能排除 NASH 和進展期肝纖維化,因此ALT不能作為單獨篩查指標[16]。LSM已經在NAFLD的纖維化分期中顯示出可靠的臨床意義[17-20]。一項薈萃分析[21]報道了 FibroScan(M 探頭)測得的 LSM值診斷顯著、進展期肝纖維化及肝硬化的受試者工作特征曲線下面積(AUC)分別為 0.83、0.87及 0.92;FibroScan(XL探頭)測得的LSM 值診斷上述不同肝纖維化的AUC分別為 0.82、0.86 及 0.94。而本研究顯示LSM值與肝臟炎癥程度、肝纖維化程度均呈正相關。CAP是各國指南推薦的肝臟脂肪定量檢測方法,沈峰等[22-23]評價了 CAP 診斷脂肪肝的臨界值、相關影響因素及重復性,結果發現 BMI 及肝脂肪變性程度與 CAP 獨立正相關。CAP能夠檢出5%以上肝脂肪變性,可以準確區分輕度與中重度肝脂肪變,但難以準確區分中度與重度肝脂肪變。本研究亦顯示CAP與肝脂肪變性具有良好的相關性,并且與肝臟炎癥、肝纖維程度均有良好的相關性,為今后研究無創血清標志物和預測模型提供證據。研究[24]顯示年齡是NAFLD患病率及病情進展的危險因素,肥胖(BMI≥28 kg/m2)和高脂血癥患者中,NASH患病率在年輕組中更高。而本研究顯示患者年齡與肝脂肪變性程度、肝臟炎癥、纖維化程度均呈負相關,其中與肝脂肪變性程度的相關性最好。提示在NASH患者中,年齡可作為危險因素提示疾病的嚴重程度。

本研究是一項大樣本長期回顧性調查研究,目前類似所有患者均進行肝活檢的研究尚少,本研究可以提供更多的循證醫學證據,但仍然存在以下不足,第一是回顧性研究固有的不足,存在缺失值,作者的結論需要進一步前瞻性的研究進行驗證;第二是納入的患者炎癥程度偏輕,沒有病理分級G4的病例,對于此類患者的臨床特點仍需進一步分析。

總之,肝活檢作為診斷NASH和肝纖維化分期的“金標準”仍有缺陷,臨床上迫切需要準確的無創性診斷方法。LSM、CAP、ALT、年齡與NASH的肝臟炎癥程度、肝纖維化程度、肝脂肪變性程度有明確的相關性,可作為臨床評估肝損傷程度的指標被應用于無創診斷預測模型中。

利益沖突聲明:本研究不存在研究者、倫理委員會成員、受試者監護人以及公開研究成果有關的利益沖突,特此聲明。

作者貢獻聲明:付懿銘、李忠斌、王春艷、陳松海負責醫療診治,收集數據;付懿銘、邵清負責資料分析;付懿銘、紀冬負責撰寫論文;紀冬、陳國鳳負責課題設計,擬定寫作思路,修改論文,指導撰寫文章并最終定稿。