作為景觀與工程的大運河

——以〔乾隆〕《江南通志》“輿地志”“河渠志”為視角

◎徐雁平

(南京大學文學院,江蘇南京 210023)

大運河作為宏大的人造景觀,是“見證人類意志和力量的豐碑”[1]。所謂景觀,是指地方與時間中“人—地”總體關系的結合,從這一角度看大運河,其“視覺特征”格外明顯。在宋代,就有長卷式的舒展:“自淮起山陽至于揚子入江,三百余里,水面闊四十步,通龍舟。兩岸為大道,種榆柳。自東都至江都二千余里,樹蔭相交。每兩驛置一宮,為停頓之所。自京師至江都,離宮四十余所。”[2]從運河的長寬、配套設施、沿岸景物及其規模氣勢來看,這一人造工程已經是神州大地上煊赫的存在。同時,這段文字也顯示揚州在運河網絡中的樞紐地位,都市氛圍已經可以感知。揚州的地位,在江蘇境內運河“局域網”并入全國網的過程中得以體現,運河對揚州有再造之功。運河所經之地,以其強大的功能對沿岸景觀有“線路式”的塑造,如兩岸大道、榆柳、驛站、離宮等。總體而言,人工與自然的結合,創造了豐富的“人—地”關系。明代萬歷年間利瑪竇兩次沿運河北上,其中有一次記載從南京到北京所見運河城鎮:“除去城市外,沿河兩岸還有許多城鎮、鄉村和星羅棋布的住宅,可以說全程到處都住滿了人。”[3]沿岸城鎮與“住滿人”,就是人間景觀,是運河“繁華圖”的寫照。

“運道之設,專為歲漕”[4],運河的主要功能是運漕糧,為確保這一主要功能,運河周邊的生態系統要發揮保障作用,上文提及的“種榆柳”“樹蔭相交”不單是景觀裝飾。〔乾隆〕《江南通志》“河渠志”中兩次提及運河沿岸種樹之事,其中卷58引《宋史·河渠志》道出種樹用途:“乞興筑自揚州江都縣至楚州淮陰縣三百六十里,又自高郵、興化至鹽城縣二百四十里,其堤岸傍開一新河,以通舟船。仍存舊堤,以捍風浪。栽柳十余萬株,數年后堤岸亦牢,其木亦可備修補之用。”[5]由榆柳的固堤修補之用,提示一種從欣賞轉到實用的觀看視角,可以“發現”運河眾多被遮掩或隱藏的修造過程和初始功用;由此可放寬眼界,可將作為今日世界文化遺產的大運河“推移”到作為農業文明時期的超大型水利工程,進一步還原其生龍活虎的時代。作為“活態”大工程,大運河在不斷開鑿、加寬、疏浚、聯通中演進。有學者將中國古代疏鑿運河的歷史分四個時期,以大運河江蘇段比照,江蘇段在每一個時期都有運河開鑿和治理的代表作,這些起伏綿延的歷史在《江南通志》“輿地志”“河渠志”中有較為詳細的專題式記錄。志猶史,讀“輿地志”“河渠志”,或可由大運河歷史稽得失、察興衰。

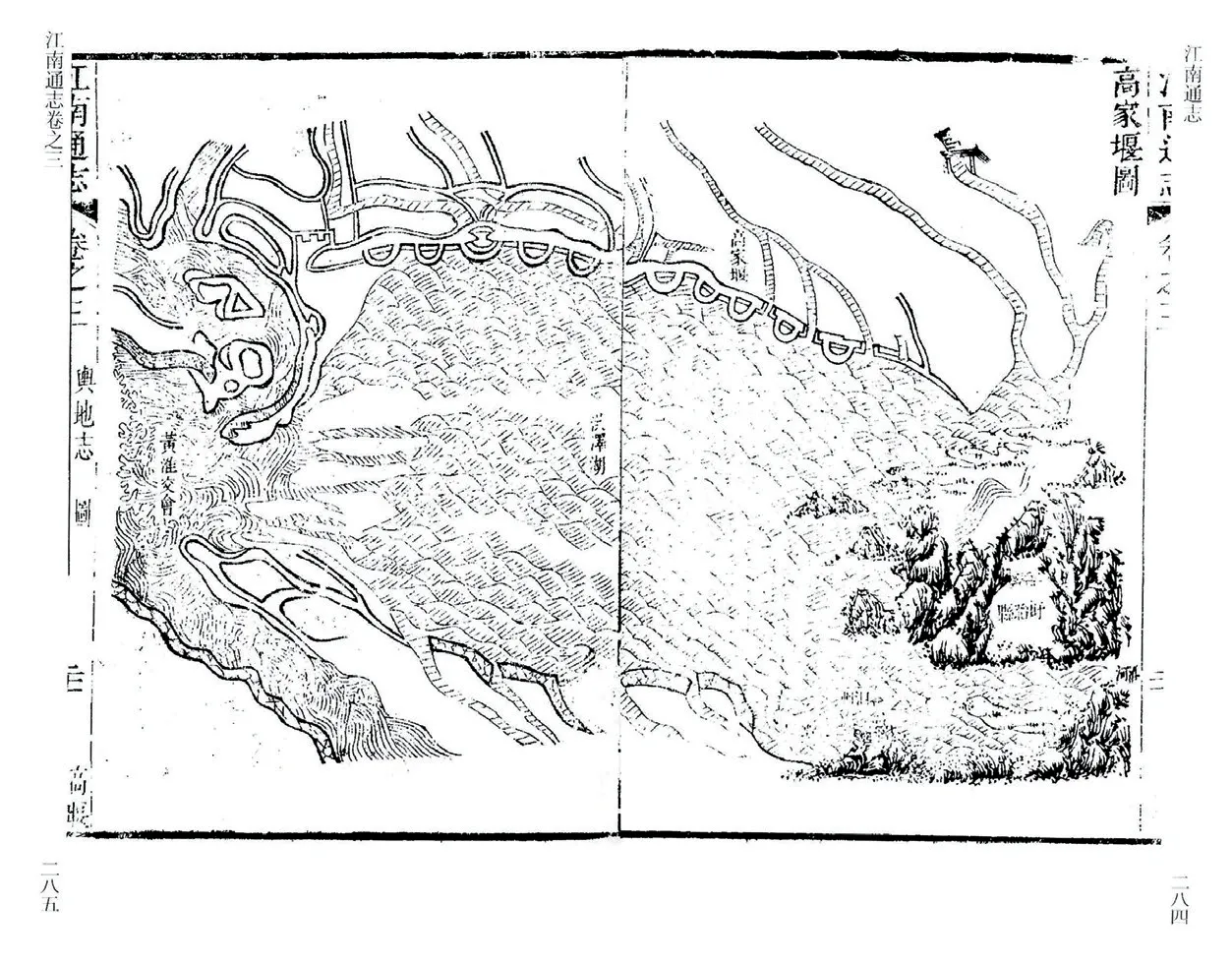

高家堰

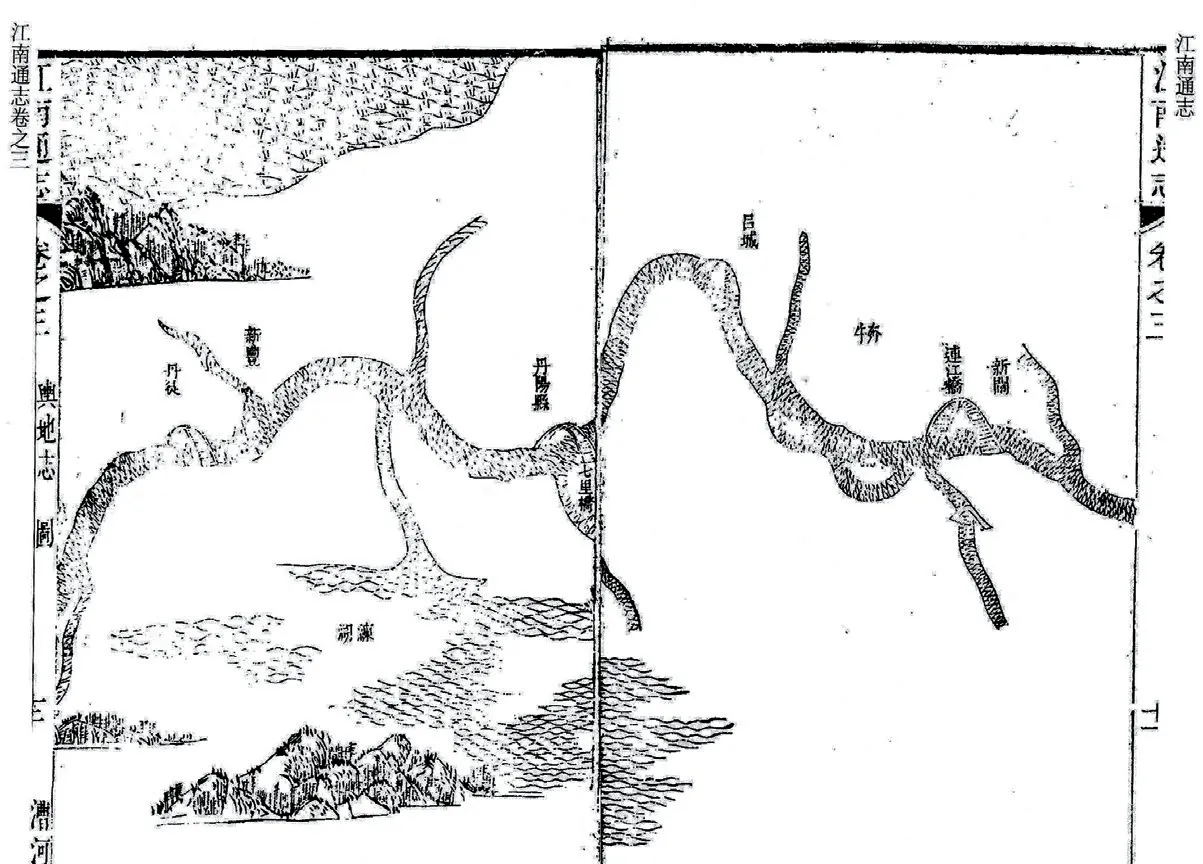

練湖

《江南通志》卷3“輿地志”有江蘇境內“漕河圖”,南起與浙江湖州府鄰近的蘇州平望鎮,北至與山東臨近的沙河,在江蘇漕河全圖之后是高家堰圖,高家堰圖后接續長江“江防圖”。從整個輿圖的布置來看,是在漕河全圖之末給予高家堰一個“放大特寫”,意在顯示這一帶是運河治理的“重中之重”。清口的重要性,在《清史稿·河渠志二》中有精要總結:“夫黃河南行,淮先受病,淮病而運亦病。由是治河、導淮、濟運三策,群萃于淮安清口一隅,施工之勤,糜帑之巨,人民田廬之頻歲受災,未有甚于此者”。《江南通志》卷55“河渠志·淮二”記錄康熙年間治理清口的史實,現摘錄數條:康熙二十三年,康熙二十八年康熙南巡,視察高家堰,皆有修理之諭。康熙三十八年閱視高家堰,諭大學士伊桑阿等:“朕念河道國儲民生攸關,親行巡幸,由運河以至高家堰運口等處,留心細閱……今應將清口之西壩臺,加添挑水壩,修筑堅固,加長過于東臺壩。將清口安置里邊,洪澤湖擇其水深之處,開直成河,使湖水流出。”[5]2696康熙四十年四月,康熙諭張鵬翮:“保守高家堰,第一要緊”,此年修高家堰大壩告竣。康熙四十四年十月,康熙諭工部:“東南要防,莫重于河防。朕數經南巡,指示修筑方略,凡以籌運道、濟民生也”。[5]2715清口、高家堰作為“第一要緊”工程,康熙的閱視、指示在“河渠志”中被完整記錄,同時在“輿圖志”中被聚焦“特寫”,也是修志者“感頌皇恩”,以昭示康熙的“圣謨獨斷”“天授之神智”。特寫圖和高家堰工程,在《江南通志》中被賦予“垂萬世”的政治象征意義。

大運河的宏大氣象,曾引發乾隆五十七年英國使者約翰·巴羅的贊嘆,稱之為“世界歷史上絕無僅有的內陸大航道”“這項工程的構想及其實施,都說明他們高超的科技水平”[6]。然這畢竟是過客式的觀感,從大運河形成的歷史來看,其實也要注意其“摸索前進”的漸進歷程。古人沒有測繪學、泥沙動力學等科學的指導,大運河開鑿的技術,更多來源于累積的實踐經驗,而實踐經驗又是從某一段運河、某一工程中的開鑿與運行中逐漸獲得的。《江南通志》“河渠志”中編年記錄治河之事中,某一具體工程有較為完整的記錄,其中不少治理體現古人治河智慧。大運河常州段因地勢較高,坡陡水淺,歷朝歷代河道疏浚、建堰造閘等工程頗多,其中多有因地制宜之法,如武進北面的孟瀆,長六十余里,外通長江,可引江水到奔牛鎮,舟船皆可航行,如遇干旱少雨,內引之水,可用于灌溉,又修水閘,能“以時啟閉,謹蓄洪,通舟楫之運來,資田疇之灌溉,其為利大矣。”[5]3000揚州乃運河南北咽喉之地,江南數千漕船,皆從此經過,若雨水偏少,必憑借五塘(陳公塘、句城塘、小新塘、上雷塘、下雷塘)之水以濟漕運,五塘中有四塘漢代筑,有一塘唐代筑,后不斷修復[5]3042。揚州水道變遷頗為復雜,劉文淇《揚州水道記》輯錄多種文獻對江南運河、高郵運河、寶應運河古今水道多作辨析,以示沿革,五塘之開挖與修復,也是多方經營,塘與運河之間的磨合與配搭,反映的是古人因社會需要、因地制宜地調整、嘗試,從而尋找某一段運河最有效的運行方式。

大運河作為一個人工為主兼顧自然的水系,其開鑿運行,蘊涵系統思維。運河的通行,要有閘、壩、支流、湖泊作為保障,而不是獨立的一條“主干道”南來北往。《江南通志》“輿地志”在繪制漕河圖時,對練湖、邵伯湖、高郵湖、氾光湖、寶應湖、白馬湖、洪澤湖、駱馬湖、隅頭湖皆有較完整的繪制,或即視為漕河的重要組成部分;在“河渠志”中,對這些湖泊的治理的記載也頗為豐富。江蘇丹陽練湖,在今日聲名不顯。而在蒙學書《幼學瓊林》中名列“天下五湖”,非同一般。在《江南通志》卷64“河渠志·水利治績”記載鎮江府的治績時,幾乎是以練湖為主線。晉太興四年陳敏鑿練湖,唐永泰二年修治練湖,擴充水面,導湖水入運河,自此,練湖成為江南運河北段穩定的水源補給地。“湖水放一寸,河水漲一尺。旱可引灌溉,潦不致奔沖,其利田幾逾萬頃”[5]3010。據《江南通志》卷64,練河的治理止于康熙四十七年。“練湖志”的大半部分于此可見,而練湖的興廢實際也關聯江南運河的變遷。荷蘭萊頓大學費每爾撰有論文《一個人工湖泊的消失:公元300—2000 年中國江蘇的練湖》,以練湖的修治歷史關聯運河興衰史,進而觸及環境變遷。放開視野,湖塘的有無、興廢,實際上就是治理運河技術的表現,從“河渠志”所記錄的過程來看,治理包括練湖在內的眾多河段、湖塘的技術或經驗,是在漫長時間的“試探”中獲得的,然以今日之眼光總結,還是缺少一種全面規劃、科學指導、一步到位的工程規劃。因此,總結“河渠志”,一方面要承認大運河是人類歷史上超大規模水利工程的杰作,另一方面也要認識到大運河是累積型工程,是在“小網絡”基礎上拓展聯通而形成的,其技術優勢可能更多表現在某一區域、某一具體工程層面。當然,因為得地利之便,大運河的技術優勢在江南更為突出。歷經二千余年,大運河江蘇段仍然是充滿生機的水道系統,《國際運河遺產名錄》評價說:“大運河盡管已經過了其黃金時代,但它仍然在繼續使用中,而且仍然是世界上最長的運河。”

中國開鑿運河的歷史悠久,成績突出,但因為長時間未從經驗中總結出可以普遍推廣的科學技術,可能會對運河作用的充分發揮有潛存的阻礙。在此,可比較《鋼鐵、蒸汽與資本》第六章“運輸”中所述英國運河開鑿及其影響:

英國的運河由大量的流動工人開鑿,他們被稱作運河工。他們沿著鄉村一路工作,給過去封閉的社區帶來了全新的世界……修運河不僅僅連接了英國的工業中心和消費者,而且培養了一代杰出的工程師,使之能應對英國復雜的地貌帶來的挑戰……除了培養工程師和測量員,這些工程還催生了實踐的地理學。運河把工業革命帶到了英國的各個角落。工人群體、新技術和經濟利益引領英國人進入一個新的時代。[7]

英國的運河主要集中在東南部,方位近似中國的長三角地區。相較運河在英國帶來的“全新世界”,從長時段來看,中國大運河的業績應該更加輝煌,僅就造就福利而言,它推進了沿岸的城鎮體系和商業文明。自宋代起,運河沿岸出現多座人口超百萬的大城市,漕糧中轉的儀征、揚州、淮安等也是知名的商業城市;明清時期,無錫躍升為全國四大米市之一。因為大運河的帶動,城市吸引農村人口進入,從事手工業、商業活動,并改變城市人口結構,有利于城市經濟和市民階層的壯大。運河作為貿易之路,也使得沿岸市鎮的發展各具特色,向生產型、流通型、消費型方向發展,滸墅、楓橋、平望是重要米糧市鎮,盛澤、震澤等是絲織業市鎮。然而從技術層面上看,持續時間長的超大工程沒有造就成批的工程師;或者運河開鑿史上有這一群體存在,但似乎被“書寫的歷史”遺忘,如《江南通志》這類的志書中只見帝王和官員的籌劃與治績,沒有記錄勤勞人民的功業,沒有工匠群體的影跡。工程師、測量員“實踐的地理學”等體系性的缺失,導致中國“新的時代”的姍姍來遲。方志不僅僅“表輿圖”“紀風土,備一方掌故”,更在于“稽得失察興衰”,若從此角度出發,以上讀《江南通志》“輿地志”“河渠志”,并參照大運河史,大略也可視為對“志猶史”的闡發。