互聯網普及對城市外來勞動力流入的影響

——基于我國255 個地級市的實證檢驗

程風雨

(廣州市社會科學院,廣東 廣州510410)

一、問題的提出

2019 年10 月,習近平總書記對我國互聯網發展作出重大戰略性判斷,他在向第六屆世界互聯網大會致賀信中明確指出,“新一輪科技革命和產業變革加速演進,人工智能、大數據、物聯網等新技術新應用新業態方興未艾,互聯網迎來了更加強勁的發展動能和更加廣闊的發展空間”。沒有互聯網就沒有數字經濟,數字經濟是互聯網發展到高級階段的應然產物,互聯網普及與數字經濟的興起為經濟社會發展注入強勁動力,并成為經濟增長的新引擎。第六屆世界互聯網大會發布了《中國互聯網發展報告2019》,該報告顯示,截至2018 年末,我國網民規模總數達8.29 億戶,互聯網普及率達59.6%,超過全球平均水平(57%)2.6 個百分點。另一方面,以互聯網普及為基礎的數字經濟成為拉動內需、創新增長方式的強大動力。2018 年,我國數字經濟總量達31.3 萬億元人民幣,占GDP 比重達32.9%,其對GDP 增長貢獻約為55%。

在我國當前生育及人口發展形勢下,對勞動力存量的吸引已成為現代城市競爭的重要內容。不可否認,未來一段時期內我國生育率仍將低迷,人口規模呈下降趨勢,同時全國城市人口流動也趨于平緩。在此背景下,“搶人大戰”率先從我國二、三線城市掀起,進而蔓延到天津、廣州、重慶、成都、武漢、鄭州和西安等國家中心城市,大約已有超50 個城市發布了多次人才吸引政策,試圖在城市擴張與產業轉型期內,吸引補充大量勞動力以保障經濟社會持續繁榮發展。

互聯網及數字經濟的快速發展會對經濟社會發展的方方面面產生諸多影響,那么在城市勞動力流入問題上,互聯網普及究竟起到什么作用,有沒有存在一定的空間溢出效應?尤其是2008 年以后,我國互聯網發展進入新階段,它對城市勞動力流入是否發生結構性變化?同時,隨著互聯網普及在我國不同地區的普及,這種作用又會呈現什么樣的變化?文章將嘗試回答這些問題。

二、文獻綜述

1. 互聯網普及對就業的影響

勞動力之所以流動,不管是流入不同部門還是變換工作地點,其背后的的驅動因素包括流動后所獲取的工資或薪金等直接顯性經濟收益(Ravenstein,1885;程名望、史清華,2009)。從這個角度看,探討互聯網普及對勞動力流入的影響問題,就無法忽視互聯網對就業的影響,因為就業是現代市場經濟下經濟性收益獲得的最主要的途徑。國內外許多學者采用實證研究的方法對互聯網等信息技術的就業影響問題進行深入研究,得出的結論存在較大爭議,其中一種觀點認為互聯網的普及使用會降低就業機會。Wang(2009)研究發現,自20 世紀80 年代以來臺灣失業率增加與信息技術增長顯著相關。Frey & Osborne(2013)基于美國702 個就業門類的電腦敏感性分析,認為其中約47%的就業機會陷于被信息技術取而代之的境地。反之,Dube 等(2015)認為信息技術可以增加就業崗位,但是對于即使擁有大學學位的男性青年而言失業率也在提高。方建國和尹麗波(2012)實證發現技術變革會誘發產業結構變動,相應的短期內會因技術替代而導致失業增加。王俊和蘇立君(2017)研究發現互聯網普及會加速西方國家去工業化進程,減少就業機會與就業崗位的穩定性。另一種觀點則認為互聯網的普及使用有助于增加就業。Atasoy(2013)實證發現互聯網的普及對就業增長具有顯著推動作用,尤其有利于高技能勞動者就業。Biagi 等(2017)研究認為,從長期看不管是服務業還是制造業,大公司還是中小企業,信息技術均不會因為技術替代而造成就業機會減少。Pantea 等(2017)同樣認為信息技術的普及不會減少企業用工數量。Bai(2017)則更加明確的提出勞動者就業與互聯網普及具有正相關關系。此外,還有部分學者認為互聯網的普及使用與就業關系并不明確。Czernich(2014)研究發現互聯網的普及使用沒有降低就業機會,兩者也不存在負相關關系。Lutgen 等(2015)利用數值模擬的方法,實證認為互聯網對于跨區域就業的影響并不明確。

2. 基本公共服務與勞動力流動

Combes 等(2010)研究發現,如果從流動的福利效應層面看,勞動力流動不僅僅只會受到經濟利益驅使,特別是當非經濟收益影響權重較大情況下,優質的生存條件和社會福利資源可能成為勞動力流動的“最后一根稻草”。醫療服務、教育條件、生態環境和住房服務等間接性非經濟收益的獲取對城市勞動力的吸引力顯著增強(楊剛強等,2016),城市基本公共服務也是誘發勞動力流入的關鍵因素這一。目前已有較多學者將公共服務納入到勞動力流動的研究框架之中。Tiebout(1956)最早將勞動力流動與公共服務聯系起來,他提出“用腳投票”理論。此后,許多國外學者經驗研究發現公共服務在勞動力流動中發揮促進作用(Oates,1969;Sharp,1986;Day,1992;Binet,2003;Carlsen等,2009;Dahlberg 等,2012)。當然,仍然有部分國內學者對此持不同意見,他們實證研究發現公共服務會對勞動力流動產生阻礙作用。

結合文章的研究方向,通過梳理相關文獻,不難發現,學界現有文獻側重于分別探討互聯網對勞動者就業的影響以及勞動力流動的諸多誘發因素,其中存在較多的分歧,而且大都忽略了互聯網為代表的信息技術對城市勞動力流入影響,而專門探討互聯網的空間溢出效應對勞動力流入影響的研究則更為鮮見,這與我國發展現實存在一定脫節與遲滯。有鑒于此,文章嘗試將互聯網與城市勞動力流入納入統一研究框架內,利用我國2001-2015 年255 個地級市的面板數據,實證考察互聯網普及對城市勞動力流入的影響及作用。

與已有研究相比,文章邊際貢獻主要體現在如下三個方面:一是從研究視角上看,從互聯網視角解構城市勞動力流入。文章試圖將勞動力流入嵌入到互聯網普及的現實環境中,從理論上梳理了互聯網普及對勞動力流入的綜合作用,力求更加細致地考察城市之間及城市內部的互聯網普及對勞動力流入的影響,加深了對勞動力流動內在規律的認識和理解;二是從研究對象上看,以我國地級城市勞動力為研究樣本,不僅避免了因忽視省內遷移這一勞動力流動主體而對結論產生偏誤,而且同時考慮時空效應下勞動力流動力流入而非人口遷移,可以為我國勞動力合理流動及城市化協調發展引入一條新思路;三是從研究內容上看,不僅國內外罕有專門研究互聯網對勞動力流入的影響,更沒有學者使用空間計量模型對此開展深入探討。事實上,互聯網往往具有較強的空間集聚性,如果在不控制鄰接地區互聯網影響的情況下,直接估計其對勞動力流入的影響則可能會高估互聯網普及對勞動力流入的影響。基于此,文章擬基于空間計量模型考察互聯網普及對勞動力流入的影響,同時具體分類考慮此種影響的時空異質性問題。

三、互聯網普及對城市外來勞動力流入的影響機制

在信息化和數字化發展的過程中,互聯網打破時空的限制,以往物化的空間距離被逐漸縮短和虛化。經濟的數字化伴隨經濟的城市化,信息化作用下加劇要素碎片化,包括勞動力在內的生產要素的作用因微觀化反而讓市場競爭更加激烈,很難簡單地說互聯網是促進還是阻礙了城市外來勞動力的流入。

1. 就業機會的多樣性:虹吸效應

勞動力流動的動力往往直接來自于貨幣性收益,比如獲取更高的工資和更多的就業機會。互聯網普及的作用下城市就業結構發生變化,可能會吸引勞動力流入城市。由于互聯網引發經濟結構及生產方式的革新,在帶動既有產業更新換代的同時也孕育出一批新興產業,例如快車、代駕、外賣、快遞、微商、代購、自媒體等,與此同時新經濟帶來的就業機會與日俱增,城市外來勞動者前往城市生存的選擇也變得更加多樣。同時,由于互聯網可以提供更加對稱性的城市勞動力供求信息,即使面臨失業,城市外來流入勞動者實現再就業也變得更加容易,就業者成功跳槽的概率也在增加,因而互聯網普及進一步加大了勞動力市場的流動性(Kuhn&Skuterud,2002)。

2. 公共服務資源可及性:平臺效應

在很大程度上,轉入地所具有公共服務資源水平也是吸引勞動力流入的重要因素(夏怡然、陸銘,2015)。Ho & Tseng(2006)、Scheerder(2017)等學者研究發現,在互聯網未普及的情況下,由于信息可獲得的不對稱性,尤其是信息甄別、利用和再加工等方面存在較大不平衡性,互聯網普及對偏遠地區勞動者的溢出效應要遠遠低于城鎮居民。隨著互聯網普及的推廣,互聯網已成為人們娛樂、購物、教育、經濟、工作、學習、生活的重要組成部分。按照中國互聯網信息中心公布的統計數據,截至2017 年末,工作和學習時會使用互聯網進行信息搜索的用戶在電腦與手機端分別占比為74.9%和68.6%。互聯網技術得到廣泛應用,一方面各種類型的知識、教育資源通過互聯網終端傳送到網絡遍及的各個角落,拓寬了公共資源的獲取渠道,極大地提高了公共資源的共享程度;另一方面,全社會對互聯網信息的處理和加工能力也得以提高,人們可以利用網絡獲取更多知識與教育資源來改善人力資本質量,包括勞動者在內的用戶群體可以花費較少成本去獲取新資訊,并掌握新技能,以此成為傳統教育及培訓體系的重要補充,推動人力資本素質的不斷提高。此外,互聯網技術的提高讓遠程醫療也成為現實。但這些公共服務的可及性和可獲得性的顯著提高就有可能弱化由于試圖獲取更多、更優質的公共資源而產生遷移的行為動機,從而對城市勞動力流入產生一定的牽制作用。

綜上所述,互聯網普及會通過虹吸效應和平臺效應對我國勞動力流動產生影響,其最終顯性影響效果將取決于兩種效應的內外博弈。當虹吸效應占主導時,互聯網普及會起到促進我國城市外來勞動力流入的作用;當平臺效應占主導時,互聯網普及則會起到阻礙我國城市外來勞動力流入的作用。

四、研究設計、變量與數據說明

1. 研究設計

Vega& Elhorst(2015)將廣義嵌套空間模型的一般形式定義如下:

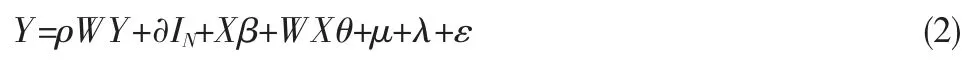

式(1)中,Y 代表N×1 的因變量向量,X 為N×K 的自變量矩陣,W 表示空間權重矩陣,ρ 和λ 代表空間相關系數,μ 為擾動項列向量。相應的,WY 和WX 分別代表因變量的內生交互效應和自變量的外生交互效應,Wμ 為擾動項的交互效應。Vega&Elhorst(2015)認為,由式(1)模型可以演化出眾多不同形式的空間計量模型,具體而言:若λ=0,則模型退化為空間杜賓模型SDM;若θ=λ=0,則模型退化為空間自回歸模型SAR;若λ=0 且θ=-ρβ 時,則模型退化為空間誤差自相關模型SEM。這就意味著更加廣義的空間杜賓模型SDM 包含空間滯后和空間誤差模型這兩個特例,采用空間杜賓模型可以使估計結果更加穩健。綜上所述,嘗試采用SDM 來探討文章所要關注的問題,其模型的構建形式如下:

與式(1)不同的是,在式(2)中μ 為空間效應、λ 為時間效應、ε 為擾動項向量。LeSage&Pace(2009)認為在空間關聯作用下,不僅樣本個體的自變量變動會直接影響到其被解釋變量,即產生直接效應,而且可能會影響到與之空間關聯的樣本個體的被解釋變量,即具有間接效應。進一步,為控制序列相關,文章通過引入因變量的滯后項來構建動態空間杜賓模型,并探討核心解釋變量的短期和長期對被解釋變量的直接與間接效應,以期得到更具現實意義的研究結論。

2. 空間權重矩陣的設定

文章主要采用地理鄰接空間權重W 來衡量空間因素的重要性。具體而言,以兩個地級市是否擁有共同邊界來設定,若擁有共同邊界則權重因子為1,否則為0。同時,考慮到各個鄰接城市之間經濟上的相互關系的強度、深度、廣度并不完全一樣,文章按照林光平等學者(2005)的處理思路,引入人均GDP 差額作為測度城市之間的“經濟距離”指標,GDP 指標綜合度高,能較好地體現各城市的經濟發展水平狀況,其具體計算公式為W*=W×E,其中矩陣W 是空間鄰接矩陣,矩陣E 的主對角線元素為0,非主對角線(i,j)元素為,其中Yi是第i 個城市各個時期的GDP 均值,并將此空間權重的回歸結果作為穩健性檢驗的內容之一。文章對上述兩類空間權重矩陣W 和W*的數據均已通過歸一化方法進行了行標準化處理。

3. 研究變量

(1) 被解釋變量—勞動力流入。參考楊曉軍(2017)等文獻,以城市勞動力機械增長率,即城市就業人口與自然增長率兩者的差值作為勞動力流入的衡量指標。

(2) 核心解釋變量—互聯網普及。以互聯網為代表的信息技術迅速發展,極大地改變了人們的交往方式。選取各城市互聯網寬帶接入用戶數來綜合衡量互聯網普及發展程度。

(3) 控制變量—市場化指數。借鑒劉文革等(2008)、宋春合和吳福象(2018)指標構造方法,采用市轄區城鎮私營和個體從業人員占城鎮單位從業人員總和比重來衡量市場多元化程度;經濟開放度:采用外商直接投資在GDP 的比重來衡量;城市創新水平:采用寇宗來和劉學悅(2017)的城市創新指數來衡量,可以較為全面和合理地反映出城市創新水平;教育水平:中等教育在校學生數可以大致反映地區人力資本水平和勞動力結構,采用各城市中等教育學校在校學生數來衡量當地教育水平;公共服務水平:借鑒劉海云和毛海鷗(2015),采用一般政府公共消費支出占GDP 的比重作為政府公共服務水平的衡量指標;城市聚集:采用市轄區年末總人口數與市轄區行政面積之比來衡量城市聚集程度;產業結構:借鑒原毅軍和謝榮輝(2014)的做法,采用第三產業增加值與第二產業增加值比值來刻畫產業結構高級化程度;經濟發展:選取各城市的實際人均GDP 代表該區域經濟發展水平。

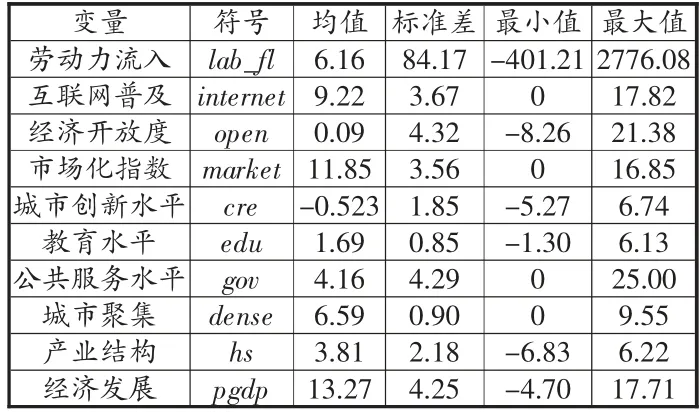

4. 數據來源及描述性統計

囿于數據的可獲得性,文章主要從歷年《中國城市統計年鑒》和《中國區域經濟統計年鑒》選出2001-2015 年間323 個地級城市,然后依次剔除研究期間城市行政區劃和面積變更、缺失值過多以及孤島型等城市,最終得到255 個地級城市作為研究樣本。考慮到異質性問題,文章將除了勞動力流入之外的變量取對數化,其中對于零值變量情況統一加1 后再取自然對數處理,而部分地級城市指標缺失,選取外推法和插值法進行補充。進行上述處理后各變量的描述性統計的結果如表1 所示。

表1 主要變量描述性統計結果(N=3825)

五、基準實證結果分析

1. 空間計量模型識別及基準回歸

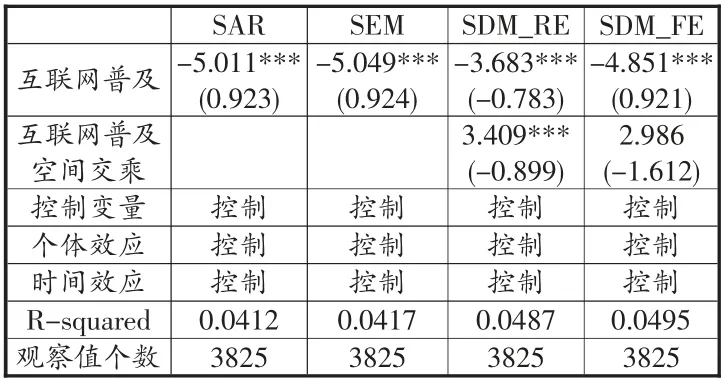

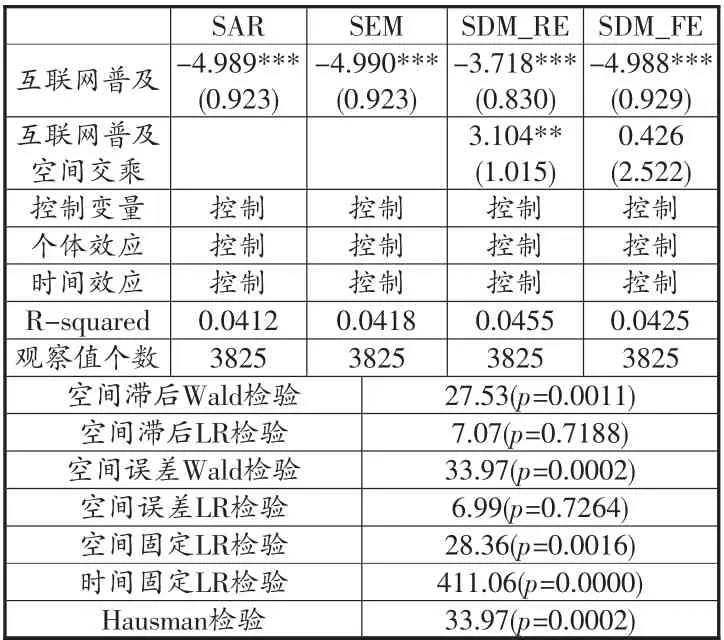

Lee 和Yu(2010)認為,如果Baltagi(2005)提出采用中心化方法來直接估計時間和空間固定效應模型的話,所得出的系數估計值存在一定偏誤,他們對此進行了誤差修正。文章在此基礎上,借鑒Elhorst(2014)的研究,采用Hausman 檢驗判斷固定效應抑或隨機效應,并采用Wald 和LR 檢驗空間杜賓模型(SDM)是否應該退化為空間自回歸模型(SAR)或空間誤差自相關模型(SEM)。需要說明的是,文章在Wald 和LR 檢驗進行最優計量模型檢驗存在不一致的情形時,優先以Wald 檢驗結果為準。相關檢驗結果見表2。

根據表2 所得的檢驗結果可知:Wald 空間滯后和Wald空間誤差檢驗結果下,P 值均小于0.01,表明拒絕原假設,即SDM 為最優和合理的空間計量模型。根據Hausman 效應檢驗,模型應采用固定效應模型而非隨機效應模型,同時按照LR時間和空間固定檢驗可知,模型適宜選用時間和空間雙固定效應。綜上所述,文章認為選擇空間面板杜賓雙固定效應模型作為實證模型是合適的,相關基準回歸結果見表3。

表2 空間面板杜賓模型的統計檢驗

從表3 結果可以看出,互聯網普及的估計系數通過1%的統計性檢驗且為負值,表明互聯網普及會顯著不會促進城市外來勞動力流入,反而會導致勞動力流出,這就說明在互聯網普及對城市勞動力流動的過程中以共享效應為主,更多勞動力被分散在城市以外。從互聯網普及與空間滯后的交乘項系數來看,其值為正,這表明鄰近城市可以通過互聯網發展帶動本地勞動力流入,但未能通過顯著性檢驗,這可能是因為我國互聯網發展水平仍不均衡,鄰近地區的相關產業與本地產業鏈的融入度還不高,難以共享地區產業協同集聚帶來的就業紅利。

表3 地理鄰接空間權重矩陣下基準實證結果

表4 經濟距離權重下時空雙固定空間計量模型回歸結果

2. 穩健性檢驗

(1) 基于不同空間權重矩陣的穩健性檢驗

前文主要是基于空間地理鄰接權重矩陣,這是空間計量權重矩陣的主要形式,但是這種權重矩陣最大的不足是忽略了經濟活動的空間相關性。因此,文章借鑒林光平等學者(2005)的研究,構建經濟距離權重矩陣來檢驗研究結論是否穩健。表4的結果表明,采用經濟距離權重矩陣適宜采用空間面板杜賓時空雙固定效應模型,其回歸估計系數的方向和顯著性水平并沒有發生根本改變,這表明上述研究結果穩健可靠。

(2) 基于模型內生性的穩健性檢驗

文章認為上述的估計可能會因為如下幾點原因而產生一定的內生性問題:第一,由于數據的不可獲得性等原因使得估計模型遺漏了其他影響勞動力流入的變量;第二,存在一定程度的逆向因果關系,換言之,互聯網普及會影響城市勞動力流入。反過來,城市勞動力流入增長也會擴增互聯網的使用需求。為了進一步克服上述可能存在的內生性影響,文章借鑒白俊紅等(2017)的研究,使用有關內生變量的空間滯后項作為工具變量,基于SAR 模型采用系統GMM 方法進行穩健性檢驗。對于空間工具變量的選擇與構建,Kelejian&Prucha(1998)研究認為Wng(In-δnWn)-1gXnβ 是理想的工具變量,但在實證研究層面則會因為δ 值的不確定而導致無法操作。為此,參考余泳澤和劉大勇(2013)的做法,并經實際檢驗,在地理鄰接權重下使用Wglninternet、Wglnopen,在經濟距離權重下使用Wglninternet、Wglnopen 和Wglnmarket 作為空間GMM 估計的工具變量。相關工具變量的檢驗及回歸結果見表5。

表5 對空間工具變量的檢驗顯示,在不同權重下所選取的空間工具變量同時滿足不相關性和外生性,這意味著文章工具變量的構建是合適有理的。進一步通過與表3相關結果對比,發現互聯網普及的回歸系數的方向和顯著性沒有發生根本性變化,這表明互聯網普及能夠抑制城市外勞動力流入的研究結論也是穩健可靠的。

表5 兩種空間權重矩陣下SAR 動態面板回歸結果

六、互聯網普及對城市外來勞動力流入影響的拓展性研究

1. 互聯網普及的階段性分析

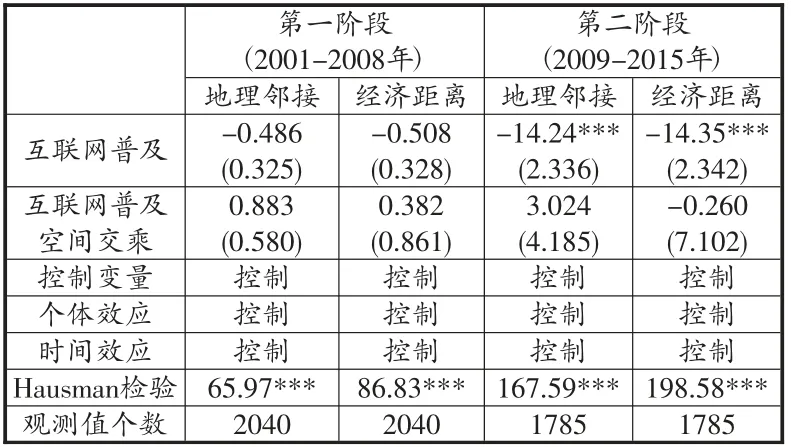

我國互聯網發展可以追溯到1995 年,中國電信在北京、上海開通了兩個接入Internet 端口。到2001-2008 年,我國互聯網經歷從搜索到社交化網絡的轉變,并從2009 年開始,中國互聯網發展進入了移動互聯網時代。從中國互聯網發展簡史來看,2008 年是中國經濟的分水嶺,也是中國互聯網經濟和傳統實體經濟的分水嶺。國際金融危機時期我國面臨外部沖擊和內部經濟結構失衡的雙重夾逼,這恰好為我國今后十年的互聯網紅利提供了發展契機。因此,2008 年是我國互聯網的重要發展節點,抑或可能成為結構變化點。這種階段性節點的出現是否會帶來勞動力流入的差異性變化?為此,文章以2008 年為界,并以地理鄰接和經濟距離兩個權重矩陣,從兩個階段分別研究互聯網普及對勞動力流入的影響。

從表6 的結果上看,在第一個階段,互聯網普及的回歸系數為負值,但并未通過任何顯著性檢驗,這可能的原因是2008年以前,我國的互聯網仍然是以傳統線上業務為主的,主要是靠游戲和廣告,它的普及度也不高,自然無法對城市勞動力流動帶來顯著的作用。但是,在第二個階段,互聯網普及的回歸系數依然為負值,且通過1%的統計性檢驗,表明2008 年以后互聯網普及顯著地抑制了城市外來勞動力流入。對此可能的解釋是,2008 年以后,隨著我國互聯網發展到移動互聯網新時代,多元化多層次公共資源的獲取途徑大大解決了傳統物理距離帶來的發展阻礙,所以勞動者無需過度集聚于城市。

表6 分階段下城市勞動力流入的回歸結果(時空雙固定SDM_FE 效應)

2. 互聯網普及的區域異質性

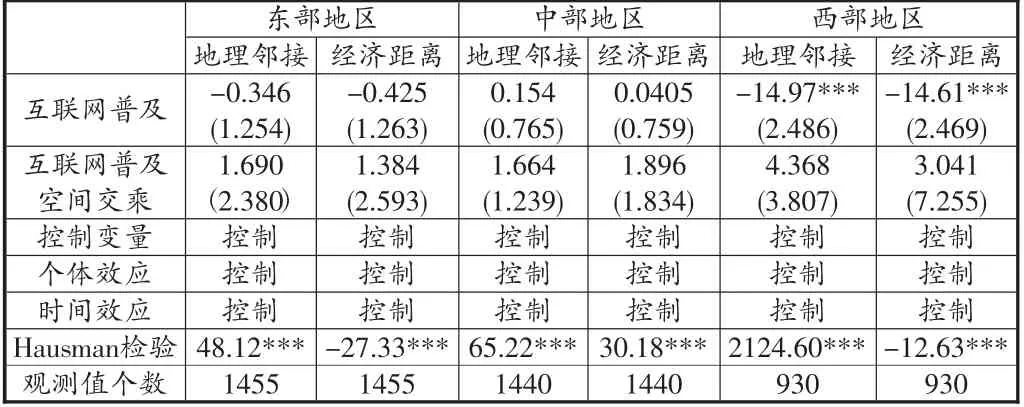

林娟(2016)研究顯示,在我國互聯網發展初期,東、中、西三大地區的內部差異貢獻率是導致地區差距產生的主要來源,但近十年區間差異的作用越來越突出,并趕超區內差異,加之區域勞動力流動并不相同,互聯網普及對不同區域下城市勞動力流入的影響也可能不盡相同,因此中國三大地區間互聯網發展效應的差異值得深入分析。為了進一步研究互聯網普及對勞動力流入的影響,文章將樣本城市分成東中西三大區域作為研究子樣本,從區域層面(東部、中部和西部地區) 進行比較分析。結果見表7 所示。

表7 分區域下城市勞動力流入的歸結果(時空雙固定SDM_FE 效應)

從表7 三大區域的回歸結果來看,在不同空間權重矩陣下,相關回歸結果具有一致性,但區域間互聯網普及對城市勞動力流入影響卻存在一定差異,表現為西部地區互聯網普及顯著抑制該區域城市勞動力流入,但對東、中部地區城市的勞動力流入沒有顯著影響。

3. 互聯網普及效應的長短期分解

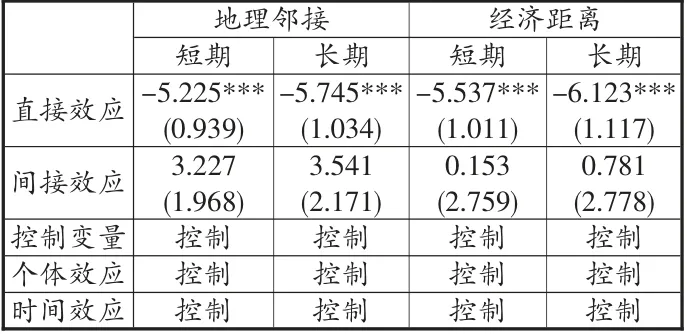

LeSage&Pace(2009)認為點估計下的空間溢出效應的測度可能存在偏誤,他們使用偏微分的方法分解了變量的溢出效應,據此文章對互聯網普及進行長短期效應分解,得到表8。

表8 結果顯示,在不同空間權重矩陣下,SDM的直接效應、間接效應回歸結果在估計系數的方向與顯著性方面基本一致。具體而言,互聯網普及顯著抑制了本市勞動力流入(直接效應),但卻對存在空間關聯城市(間接效應) 的勞動力流入沒有顯著影響(間接效應);互聯網普及的直接效應與間接效應也存在長短期的差異,直接效應的絕對變化均大于間接效應的。換言之,經過一段時間后,互聯網普及影響并不會改變作用路徑和方向,反而會得到大大增強。

表8 互聯網普及效應的空間分解

七、主要結論及政策建議

互聯網普及是中國現代市場經濟發展的重要特征。現有的文獻多關注互聯網普及對就業以及勞動者收入的影響,不同于這些文獻,文章關注互聯網普及對勞動力遷移的影響。當前中國經濟正處在經濟快速發展和轉型期,互聯網及數字經濟為經濟社會發展注入了強勁動力。文章結合互聯網普及的就業輻射效應和公共服務能力可及程度的提高,從理論上推導出互聯網普及對城市勞動力流入具有一定的抑制作用的理論假說,基于選用2001-2015 年間全國255 個地級市數據,文章構建空間杜賓模型實證結果很好地支持了這種理論假說。進一步研究發現互聯網普及可以通過直接效應顯著抑制本市勞動力流入,但卻未能通過間接效應影響周邊城市勞動力流入,直接抑制作用在長短期內均存在,且長期這種作用會得到進一步增強;互聯網普及的抑制作用存在階段性差異,雖然從整體上看,互聯網普及對勞動力流入的抑制作用顯著,但是分階段以后,僅在2008 年以后具有顯著的影響;不同區域下互聯網普及對勞動力流入的抑制行為并非一致,西部地區互聯網普及顯著抑制該區域城市勞動力流入,但對東、中部地區城市的勞動力流入沒有顯著影響。

文章的實證結果顯示,當今信息化時代互聯網在勞動力流動及城市化進程中起著不可忽視的作用,而合理有效推進互聯網和經濟社會融合發展并非自然而然發生之事,需要諸多因素支持。基于此,文章提出如下政策建議:

第一,正視互聯網等信息技術對經濟社會發展的綜合影響。承接文章的研究結論,即互聯網普及會抑制我國城市勞動力流入,這會在一定程度上不利于供給側結構改革的深入推進,但是我們不能因噎廢食,忽視互聯網等信息技術對經濟發展的巨大拉動作用,要趨利避害,降低并弱化互聯網等信息技術給勞動力市場帶來的消極影響。

第二,以“互聯網+”推進全民社會保障體系的建設,構建城市勞動力流動的基礎。傳統依賴土地的社會保障觀念不利于流動人口的穩定性,教育和醫療等現代城市基本公共服務對流動勞動力的保障還存在一定滯后,這些都將影響流動勞動力的自我投資以及社會融入,阻滯勞動力的自由流動。為此,應以信息化為支撐,進一步簡化優化再造基本公共服務流程,積極推動數據共享和互聯互通,落實“互聯網+ 人社”行動計劃,擴大醫療保險異地就醫即時結算覆蓋,推動社會保險關系轉移接續順暢,努力消除以教育和醫療為代表的非政策性戶籍歧視,更好維護流動就業勞動者的社保權益。

第三,創新探索“互聯網+”經濟發展模式,引導勞動、資本等要素流入并形成集聚效應。一方面,要加快產業結構升級,發展由“互聯網+”衍生出的新經濟、新業態等,為流入勞動力創造更多就業機會;另一方面,要利用互聯網技術手段提升城市人才競爭層級,重視中西部城市和基層人才培養工作,著力打造人才向往、人才集聚的人才高地。以“人盡其才、人盡其用”為基本導向,合理鼓勵東部和大城市人才的反向流動,有效規避人才資源的浪費和人力資源不平衡局面的加劇。