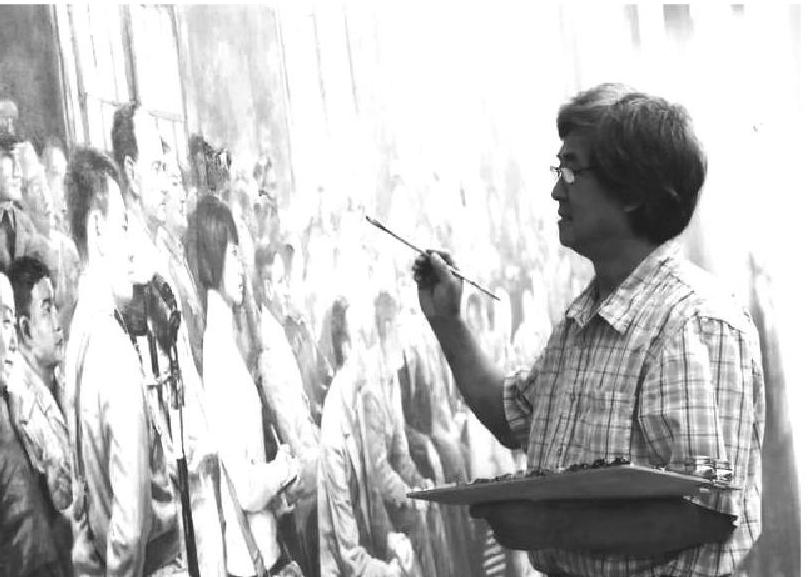

他用12年繪制19幅油畫還原對日受降

今年是抗日戰爭勝利75周年,前往湖南芷江中國人民抗戰勝利受降紀念館參觀的游客絡繹不絕,靜靜觀賞屋內懸掛的19幅受降油畫——芷江受降、棗莊受降、“密蘇里號”受降和中國戰區16個對日受降區的受降場面。

這19幅油畫平均尺寸6平方米,出自70歲的芷江籍畫家錢德湘之手。

從未忘記的夢想

1945年8月21日,一架日軍零式運輸機在中美空軍混合編隊的六架戰斗機押送下,載著侵華日軍代表飛抵湖南芷江。日軍降使今井武夫一行奉岡村寧次之命向中國軍民投降。其后,日軍分16個降區、101處開始繳械投降。

五年后,錢德湘出生在這個曾經的盟軍空軍基地、湖南西部的侗鄉小城。“抗戰故事我聽了太多,腦海中時常想象過去的畫面。”

1968年,錢德湘下鄉插隊,一個長沙知青對錢德湘說,“真希望你能用油畫重現芷江受降的場景。”

這句話仿佛一顆石子,在18歲的錢德湘心中激起久久無法平息的波瀾。

“從那時起,我開始有意識地收集抗戰時期與芷江有關的一切資料,文字、照片,甚至親歷者的口述。”錢德湘說。

2008年,錢德湘再次回鄉參觀受降紀念館,此時的他已在油畫界頗有名氣。中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館館長吳建宏說:“您筆下的人物如此生動飽滿,能不能請您畫一張芷江受降的全景圖,今后在紀念館展出?”

等待了40年的機會終于到來,錢德湘毫不猶豫地答應了。

海量的資料收集

吳建宏說,在錢德湘去臺灣尋找受降視頻的時候,一些參與過受降的軍官后代提醒他,應把目光轉向美國,請他務必在美國尋找到這一珍貴的歷史資料。

錢德湘四處打聽,只有一位日本學生給了他一段十幾秒的視頻,在那段視頻中,今井武夫俯首低頭,神情沮喪,坐在今井武夫一側的日軍參謀橋島芳雄神色慌張,不停用手巾擦拭額頭上的汗。

短短十幾秒的視頻,錢德湘看了無數遍,直到畫面一幀幀印刻在他腦海中。

2009年,錢德湘和夫人譚明利回到國內,在北京宋莊租了一間畫室,用一年的時間將芷江受降油畫完稿。

錢德湘與吳建宏商議,將1945年的16個受降區舉行的受降儀式全部以油畫的形式展示出來。

畫出16個受降區的受降儀式意味著海量的資料收集。尋找資料的主力是錢德湘的夫人——精通英語又善于梳理總結的譚明利。

譚明利說,每當錢德湘要構思下一幅畫,她都要提前兩三年開始閱讀資料和搜索,并且建立資料文檔。最終他們將目標鎖定在華盛頓的美國國家檔案館。

按照譚明利提供的關鍵詞與文件名,工作人員找來了足足一車的光盤和膠片,一個個熟悉的受降場景出現在了錢德湘夫婦眼前。

2014年,他們將視頻“護送”回了國內,這也在一定程度上填補了我國抗戰歷史影像資料的空白。

錢德湘將這19幅油畫稱為“集體創作”。

(摘自《新華每日電訊》)