地鐵車站“先隧后站”施工關鍵技術

葉永茂

摘要:某市地鐵5號線MX路站為明挖車站,設計為XL路站~MX路站盾構區間的接收站,受拆遷影響,主體結構施工滯后一年,影響全線洞通關鍵節點,車站主體結構施工不能一次完成,再進行盾構機接收的常規施工方法。為此,采用先隧后站工法,在確保盾構隧道按計劃貫通的基礎上,對隧道結構加固、壓重及優化開挖工藝等方式,解決成型隧道上方基坑施工易造成的隧道結構變形及基坑失穩問題,通過優化設計和施工控制,保證車站基坑安全。

關鍵詞:地鐵車站;先隧后站;盾構接收

引言

在目前國內地鐵建設中,盾構法是重要的區間隧道施工方法。盾構區間隧道一般與車站結構進行正線節點對接,在平面投影上互不重合,這樣可以允許車站與區間并行施工而不互相干擾。但地鐵作為城市發展中心區和住宅、商業、教育等密集區實施的長大線性工程,往往會受到各種不可控因素影響,造成部分區間、車站施工進度出現不同程度的不均衡情況,從而使地鐵車站無法按工期要求提供區間盾構接收條件。某市地鐵5號線MX路站及XL路站~MX路站區間施工較為典型,車站西端需拆除一棟八層辦公大樓,拆遷進度滯后一年多,車站西端結構無法在區間盾構機到達前完成施工,為保證工期目標且維持原車站設計使用功能,優化調整車站內部功能用房布局,將車站主體結構分兩期實施,一期基坑不受拆遷影響的部分先期完工,保證盾構按時接收,二期基坑待辦公樓拆除、區間隧道貫通后實施,即采用“先隧后站”施工方法。

1 ?工程概況

1.1工程簡介

MX路站位于明秀東路與友愛路交叉口東北象限地塊內,呈東西向布置,與2號線通道換乘。為島式站臺車站。共設6個出入口、3組風亭。車站主體結構外包總長204m,標準段寬31.5m,結構高度21.78m。車站頂板覆土厚約3.0m。基坑采用明挖順筑法施工,一期車站結構為地下三層,長151m,二期車站主體結構為地下兩層、局部地下一層車站結構,長度為53m。

其中一、二期基坑采用800mm厚落地式止水帷幕地下連續墻+內支撐的圍護結構方案,二期開挖最大深度17.1m。二期基坑與秀~明區間左線重合長度為53m,與右線重合長度為37m,基底與右線隧道距離最小處位于換乘通道接口處,最小凈距僅1.28m,左線盾構隧道距離基坑底約2.28m。盾構機先磨穿車站二期基坑兩道地連墻,進入一期基坑完成接收后,在成型隧道上方施工二期基坑進行開挖和二期車站主體結構施工。

1.2地質情況

車站二期基坑開挖范圍內交叉分布粉質黏土、粉土、圓礫,基坑底板主要位于圓礫層中,層厚1.4-9.9m,圓礫層以礫石為主,少部分卵石,粒徑2-20mm,顆粒平均含量約為48.5%,粒徑大于20mm顆粒平均含量為37.7%,最大粒徑約為60mm,粒間充填中、粗砂。盾構隧道大部分位于泥巖及粉砂巖地層,拱頂少量位于圓礫層。

1.3水文條件

根據鉆探揭露,基坑在開挖范圍9.00~10.50m內為上層滯水及松散巖孔隙類水,10.50~17.10m為承壓水,基底位于圓礫地層中,承壓水頭高約6.60m,與邕江水位有水力梯度聯系,受上部相對隔水層底面起伏影響,局部地段承壓水頭較小。

2 ?先隧后站法施工特點及難點

2.1工程水文地質條件差,明挖深基坑施工風險高

基坑開挖場地處于邕江低階地亞區,富含松散巖類孔隙水的礫卵石層厚度大,在工程施工降水時容易引起地面沉降等不良地質作用。場區內地下水水位高,水位埋深為9.00~10.50m,且分布最廣的圓礫層屬于強透水層,降水難度大,深基坑開挖施工風險高。

2.2“先隧后站”法施工類似工程參照較少

“先隧后站”地鐵車站明挖法施工在國內鮮有可借鑒的工程實例,基坑開挖過程中,由于隧道上方土體逐漸卸載引起應力釋放,隧道周圍一定范圍內的土體在基坑開挖過程中易產生不可忽視的回彈變形,并帶動成型地鐵隧道產生包含隧道自身結構變形及隧道縱向回彈位移的復合變形,兩類變形相互疊加,不易區分,通過數值模擬計算的結果精確度有待考證。如何采用有效措施以保證隧道變形在可控范圍之內,是本工程的重難點。

3 ? “先隧后站”關鍵技術措施

3.1施工工藝流程

地下連續墻、旋噴樁施工→盾構穿越基坑并完成接收→區間加固→基坑降水→冠梁、第一道支撐施工→第一層土方開挖→第二道支撐施工→隧道壓重措施作業→繼續開挖至基坑底,施工抗浮梁、墊層、防水及主體結構→底板注漿。

3.2既有隧道保護措施設計及驗算

考慮到基底距離隧道頂的距離僅1.28-2.28m,直接開挖卸載對隧道安全影響大,極易造成隧道較大上浮變形,采用如下措施:(1)盾構穿越前對二期基坑底板以下隧道斷面位置進行旋噴樁加固;(2)打設降水井,在隧道兩側布設4口降水井疏干井,水位降隧底1m以下;(3)基坑土方開挖至第二道混凝支撐時,在隧道內安裝環向安裝型鋼鋼架加強隧道剛度,設置縱向槽鋼拉緊,提高隧道整體性;(4)按設計要求隧道內底部堆載鋼軌+砂壓重;(5)對二期基坑采取縱向分段、橫向分層拉槽開挖的方式減小基坑土體分段施工長度,每段施工長度控制在12~13m,加快底板的施工進度,盡早完成底板封閉;(6)基坑底板下布置8根抗拔樁,結構底板施做前在隧道垂直方向增加兩道抗浮梁與抗拔樁固結,進一步限制隧道上浮變形;(7)二期主體結構底板強度達到設計要求后,從底板注漿孔向底板下注漿。(8)對隧道結構、基坑周邊管線進行監控量測,信息化指導施工。

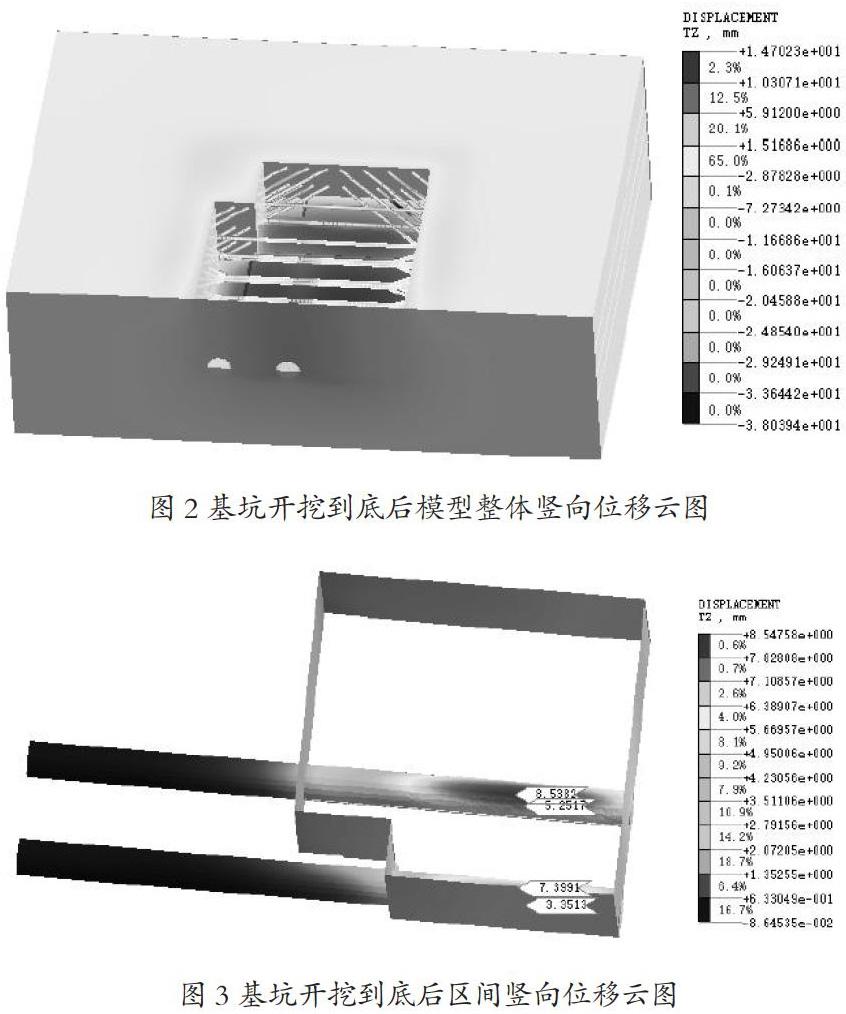

采用MIDAS GTS有限元計算軟件進行模擬,地層、隧道內壓重采用實體單元,圍護結構連續墻、盾構管片采用二維板單元,基坑內支撐采用梁單元,連續墻、內支撐、管片等結構采用彈性模型,土層采用彈塑性模型,土層破壞準則采用修正摩爾-庫倫破壞準則,各層土數值計算回彈模量取彈性模量的1.5倍,分別模擬開挖至第一道支撐下0.5m,第二道支撐下0.5m及開挖到底三種工況進行驗算。

分析可得,由于基坑外側主動土壓力較小,同時基坑采用兩道混凝土支撐+鋼支撐支護體系,基坑變形控制較好,又因連續墻隔水素墻段較長,基底非軟弱土層,基坑側向變形引起的坑邊土體變形、隆起較小,基坑隆起主因為開挖引起的卸載回彈,由于開挖跨度及深度較大,開挖卸載引起基坑中部的回彈量大于基坑邊,單層段基坑基坑最大回彈量約10mm,雙層段基坑中部最大回彈量約14.1mm,基坑邊最大回彈量約7.7mm,采用隧道內壓重措施后,左線隧道拱頂拱頂最大豎向位移分別8.5mm、5.2mm,右線隧道拱頂拱頂最大豎向位移分別為7.3mm、3.3mm。

3.3隧道縱向拉緊、橫向型鋼門架加固

為加強管片整體性,避免管片出現不均勻沉降從而引起管片錯臺開裂,采用I20b型鋼作為骨架,在隧道內每兩環設置一榀臨時型鋼框架,架設范圍為基坑投影下方范圍內的隧道,左右線共40環管片,沿隧道斷面八分點位,縱向設置八道 [14b聯系桿,通過焊接耳板與隧道管片螺栓固定,并與鋼框架支桿進行焊接。增強隧道縱向及環向超靜定約束數量,保障圍護結構施工及基坑開挖時隧道的整體性。

3.4旋噴樁加固及拱頂二次注漿

為加強周圍土體穩定性,增大對隧道整體握裹力,減少開挖期間隧道上浮,對結構底板至隧道底范圍進行旋噴樁加固。隧道正線投影中線外側各5m為邊界,采用樁徑Φ600@500雙管高壓旋噴樁密排加固,相互咬合100mm;注漿采用42.5級以上的普通硅酸鹽水泥,水灰比0.8:1~1.5:1,注漿壓力控制不小于20Mpa;旋噴管提升速度為10~25cm/min,旋轉速度10~20r/min。施工完畢后應對加固體進行抽芯檢驗,加固后的地基具有良好的均勻性和自立性,其無側限抗壓強度不小于1.0Mpa。

3.5隧道壓重

采取鋼軌、砂袋等物資進行隧道壓重抗浮,壓重堆載避開隧底測點位置,設計壓重22.5t/m。在隧道內下層堆載5層P50鋼軌,上層堆載砂袋,高度2.7m。壓載配重根據基坑開挖深度及監測情況逐步調整,按照15 t/m最小壓重要求,根據土方開挖進度直至增加壓重到22.5t/m,滿足隧道允許變形要求。

3.6開挖保證措施

為保持地鐵隧道的圍壓平衡,保護隧道的安全,結合坑內土體加固,充分考慮基坑開挖時空效應,遵循“縱向分段、豎向分層、中部拉槽、側向擴邊、先撐后挖、隨挖隨撐”的原則進行開挖與支護。二期基坑縱向分三段,橫向分四部開挖,自上而下開挖順序為:由基坑兩端向中間分層分段臺階式后退挖土,分臺階配合支撐安裝,因計算得出基坑中部地層回彈變形量最大,特設置“中拉槽”試驗段,先施工橫向抗浮梁,對基坑變形進行監測,監測無異常方可組織后續區塊土方開挖,進行底板墊層砼施工,并依次完成底板鋼筋綁扎、模板安裝及砼澆筑養護工作。

4 實施效果分析

2020年8月5日二期基坑主體結構封頂,根據施工監測,基坑內部、周邊土體、圍護結構變形較小,隧道底部上浮變形最大為6mm,既有隧道管片未出現新裂縫、錯臺及接縫張開等問題。采用本施工工藝安全質量可控,既保證了隧道洞目標,又實現了車站總體施工進度。解決了受外部條件影響車站工期滯后、盾構接收前車站必須開挖完成并提供接收條件的難題,降低關鍵節點工期不能按期實現施工風險,對無法提供常規盾構接收條件的地鐵車站施工具有代表意義,給其他相類似工程應用也具有明顯的指導意義。

參考文獻:

[1]劉增良. 運營隧道上方基坑施工關鍵技術研究[D].天津大學,2012.

[2]丁貴松.地鐵車站先隧后站施工技術[J].建筑技術,2017,48(06):613-616

[3]鐘志全.“先隧后站”盾構施工關鍵技術[J].建筑機械化,2015,36(03):57-58+63.

[4]何永洪.北京地鐵北運河東站先隧后站施工關鍵技術[J].科技展望,2015,25(14):9-10.

[5]王旭,趙洪巖,劉曉毅,阮小賽,李玉超.地鐵工程先隧后站特殊節點施工技術[J].建筑技術,2019,50(11):1312-1315.

[6]廖景.地鐵先隧后站新工法應用分析[J].廣東土木與建筑,2011,18(09):42-44.