精神病護理中語言溝通聯合心理護理的應用研究

孫曉鵬

【摘 要】 目的:精神病護理中語言溝通聯合心理護理的應用研究。方法:在本院2017年3月至2018年3月收治的100例精神病患者作為研究對象并分為參照組和研究組。參照組50例進行傳統性護理,研究組50例實施語言溝通聯合心理護理,對比兩組患者護理前后的精神狀態及護理效果。結果:應用語言溝通聯合心理護理的方法之后,研究組的精神狀態的評分明顯比參照組高,研究組的意識能力、行為能力和認知功能等均明顯優于參照組,具有統計學差異(P<0.05)。討論:在精神病患者的護理中應用語言溝通聯合心理護理的措施,可以平復精神病患者的情緒以及有效地恢復精神病患者的精神狀態,并對改善患者的生活質量有很大的幫助,符合精神病患者護理的需求,值得應用。

【關鍵詞】

精神疾病;語言溝通;心理護理;應用價值在人類病癥類別中,精神病是一種較為嚴重的疾病,其發病原理是由于患者存在嚴重的心理障礙,其發病時主要表現出情感認知、思維意志以及動作行為的障礙,嚴重時會伴隨自殘或是暴力傾向,甚至是自殺傾向。由于精神病癥的病程時間比較長,并且久治不愈,而且患者極有可能會對人產生抗拒行為,從而會導致患者在護理中失去依從性,進而會導致患者無法接受護理,得不到相應的治療。目前,在臨床治療精神病時,醫院會利用科學化的語言溝通結合心理護理的治療方法來對患者進行恢復,這種方法在一定程度上能夠讓精神病患者的情緒穩定下來,并且能夠讓其混亂緊張的心理平和下來。為了證明這一方法的科學性,本次研究選取了2017年3月至2018年3月來本院接受治療的精神病患者100例,然后再采取不同的護理方法,在一段時間后對比其治療效果,具體如下。

1 資料與方法

1.1 基本資料

本次研究選取了2017年3月至2018年3月來本院接受治療的精神病患者100例,經確認,所有患者都患有嚴重的精神疾病,不能完成獨立生活,其意識行為、語言等多方面都具有障礙。研究開始時將所有患者進行分組,一組為研究組,另一組為參照組,各50例。兩組的基本情況如下:參照組中男性29例,女性21例,年齡17~54歲,平均年齡為(35.5±18.5)歲,病程為2~13年,平均病程為(7.5±5.5)年;研究組男性28例,女性22例,年齡16~53歲,平均年齡為(34.5±18.5)歲,病程為2~12年,平均病程為(7.0±5.0)年。經對比,研究組和對照組的患者的基本情況基本相同,無明顯差別,可實施進一步研究分析,P>0.05。

1.2 方法

參照組:本組50例精神病患者一律采取傳統基礎性的護理,具體的內容是:醫院在針對患者的治療護理期間,由專業人員對其進行思想方面的開導,并定期向患者開展精神病防治及護理的相關講座,鼓勵患者、對患者進行精神方面的引導,在患者治療護理期間,應該由家屬經常陪伴,利用這種方式來加強患者和家屬對精神疾病的了解。另外,由于精神病的病發的原因較為特殊,其家人親屬陪在患者身邊,將患者發病的的具體表現詳細的告知醫院,醫院在了解到患者的基本情況后,更有利于對患者開展治療。且醫院應將治療該疾病的知識手冊及時給患者及家屬發放,加強患者間的交流,認真密切觀察患者的行為,避免患者做出一些危險的舉動。

研究組:為與參照組行成鮮明的對比,我們對本組的所有精神病患者采取語言溝通聯合心理護理,主要的參照內容如下,1)語言溝通:在對患者進行護理的過程中,護理人員需要加強與患者之間的語言溝通,與患者間建立有效的溝通,在各項護理操作、藥物應用的過程中,需要通過語言的交流來緩解患者的焦慮、抑郁、緊張等不良情緒,并提升患者對各項護理及工作的配合程度,在與患者進行溝通的過程中,需要注意語言選擇得當,并保持足夠的耐心來開展護理工作,不可以使用過激語言,保持態度溫和,確保溝通質量得到提升。除了護理與用藥以外,在平日中的護理工作也需要與患者間進行語言溝通,引導患者說出其內心的想法、不良情緒,以釋放出其心內的壓力與不快,護理人員可以與患者溝通其情感與生活中的情況、問題,并根據患者的愛好來找尋話題,激發患者的表達欲望,盡可能將患者的被動傾訴引導為主動溝通,提升患者對護理人員的信任度,把傳統的護患關系變成朋友關系,保障患者能夠積極主動地進行溝通、交流,緩解患者的不良情緒,讓其充分表達自身的真實想法,為相關的治療及護理提供幫助。2)心理護理:在日常對患者進行護理的過程中,護理人員需要加強對患者的心理干預,在與患者進行溝通的過程中,需要注意對患者的表情、行為及意識更為關注,通過患者的表現及態度來了解患者的心理環境,并以此為基礎,對患者的病情進行全面的分析與了解,加強對患者病情的掌握,為患者進行有針對性的心理護理。在進行心理護理的過程中,需要注意對患者的行為進行調整與矯正,通過正確的心理暗示及生物反饋,加強對患者的引導,促進患者的精神狀態及意識得到恢復。通過心理暗示的方法,幫助患者正確認識到自身的疾病狀況,并讓患者認可疾病的發生和存在,以積極配合醫生及護理人員的各項治療及護理工作,提升患者對于治療及護理的依從性。如果患者在治療及護理的過程中出現了極端行為及不良情緒意識時,需要護理人員通過心理干預的方式引導患者意識到自己行為的錯誤,并適當提醒患者停止錯誤的行為,幫助其及時進行改正。同時,護理人員需要加強對患者家屬進行心理干預,幫助患者家屬全面認識到疾病相關的內容,掌握相關的用藥知識及護理技巧,以及時掌握患者的病情發展、積極配合護理人員完成各項治療與護理工作。

1.3 觀察指標

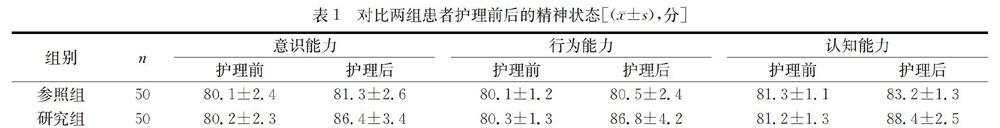

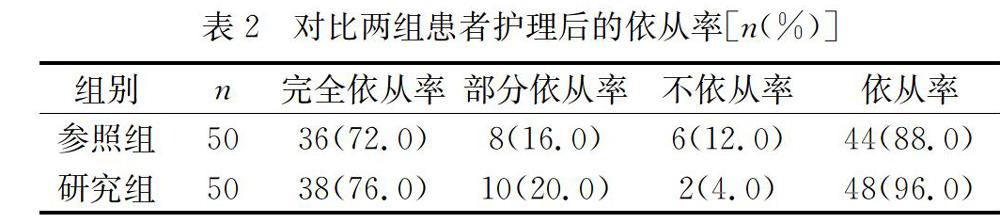

1)對比兩組患者護理前后的精神狀態,參照精神病患者療效評量表評分標準,評價兩組患者護理前后的意識能力、行為能力和認知功能,每項總分是100分,分值越高說明患者的精神狀態越好。2)對比兩組患者的依從性,若護理后患者可以自行且正確服藥,無需護士提醒,為完全依從;若護理后患者需要護士提醒并監督,才能夠正確服藥,為部分依從;若護理后,在護士的監督指導下患者依舊不能按時且按量地服藥,或者拒絕服藥,為不依從,依從率即完全依從率+部分依從率。

1.4 統計學分析

為了確保所得數據的真實性,我們對本次護理的對比使用SPSS 19.0進行統計學分析,計數資料采用百分比表示,計量采用(±s)表示,分別以χ2和t檢驗,P<0.05代表研究具有統計學差異。

2 結果

2.1 對比兩組患者護理前后的精神狀態

兩組患者護理前的意識能力評分、行為能力評分以及認知能力評分經過對比,無顯著差異,P>0.05;但是護理后研究組的上述評分均比參照組要高,差異十分顯著,P<0.05。詳細情況如表1所示。

3 討論

精神病主要體現于行為上和精神上與常人不同,是一種障礙性疾病,臨床護理中,患者治療基本上是采取傳統的護理方法,缺少系統、科學的護理方法。因為精神病患者自身的情緒變動較大,且其病癥期較長、護理難度較大,所以,導致精神病的治療成為世界共同面對的難題。鑒于此,本次研究發現,在針對精神病患者進行護理時,采用心理護理聯合語言溝通治療可以平復患者的情緒,并降低其心理壓力。研究表明,據統計分析可知,在利用語言溝通聯合心理護理后,雖兩組患者的病情都有一定的改善,但是,明顯可以看出研究組的恢復效果明顯比參照組要好,有統計學差異(P<0.05)。這是由于臨床護理中在對精神疾病患者實施心理護理時,醫療護理人員需要及時并詳細地記錄精神疾病患者的情況,尤其是在實施語言溝通聯合心理護理的過程中,需要密切觀察患者的情緒、狀態以及行為,做出有針對性的心理護理措施,利用科學的心理疏導,讓患者能夠放心的接受治療并能夠適當控制自己的情緒來接受護理,從而為患者后續的治療護理提供了堅實的保障。

綜上所述,在精神病患者的護理中應用語言溝通聯合心理護理的措施,從護理前后患者自身的精神狀態以及患者的依從率上來看,該措施能夠滿足于精神病患者的護理需求,值得臨床應用。

參考文獻

[1] 韓丹.精神病護理中應用心理護理和語言溝通的價值[J].繼續醫學教育,2019,33(07):109-111.

[2] 黃荊英.心理護理和語言溝通在精神病護理中的應用價值[J].中國醫藥指南,2019,17(19):231-232.

[3] 桂莉.精神病護理中語言溝通與心理護理的應用價值[J].心理月刊,2019,14(10):13-14.

[4] 屠愛芳.語言溝通聯合心理護理在精神病護理中的應用效果評價[J].實用臨床護理學電子雜志,2019,04(16):64,66.

[5] 王蘇景,符丹萍.語言溝通聯合心理護理在精神病護理中的應用效果分析[J].實用臨床護理學電子雜志,2018,03(33):144-145.