二維碼在產權市場信息化建設中的應用

◎ 秦冬冬 (山西省產權交易市場,太原030006)

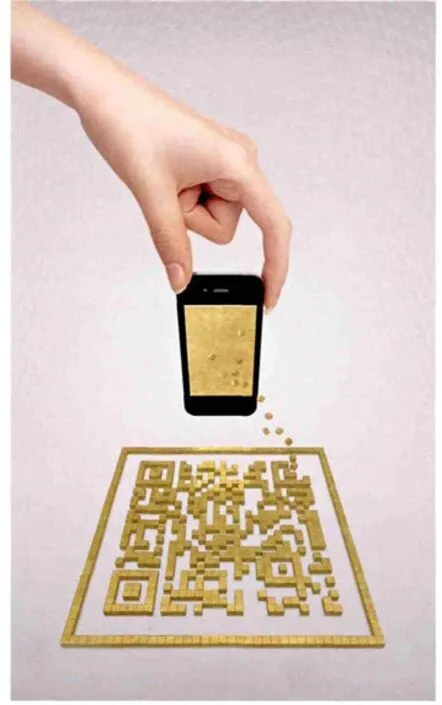

當下,矩陣式二維碼被頻繁地應用到各個行業中,“掃碼時代”的大幕已經拉開。對于依靠不斷創新而求得發展的產權市場來說,應該緊跟時代潮流,將對二維碼的推廣應用納入到信息化建設中來。

二維碼是用特定的幾何圖形按一定規律在平面(二維方向上)分布的黑白相間的矩形方陣記錄數據符號信息的新一代條碼技術,由一個二維碼矩陣圖形和一個二維碼號,以及下方的說明文字組成,可以儲存文本、網址、圖片、視頻、文件等各類資料,具有信息量大,糾錯能力強,識讀速度快,全方位識讀等特點。二維碼的應用極大地提高了數據采集和信息處理的速度,改善了人們的工作和生活環境,為管理的科學化和現代化做出了重要貢獻。

將需要訪問、使用的信息編碼到二維碼中,利用手機的攝像頭識讀,就成為手機二維碼,它是二維碼技術在手機上的應用。手機二維碼可以印刷在報紙、雜志、廣告、圖書、包裝以及個人名片等多種載體上,用戶通過手機攝像頭掃描二維碼或輸入二維碼下面的號碼、關鍵字即可實現快速手機上網,獲取各種信息,參與各種活動。

2015年3月18日,騰訊官網公布2014年第四季度及全年業績顯示,2014年末,微信及WeChat的合并月活躍賬戶同比增長41%,達到5億。作為時下5億人所使用的社交信息平臺,微信的信息傳播速度和信息量驚人,正在改變人們的溝通方式和生活方式。手機微信搭載的條碼識別功能換言之就是二維碼掃描功能越來越多地被人們用于傳播、獲取各類信息、進行網上購物及在線支付等。我們已經能嗅到二維碼技術潛在的商業價值,它會隨著微信、微博等信息平臺的發展而得到更廣泛的應用,在移動互聯網和物聯網的世界里大顯身手。

產權市場作為要素市場,信息積聚是其基本功能之一。在提供產權交易信息,溝通買賣雙方的過程中,信息傳播的速度越快、范圍越廣、效率越高,交易費用便越低,項目進場率和成交率也就越大。通過產權市場十幾年來的發展變化可以看出,信息化建設是其不斷創新發展的重要推動力。作為以信息化為支撐的平臺,必須用信息化手段來提高信息集聚的效率,降低交易過程中的各種成本,因此將二維碼技術應用到產權市場中,符合產權市場的技術創新要求,能更好地發揮產權市場的功能,體現出產權市場的價值。

1 開通微信公眾平臺 增加信息發布渠道

產權交易機構可以開通微信平臺或者微信企業號,利用微信的信息發布快捷、傳播速度快、信息到達率高、互動性便利、服務定位精準、營銷成本低等優勢,提升產權機構的信息發布、信息互動、文化宣傳等功能,更加便捷及時地向社會公眾公開產權交易、融資服務、項目推介、市場動態等各類信息,提高公信力和影響力,展示產權市場形象。屆時,人們只要通過手機掃描各產權交易機構的微信二維碼或搜索相關公眾微信號并“加關注”,就可以獲得相關信息。

2 建立二維碼電子檔案 完善項目追溯體系

產權交易機構可以為每個項目分配不同的編號,并將每個項目的文本、表格、圖片、視頻等詳細資料信息生成唯一的二維碼,將所有的項目二維碼匯集后建立電子檔案,如此既能使產權交易項目資料檔案管理工作更加規范,完善電子檔案數據庫、信息庫,又能實現隨時、便捷地對已做過的項目進行查詢閱覽,獲得所需信息,方便工作。

3 使用掛牌項目二維碼 廣泛征集意向受讓方

產權交易機構可以將掛牌項目資料生成獨立的二維碼,在信息發布過程中,意向受讓方只需要通過掃描二維碼便可以將相關信息下載到手機里,還可以對項目進行“關注”操作,完成意向報名。當技術開發足夠成熟后,意向受讓方可以通過掃描二維碼、在線支付等完成項目報名登記、交納保證金等工作。產權交易機構也能夠通過分析項目關注度提前了解市場行情,對項目的成交情況進行預估,調整工作節奏和方向,最大化地提高項目成交率和競價率。

4 生成《產權交易鑒證書》二維碼 完善防偽加密功能

《產權交易鑒證書》是轉、受讓方交易完成后進行產權變更登記的主要依據,通過鑒證書確認交易主體資格、交易過程的合法性以及整個交易行為的合法合規性。產權交易機構可以使用二維碼對《產權交易鑒證書》上的信息進行編碼,并根據需要進行加密,印制在《產權交易鑒證書》特定位置,增加鑒證書的防偽功能。同時,《產權交易鑒證書》的基本信息也可以存儲在二維碼中,譬如包含該項目所有的信息,包括項目編號、簽約日期、掛牌起止日、轉讓方全稱、受讓方全稱、交易方式、轉讓標的評估結果、轉讓價格、交易價款支付方式、產權交易機構審核結論等內容,轉、受讓方或辦理變更手續的單位都可以通過二維碼讀取設備、手機二維碼掃描軟件準確提取信息。

5 制作客戶信息二維碼 建立電子檔案庫

大數據時代的思維要求我們更加關注對信息的管理,對于產權市場來說,應該對以往項目中涉及的轉讓方、意向受讓人信息加以重視,加強管理和分析,可以將客戶信息制作成二維碼進行保存,建立完備的客戶電子檔案庫。例如,對近一年內的項目所涉及到的轉讓方、受讓方、意向受讓方等客戶信息進行歸總、分析,把進場項目較多的轉讓方和受讓項目較多的、信譽度高、實力強的受讓方信息生成二維碼進行儲存,直接“掃碼對接”,在一定時間單位內,可以無需重復查驗相關資證,新項目掛牌時也能直接從二維碼中提取企業的相關信息,這樣可以免去交易審核過程中的重復工作量,提高工作效率。

6 制作機構信息二維碼 擴大宣傳

產權交易機構可以制作本機構的微信公眾平臺、微信企業號、機構微博、機構網站等的二維碼,二維碼中間設置為機構的LOGO標示,印制在各類宣傳資料上,擴大企業宣傳渠道,方便產權資訊的傳播和企業文化的推廣。■