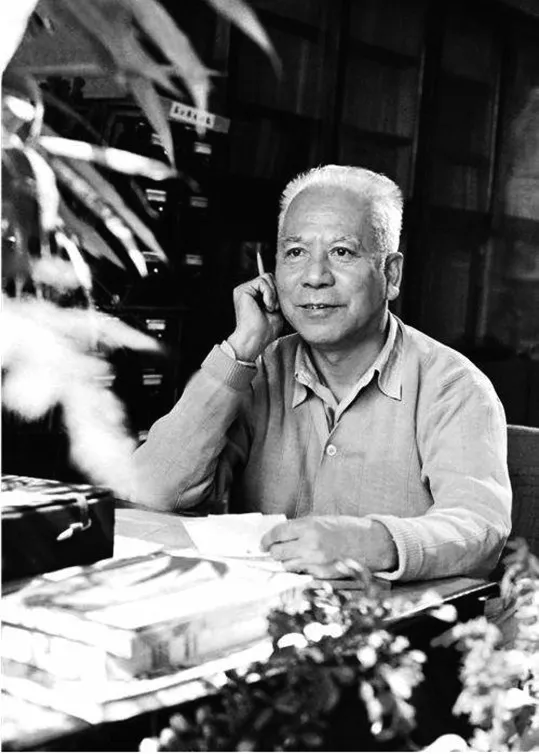

姚雪垠先生一二事

文/陳喜儒

1980年5月15日晚,中國作協宴請旅日華裔作家陳舜臣一行,馮牧主持,姚雪垠、季羨林、卞立強作陪。席間姚雪垠說:“我的《長夜》即將再版。這是一部自傳性質的小說,書中的陶菊生,就是我的化身,也是五四新文學運動中絕無僅有的描寫綠林人物和綠林生活的長篇小說。我在這部作品中,不僅揭示了許多農民在破產和饑餓中淪為盜匪的社會根源,同時也表現了他們身上蘊藏的反抗邪惡勢力的巨大潛力。我十四歲時,做過土匪的義子,干了三個月。那時候,土匪綁票,要人來贖,但他們沒文化,不識字,就叫我為他們寫信。沒有這段生活經歷,我寫不了土匪,寫不了綠林生活。在《李自成》中,有個人物叫雙喜,他的一些經歷,就有我個人的影子。

當時,陳舜臣的中國近代史三部曲之一的《太平天國》正在日本的《小說現代》上連載,他聽說姚雪垠對太平天國也感興趣,問道:“《太平天國》,您還寫嗎?”姚雪垠說:“本來打算寫兩卷《李自成》后就寫《太平天國》,但看來很難。年紀大了,不知道自己還有多少時間。如果生命允許,還是想寫。太平天國太曲折、太復雜、太壯麗、太誘人了,人物眾多,波瀾壯闊,起伏跌宕,扣人心弦,引人入勝,非常想寫。”

1983年6月,日本作家松本清張到北京訪問,6月13日在北京飯店與姚雪垠、劉心武就歷史小說創作問題進行座談。姚雪垠認為,歷史小說“要深入歷史,也要超越歷史。深入歷史是前提,是基礎。超越歷史是為了完成小說藝術。”

松本清張不同意姚老的觀點,他說:“歷史小說不能虛構,要根據史實來寫。如果完全根據自己對歷史的解釋而虛構,超越了歷史,就會失去真實性、藝術性,背離現實主義,就不能叫歷史小說,讀者也不會買賬。”

姚雪垠說:“《李自成》虛構占90%以上。但虛構是有原則的,不是隨意想象。虛構的情節必須符合當時的歷史條件,把那些情節放到當時的歷史環境中,要經得起反復推敲才行。我企圖通過這部長篇小說的藝術描寫,反映中國歷史上農民戰爭的基本規律和一些重要的歷史經驗。”他根據自己的切身體會,提出歷史小說家必須具備三個條件:“一、本身必須是學問家,有比較廣泛深厚的文化修養,尤其是比較豐富的歷史知識,比如當時的官制禮節,民間風俗,地理山川,兵器武藝,戰略戰術,都要有深入的研究,了熟于心,才能運用自如;二、應該是個語言藝術家,有優秀的文學修養,有高超的表現能力,懂得長篇小說的藝術;三、他還應該是個思想家,能夠洞察歷史的本質,歷史的發展規律,歷史的經驗教訓。”

松本清張說:“小說最重要的品格是要有趣,好看,吸引人。如果沒有趣味,充滿了枯燥的說教,讀者就不讀,只有把高尚的理念寓于有趣的故事中,才易被讀者接受吸收。如果喪失了文學作品的藝術品格,就不是文學作品,就會被讀者拋棄。

那次對談,涉及歷史小說創作的許多重要問題,很有意義,于是我根據談話錄音整理成《歷史小說創作漫談》,寄姚老、劉心武校正,擬找一家理論刊物發表。姚老用朱筆對錄音記錄稿進行了仔細修改。

這份記錄,發表于《當代文藝思潮》1984年第三期,題目改為《姚雪垠、松本清張漫談歷史小說創作》。