青海昆侖河地區金鎢礦床成礦規律及找礦方向

逯永卓王泰山鄭英張堯徐貝貝

(1.青藏高原北部地質過程與礦產資源重點實驗室,青海西寧 810012;2.青海省地質調查院,青海西寧 810012)

0 引言

昆侖河位于東昆侖西段,夾持于昆侖山南坡、西大灘以北;行政區劃隸屬青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市,距格爾木南西約110 km,緊鄰青藏公路(鐵路)以西。東昆侖作為中央造山帶的一脈,成礦條件優越,尤其以金為優勢礦種,前人先后發現評價了駝路溝、開荒北、大場等大中型金礦床。昆侖河作為東昆侖西段的一部分,自2010 年以來,通過小比例尺的地質調查及化探掃面,相繼發現評價了大灶火—黑刺溝金礦、沒草溝西金礦、銅金山金(銅)礦、黑海北金礦等礦床(點),提交金金屬量(333+334)15 t,金平均品位1.5~7.6 g/t;并發現了萬保溝鎢礦、二道溝鎢礦等鎢礦床,提交WO3金屬量(333+334)2.8 萬t,WO3品位0.063%~0.31%;從而打開了該區的地質找礦新局面。但同時,針對區內金、鎢等礦床的研究工作較薄弱,僅針對黑刺溝、二道溝、銅金山等區的金、鎢礦進行了少量研究,缺乏將金鎢作為一個整體的研究。本文通過對區內典型金、鎢礦床點成礦地質特征的認識,總結梳理金鎢礦成礦規律,探討金、鎢的成礦機理,分析找礦方向,服務地質找礦工作。

1 地質背景

昆侖河地區大地構造單元劃屬秦祁昆造山系南昆侖結合帶東昆侖南坡俯沖增生雜巖帶(潘桂堂等,2002),成礦區劃屬東昆侖Au、Cu、Pb、Zn、Fe 多金屬成礦帶昆南Au-Cu-Co 成礦亞帶(潘彤等,2016)。

1.1 地層

以次穩定-穩定型古生界及中、新生界陸相沉積為特征(圖1)。從老到新出露有中-新元古界萬保溝群的一套低綠片巖相巖石組合,巖性有蝕變玄武巖、凝灰巖、白云巖、灰白色硅質條帶白云石大理巖等;下寒武統沙松烏拉組陸緣裂谷相的砂巖-安山巖-頁巖建造;奧陶—志留系納赤臺群以長石石英砂巖、千枚狀板巖、千枚巖、片巖等主的一套淺海陸棚相堆積的沉積組合;二疊系馬爾爭組以千枚巖、砂質板巖夾灰巖的碎屑巖建造;下三疊統洪水川組以石英砂巖為主的碎屑巖建造;及中—下三疊統鬧倉堅溝組、希里可特組、古新統-漸新統沱沱河組海陸交匯相地層(潘彤等,2016)。

圖1 昆侖河地區地質礦產簡圖

1.2 構造

昆南斷裂帶和昆中斷裂帶分別在南北兩側通過,構成了東昆侖南坡俯沖增生雜巖帶的邊界,區內斷裂構造、韌性變形帶等極為發育,主構造線方向為北西西向、北西向(圖1)。脆韌性構造帶以構造巖片、巖石的強片理化、糜棱巖化、碎裂巖化等為特征。次級構造變形帶主要緊靠東昆中斷裂帶沿大灶火溝腦-黑刺溝-沒草溝中游-拖拉海溝-小南川一線呈NWW 向發育,構成了區內一條重要的控礦次級構造帶,目前區內已知的礦床點均分布于該組斷裂帶中或其附近。

1.3 侵入巖

主要沿昆中、昆南斷裂帶旁側呈北西西向串珠狀、巖基狀分布,以加里東期、印支期為主(圖1)。其中晚三疊世侵入巖分布較廣,侵位于中新元古界、奧陶系中,巖石類型為似斑狀黑云母二長花崗巖、花崗閃長巖、石英閃長巖,以(似斑狀黑云母)二長花崗巖為主,屬一套過鋁質高鉀鈣堿性系列,代表了區內一期后碰撞造山環境(青海省地質調查院,2013)。巖脈主要有輝綠巖脈、花崗斑巖脈等,與成礦有關的主要為花崗細晶巖脈,產出于萬保溝、一道溝一帶,侵位時代晚三疊世—侏羅紀。

1.4 地球化學特征

區內顯現良好的Au、As、Sb、Cu、W、Sn、Bi 等地球化學異常(青海省地質調查院,2013)。Au 異常主要沿大灶火溝腦—拖拉海溝—一道溝溝口一帶分布,形成了沿著構造變形帶分布的Au 地球化學異常帶,且呈現Au、Sb、As、Hg 的元素組合,通過已有的工作,地球化學異常與已知礦床(點)的對應性較好,說明了化探異常主要為礦質異常;W 異常則主要分布在萬保溝口—拖拉海溝—二道溝一線,少量分布于二道溝以西至五道溝一帶,異常整體呈面狀展布,其空間分布范圍與印之晚期花崗巖體的空間分布有一定關系。

2 礦床(點)礦產地質特征

2.1 金礦床(點)

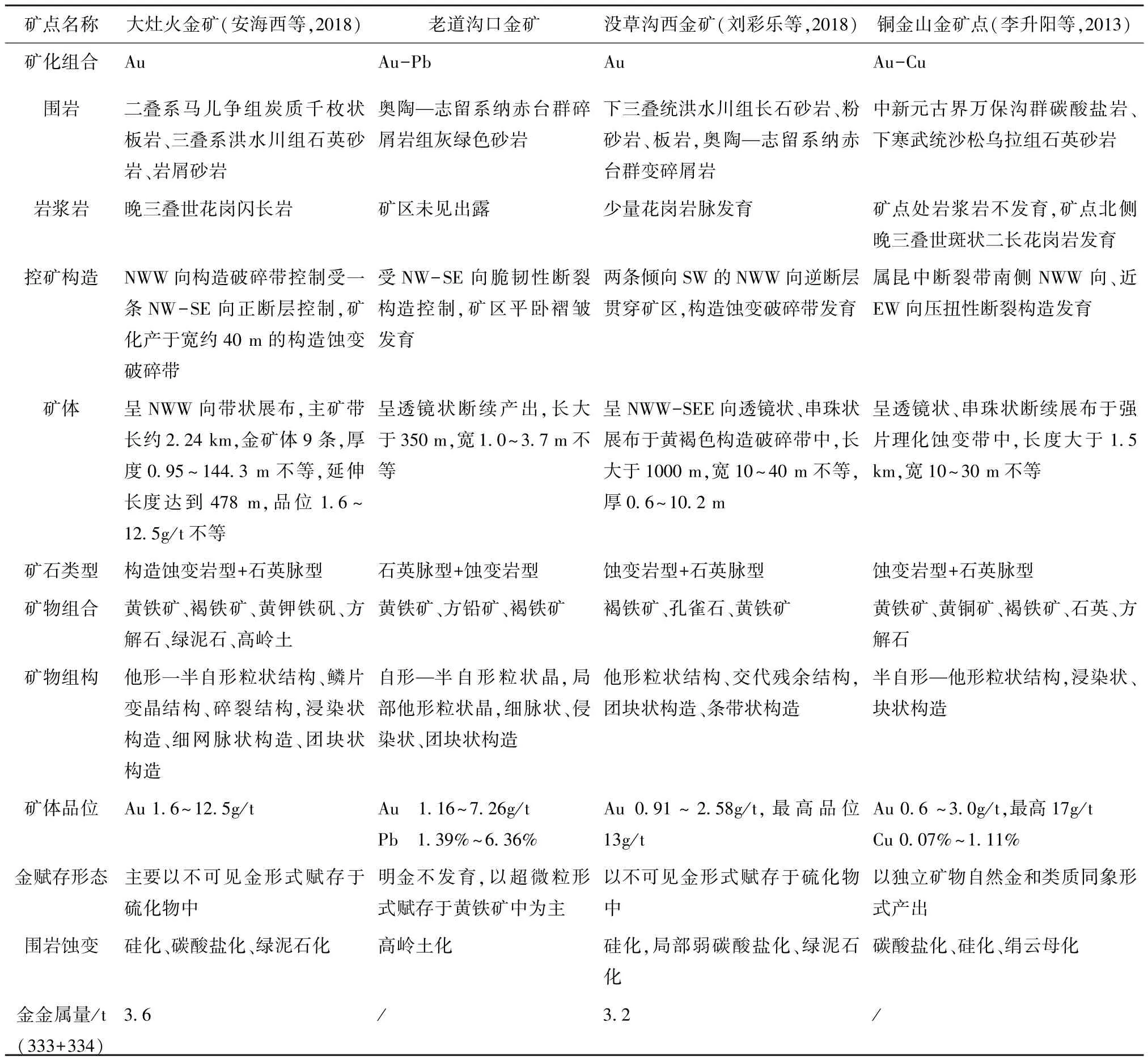

金礦化強而廣,品位變化較大,主要沿北西向構造帶呈串珠狀分布。礦化類型以構造蝕變巖型為主,石英脈型次之(表1)。

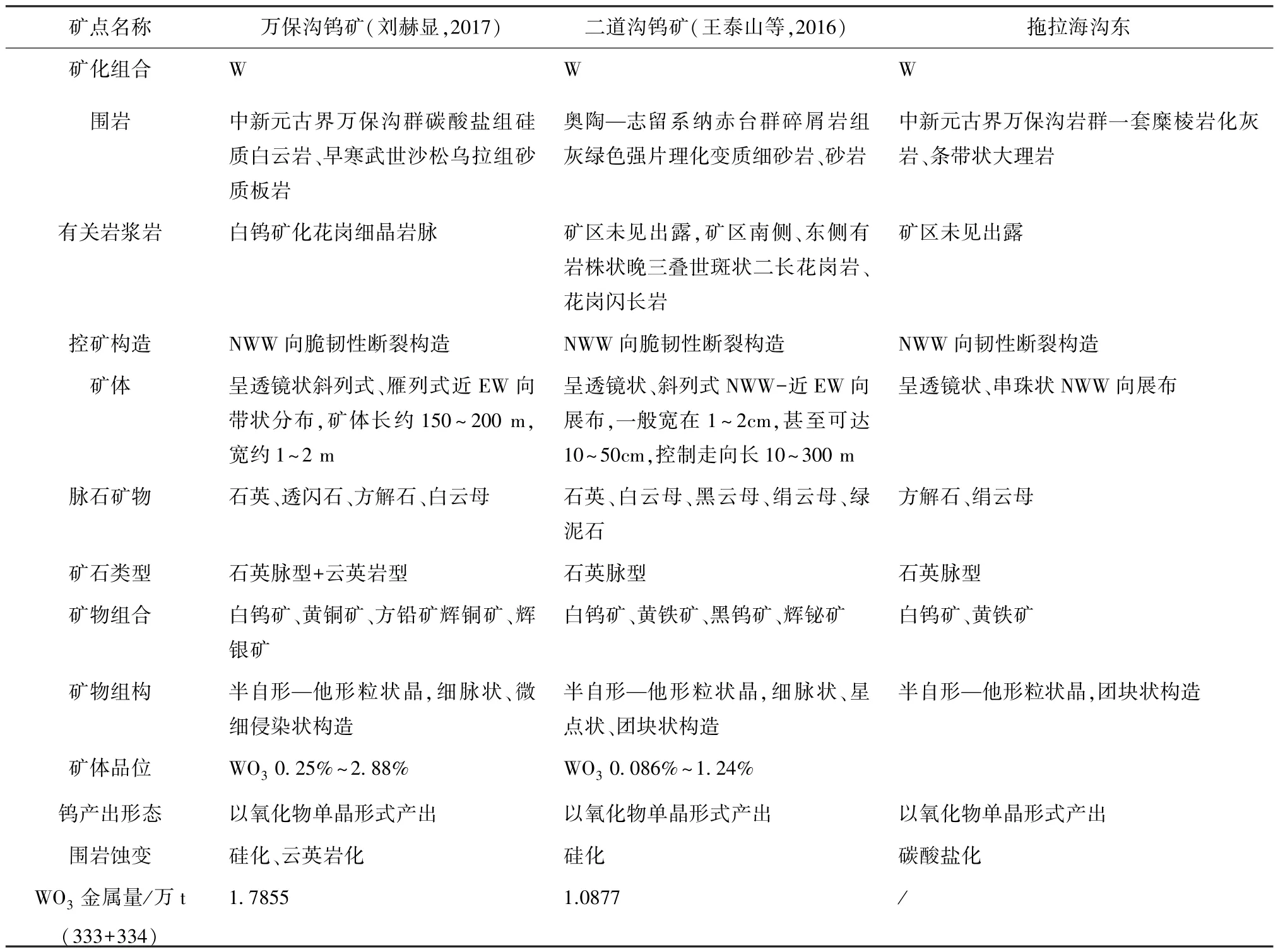

2.2 鎢礦床(點)

鎢礦主要在萬保溝、拖拉海溝東、二道溝等處分布,其成礦類型主要為熱液脈型和矽卡巖型,云英巖、云英巖化碳酸鹽、石英脈為主要的礦致載體,礦石礦物為白鎢礦,一般沿脈壁或在脈體中呈團塊狀、脈狀展布;二道溝、拖拉海溝礦區未見與成礦直接相關的巖體,在萬保溝鎢礦區可見白鎢礦化花崗細晶巖脈(表2)。

表1 昆侖河地區典型金礦床(點)地質特征

表2 昆侖河地區鎢礦床(點)地質特征

3 金鎢成礦規律

3.1 沉積建造與成礦

區內金礦對地層基本無選擇性,自西向東,大灶火金礦產出于三疊系洪水川組和二疊系馬爾爭組,黑刺溝金礦和沒草溝西金礦產于奧陶—志留系納赤臺群和三疊系洪水川組,銅金山金礦產于中新元古界萬保溝群和下寒武統沙松烏拉組。鎢礦產出于中新元古界萬保溝群碳酸鹽巖和奧陶—志留系納赤臺群變碎屑巖中。奧陶—志留系為區內成礦提供了一定的物源,奧陶—志留系中Au 的含量明顯高于地殼元素豐度7 倍左右(表3),前人已有的研究認為(袁萬明等,2000,2003;豐成友等,2004),東昆侖地區金礦成礦經歷多個期次,沉積地層中豐富的物源是其成礦的基礎。鎢礦鑒于其成礦具有較強的專屬性,暨其主要與A 型花崗巖關系密切,結合區內鎢礦主要呈受熱液交代蝕變的云英巖型和熱液充填沉淀型的石英脈型發育,初步認為其物質來源主要為花崗質成礦母巖及其巖漿熱液。

3.2 構造變形與成礦

目前已發現的金、鎢礦(床)點,均沿區內北西西、北西向的次級構造帶展布。其中金礦分別沿大灶火溝—黑刺溝—沒草溝—拖拉海溝一線和萬保溝溝腦一線分布,在昆侖河地區形成了兩條北西西向的“金腰帶”,從元素地球化學圖也可見到相對應的異常展布特征,沿構造變形帶形成了帶狀的Au 元素異常帶。從金礦的產出特征及賦礦層位來看,其地層成礦專屬性不強,主體受構造控制,礦體主要產出于北西西向或北西向的構造破碎帶、構造透鏡體或構造巖片中,成礦流體在構造空間充填或交代圍巖形成石英脈型或蝕變巖型礦石。鎢礦空間上產出于北西西向構造變形帶的南端,礦體也主要受次級構造控制沿構造帶或劈理、片理發育產出,受圍巖性質的不同的而形成交代蝕變型云英巖型礦石和充填交代型石英脈型礦石。

表3 昆侖河地區主要地層微量元素含量統計

3.3 巖漿作用

區內巖漿活動強烈,尤其是晚三疊世酸性巖體在區內極為發育,主要緊鄰昆中斷裂帶南側、二道溝—小南川一帶呈巖株、巖基狀出露。根據前人對東昆侖地區構造巖漿演化與金礦成礦關系的研究,認為晚三疊世構造巖漿活動為成礦提供了熱源驅動力(袁萬明等,2000;豐成友等,2003;杜玉良等,2012)。

該區的鎢礦點均未有侵入巖出露,僅萬保溝礦區見有少量的花崗細晶巖脈穿插,并伴隨有少量白鎢礦化,說明該期巖脈與區內鎢礦具有成因關系。結合該期巖脈主要分布于萬保溝、一道溝一帶,并侵位于晚三疊世斑狀二長花崗巖中,說明伴隨著晚三疊世花崗巖的侵位,緊接著有一期巖漿活動可能控制了區內鎢礦的形成,但該期巖漿沒有大面積出露,在地表僅以巖脈的形式產出。并且從地球化學異常組合角度來看,W 元素地球化學異常主要在萬保溝—二道溝一帶基本沿晚三疊世巖體周邊分布,同時在昆侖河上游南側晚三疊世花崗巖分布區亦有W 異常展布。同時,由該套巖體向西,成礦元素異常組合呈現帶狀變化的特征較為明顯,由近巖體相的W-Bi-Mo 組合異常帶到巖體外圍的As-Sb-Au-化、萃取,形成含礦流體就位成礦。同時,由于造山Cu 和Au-As -Pb 組合異常帶,到遠離巖體中心的Au -As-Ag-Pb-Hg 組合異常帶,與巖漿熱液礦床由中心相至遠程相的元素組合有一定的相似性。進一步說明晚三疊世巖漿活動期后的一期巖漿作用與區內成礦關系密切,是成礦主要的熱源或物源。

4 成礦機制

4.1 成礦時限

整個東昆侖地區的金礦床成礦時代均以晚印支期為主,成礦時代200~252 Ma,系碰撞造山晚期受構造巖漿活動控制形成(袁萬明等,2003;豐成友等,2003)。根據區域構造成礦事件,該區金成礦應與整個東昆侖成礦帶成礦時間相對應,主成礦期印支期。

鎢的化學性質注定其成礦主要與巖漿活動有關(裴榮富等,2008;張旗,2013;華仁民,2011),而在昆侖河地區僅在萬保溝鎢礦區見到了具有白鎢礦化的花崗細晶巖脈,其他礦區未見侵入巖出露。區域上大面積分布的印支晚期花崗巖均不含礦,基本排除其成礦可能,但具有指示意義。由此推測鎢礦成礦年齡為印支晚期—燕山期。

4.2 成礦機理

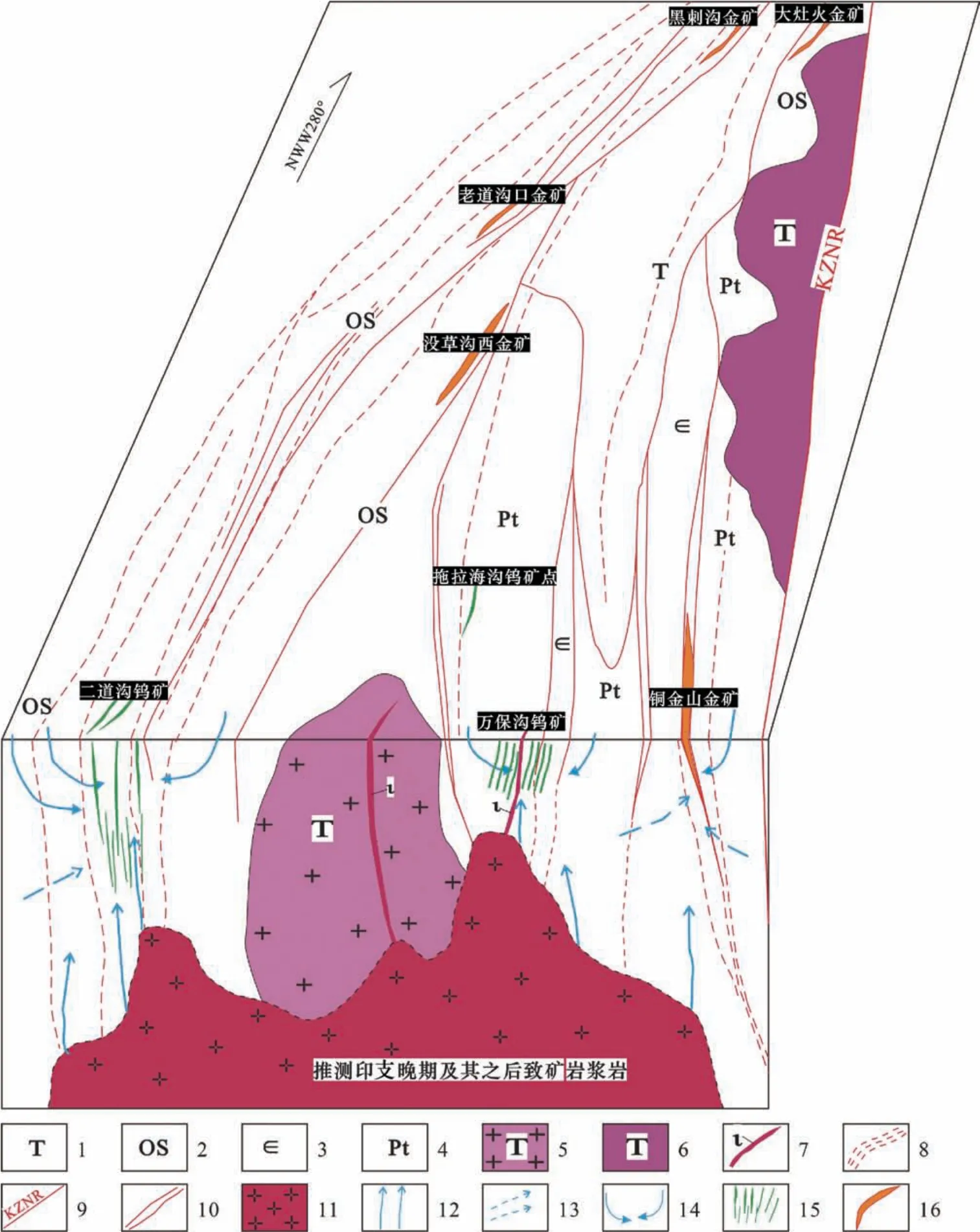

圖2 昆侖河地區金鎢成礦模式圖

晚三疊世構造巖漿活動形成的巖漿熱液疊加地層建造熱液、變質流體等對地層中Au、Cu 等進行活帶的加厚,下地殼發生拆沉、重熔(殷鴻福和張克信,1997;諶宏偉等,2005;羅照華等,2002),緊隨晚三疊世花崗巖之后形成了一期花崗巖的上升侵位,伴隨了大量的鎢礦化,在區內表現為具白鎢礦化的花崗細晶巖;隨著溫壓條件的變化,巖漿結晶成巖,含礦巖漿熱液繼續將鎢元素帶至巖體頂部圍巖引張裂隙就位(裴榮富等,2008;華仁民,2011),隨著動力減弱及揮發分的逸出,最終形成了交代蝕變型的萬保溝鎢礦和石英脈型的二道溝、拖拉海溝鎢礦等(圖2)。并且隨著熱液上升、擴散,巖漿熱液為Au等成礦元素的運移進一步提供了運移介質、熱驅動力,在構造空間伴隨著溫壓的急劇變化而最終沉淀成礦。

5 找礦方向

昆侖河有著良好的成礦地質條件,大灶火、黑刺溝及黑海北金礦具有達中型以上的潛力,二道溝鎢礦、萬保溝鎢礦等具有大型礦床的潛力。優越的成礦地質條件,顯現了該區尚有更大的找礦空間有待發掘。通過筆者粗淺的認識,將昆侖河地區的下一步地質找礦分為兩個方向:一是針對鎢(錫)等,主要在晚三疊世酸性巖體附近結合化探異常尋找致礦的地球化學異常或地質異常,并依據圍巖性質的不同主攻交代蝕變型或脈體充填型,符合該特征的區域有東昆中斷裂帶南側、小南川、西大灘北一帶等,同時,礦體主要受產狀陡傾的構造空間控制。二是針對金(銅、銻)等,在重點關注北西西或北西向構造變形帶的同時,應對鎢礦周邊圓形區域內與構造變形帶疊加的區域重點關注。同時,由于筆者認識有限,沒有進一步討論金鎢在垂向空間上是否有空間關系,有待于隨著勘查、研究工作的深入來解決。

6 結論

(1) 區內金鎢礦床地層的成礦專屬性不強,主要受北西西、北西向構造變形帶控制,金礦直接發育于構造帶中,以構造蝕變巖型為主伴隨少量石英脈型;鎢礦產于區域性構造帶端部或其交匯部位,與晚三疊世巖體無直接成因關系,具有一定指示意義,與侵位于晚三疊世巖體中的花崗細晶巖脈具有一定的成因關系。

(2) 昆侖河地區金、鎢最終成礦均與晚印支期及其之后的一期巖漿作用有關,鎢礦為巖漿近中心相形成的中高溫熱液礦床,金礦為遠程相中低溫熱液疊加礦床。

(3) 昆侖河地區鎢礦找礦應結合化探異常,并集中在東昆中斷裂帶南側及小南川、西大灘北一帶晚三疊世花崗巖體附近;金礦在鎢礦周邊及北西西、北西向構造變形帶中,找礦潛力較大。