山西省黃河流域節水現狀及供需形勢分析

杜娟娟

(山西省水利水電科學研究院,山西 太原 030002)

黃河流域生態保護和高質量發展,同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣,是重大國家戰略。2020年5月,習近平總書記在山西考察時強調要扎實實施黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略,推動山西沿黃地區在保護中開發、開發中保護。山西是全國第一個全省域、全方位、系統性的國家資源型綜合配套改革試驗區,黃河流域是其重要的新型能源基地和農產品生產基地。然而,山西省水資源形勢相對嚴峻,水資源短缺、用水結構不合理、用水模式粗放以及時域性缺水等問題已經凸顯,使得全省經濟發展與水資源布局不相適應,這些已經成為制約全省黃河流域生態保護和高質量發展的因素,建設節水型社會已成為流域可持續發展的必然選擇[1]。

因此,正確評價山西省黃河流域節水現狀,對流域的供需形勢進行分析,提出相應的節水措施,更能有效引導流域內節水發展方向,促進節水技術的推廣,對指導流域內節水技術的研究及水資源有效配置具有十分重要的意義[2]。

1 山西省黃河流域用水現狀

1.1 供水、用水情況

根據2018年《山西省水資源公報》,2018年山西省黃河流域總供水量為49.552億m3,占全省總供水量的66.0%,其中地表水26.787億m3、地下水19.716億m3、其他水源3.049億m3,分別占供水總量的54.1%、39.8%和6.1%。用水量按取水用途分為:農田灌溉、林牧魚畜用水量,分別為27.226億m3、1.719億m3;工業、城鎮公共用水量,分別為9.228億m3、1.863億m3;生態用水量2.146億m3;居民生活用水量7.369億m3;分別占總用水量的54.9%、3.5%、18.6%、3.8%、4.3%、14.9%。

對2010—2018年山西省黃河流域的供水量進行研究可知,山西省黃河流域多年平均供水量為49.127億m3,供水總量波動中總體呈緩慢增長的趨勢,地表水供水量總體呈上升的趨勢,地下水呈下降的趨勢,其他水源總體平穩。地表水、地下水、其他水源供水比例由2010年的43.9%、50.0%、6.0%變化為2018年的54.1%、39.8%、6.1%。2018年全省黃河流域地表水供水量較2010年增加5.318億m3,地下水供水量在全省黃河流域總供水量中比例下降了10.2%,2018年全省黃河流域地下水開采量較2010年壓采了4.732億m3。山西省黃河流域2010—2018年供水總量統計情況見表1。

表1 山西省黃河流域2010—2018年供水總量統計 單位:億m3

1.2 用水水平及用水效率

a.橫向比較。與全國用水水平進行比較,2018年山西省黃河流域人均綜合用水量為203.437m3,明顯低于全國平均水平432.101m3,但略高于山西省平均水平200.684 m3;2018年山西省黃河流域萬元GDP用水量為50.250m3,低于全國水平66.820m3,略低于山西省的平均水平58.248m3;2018年山西省黃河流域畝均灌溉用水量為193.212m3,低于全國水平365.014 m3,略高于山西省平均水平188.048 m3。

b.縱向比較。對山西省黃河流域2010—2018年用水指標進行統計分析可知(見表2),人均用水量在計算期內變化幅度不大,整體呈下降趨勢;萬元GDP用水量下降的幅度較大,2018年與2010年相比下降了32.746m3,下降幅度為39.5%;畝均灌溉用水量也呈下降的趨勢,2018年較2010年下降了75.383m3。

表2 山西省黃河流域2010—2018年用水指標統計

2 山西省黃河流域供需形勢分析

2.1 現狀年需水量

由2018年《山西省水資源公報》可知,黃河流域2018年農田有效灌溉面積為1443.620萬畝,實際灌溉面積為1409.123萬畝,灌溉水量為27.226億m3;林牧漁業灌溉(補水)面積為149.192萬畝,牲畜1237.119萬頭,林牧漁畜用水量共計1.719億m3。

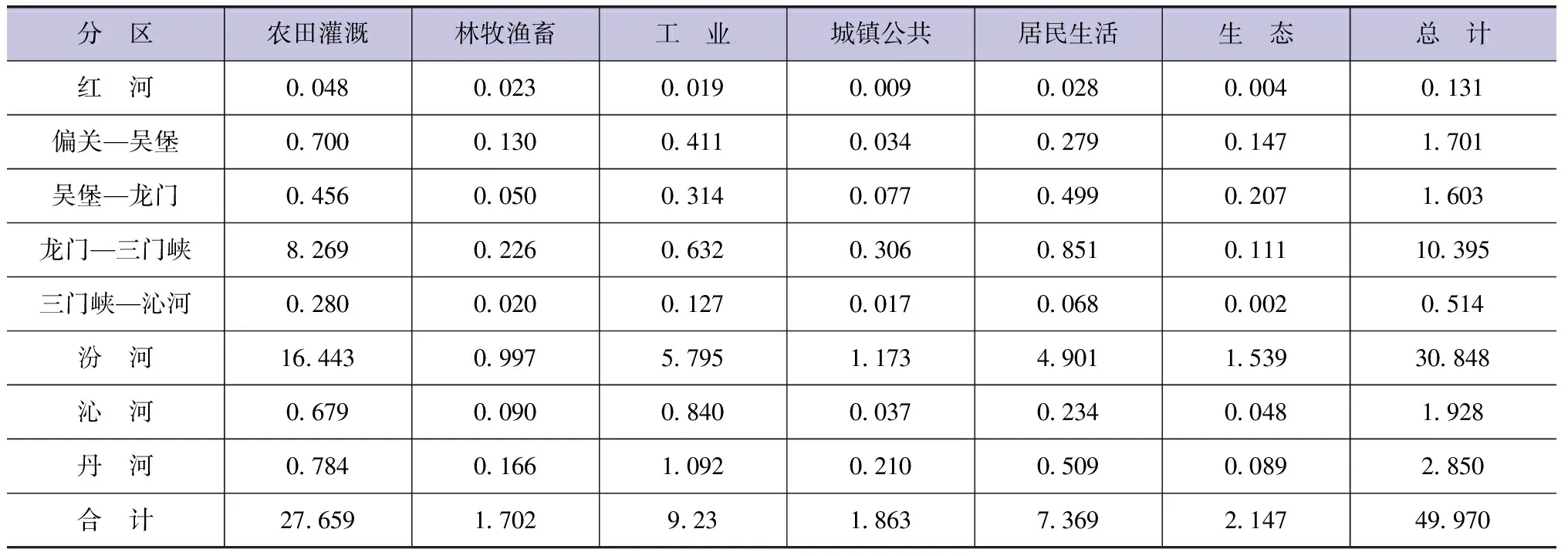

農田灌溉及林牧漁畜需水量按照各區有效灌溉面積、實際作物種植比例、種植習慣、養殖情況并結合現狀節水水平及《山西省用水定額》(DB14/T 1049.1—2020)等進行計算,考慮各區農田和林牧漁畜全部面積都需水的情況下,得出2018年山西省黃河流域農田灌溉及林牧漁畜需水量為29.361億m3。工業、城鎮公共、居民生活、生態需水量按2018年實際用水量計算,則2018年山西省黃河流域總需水量為49.970億m3。山西省黃河流域2018年各區需水量見表3。

表3 山西省黃河流域2018年分區需水量 單位:億m3

2.2 2018年可供水量

山西省黃河流域供水水源包括地表水源、地下水源及其他可供水源,2018年地表水供水量為26.785億m3、地下水供水量為19.718億m3、其他水源供水量為3.049億m3。

地表水可供水量采用2018年實際供水量26.785億m3;地下水可供水量采用2018年實際供水量19.718億m3扣除地下水超采量3.270億m3[參考水利部下發的《全國平原區地下水超采區分布范圍》(水資源函〔2015〕67號)和《關于加強地下水管理與保護工作的通知》(晉政辦發〔2015〕123號]的成果,則地下水可供水量為16.448億m3;2018年其他水源可利用量維持現狀水平,為3.049億m3;經計算,2018年黃河流域總供水量為46.282億m3,見表4。

表4 山西省黃河流域2018年分區可供水量 單位:億m3

2.3 2018年供需平衡分析

2018年黃河流域需水量為49.970億m3,可供水量為46.282億m3,缺水量為3.688億m3,其中汾河和龍門—三門峽干流區間缺水情況較為嚴重,可知現狀節水水平情況下,可供水量仍然不能滿足流域的需水量。

3 山西省黃河流域節水對策研究

由以上對山西省黃河流域用水現狀及現狀年供需平衡形勢的分析可知,在現狀節水水平情況下,流域的可供水量不能滿足其需水量,因此,需要進一步加大節約用水力度,全面推進節水型社會的建設。2020年“十三五”工作即將結束,在即將到來的“十四五”期間,要踐行習總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的新時期治水思路,落實水利改革發展總基調,以實行國家節水行動、推進生態文明建設等工作為主旋律,按照“抓關鍵、除隱患、促節水、補短板、提能力、強監管”的要求,全面實行最嚴格的水資源管理制度,全方位提高山西省黃河流域的節水工作發展,致力推進山西省節水型社會建設的進程。

3.1 節水制度

a.繼續完善和理順節水管理體制。建立健全相應的協作工作機制,按照職責分工,落實目標責任,確保責任到位、措施到位、投入到位,嚴格用水定額管理、取水許可制度,強化節水目標考核。

b.建立相應的機制。建立健全取水許可機制、節水減排機制,同時建立合理的水價形成機制和節水激勵政策。

c.健全公眾參與機制。建立公開透明的參與機制,逐步形成“水利主導、教育配合、校社互動、公眾參與”的節水宣傳機制,保證公眾能夠廣泛參與到各項節水工作管理和監督中。同時要加強節水培訓,普及節水知識。

3.2 節水措施

a.農業節水措施。繼續加大農田灌溉節水工程的實施,采取渠系防滲改造、田間節水、發展高效節水灌溉等措施。健全農業水價機制,合理制定農業水價,探索實行分類水價,提高農業用水效率。建設省級智慧農業示范區,同時在流域范圍內繼續推進農業水價改革政策的實施,安裝農業計量設施,并實行農業水價補貼制度和財政獎勵補貼制度。

b.工業節水措施。根據流域內工業產業布局及發展方向,在重點抓好高耗水行業節水工作的同時,合理調整布局,加快產業結構調整,嚴格市場準入及限制高消耗、高排放、低效率、產能過剩行業的盲目發展。堅持節水工藝、節水設備與建設項目同時設計、同時施工、同時運行,以提高工業用水的利用效率和技術水平。建設節水型工業園、清潔生產示范項目和節水型企業,定期開展水平衡測試,加強企業用水制度的建設。

c.城鎮生活和公共用水節水措施。加快城鎮公共供水管網改造,降低城鎮公共供水管網漏損率,開展機關、學校、賓館、醫院等公共用水單位的節水型器具推廣和使用,進一步推進節水型載體的建設,全面提升節水水平。

d.非常規水源利用。在科學合理開發利用地表水、地下水的同時,繼續開發利用再生水、中水等非常規水源,因地制宜地推進城市、企業的雨水積蓄利用和資源化利用工作。

e.縣域節水型社會達標建設。在“十四五”期間,流域內各地市繼續開展全國節水型社會建設試點和全國縣域節水型社會達標建設,創建節水型城市,通過政府主導、部門協作和全民參與的組織方式,以機制體制建設、制度建設、工程建設和管理保障措施建設等綜合措施為抓手,加快推進山西省縣域節水型社會達標建設工作,將節水貫穿到經濟社會發展及生產生活的全過程[3],同時繼續開展節水型企業、節水型公共部門、節水型灌區、節水型小區的創建工作。

4 結 論

本文對山西省黃河流域的用水現狀及用水水平進行了評價,并對其2018年的供需形勢進行了分析,得出主要結論及建議如下:

a. 2010—2018年山西省黃河流域人均用水量在整個計算期內變化幅度不大,整體呈下降趨勢,畝均灌溉用水量也呈下降趨勢,萬元GDP用水量下降幅度最大。

b. 2018年黃河流域需水量為49.970億m3,可供水量為46.282億m3,缺水量3.688億m3,其中汾河和龍門—三門峽干流區間缺水情況較為嚴重,可知在現狀節水水平情況下,流域的可供水量還不能滿足其需水量,需要繼續加大節約用水力度,全面推進節水型社會的建設。

c.今后應繼續加強節水工作事宜,理順相應的機制體制,推進農業、工業、城鎮生活、非常規水源的利用以及縣域節水型社會達標建設的工作。