制造業城市工業節水問題與對策研究

熊溢威 陳毅敏 李峻毅

(佛山市質量和標準化研究院,廣東 佛山 528099)

在我國當前產業結構轉型升級和經濟下行壓力持續增大的背景下,制造業在產業結構中仍然具有“壓艙石”的作用,制造業城市通常是指產業結構中工業增加值占年生產總值比例較高的城市[1]。實體經濟特別是先進制造業日益成為各個地區大力扶持和引導的對象,其創新能力強、經濟帶動性好,具有優質的多領域融合性和綠色集約性[2]。高效節約的水資源管理利用體系更是先進制造業題中應有之義[3]。城市工業用水是全社會用水的重要組成部分,提高工業用水效率,實施全面工業節水政策,控制工業用水總量、降低用水強度指標(萬元GDP耗水量、萬元工業增加值耗水量),是實現綠色可持續發展的重要保障[4-5]。

近年來,各省市都在大力推進國家節水型城市、縣域節水型社會及節水型企業創建工作[6-7],對于提高城市公共領域的水資源管理水平具有一定成效,但對于一些制造業城市復雜龐大的工業節水問題[8],仍亟待解決。本文介紹了廣東省佛山市工業用水管理現狀,對其工業企業節水的基本情況、工業節水的問題及經驗、工業節水的潛力、節水型企業現狀等方面進行了研究。佛山市是典型的以制造業為主的地級市,國內還存在一批與其經濟規模及發展水平相當的制造業城市,其用水管理模式對其他制造業城市具有一定的參考性[9]。

1 城市概況

佛山市地處廣東中南部,珠江水系腹地西側,廣州西南側,2019年地區生產總值已突破一萬億,為廣東省第三大經濟體,其中第二產業占比52.2%,常住人口約為800萬。在工業和信息化部賽迪研究院發布的2019中國先進制造業城市TOP20中,佛山位居第19名[10]。以裝備制造業、金屬、家電等行業為支柱產業,傳統產業還包括陶瓷和紡織服裝產業[11]。

1.1 總量及強度指標數據

水資源管理現行“最嚴格水資源管理制度”實行總量和強度雙控考核。根據2018年廣東省《水資源公報》的數據,佛山市2018年總用水量30.67億m3,工業用水量為13.75億m3,工業用水仍然是全市總用水的大戶,但工業用水總量開始呈下降趨勢。佛山市2015—2018年用水總量情況、2012—2018年工業用水強度指標變化情況分別見表1和表2。

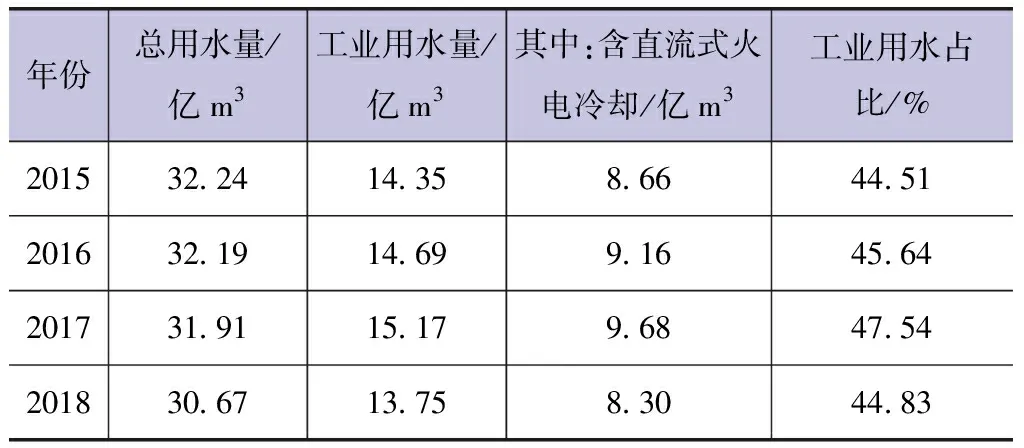

表1 2015—2018年佛山市工業用水總量情況

表2 2011—2018年佛山市工業用水強度指標變化情況

從表1可以看出,工業用水總量占總用水量接近五成,絕對占比仍較高。從表2可以看出,萬元GDP用水量從53m3下降至31m3,萬元工業增加值用水量(不含火電)由12m3下降至10m3,人均綜合用水量亦從2012年的483m3/人降至2018年的394m3/人。

1.2 水資源利用水平對比

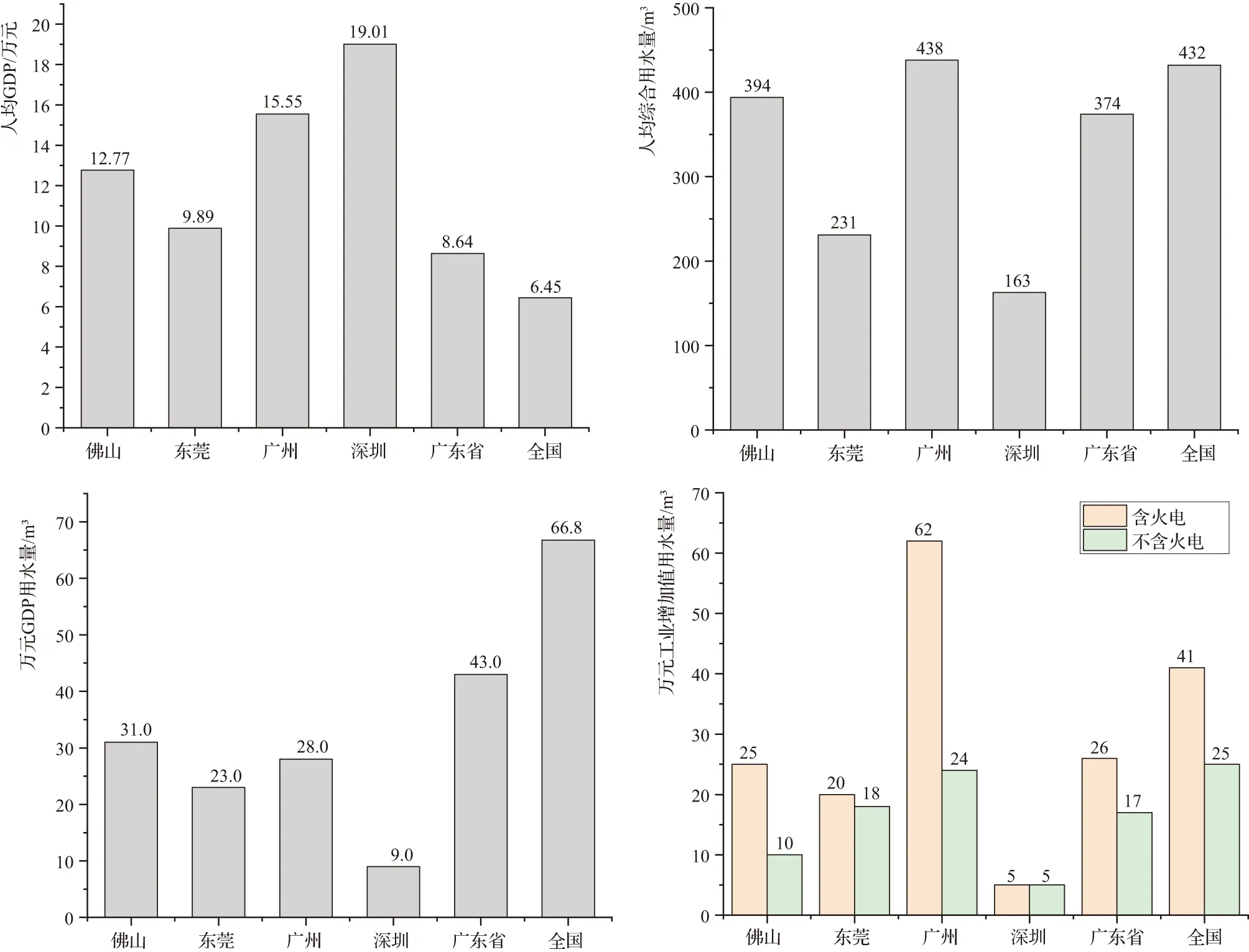

考慮到區域位置和發展階段的相似性,佛山與廣州、深圳、東莞等幾個周邊主要城市進行對比,同時綜合全國的數據,整理各級水資源公報的各項工業用水數據,選擇佛山、東莞、廣州、深圳、全國的主要用水技術指標,包括人均GDP、人均綜合用水量、萬元GDP用水量、萬元工業增加值用水量4個指標進行對比分析,見圖1。

由圖1可以看出,佛山市人均GDP數值不低,人均綜合用水量高于廣東省平均水平、略低于全國平均水平,是東莞的1.7倍、深圳的2.4倍;萬元GDP用水量和萬元工業增加值用水量在全國處于先進水平,但較東莞仍然偏高,與深圳差距很大,這與各城市的經濟產業結構有關。佛山含火電的萬元工業增加值用水量比不含火電的萬元工業增加值高出1.5倍,火電用水占工業用水的一半以上,火電行業的直流冷卻水一直是工業用水的大頭,火電用水量直接影響工業用水總量。佛山市總體屬于水量型缺水城市,2019年人均水資源量只有廣東省平均水資源量的28%,用水主要依賴于過境水量。

圖1 2018年佛山市工業用水效率指標對比

1.3 行業用水分析

從工業用水的各個行業分析,多方面進行了數據搜集整理,統計范圍為2016—2018年用水量超5萬m3及以上的企業,用水量僅包括市政供水等常規水資源(不包含江河湖海自取水部分),得到佛山市工業主要用水行業市政取水量統計見表3。

由表3可知,工業用水前五大行業分別為紡織染整、電氣機械和器材制造業、食品制藥、非金屬礦物制造業、有色金屬冶煉和壓延加工業,這五大行業工業用水占比69.9%。

紡織染整行業是佛山市工業企業用水的大戶,占比30.3%,佛山市各類型紡織染整相關的企業較多,覆蓋了紡織染整行業的全產業鏈,也是最嚴格水資源管理制度要求建設節水型企業的重點耗水行業之一。電氣機械和器材制造業是佛山市工業用水量占比份額第二的行業,達11.1%,主要由家用電器相關的設備制造企業構成。食品制藥行業是占比第三的行業,占比10.6%,與電氣機械和器材制造業相當,主要由調味料企業、飲料加工企業、制藥企業構成。非金屬礦物制造業是占比第四的行業,占比9.0%,以陶瓷企業為主,另有部分玻璃制造企業,陶瓷行業是佛山傳統的加工制造行業。有色金屬冶煉和壓延加工業是佛山市工業用水占比份額第五的行業,其中的鋁型材企業也是佛山的傳統制造業。

表3 佛山市工業主要用水行業市政取水量統計

從佛山市的用水特點來看,火力發電行業、紡織染整行業、家電制造業的企業用水量占據工業用水的頭部位置。據了解,佛山市火電直流冷卻水逐步在向循環冷卻方向進行改造,以減少對江河的自取水用量;紡織染整行業正積極進行節水改造,創建節水型企業,推進聚集性園區建設,同時限制相關新建企業建設。陶瓷行業企業也在大力進行節水技術改造,佛山市不少陶瓷企業已實現廢水零排放。目前產業政策對于“綠色工廠、低碳企業、環境優化型企業”的節水做法,除紡織、陶瓷行業外,對其他行業上的指導目前還有所欠缺。

2 工業節水現狀

2.1 約束性目標

從現階段各項水資源管理、節水政策文件中對工業節水工作提出來的各項要求來看,節水型載體建設特別是節水型企業建設均占據了相當重要的位置,節水型企業的評價是工業節水落到企業主體的一種考核方式,涉及對企業用水管理水平和用水技術指標等綜合性的評價。各項約束性目標針對高耗水行業的要求較高,涉及到火電、鋼鐵、紡織染整、造紙、石油煉制、化石、食品和電鍍共8個行業,其中最嚴格的水資源管理制度涉及的5個高耗水行業(火電、鋼鐵、紡織染整、造紙、石油煉制)是共性考核的行業。現階段工業節水約束性目標匯總見表4。

表4 現階段工業節水約束性目標匯總

2.2 節水型企業

我國現行《節水型企業評價導則》(GB/T 7119—2018)規定了企業用水管理的基本要求、管理指標及要求、技術指標及要求,具體到特定的相關行業(如紡織染整、鋼鐵、火電等)還有具體的行業執行標準,都對企業內部用水有著細致且全面的評價準則。對制造業企業來說,技術指標是關鍵指標,特別是單位產品取水量、重復利用率,對于制造業企業的管理提出了較高要求,也是節水型企業重點關注的指標。以佛山市為例,要以企業節水工作的情況對標國標《節水型企業評價導則》(GB/T 7119—2018)的要求。

2.2.1 創建情況

截至2020年1月,佛山市共公示完成節水型企業總數43家,高耗水行業企業已建成節水型企業29家。建成節水型企業以規模以上大型企業為主,用水工藝較為先進,主要是紡織染整企業,陶瓷、食品行業企業,以國家“最嚴格水資源考核制度”重點關注的行業為主。

2.2.2 企業節水工作存在的問題

a.管理制度及實施:多數企業沒有形成相對獨立的、系統的節水用水管理制度,對節水用水的管理體現在內部成本核算管理、生產工藝操作規程、用水用電管理等文件中,用水管理比較粗放。節水型企業評價要求制定節水規劃和年度用水計劃、水計量管理制度、節水統計制度、節約用水管理制度、日常巡查和保修檢修制度、節水宣傳教育制度等管理文件,同時制定用水統計報表、水計量器具臺賬、日常巡檢記錄等工作文件,基本形成一套與創建節水型企業相適用的管理制度文件。從相關制度的實施情況來看,企業部分制度與生產實際結合不密切,欠缺對主要生產設備的用水定額管理,宣傳教育制度落實不到位等問題普遍存在。

b.企業管網(設備)管理:供用水管網和生產用水設備是企業用水的重點部位,只有做好管網設備的管理工作,杜絕跑冒滴漏,才能實現節水目標。企業集中反映的管網管理難點在于埋地管網隱蔽漏水點的查找和修復,這方面亟須專業探漏機構為企業提供查漏補漏服務。企業水計量管理,目前企業一二級計量器具基本能夠配備到位,但二三級計量及管網路線巡檢、水平衡常規核對工作較為缺乏,水計量數據的處理應用也應該做到足夠細化,數據應該反饋到生產環節當中。

c.水平衡測試工作對檢測單位的技術水平、儀器裝備配置水平、人員數量等都提出較高的要求,需要測試人員深入了解用水行業的工藝流程和用水特點,掌握水平衡測試技術標準及各類用水指標的計算方法,熟悉測試方法。目前多家開展水平衡測試的機構,技術人員水平與全面完成多行業企業測試任務的要求仍有一定的差距,測試機構能力建設有待加強。

d.節水宣傳教育:節水宣傳的內容包括國家節水政策、企業節水面臨的形勢、企業節水標準、節水常識等,企業利用宣傳欄、微信、告示牌、文件等形式開展了宣傳活動。實際操作上,企業節水宣傳形式化、流程化問題比較突出,宣傳教育重在進行習慣和思維的培養,同時應結合用水管理制度進行考核和固化。

e.技術指標及要求:對企業取、用、排各個環節均有技術指標的核算,包括取水過程中的單位產品取水量,用水過程中的重復利用率、直接冷卻水循環率、蒸汽冷凝水回用率以及廢水回用率,用水漏損情況,水表計量的配備率,排水過程的單位產品排水量、達標排放率。這些指標的核算能夠直接反映企業用水管理水平,如單位產品取水量可以評價企業取水總量的合理水平,重復利用指標可以評價企業內部對于分級利用、綜合利用、循環利用的情況,排水指標可以評價工業廢水的排放量。

2.2.3 節水技術改造

據不完全統計,佛山市已完成創建的37家節水型企業實施的節水技改項目共投入資金11387.39萬元,其中投入資金較大的為廢水深度處理和采購新設備項目。在工業企業實施的節水技改項目中,廢水回用和采用節水設備項目的節水效果比較明顯。

企業的污水處理方式一般分為廠內處理和集中處理兩種。廠內污水處理采用酸堿中和、過濾沉淀、物化+生化處理等方法。污水集中處理由工業園采用集中方式處理,企業不需建立小型污水處理站,企業產生的污水統一進入污水收集池中和水質后,引入園區污水處理廠統一處理。對比兩種模式,企業自建污水站中水回用量受企業生產狀況限制,經常出現生產不飽滿使回用水量無法消納的情況,而園區集中中水回用比較容易實現進水與回用水量的均衡協調,能充分利用回用中水,同時園區集中供應中水模式可以提高土地集約利用水平,減少各企業重復投資,因此建議在條件許可的園區實施中水集中供應。

2.3 節水潛力

佛山市2018年萬元工業增加值用水量為10m3,到2020年,佛山市萬元工業增加值用水量規劃同比2015年下降20%以上。工業節水潛力采用下式計算:

ΔWg=Z0(WZ0-WZt)

(1)

式中:ΔWg為工業節水潛力;WZ0和WZt分別為現狀水平年和規劃目標萬元工業增加值用水量;Z0為現狀水平年工業增加值。

佛山市2018年工業增加值為5500億,2018年萬元工業增加值(不含火核電)用水量為10.0m3,預期十三五期末萬元工業增加值(不含火核電)用水量目標值為8.3m3;故采用上式計算工業節水潛力,佛山市工業節水潛力為0.935億m3。據此結果來看,其工業節水潛力巨大。

3 問題及建議

3.1 問題

從上述橫向和縱向對比來看,目前佛山萬元GDP耗水量偏高,工業企業的節水型企業覆蓋率不高,節水工作成效不明顯,部分原因是傳統行業存在規模增速放緩,資產投入和創新投入不足等問題[12-13],企業主體開展節水積極性不高。

3.1.1 工業節水政策力度不夠

工業節水的工作目前在主管部門及企業方面重視程度不夠,不同地區政策的規定有所出入,并且與最嚴格水資源管理制度的規定不完全一致。工業企業節水工作是綜合性較強的工作,如企業取水量、用水計劃、廢水環保排放等關鍵信息來自水務、市政、環保、統計等不同部門,部門間未實現聯動,信息的阻塞和延遲也阻礙了工作的開展。另外企業節水工作也應與科技發展專項資金項目相結合,對工業節水工作突出的企業加大獎勵補貼。

3.1.2 企業主體的積極性不足

企業作為工業節水的實施主體,目前也存在積極性不高,配合程度不夠的情況,實際開展工作中會遇到計量器具配備不到位,水平衡測試不夠細致,節水改造不到位,甚至部分企業怕暴露問題的情況。用水成本在企業的成本中占比不高,節水的經濟效益不明顯,因此單純強調節約用水對企業的吸引力不大。同時用水工藝與企業管理的各個方面相關,特別是廢水排放涉及到的環保問題,是企業比較敏感的。

3.2 建議

3.2.1 深化用水市場供給側改革

企業用水是市場化行為,企業用水成本及用水余量直接關系到企業生產,因此對于企業節水的最直接最有效的管理手段是通過用水價格市場的傳導機制來進行控制,用水的市場調節能夠精準識別用水需求,對于企業用水的實際用水剛需,即計劃內的部分,是必須給予滿足和支持的,超計劃的部分是可以通過“非居民用水累進加價管理”來進行供給側調節的。

3.2.2 加強工業節水法規建設

工業節水工作應納入地方法規管理體系之中,實行計劃用水管理及用水定額準入管理,加大建設項目節水評估、水耗水效標識、水平衡測試等法規標準執行力度。如制造業強市深圳市,早在2005年就開始節水工作開展立法工作,推出了《深圳市節約用水條例》,還陸續配套頒布實施《深圳經濟特區水資源管理條例》等27個規章法規和《深圳市水務發展“十三五”規劃》《深圳市節約用水規劃》等8個專項規劃,節水法規規劃體系較為完善,許多做法值得其他城市借鑒。

3.2.3 發展科技節水產業

目前高新技術對節水產業發展的貢獻有限,除了傳統的進行管網改造、設備更新、污水處理之外,還應推動節水改造向技術創新和系統性節水改造的方向發展,發揮企業技術創新主體作用,充分發揮市場對節水產業發展方向和技術路線選擇的自主性作用,推動諸如合同節水、綠色產業園等長效性、系統性節水工程。如進一步推廣陶瓷行業的污廢水零排放,整合紡織染整行業與化工行業耦合聚集進行污水深度處理回用,佛山市三水大塘綠色升級示范工業園區即為后者。此外,企業目前開展水平衡測試、節水改造項目的技術服務單位水平和能力參差不齊,部分服務單位未能完全滿足企業需求,對于服務單位的技術能力和專業化有待加強。

4 結 語

水是寶貴的公共資源和生產資源,制造業城市要實現高質量發展、綠色發展和向先進制造業產業升級,踐行“節水優先”方針,提高工業用水效率是緩解水資源供需矛盾的重要保障。本文以佛山市為典型制造業城市為例,對其工業節水的現狀進行了研究和分析,通過對典型制造業城市的用水結構和強度指標進行對比,突出制造業城市用水的特點,結合當前政策對于工業節水的約束性要求及節水型企業的創建情況進行分析,展望制造業城市工業節水的未來 規劃,政府應該加大對于工業節水的重視及政策力度,政策推動加上獎勵補貼,激活企業作為節水主體的責任,加大用水市場供給側的改革措施力度,加強水資源法規建設,建立高科技節水產業和市場技術驅動的長效節水機制。