非洲大蝸牛螺殼標準樣品的研制

劉若思 邊勇 劉輝 喬彩霞 王強

摘要 ? ?本文梳理了非洲大蝸牛的采集、鑒定、飼養、螺殼制作、樣品檢驗、定值等樣品制作環節。最終制備的標準樣品均勻性和穩定性均達到了國家標準樣品的技術要求,可用于非洲大蝸牛的標準質量控制樣品。該產品有利于檢測質量控制、能力驗證、文字標準的執行,也有利于結果的溯源,同時達到全國鑒定一致的作用。

關鍵詞 ? ?非洲大蝸牛;標準樣品;螺殼

中圖分類號 ? ?TS251.7 ? ? ? ?文獻標識碼 ? ?A

文章編號 ? 1007-5739(2020)19-0192-04

Development ?of ?a ?Standard ?Sample ?of ?Snail ?Shell ?from ?Achatina ?fulica

LIU Ruosi 1 ? ?BIAN Yong 1 ? ?LIU Hui 2 ? ?QIAO Caixia 1 ? ?WANG Qiang 1 *

(1 Beijing Customs Technology Center, Beijing 100026; 2 Tianjin Port Health Technology Development Service Co.,Ltd.,

Tianjin 300457)

Abstract ? ?In this paper, the collection, identification, feeding, snail shell production, sample inspection, fixed value and other sample production processes of Achatina ?fulica Bowdich were summarized. The uniformity and stability of the final prepared standard samples met the technical requirements of national standard samples, which could be used for the standard quality control samples of A. fulica. The product is conducive to the quality control, ability verification, the implementation of written standards, is also conducive to the traceability of results, and to achieve the role of national identification at the same time.

Keywords ? ?Achatina ?fulica Bowdich; standard sample; snail shell

非洲大蝸牛(Achatina ?fulica Bowdich),又名褐云瑪瑙螺、非洲巨螺、菜螺、花螺等,隸屬軟體動物門(Mo-llusca)、腹足綱(Gastropoda)、柄眼目(Stylommatophora)、瑪瑙螺科(Achatinidae)、瑪瑙螺屬(Achatina)。非洲大蝸牛排擠本地土著物種,嚴重威脅當地物種多樣性[1]。非洲大蝸牛既是農林生產的危險性有害生物,可危害500多種農作物,又是人畜寄生蟲的中間宿主,尤其是傳播結核病和嗜酸性腦膜炎,對人類健康危害極大。非洲大蝸牛被世界自然保護聯盟列入全球100種惡性外來入侵物種黑名單[2],2003年國家環保總局將非洲大蝸牛列入首批入侵中國的16種外來物種之一[3],原國家質量監督及檢驗檢疫總局將其列入我國首批進境植物檢疫性有害生物名單的5種軟體動物之一。由此可見,國內外對非洲大蝸牛的重視程度。

目前,我國南方部分地區有非洲大蝸牛的分布。該蝸牛原產于非洲,模式標本在國外,我國尚無正式的標準樣品,給該蝸牛的準確鑒定帶來了一定難度。目前,關于該蝸牛的鑒定有國家標準《非洲大蝸牛檢疫鑒定方法》(GB/T 29576—2013),但缺少標準品作為鑒定的統一標準。制作非洲大蝸牛標準品有利于檢測質量控制、能力驗證、文字標準的執行,也有利于結果的溯源,同時可達到全國鑒定一致的作用,進而為有針對性的防治提供基礎保證。

1 ? ?材料與方法

1.1 ? ?試驗材料

采集的非洲大蝸牛來源于廣州市廣東省林業科學研究院內。采集30頭,帶回北京海關技術中心實驗室飼養備用。

1.2 ? ?試驗方法

1.2.1 ? ?鑒定。

(1)原材料的鑒定。對采集的30頭蝸牛進行形態學種類鑒定,并隨機挑取4頭進行分子生物學鑒定。

(2)形態學鑒定。對照國家標準《非洲大蝸牛檢疫鑒定方法》(GB/T 29576—2013)中7.3.2.1的方法逐一觀察非洲大蝸牛成體,肉眼觀察其形態學特征,局部細微特征在高倍體式顯微鏡下進行觀察[4]。

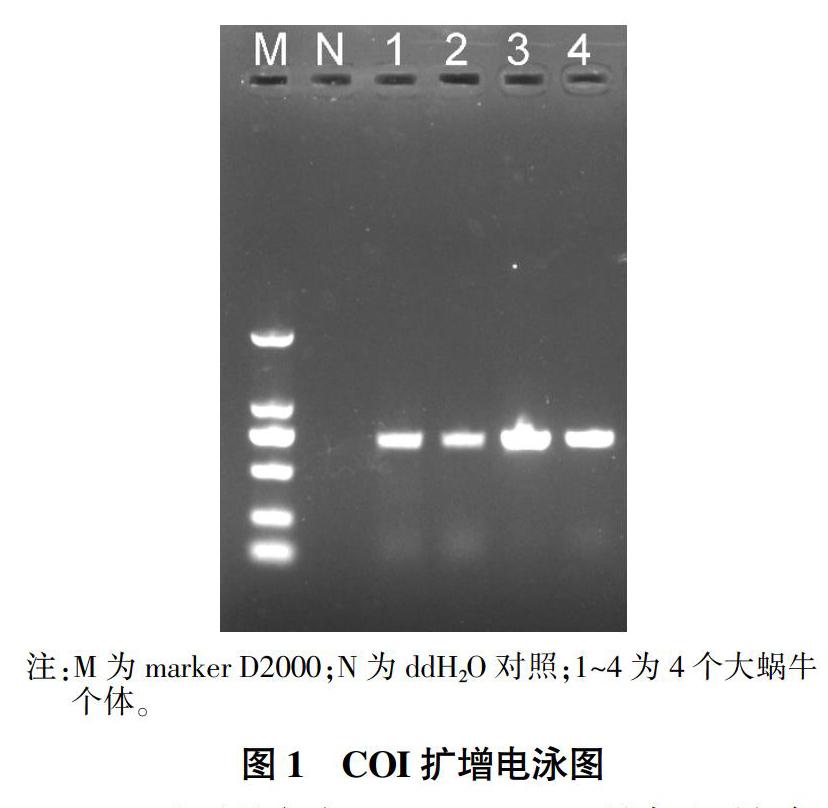

(3)分子生物學方法鑒定。一是實驗方法。使用通用引物LCO1490/HCO2198擴增線粒體COI條形碼序列,由上海桑尼測序服務公司雙向測序,使用Geneious軟件檢測測序峰圖并拼接獲得最終序列。通過NCBI-BLAST(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)和BOLD(http://www.boldsystems.org/index.php)數據庫比對分析。二是PCR擴增結果。三是分子鑒定結果。

1.2.2 ? ?標準樣品的制備。

(1)樣品篩選:選取采集到的非洲大蝸牛中8~9 cm體長、螺殼花紋明顯的健康成體,經形態學確認無誤后,進行表面清潔。最終選取符合標準的8頭非洲大蝸牛親本。

(2)擴繁飼養:參照周衛川[5]的飼養方法,并做了適當的調整。一是親本交配。8頭非洲大蝸牛進行兩兩配對,28 ℃下避光飼養。飼養期用新鮮的蔬菜做青飼料,每日喂食1次,喂食前清除污物,直至觀察到其交配。二是產卵。經過配對后的非洲大蝸牛,以只為單位分別飼養在口徑為30 cm左右墊有海綿的盆中,讓其生長和產卵。三是孵化。產下的卵置于口徑為12 cm培養皿中,每皿90粒,加蓋后讓其在28 ℃培養箱中孵化。四是培養成體。將孵化的幼螺,在28 ℃培養箱飼養至成螺,在生長過程中逐漸降低螺的飼養密度,最后降至每盆2~5只。飼養期用新鮮的蔬菜做青飼料,每天投喂1次,并清除污物。經過6個月飼養成成螺,以螺殼高7 cm以上并可見起交配作為成體依據。五是擴繁后的鑒定。為保證擴繁后種群的單一和性狀穩定,對飼養出來的二代非洲大蝸牛逐一進行形態學鑒定,確保重要特征的穩定性,確認無誤后用于螺殼標本制作。

1.2.3 ? ?標本處理。參照GB/T 29576—2013的標本處理方法,并在其基礎上進行適當的改進。一是致死。采用窒息法殺死非洲大蝸牛。將蝸牛置于盛滿水的罐頭瓶中,旋緊瓶蓋,進行悶殺。單頭蝸牛在室溫(25 ℃)24 h即可完全致死。二是凈化。經過窒息致死的蝸牛立即放入飽和洗衣粉所浸泡的水中浸泡24 h。三是殼肉分離。經過洗衣粉水浸泡的非洲大蝸牛軟體部分柔軟,且黏液盡除,用直頭鑷子將肉體完全從殼內取出。蝸牛軟體部分用75%乙醇浸泡2~3次,每次8~10 h,直到沒有殘渣存留后保存于90%乙醇中并加入幾滴甲醛。四是螺殼內部清洗。用吸管將10%氫氧化鈉溶液滴入螺殼內部,浸泡48 h。五是二次清洗。倒出堿液,用自來水反復沖洗螺殼內外。使用試管刷擦拭螺殼內外的污濁物及洗衣粉殘渣。六是干燥。制作好的螺殼放入白瓷盤中,用50 ℃烘箱烘干48 h,備用。

1.2.4 ? ?標準樣品的確認。一是特性值的確定。非洲大蝸牛生物個體形態標本,用于檢疫鑒定和科研工作中的形態比較和質量控制,其特性值為分類學鑒定中的各形態鑒定指標的總合及其所指向的物種分類地位。依靠各形態特征進行表征時,可以獲得明確的分類地位指向,其不確定性主要來自主觀觀測時各特征應符合對應標準的描述。為此,本次標準樣品采用逐一觀察核對的方法。觀察測量設備為奧林巴斯SZ51。二是進行溯源分析。

1.2.5 ? ?標準樣品的檢驗。對所制備的樣品進行初步篩選,選擇個體超過7 cm、形態完整、特征明顯的個體進行形態學鑒定,剔除不符合要求的個體。

(1)均勻性檢驗。作為形態特征傳遞的標準樣品,其特性值一致性檢驗時,主要考慮的因素是單一特征值和總體特征值的關系,即單一特征是否會導致總體結論的偏離。測量方法為形態觀察設備;技術水平為專家能力、技術熟練度等;差異來源于主觀觀測的模糊性。主要依靠不同實驗室的共同測試進行確認。按照GB/T 15000.3—2008的規定和原則,通過形態觀察對樣品均勻性(一致性)進行了檢驗[6]。

(2)穩定性檢驗。穩定性研究是為了確定標準樣品穩定貯存和運輸的環境條件。在適宜的環境條件下,標準樣品特性值應不會隨著貯存、運輸時間的延長發生顯著變化。本次研制的螺殼標本,短期的濕度和溫度改變不會對產品產生影響,故本項目按照標準GB/T 15000.3—2008進行長期保存穩定性和運輸穩定性研究。螺殼標本制作完成后,在常溫條件下可長期保存。本實驗室標本保存經驗表明,通常保存得當的標本在5年內不出現特征改變。因此,為確保標準樣品參考性的有效,本次研制的標準樣品推薦的有效期為4年,同時研制完成后標準樣品保存于常溫下,進行為期1年的保存期試驗。從保存的標準樣品中,按先密后疏的原則在不同時間(1、3、6、12個月),每次對同一編號的5份樣品進行形態學檢測。

(3)快遞運輸條件測試。隨機抽取10 份測試樣品,按照快遞要求,完全包裝好后從2 m的高度將樣品扔至地上,反復10次,測試樣品是否出現變形、脫落等影響識別與鑒定的異常情況。

1.2.6 ? ?定值報告。協同定值驗證采用定性檢測驗證。項目主持單位制作《非洲大蝸牛標準樣品協作定值》作業指導書,并對每個協作定值單位發送非洲大蝸牛標準樣品6份,共計8家單位依據推薦標準使用不同儀器設備對樣品進行檢測。協作定值單位需在收到樣本后5個工作日內完成并反饋試驗結果。

2 ? ?結果與分析

2.1 ? ?形態學特征與分子學鑒定

該蝸牛螺殼大型,殼質稍厚,有光澤,呈長卵圓形;有6.5~8.0個螺層,螺旋部呈圓錐形,體螺層膨大,其高度約為殼高的3/4;殼頂尖,縫合線深,殼面為黃或深黃底色,帶焦褐色霧狀花紋,胚殼呈玉白色,其他各螺層有斷續的棕色條紋,生長線粗而明顯;殼內為淡紫色或藍白色;體螺層上的螺紋不明顯,各螺層的螺紋與生長線交錯;殼口呈卵圓形,口緣簡單、完整,外唇薄而鋒利,易碎,內唇貼覆于體螺層上,形成“S”形的藍白色胼胝部;軸緣外折,無臍孔。綜合以上特征,其形態符合非洲大蝸牛典型形態特征,判斷為非洲大蝸牛。

由圖1、圖2可知,所測序列通過NCBI-BLAST(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)比對鑒定為Achatina ?fulica,相似度為98%以上。

所測序列通過BOLDSYSTERM(http://www.boldsy

stems.org)比對鑒定為Achatina ?fulica,最高比對相似度為99.67%。BOLDSYSTERM中生成的基于遺傳距離的系統發育樹表明,所測序列與Achatina ?fulica最近緣(圖3)。經形態學結合分子生物學綜合判斷,所采集的樣品為非洲大蝸牛(Achatina ?fulica)。

2.2 ? ?標準樣品的確認

2.2.1 ? ?特性值的確定。由表1可知,用于標準樣品的所有螺殼標本對應于標準描述的特征均應符合要求,并且形態學指標相對典型。

2.2.2 ? ?溯源性分析。本次研制的標準樣品,原始樣品采集自廣州市廣東省林業科學院內,寄主為番石榴、羊蹄甲、黃花風鈴木等。經形態學和線粒體COI分子方法鑒定確認后擴繁培養,其形態特征值可溯源到標準GB/T 29576—2013,線粒體COI的分子序列與NCBI和BOLD的非洲大蝸牛同源性均達到98%以上,可溯源至GenBank MN708326。通過對原始樣品的繼代培養和篩選獲得初始樣品用于標準樣品制備。

2.3 ? ?樣品的檢驗

2.3.1 ? ?均勻性檢驗。通過同一檢測人員使用同一設備逐一檢驗,確保了本批標準樣品的形態特征穩定,體型大小相對一致。對本次所制作的螺殼標本,對照國家標準GB/T 29576—2013檢驗其重要特征,即表1所列特征。

2.3.2 ? ?穩定性檢驗。經對測試樣品檢驗,各測試標本螺殼完整無污損、鑒定特征清晰可辨;經對同一編號標本的所有照片進行比較,未發現螺殼形態有明顯變化,見圖4。

2.3.3 ? ?快遞運輸條件測試。測試結果表明,樣品未出現變形、脫落等影響識別與鑒定的異常情況。

2.4 ? ?定值報告

定值結論表明,所提供螺殼標本完整、特征清晰可辨,符合《非洲大蝸牛檢疫鑒定方法》(GB/T 29576—2013)的描述,鑒定為非洲大蝸牛(Achatina ?fulica)。螺殼標本完整,無缺損,符合制作要求。

3 ? ?結論與討論

在軟體動物的標準樣品制作過程中,螺殼的處理是關鍵。處理好螺殼是制作出標準樣品的核心技術。本文以非洲大蝸牛為例,簡述該蝸牛標準樣品制作的通用方法,該方法同樣適用于其他中大型蝸牛的標準樣品制作。腹足綱的軟體動物通常可以用螺殼進行鑒定,《非洲大蝸牛檢疫鑒定方法》(GB/T 29576—2013)關于物種的鑒定也是以螺殼為鑒定標準。因此,腹足綱的標準物質主要以螺殼為最終產物。雖然目前DNA作為輔助鑒定方法已廣泛應用,但作為標準物質尚無統一的權威的數據可以支持。

本文通過非洲大蝸牛的采集、鑒定、飼養、螺殼制作、樣品檢驗、定值等多個環節,梳理了該樣品的制作環節。最終制備的標準樣品均勻性和穩定性均達到了國家標準樣品的技術要求,可用于非洲大蝸牛的標準質量控制樣品。本文的研制方法為腹足綱軟體動物標準樣品提供了一種可行的研制模式,可為今后更多的軟體動物標準樣品應用研究提供參考。

4 ? ?參考文獻

[1] 游意.非洲大蝸牛的分布、傳播、為害及防治現狀[J].廣西農學報,2016,31(1):46-48.

[2] LOWE S,BROWNE M,BOUDJELAS S,et al.100 of the wo-rld′s worst invasive alien species:a selection from the global?invasive species database[M].New Zealand:Invasive Species Specialist Group,2000.

[3] 國家環保總局,中國科學院.中國第一批外來入侵物種名單[J].中華人民共和國國務院公報,2003(23):40-46.

[4] 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.非洲大蝸牛檢疫鑒定方法:GB/T 29

576—2013[S].北京:中國標準出版社,2013.

[5] 周衛川.非洲大蝸牛種群生物學研究[J].植物保護,2006,32(2):86-88.

[6] 國家標準化管理委員會.標準樣品工作導則(3)標準樣品定值的一般原則和統計方法:GB/T 15000.3—2008[S].北京:中國標準出版社,2008.

基金項目 ? 海關總署科技項目(2017IK142)。

作者簡介 ? 劉若思(1982—),男,北京人,博士,高級農藝師,從事植物昆蟲檢疫工作。

*通信作者

收稿日期 ? 2020-05-30