時間管理是人生的必修課

文 賓絲絲

我們或許都有過這樣的感覺:明明好像沒費時間,可就是覺得沒時間——工作沒時間,休息沒時間。但我們真的沒有自主的時間嗎?于時間而言,我們往往忽略了一點:時間是要被掌控的。

我們渴望掌控時間,所以,不停地做計劃,想把時間安排得明明白白。可事實卻是,我們很少有人能按照計劃行事。這時,我們就會陷入焦慮,在時間上喪失了主動權。當我們的時間失控,我們將永遠無法獲得“時間自由”。

在這個生活節奏越來越快的社會,如何高效地管理時間,克服時間焦慮,享受時間帶來的自由與快樂,成為我們的必修課。

我們把時間弄丟了

我們每天似乎都很趕,趕交通、趕學習、趕成長……在城市步履匆匆的環境中似乎連休息也成了一件并非心安理得的事。我們被時間追趕的同時,也在追趕著時間,我們從年輕時的童話鎮追光者漸漸活成了都市夜歸人,生活讓我們越來越忙碌,而時間卻一點點地溜走,回頭望去猛然發現,我們好像把時間弄丟了。

不久前看到的一篇文章中提到,步入2020年,最早的一批80后就要四十不惑了。仿佛就在昨天,我們還自信滿滿地發朋友圈說“寶寶還年輕”,忽然就被“宣布”中年,時間讓人猝不及防。我們還未成年便被莫名其妙冠上“垮掉”的一代,好不容易念大學了,結果工作不包分配了,房子漲價娶不上媳婦了,挺過一個個難關,正想揚眉吐氣宣告上一代人的定義錯誤時,卻發現自己已經開始變老。回想這些年自己收獲了什么?還沒來得及擁有一份成功的事業,房子、車子、孩子卻已“瓜分”著那份為數不多的薪水,面對成功的60后、70后以及后來居上的90后和虎視眈眈的00后,還真不知道我們的時間花在哪了?更重要的是,剛感覺自己站在浪尖上成為驕傲的弄潮兒,乘坐的這一艘時間之船卻已靠岸……“江山代有才人出,一代新人換舊人。”這曾是我們挺著胸膛給自己的激勵,如今,卻是面對90后、00后強勢來襲的自我安慰。這時想自嘲一笑,卻忍不住先哭了,好想再來一次18歲,因為我們還沒好好長大就老了。

我們不僅把自己的時間弄丟了,還把陪伴家人的時間弄丟了。

我們習慣于忙碌、各種交際應酬,為工作事業拼盡全力,卻忽略了眼前頭發花白的父母。他們的時間指針走得更快,衰老正向他們逼近。以往,逢年過節,父母總是用祈盼的聲音,問我們能不能回家,可是我們只有在百般無聊時才想起來陪父母吃頓飯。有時,給父母塞點零用錢,就算是盡了孝心;有時,回趟家就是“到此一游”,來也匆匆,去也匆匆,即便聊天,也是邊玩手機邊看電視,有些心不在焉。忙碌成了我們遺忘的理由,我們忘掉父母的生日,忘掉電話的問候……每一個需要陪伴的時刻,我們似乎都因“忙碌”而錯過了!

我們用過最多的借口就是“工作忙,沒時間”,忙著賺錢創造更好的生活環境,卻忽略了對愛人和孩子的陪伴。我們每天加班到深夜,回家根本顧不上與愛人說上兩句話。我們把孩子交給父母或者保姆,卻忘記了孩子的成長沒有第二次機會,不會有第二次童年。等到我們發現孩子已經長大成人時,看著孩子的背影漸行漸遠,才發現那段時光似乎只是一瞬間的事情,后悔為時已晚。

我們為沒有時間找了無數的借口,我們逐漸變得毫無價值。約翰·列儂說:“當我們正在為生活疲于奔命的時候,生活已經離我們而去。”是的,忙碌讓我們錯過了路邊的風景,錯過了欣賞每一個美麗的瞬間,我們甚至沒有時間停下來看看自家陽臺上花兒的開放。可忙忙碌碌下來,卻發現自己并沒有多少收獲,我們對自己的要求越來越高,把自己搞得越來越忙,時時刻刻被瑣事約束和催促。我們拼命節約時間、提高效率,但是我們已經不會生活了。幾個好友相聚,結果沒說幾句話,每個人就習慣性地玩起了手機;想來一場說走就走的旅行,被一次次擱淺,買來的單反,已經落上了灰塵;說好的早起,卻一次次失信,加班熬夜成了家常便飯;準備好的書籍,一頁也未開始,僅僅學會了依賴和懶惰。我們總是在說,現在努力賺錢,以后的生活就好了;等我買了車子還完房貸就好了;等孩子讀了名牌學校就好了。殊不知還沒有實現這些,自己的發際線就越來越高,身體也越來越差。我們最終活成了自己討厭的樣子,完全忘了生活的意義。

只要留心觀察,你可能會發現很多人一直在追趕時間,但從來沒有趕上過時間,大家像是被按下了快進鍵,干什么事情都很急。一旦稍有“浪費”,就會為時間尚未實現它們自身的意義而感到不知所措和恐慌。大家爭先恐后地去拿這個時間點“應該”拿到的東西,可是卻忘了停下來思考,自己真正想要的是什么。

為什么總感覺時間不夠用

我們總覺得時間不夠用。譬如,今天還有好多工作沒做,一天就結束了;打完游戲一看時間,約好的跟朋友聚會要遲到了;今天要留給自己1個小時上網課,可是忙來忙去雖然不知道忙什么,卻已經深夜12點了;等等。深究這些情況可以發現,主要有下面幾方面的原因。

時間大敵之一是拖延。拖延真是個可怕的東西,它一點點消磨你我的意志,告訴我們:“還早呢,不著急。”直到臨上戰場,它突然敲響警鐘:“不早了,沒時間了。”可這時我們發現,快上場了連“武器”都沒有。當你慌張地拿起“武器”,卻忘了自己連最基本的操作都不會。在職場上,很多人在開始工作的時候,都喜歡列一份計劃。但是,很多人就總是停留在這一步,職場拖延會讓我們的努力打折。

除了“拖延癥”患者,還有一種“假裝拼命工作”的人。我有個朋友被公司勸退了。有一天晚上,她義憤填膺地來找我傾訴。她說,自己來公司3年,幾乎每天加班到晚上10點,雙休日隨叫隨到,除了過年,沒休過一個假。可沒想到,最后居然是這種結局。我問她,你加班時都在辦公室里干什么?她瞬間不說話了。因為這幾年,她每晚6點后的時間,除了吃晚飯,就是網上購物、聊微信,總之就是坐等晚上10點后的打車費。她的朋友圈里經常能看見她夜晚在辦公室的場景,看起來真是個勤奮的人。打卡時間特別長,工作態度特別好,可就是什么正事都沒有干。

生活上很多人不懂時間管理的重要性,忽視了利用時間來培養更好的自我管理能力,擁有更強的行動力和自律精神。比如有很多人做決定很草率,三分鐘熱度,他們同時報名了各種興趣活動。但沒過多久,興趣活動上再也找不到這些人了,他們照舊在家里睡覺追劇。每個人的精力都是有限的,專注做好一件事已經不易,能同時兼顧兩件事則需要更多的毅力和決心。

時間大敵之二是焦慮。正是出于對社會未知的恐懼,以及無法掌控時間的不安,我們的焦慮程度越來越高。眾多刷爆微信朋友圈的雞湯文章,反復向你宣揚著:再不努力,你就會被時代拋棄,甚至即使你正在努力,但你的同齡人仍然超越了你。

中國青年報曾對2004名受訪者進行過一項調查,結果顯示,88.7%的受訪者有過只顧著焦慮卻遲遲行動不起來的情況。他們內心對于時間的焦慮,在腦中形成一種抵抗腦波,間接地指揮他們逃離即將面對的焦慮源。

時間大敵之三是空想。毫無頭緒的空想在職場中也非常普遍。面對一項工作任務,只是展開一萬種可能的天馬行空的想象,卻遲遲不能落實到具體執行方案上來,思路與行動不能完全達成一致。例如,寫方案、寫文章時,經常只想著我要認真寫,卻沒去想怎么寫,于是就在那里拼命想,但進展十分緩慢。工作之前沒有計劃,很容易讓自己陷入漫無目的的瞎忙,是典型的用戰術勤奮掩蓋戰略懶惰。覺得時間不夠用,可能只是真的不會利用時間。

時間對每一個人都是公平的,而真正存在的差異,往往是一個人對待時間的態度。當我們內心缺乏對時間的敬畏時,時間只是鐘表上“滴答滴答”機械轉動的聲音;只有當我們從內心深處開始敬畏時間時,它才會在我們的生命中留下有意義的痕跡。時間不會停下來等待每一個暫時落后的人,它只會按照自己的節奏往前走。很多時候,我們對時間的點滴松懈,會讓自己成為時間的奴隸,被時間遠遠地甩在后面。活在當下,把握好每分每秒,才是面對時間最好的態度。

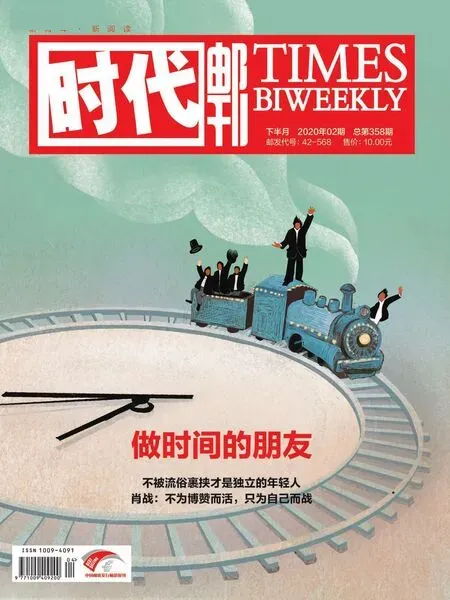

我們如何做時間的朋友

我們無法延長生命的長度,但可以拓展生命的寬度。如何在有限的時間內創造出更多的精彩,關鍵就在于你如何利用時間,這就需要管理時間的智慧。

做好統籌規劃,把時間安排得井井有條。我們每個人都要“識時、惜時、守時”,科學地管理好自己的時間,才能將自己的效率提升上去,讓自己擁有更多的機會。此外,凡事都要做到心中有數,能列出計劃是最好的,以便于多件事情之間進行統籌和調劑。比如,每天下班前,可以把第二天要做的事情按照輕重緩急排列寫下,并估算出每件事情的大致時間,作為第二天的工作計劃。同樣地,也可以每周、每月、每季做出計劃,周期越短計劃越詳盡。懂得了統籌規劃時間,就可以提高效率。在職場上,提高工作效率就是完成相同的事情可以在保證質量的同時縮短完成時間,同樣也能在有限的時間里做更多的事情。時間越來越充裕,我們生活也會過得更從容。而盲目地與時間賽跑,為了攢時間而攢時間,只會破壞我們生活的平衡。

提升時間的使用深度,把時間花在有價值的事情上。時間規劃專家勞拉·萬德勘曾說:“當你去創造自己想要的生活時,時間自然就有了。”把每分每秒都用于有價值的事情,投入真正熱愛的事業,可以讓時間的腳步變慢。放慢速度不是拖延時間,而是在自己的項目和目標上爭取得到有效的進展。有所進步并意識到自己的進步,不僅會給我們帶來很大的內在動力,且會防止自己陷入自動的、容易忘記的空虛時光。比如提升溝通技能,它能使你更好地與身邊的朋友、同事交流,給你帶來更好的人際關系,而且這項技能會在未來幫助你與領導、同事及合作伙伴進行良好的溝通。成功者都在時間上付出了持續不斷的努力。“一萬小時定律”是任何人從平凡變得不凡的必要條件。要想成為某個領域的專家,就需要一萬小時的努力,按比例計算就是:如果每天工作8小時,一周工作5天,那么成為一個領域的專家至少需要5年。作為電腦天才,比爾·蓋茨13歲時有機會接觸到世界上最早的一批電腦終端機,開始學習編程,7年后他創建微軟公司時,已經連續練習了7年的程序設計,超過了一萬小時。時間對每個人從來都是公平的,你怎么利用每天的24小時,就決定你將成為什么樣的人。

掌握自己的生活節奏,不被時間束縛。如果把時間管理放到整個人生來看,有人喜歡有計劃、高產高效的生活,也有人喜歡隨性自由的生活節奏。每個人有自己的態度和生活方式,沒有必要非強迫誰按誰的方式生活。每種選擇都意味著相應的放棄,也都有相應的收獲。對許多人而言,時間管理是一種成就。他們對時間管理的追求,就是對成就感的追求,這也是他們進行時間管理的最大動力。可是對某些人而言,時間管理的最大成功,不是達成了什么了不起的大成就,而是讓自己能更清楚時間的去向、對事物的價值度有所衡量,并通過“管理時間”這一具體行動,讓自己不再盲目焦慮。“快生活”讓他們失去最多的其實是對生活的體驗,而這恰恰是生活本身。在前進的路上,放棄那些次要的、可有可無的東西,獲取真正重要、有意義的價值,讓自己更加認同自己的付出和努力方向,這才是時間管理的本質和最大意義所在。真正的“慢生活”,不是逃離北上廣,或是辭掉工作過閑云野鶴的日子那么簡單。正如某著名學者所說:“最重要的是‘慢心態’,你只要記住人永遠只能停留在一個時空中做一件事情,著急是于事無補的,心情就會平靜下來,就不會成為時間的奴隸。”所以,適當地慢下來,可以把生活的節奏掌握在自己手里,回頭看看自己走過的路,讓慢成為一次重新審視自我反省自己的機會,又何嘗不是一種返璞歸真的生活智慧呢?

懂得時間的珍貴,也能夠接受時間的流逝,在與時間同行時,不斷充實自己,默默積蓄力量,時間就能成為我們的朋友,它陪伴我們,見證一個更好的自己。