淺談如何提高基層林業二類調查工作質量

何永華

(貴州省盤縣坪地鄉林業站 貴州盤縣 553500)

淺談如何提高基層林業二類調查工作質量

何永華

(貴州省盤縣坪地鄉林業站 貴州盤縣 553500)

林業資源建設是社會經濟發展主要動力,可結合地區資源分布現狀實施戰略改革計劃,帶動了資源利用與分配模式優化升級。面對傳統林業資源調查存在的不足,要重視基層林業二類調查工作質量問題,及時采取針對性方案提升調查效率。為了更好地利用林業資源實現區域發展,結合“林業二類調查”工作內涵,本文從調查原則、調查方式、調查改革等方面,介紹了提高基層林業二類調查工作質量的有效方法。

基層林業;二類調查;質量;方法

貴州省林業資源儲量豐富,無論是森林資源、野生動物資源、果蔬資源等均占有主導優勢,成為推動地區產業經濟發展的根本動力。為了更好地實現資源結構優化升級,國家倡導地區開展林業二類調查工作,嚴格按照部門標準執行調查決策方案,全面提升二類調查工作質量水平,這是保障資源利用效率的關鍵。因此,深入研究基層林業二類調查原則及工作方法具有重要性意義。

1 林業二類調查

森林資源規劃設計調查(簡稱二類調查)是以國有林業局(場)、自然保護區、森林公園等森林經營單位或縣級行政區域為調查單位,以滿足森林經營方案、總體設計、林業區劃與規劃設計需要而進行的森林資源調查。新時期國家戰略層次不斷深化發展,如何科學開發與利用林業資源體系,這將決定了二類調查工作發展趨向,對資源結構布局與分配形成了廣泛的指導作用。同時,地方政府及相關部門要做好林業二類調查工作,幫助基層林業做好各方面調查工作,確保資源開發的可持續發展。

2 貴州基層林業二類調查原則

加快林業工程改造建設關系著二類調查發展,是我國未來戰略規劃與發展中心,對區域環境改良具有實質性意義。早期經濟發展以犧牲環境為代價,鄉鎮二類調查工作面臨極大的挑戰。新時期國家對林業工程給予重視,在鄉鎮特定的環境區域內加快戰略性調整,不斷實施綜合性的生態功能評價工作。

(1)監測原則。森林是生態規劃改造區域之一,由于特殊的林業環境,其在生態改造中要建立綜合性的評價模型。經過生態模型評估及分析后,對森林制定可行的建設方案。需積極建立完善的林業動態監測體系,整合現有監測資源,對我國的森林資源、土地荒漠化及其他生態變化實行動態監測,定期向社會公布。

(2)考核原則。各地區快速發展林業項目期間,要著重考慮市場環境變動造成的建設風險,及時采取有效措施應對風險,實現林業空間的最優化利用。國家“十二五”規劃將森林覆蓋率和森林蓄積量列為各級政府的任期目標考核的約束性指標。通過建立森林資源動態監測體系、實現資源一體化建設,為實施政府目標考核提供依據,已成為我國林業建設管理的一項長期性的中心工作。

(3)規劃原則。政府是地區生態化建設的調控者,政府對生態林業發展具有多方面保障作用,也是各地區林業項目開發與利用機制建設的核心支撐。當前,政府對林業生態功能評價工作十分關注,這奠定了區域二類調查建設方向。從2011年起,國家林業局對林業工程項目實現規范化、信息化管理提出了全新的要求,如“林地保護利用規劃”、“濕地監測調查”、“沙化土地監測”、“土地石漠化監測”、“退耕還林工程”、“防沙治沙工程”等項目,要求所有規劃和申報、上報材料全部采用數字化圖型。

(4)設計原則。各地區可以在范圍內宣傳本地林業資源,結合地區實際發展情況構建保護體系,對二類調查發展具有重要戰略意義,幫助地區實現長遠的發展目標。目前,貴州省新一期森林資源規劃設計調查已經結束,以此為基礎建立起全省森林資源數據庫,為建立省森林資源動態監測體系提供了基礎條件。

3 提高二類調查工程質量的主要對策

基于發展觀指導下,二類調查作為當代社會發展的新思想,其具有廣泛的開發與利用空間,各地區林業林業開將持續科學發展觀思路,借助政府部門的引導調控作用,實現林業工程改造可持續發展。

(1)動態監管。隨著人們對二類調查重視程度越來越高,未來林業工程改造規模逐漸擴大化,按照生態功能評價模型制定科學的戰略方案,對地區二類調查改造建設具有重要意義。林業工程改造要發揮政府的宏觀調控作用,體現其參與社會建設的公共性服務職能。通過對各項林業監測項目進行整合,建立起完整統一的森林資源動態監測管理體系,將各項監測功能進行協調,實現多功能綜合監測;通過衛星遙感(RS)對全省森林資源及林地變化動態進行適時監測。

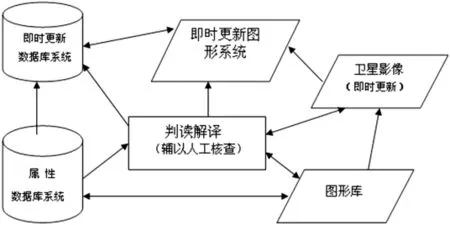

(2)技術創新。技術是林業服務機制完善的核心保證,有了足夠的項目技術為支撐,各地區可以對林業環境、河道治理、改造等工作進行調整,滿足了各個林業資源開發與利用需求,建立更具市場競爭力的林業開發方案。以“3S”技術為支撐,開發建設森林資源監測管理操作平臺,如圖1,建設全省森林資源數據庫,實現基礎數據和各項林業信息資源(數據)共享、監測成果規范統一,以全面革新貴州省林業建設管理技術手段。

(3)產業管理。建設林業信息專用網絡系統,使全省森林資源及各項林業專項監測、林地稽查、林政管理等實現在網上操作辦理,實現上下級管理部門之間的即時信息反饋和數據交換,全面提高貴州省林業建設管理水平。二類調查不是某一個地區的建設性理論,而是全國范圍內的環境保護工程發展趨勢,人們對二類調查方式有了更多的認知。二類調查對基層林業建設具有戰略意義,是一個地區環保工程規劃與發展的重點。

圖1 二類調查數據庫

(4)清查管理。對于林業調查工作來說,我國將其分類一類、二類等形式:一類調查是“國家森林資源連續清查”,主要目的是熟悉森林資源現狀、發展等情況,引導相關部門對地區實施綜合清查與評估,及時收集與林業資源相關的數據信息;二類調查是“森林資源規劃設計調查”,主要目的是對森林資源開發與利用進行調查、評估、分析,引導地區科學地開發森林資源價值,實現區域戰略的可持續發展。

(5)資金管理。2014年全省林業總產值為398.43億元,以林產工業為主的第二產業產值190.94億元,占比15.18%;2015年林業總產值達595.5417億元,第二產業328.5813億元,占比19.82%。林業加工業對林業總產值貢獻的提高,表明了貴州林產工業的逐步發展。新時期國家戰略走向生態化建設之路,按照區域林業環境構建生態模型,可以指導起來地區戰略規劃與發展方向。林業工程改建中,不能單一地實施治理工程,而是要從整個森林區域環境出發,提出切實可行的林業生態規劃方案。

4 結論

總之,隨著經濟產業快速發展,國家對林業資源開發需求量持續增多,科學利用與分配固有林業資源是極為重要的。為了進一步提高基層林業二類調查工作質量,要堅持可持續發展的思想理念,重視規劃、設計、監測、考核等原則,從動態管理、技術創新、產業規劃等方面進行優化控制,確保林業二類調查工作有序進行,實現林業資源開工與利用的可持續性,為貴州地區發展創造有利條件。

[1]郭旭,劉兆剛.基于ArcGISEngine帽兒山森林多資源管理系統的研建與實現[J].森林工程,2013(02).

[2]張緒貴,張愛紅,黃小平.森林資源二類調查中幾個問題的探討[J].江西林業科技,2004(06).

[3]曹軍,祝彥杰,王懷宇,王巍奇,盧中波.條形碼技術在森林資源管理工作中的應用[J].林業科技,2014(03).

[4]馮仲科,臧淑英,姚山.基于廣義3S技術的森林資源經營管理系統建設[J].測繪工程,2016(02).

[5]朱瑜馨,張錦宗,趙軍.應用型GIS模型分析在林業中的應用[J].西北林學院學報,2016(01).

S757.2

A

1005-7897(2016)10-0075-02

2016-5-10

何永華(1977-),男,漢族,貴州盤縣人,林業工程師,本科,主要從事林業方面工作。