承傳孝道是我們的責任

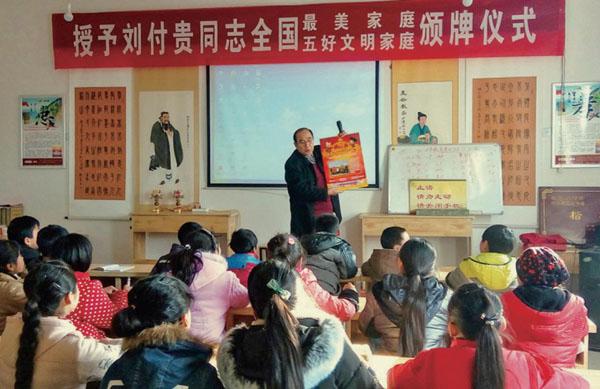

劉付貴

習近平總書記在2019年春節拜年會上指出:“在家盡孝、為國盡忠是中華民族的傳統美德。”孝道文化是孕育中華民族傳統美德的根基。五帝之一的舜,因其至孝而被尊為“道德始祖”。至圣先師孔子的開山之作《孝經》曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。”孝道是一切倫理道德的根本,是教育人們向上向善的源頭活水。

隨著社會的不斷進步和科技事業的快速發展,人們的生活方式和家庭結構發生了很大變化。目前,我國已進入老齡化社會,我們如何創新性發展我們民族的優秀傳統文化,已成為當代人不可回避的時代課題。

首先,從我國的發展歷史看,孝道文化需要繼續傳承。五千年來,支撐中華民族生生不息、薪火相傳的重要精神力量就是家庭文明建設,其核心內容就是孝。我國現存最早的漢字文獻資料記載:“孝”是一個年輕人攙扶著一個老人在行走。隨著甲骨文的出現,孝字的產生更加形象,其語意是人在小時候由老人呵護著健康成長,人長大后,就要回報父母養育之恩,竭盡全力盡贍養之責,當好父母的人生拐杖。東漢許慎在《說文解字》一書中說:“孝,善事父母者,從老省,從子,子承老也。”講得非常清楚:孝就是贍養、尊敬父母長輩老人,同時也說明“孝”字是從“老”演繹而來,“老”字省去兇器“七”換上孩子的“子”就組成了“孝”字。“孝”字寫的是老人與子女的關系,子女是父母基因的延續,是生命的承傳,子女更是老人的精神寄托和生活的依靠。

孝道文化自夏商時期“由禮入法”、 漢王朝“以孝治天下”,尤其是經“文景之治”太平盛世等實踐驗證之后,逐步形成了一個完整的文化建設體系,成為中國主流傳統文化方面的核心內容,且廣泛滲透于社會生活,在修身養性、 融合家庭、報國敬業、凝聚社會、塑造文化等方面均發揮了重要作用。今天,我們繼往開來,砥礪前行,志在實現社會主義現代化和中華民族偉大復興,理應傳承這份道德遺產,弘揚這一優良傳統,進一步豐富中國特色社會主義的倫理精神與道德規范。

其次,從經濟社會發展情況看,孝文化也需要我們創新性傳承。《論語》記載:子適衛,冉有仆。子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”它記錄了孔子與弟子冉有對話的內容:冉有為孔子駕車到衛國去。孔子說:“人口真多呀!”冉有說:“人口已經夠多了,還要再做什么呢?”孔子說:“使他們富起來。”冉有說:“富了以后還要做些什么?”孔子說:“對他們進行教化。”孔子“先富后教”的思想至今仍是我們炎黃子孫,特別是傳統文化愛好者的社會責任。

新中國成立以來,在黨中央的正確領導下,我們從站起來已經走向富起來,還要走向強起來,按照事物發展的客觀規律和社會主義核心價值觀的要求,必須強化思想教育。特別是目前家庭結構的變化,到2025年65歲以上的老年人將要占到我國總人口的四分之一,居家養老仍然是我國解決老有所養的主要形式,更顯示孝道文化的承傳的重要。“獨生子女”一代的出現和家庭結構日趨小型化,使一些家庭的代際關系失衡和重心下移,部分年輕人贍養父母的責任意識被“利己主義”所取代。個別人富起來以后迷失了人生方向,價值觀扭曲,是非顛倒,生活驕奢淫逸,對“讓父母在經濟上生活無憂,在精神上愉悅開心”的孝親意識嚴重淡化,社會上屢屢發生虐待父母的惡性案件,甚至走向犯罪。

杭州市某生活小區2015年中秋節,獨生子女張某開著豪車帶著月餅等禮品回娘家看望獨自生活的父親,敲了半天門無人應答。后來叫來警察撬門入室,才發現68歲的父親死于衛生間,經鑒定確認老人病故于9天前。

重慶市某山村85歲謝昌英老人于2014年1月2日凌晨死于兒子家門前樹旁。經法院審理,原因是四個兒子均不愿意接老母親回自己家贍養。最后,四個兒子均被判處有期徒刑。

《孝經》曰:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也。”這是2500年前圣人的教誨。因種種原因,一部分人孝親理念蕩然無存。不是我們教育失誤導致的嚴重后果嗎?“富”而不教的悲劇和血淚教訓不能再繼續下去了,承傳孝道必不可少,刻不容緩。

第三,構建和諧社會,實現中華夢想更需要承傳孝道。習近平總書記在十九大報告中指出:“深入實施公民道德建設工程,推進社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德建設,激勵人們向上向善,孝老愛親,忠于祖國,忠于人民。”這就給我們指明了在建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國的新時代,提高人們的心靈品質,加強精神文明建設尤其重要。承傳孝道文化,用生命喚醒生命,推進公民道德建設,具體表現形式在每個家庭。家庭是社會的細胞,家庭和睦則社會安定,家庭幸福則社會祥和,家庭文明則社會文明。也只有千千萬萬個家庭都幸福美滿了,實現中華民族偉大復興夢才能夢想成真。習總書記在會見第一屆全國文明家庭代表時強調:家庭教育涉及很多方面,但最重要的是品德教育,是如何做人的教育,也就是古人說的“愛子,教之以義方”,“愛子不以道,適所以害之也”。他還說:作為父母和家長,應該把美好的道德觀念從小就傳遞給孩子,引導他們有做人的氣節和骨氣,幫助他們形成美好心靈,促使他們健康成長,長大后成為對國家和人民有用的人。“愛子以道”的“道”就是孝道,美好的道德觀念就是“在家盡孝,為國盡忠”。孝道文化所主張的親親、尊祖、維族,實際上是對故土的眷戀和對祖先的尊崇。在傳統的孝文化中,愛國源于愛親,尊祖從而愛國,愛國心與孝親心緊密相連,孝是愛國報國心的根源,愛國主義是孝意識的邏輯產物。孝文化的“泛孝悌親”要求我們將盡孝事親作為愛國興邦的實際行動,將孝親之愛轉化為提高社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德的直接動力。所以說,實現中華民族的偉大復興需要承傳孝道文化。

毛澤東主席說:“要孝敬父母。連父母都不肯孝敬的人,還肯為別人服務嗎?不孝敬父母,天理難容。”“孝”是炎黃子孫人性文明的起點,是天下兒女對父母養育之恩的回饋;“孝心”是結交朋友的基本條件,是成就事業的強勁動力;“孝道”是人倫關系的自然法則,是古圣先賢為后人創立傳世規矩。通曉孝道至德,諸事從孝心念起,從孝道做起,孝老敬長,愛親和家,履行家之小孝;孝待人民,孝報社會,履行世之大愛;傳播孝道,使千秋萬代獲益,履行至孝美德。孝能正心,孝能修身,孝能齊家,孝能和親,孝是傳家法寶;孝能正己,孝能化人,孝能治國,孝能睦鄰,孝是家庭和睦、社會和諧的源頭活水,也是踐行社會主義核心價值觀的具體體現。

中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》指出:中華文化源遠流長、燦爛輝煌。在5000多年文明發展中孕育的中華優秀傳統文化,積淀著中華民族最深沉的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識,是中華民族生生不息、發展壯大的豐厚滋養,是中國特色社會主義植根的文化沃土,是當代中國發展的突出優勢,對延續和發展中華文明、促進人類文明進步,發揮著重要作用。

傳承孝道必然會向利于尊敬父母、家庭和睦、尊師敬賢、尊長愛幼、忠于祖國、熱愛人民等美德方面發展,對推進公民道德建設工程健康發展將會起到巨大的促進作用。我們必須堅持文化自信,把弘揚孝道文化當做每個公民的社會責任并模范踐行,中華民族的復興夢就能實現!