以孝鑄偉業

李俊鑫

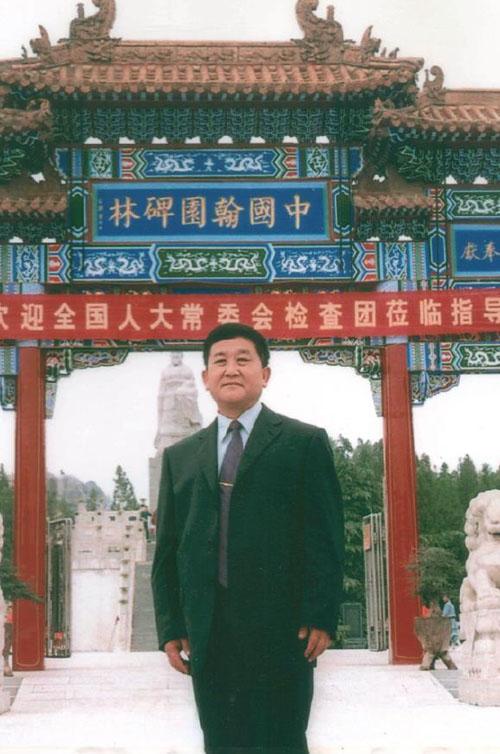

中國翰園碑林,國家4A級旅游景區,坐落于八朝古都開封龍亭湖畔,是由“當代文化愚公”李公濤先生帶領全家自籌資金創建的融山水藝術景觀和古典園林為一體,集古今中外書畫、碑刻藝術之大成的文化園林,是開封文化旅游的一張名片,吸引著全國乃至世界各地的游客。碑林之所以馳名中外,不僅有令人敬仰的“公濤精神”,背后還有一個感人至深的孝道故事,故事的主人公就是李公濤的長子,現任中國翰園集團董事長的李孝泉先生。

孝道情緣

李孝泉這一生與“孝”有著千絲萬縷的聯系。他祖籍是孝義之鄉——河南鞏義市(舊稱孝義鎮),出生于四川省德陽縣孝泉鎮,后生活學習和工作于文化古城開封。兩個弟弟分別叫孝平、孝杰。名中有孝,要從李孝泉的父親說起。

李孝泉的父親李公濤從小讀過私塾,深受“孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥”傳統文化的影響,尤其是對《朱子家訓》情有獨鐘,并將之作為自己的家風進行傳承。

1950年4月,李孝泉的父親李公濤在四川德陽縣工作時,大兒子(即李孝泉)剛好出生在此地的孝泉鎮,就給兒子取名“孝泉”。這里是千古流傳的“二十四孝”之一的“一門三孝”姜詩、龐三春、安安的故鄉,也是古今全國有名的孝城。取這個名字,一是為了紀念,二是為了讓兒子長大后能成為一個孝德之人,寓意孝心像泉水一樣源遠流長。后來又有了次子和三子,分別取名為孝平、孝杰。可見,李老先生對孝道是多么地看重。

從孝泉記事起,父親就教他誦讀《三字經》《弟子規》和《朱子家訓》,給他講述古代二十四孝的故事。孝泉小小年紀便在心中扎下了孝根,尊敬長輩,關愛弟弟。他的爺爺年齡大了,冬天怕冷,他就每天給爺爺暖被窩,陪爺爺睡覺,親戚鄰居都夸他是一個懂事的孩子,長大后一定有出息。

孝泉16歲那年,回到鞏義回郭鎮老家,爺爺有病,天不亮他就揣著兩個饅頭,一個人到30多里開外的涉村抓藥。一路上山高坡陡,時常還有野獸出沒,令初次出遠門的孝泉后背上直冒冷汗,他一手拿著石頭,一手拿著樹枝,隨時準備與野獸和搶劫的壞人搏斗,當他披星戴月回到家里把藥交給父母時,就忘卻了恐怖和勞累,心中特有成就感。

1978年4月,母親張梅患病在醫院做手術,他就放棄被提拔重用的關鍵時機,請長假在醫院陪護母親。病房床位緊張,他就睡在走廊里,一個多月沒有換過衣服,沒有洗過澡,身上長滿了虱子、跳蚤,他也全然不顧,堅持每天為母親喂飯、喂藥,端屎端尿,從來沒有使過一個臉色,在他的精心照料下,母親很快康復。

2012年7月,86歲高齡的父親李公濤終因積勞成疾,病倒在了他心愛的碑林事業上,先是住進了開封市淮河醫院,后又轉入北京協和醫院。孝泉召開家庭會議,說:“寧肯傾家蕩產,也要盡一切努力挽救到最后一分鐘”,不惜以三分高息借六萬元以保證治療。

父親住院后,孝泉、孝平、孝杰三兄弟爭著伺候老父親,待父親病情穩定后,孝泉以自己年齡大,瞌睡少,照顧老人有經驗為由說服兩個弟弟回家操持碑林的日常工作,自己留下來守著老父親。

這一守,整整四年。四年里,他每天陪著父親做各種檢查、服藥、輸水、理療、化療但李公濤畢竟快90歲的人了,經不起折騰,父親病情的反復與惡化,一次次牽動著孝泉的心。這是生他養他的父親,是他人生的楷模,更是開封人民的驕傲。開封市領導和各界人士前來看望和慰問,使孝泉更感責任重大,無論如何,要留住父親的生命。他陪著父親拉家常,回憶弟兄幾個小時候的事情,回憶創建碑林的崢嶸歲月,以緩解父親的精神壓力,鼓勵父親與病魔作斗爭。一有空他到各大醫院拜訪和請教名醫專家,尋求良藥妙方,他不惜花錢購買最好最新的藥物,以減輕父親的病痛。他吃不好飯,睡不好覺,憂心忡忡。常言說,床頭沒有百日孝。可這是整整四年一千多個日日夜夜啊,他不離不棄,日夜堅守,無微不至,盡到了一個甚至幾個兒子的孝心。

最令他難忘的是,父親在彌留之際囑咐他:“要牢記家訓,把碑林的事業辦好。”一字一句像碑刻一樣銘刻在他的心中,像使命一樣扛在肩上,否則就是不孝。

黃河東流去,落日染霞紅。2016年8月7日,李公濤先生駕鶴西去,享年90歲。父親的無私和大愛,在李孝泉的心中立下了一座豐碑。

秉承家訓

李孝泉對父親的孝,不只是體現在孝身上,還體現在孝心上。

1984年,父親李公濤響應開封市委市政府“發展旅游事業,重建歷史名城的號召”,決心傾全家積蓄,在古都開封建一座翰園碑林,以展現民族文化之精華,抒發炎黃子孫之豪氣。他的想法得到了全家人的響應和支持,11口人積極投入到了創辦碑林的工作中,舍不得到飯店吃一頓飯,舍不得添一件高檔衣服,舍不得買一件高檔家具和家電,幾百、幾千、上萬的錢都拿了出來,先期投入數萬元,這在上世紀80年代初期“萬元戶”都是很了不起的年代,幾萬元簡直就是一個天文數字。

建碑林是一項大型工程,僅靠家里的投入是不夠的。李公濤打算雙管齊下,一方面自力更生,艱苦奮斗;一方面爭取社會的支持,為了表明心跡,立下了《家訓》:“為繼承和發揚祖國傳統文化,振興民族精神,誓在七朝古都開封興建一座與西安、曲阜碑林相媲美的具有旅游價值的碑林,把現代書法留傳后世,以愚公精神世世代代,代代刻碑不止,我倒下由我子孫接著干,只許投入,不許索取,迎難而上,百折不回,直到碑林建成,無償交給國家為止。碑林有了收入,李家子孫不能從碑林牟取一分錢利益,特做家訓,刻碑于石,囑兒孫共遵之。”他還教育子女“要立志做大事業,不要立志當大官”“學習上向前看,生活上向后看”。

父親的胸懷是那么的美麗和寬廣,父親的意志是那么的堅韌和剛強,對父親一向崇拜有加的李孝泉,對父親的決策衷心擁護,把《家訓》銘記心中,義無反顧地投入到碑林的建設事業上。

李孝泉是一個有強烈事業心和追求的人,在他身上有著父親的影子和性格。改革開放初期,他便下海經商,承包了開封工藝美術廠,創辦了橡膠廠、農藥分裝廠、防腐工程隊、經濟開發部、電腦服務部等經濟實體,收入相當可觀。按說,他可以過上富裕甚至是上流社會的生活,可為了父親的囑托,他毫不豫地放棄了享受,選擇了付出,把所有的收入都用在了碑林的建設上,成了建設碑林的經濟支柱。

孝泉和他的父親一樣,吃苦耐勞,勤儉持家,無私奉獻。他清楚地記得父親帶著方便面四處宣傳,爭取社會支持,比起父親吃的苦不算啥。他一年四季沒有節假日和星期天,四處奔波,沒日沒夜地干,除了辦好自己的企業,還要通過各種努力向社會各界籌資。通過他一個人的手,就動員有關單位和有識之士為碑林捐助260多萬元。

為了節省開支,他自己開車。1990年7月17日,他頂著烈日出外談業務,在返回途中修車時,被水箱的水蒸氣燙傷,右半身全是明晃晃的燎泡,疼得他直捶墻。他怕父親知道后傷心,硬是瞞著沒有住院,堅持工作,后來父親知道后難過得直流淚。

孝泉一心撲在了碑林的建設上,由于長期勞累,吃不好,睡不好,精神壓力大,身患多種疾病,可他不肯住院,而是邊吃藥邊工作。親戚朋友勸他:“你們已是腰纏萬貫的人了,光利息就吃不完,花不完了,又何必吃這么大的苦呢?”他說:“一個人有一個人的生活方式,一個家有一個家的家規,父親決定的事,我們就勇往直前!”

在孝泉的影響和帶動下,大弟弟孝平辭掉了中原油田的工作,協助哥哥管理工廠,任勞任怨,埋頭苦干,他說:“我要竭盡全力,支持父親建成碑林,不達目的,決不罷休。”妻子董瑞,不慕榮華富貴,甘做綠葉,擔任企業出納,工作認真,年年被評為先進工作者。

二弟孝杰,畢業于西安建筑學院,有一個體面而理想的工作。可為了建碑林,他二話不說,回到了父親身邊,成了父親的得力干將。他說:“爸爸辦這么大的事業,當兒子的理當支持,否則,就是不孝。”他對哥哥孝泉也非常尊重,他還說:“哥哥在碑林建設中為我們樹立了一個好榜樣,我要像哥哥那樣,干好自己的工作。”妻子蒙波,負責中昌鐵路配件廠的經營工作,工作能干,是家中的賢妻良母,為企業默默地奉獻著。

李家的三個媳婦全力支持碑林建設,孝敬公婆,撫養孩子,洗衣做飯,日夜操勞,從來沒有一句怨言。1985年春節前夕,一塊幾百斤重的石頭突然倒下,把孝泉兒子的腿砸成了粉碎性骨折,凄慘的哭聲撕心裂肺,妻子張彥芳承受著沉重打擊,將兒子送進醫院,讓妹妹去照料孩子,自己又去碑林上班了。

流血又流汗,十年磨一劍。中國翰園碑林從1985年8月開始創辦,1992年6月28日奠基,1995年建成對外開放,歷時十年。一處熔古鑄今、莊重典雅、氣勢恢宏的碑林呈現在世人面前。碑林占地120畝,刻碑4000余塊,碑廊長達幾華里,塑有軒轅黃帝像、孔子像、仰圣山等景觀,成為開封的一大人文景觀。人們評價說,翰園碑林是大愛與大孝的結晶。

孝行天下

清明節,是中華民族祭祖追宗、緬懷先輩的傳統節日。李孝泉先生為了把孝文化更好地傳承下去,把翰園碑林打造成孝文化宣傳的陣地,2014年年初,經與孝平、孝杰商量,決定在清明節期間,每年舉辦一屆為期一個月的“孝道文化節”,讓孝文化傳遍千家萬戶,讓天下兒女都行孝。

經過精心策劃和籌備,當年4月1日,成功地拉開了“中國翰園碑林首屆清明孝道文化節”的序幕,圍繞孝道展開了一系列活動。

活動內容豐富,形式多樣。不僅有傳統孝道戲曲展演,還讓孝子以及陪伴老人的子女免費游園。由于活動充滿了正能量,引起了社會的共鳴,一時間游客爆棚,連日居高不下。工作人員說:“這么多人免費游園,不知少收入多少錢!”孝泉卻說:“能把孝道文化傳播到千家萬戶,使天下的兒女都行孝,這個價值用金錢是無法估量的啊!”

首屆“孝道文化節”的成功舉辦,更加堅定了李孝泉的信心,他決心一直辦下去。至今,已舉辦了六屆,且一屆比一屆精彩。主題分別是:“關愛父母,孝行天下”“知孝理、走孝道、書孝行、學孝禮、聽孝戲”“明孝義、踐孝行、沖孝關、展孝道”“弘揚傳統文化,傳承中華孝道”,等等。從2018年起還開展了“十大孝星”評選,“孝行瞬間”攝影大賽,受到了社會各界的好評。2016年還曾與河南省孝文化促進會聯合舉辦了“河南省首屆孝文化書法展”,把孝的種子播灑到了無數人的心中。

2019年,“溫暖光影,孝行瞬間”攝影大賽,把孝道文化節推向了高潮,線上微博話題與閱讀量超過了百萬,線下參與者遍及20多個省(市)。廣大攝影愛好者用真誠的情感、專業的角度,飛揚的靈感,記錄了一個個孝行瞬間,再現了孝道之美。大賽對評選出的“十大孝星”和攝影作品獲獎者進行了表彰和獎勵,進一步向社會傳遞了一種孝心、孝義和孝德精神。

隨著孝道文化節的成功舉辦,不再是碑林唱獨角戲,而是由開封市文明辦、市攝影家協會、市文化廣電旅游局、市文化旅游投資集團積極參與聯合舉辦,再現了孝道文化的魅力和影響力。如今,孝道文化節已成為翰園碑林的一大品牌,也是中國(開封)清明文化節的一大亮點。在孝泉看來,能把孝文化活動辦得如此豐富多彩,風生水起,心中特別欣慰。

孝心永恒

三十功名塵與土,八千里路云和月。李孝泉追隨父親創建碑林,從風華正茂的青年,變成了年過花甲的老年。本是一個富豪,卻過著貧民的生活,但他從未抱怨過,從未后悔過,他處處以身作則,吃苦在前,享受在后,大公無私,有了成績,他從不居功自傲,他說:“這都是父親教育的結果。”并勸導兄弟:“要聽從老父親的教誨。”父親評價他:“在碑林建設上,孝泉起了關鍵作用,是他把全家十幾口人的力量凝聚起來,才完成了這等千秋大業。”1996年,他家被評為“全國美好家庭”,李孝泉被選為開封郊區政協常委,2004年被評為“河南省勞動模范”。

2011年4月11日,已年過八旬、病魔纏身的李公濤先生再次召開家庭會議,決定交班,由長子李孝泉負責碑林的全面工作,辦好企業,提供資金保障,二子李孝平負責碑林的日常工作,三子李孝杰負責萬歲山公園的工作。李孝泉面對父親眼含熱淚,發誓“一定要把碑林的事業進行到底!”

李孝泉接過父親手中的“接力棒”,帶領著家人,開拓進取,對碑林未來的建設與發展做出了戰略規劃:一是增設中華圣人碑廊和當代孝子碑廊;二是增設具有文化內涵的大型雕塑和文化名人雕塑;三是對碑廊的碑刻采用大理石鑲嵌,以中、英、日三種文字加以注解;四是建設多功能的翰園美術館和國際文化藝術交流中心,把碑林打造成國家5A級旅游景區,真正做到文化高品位,園林高層次,中國碑林第一流。

在翰園碑林創建30周年慶典大會上,李孝泉向世人宣示,一定要牢記父親的囑托,把碑林建好后,無償交給國家,決不欺世盜名,讓社會監督,讓歷史見證!

不忘初心,方得始終。我們堅信,他的規劃和承諾一定能夠實現,因為在他身上閃耀著“公濤精神”,跳動著一顆孝心。

贊曰:

秉承家風和家訓,敬老愛老盡孝心。父心父志永不忘,嘔心瀝血建碑林。孝道文化化甘霖,滋潤天下兒女心。圣賢碑廊樹典范,孝子碑廊勵后人。