運動想象療法聯合被動足背屈訓練治療腦卒中下肢運動功能障礙臨床分析

蘭玉群,宦婷婷

(1.湖北省武漢市漢口醫院康復醫學科,湖北 武漢 430014;2.湖北六七二中西醫結合骨科醫院,湖北 武漢 430010)

運動想象療法能促進急性期、亞急性期以及恢復期腦梗死患者運動功能的恢復[1-2]。我院用運動想象療法聯合被動足背屈訓練治療腦卒中下肢運動功能障礙取得較為滿意效果,報道如下。

1 臨床資料

共66例,均為2018年12月至2019年10月我院收治患者,隨機分為觀察組和對照組各33例。對照組男18例,女15例;年齡45~73歲,平均(56.43±7.25)歲;病程(35.62±7.86)天。觀察組男17例,女16例;年齡43~75歲,平均(57.76±7.36)歲;病程(41.62±6.52)天。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參照第4屆全國腦血管病學術會議制定的診斷標準擬定。經頭顱CT或MRI確診為腦出血或腦梗死,均為初次發病,活動中或安靜、睡眠中發病,有或無頭痛、嘔吐、嗜睡等癥狀,均有下肢功能障礙,CT檢查發現腦實質內有高密度或低密度病灶,急性期治療后仍存在下肢功能障礙。

納入標準:符合診斷標準,屬于恢復期,無認知功能障礙,年齡40~75歲,能獨立或在手杖幫助下行走1米以上,有一定的運動想象能力,患者或家屬簽署知情同意書。

排除標準:年齡小于40歲或大于75歲,有嚴重的心、肝、腎等器質性疾病,腫瘤,有認知功能障礙,有腦卒中后抑郁,不愿簽署知情同意書或依從性差。

2 治療方法

兩組均行腦卒中基礎治療,包括抗血小板聚集、控制血糖和血壓、改善腦代謝等,同時行Bohath技術訓練、日常生活能力訓練、肢體功能位擺放、生物電刺激等,給予醒腦開竅法針刺。主穴取人中、內關、三陰交,配穴取委中、極泉、尺澤,消毒后取不銹鋼毫針,采用重雀啄法自鼻中隔斜刺人中至流淚為止。捻轉提插瀉法直刺內關60s,提插瀉法自脛骨內側以45度斜刺三陰交至下肢抽動3次,提插瀉法直刺委中至患肢抽動3次,提插瀉法沿原穴位下移1寸直刺極泉至患側上肢抽動3次,提插瀉法直刺尺澤至前臂、手指抽動3次。另行被動足背屈訓練:①第1階段:患者處于仰臥體位,下肢屈曲,用一只手的虎口下壓患者踝關節,另一只手背屈并外翻患者的踝關節和足趾,訓練間歇放松患者下肢。②第2階段:患者處于坐立體位,下肢著地,一只手固定患者膝關節和踝關節,另一只手協助踝關節和足趾進行背屈動作,肌肉張力高的患者進行小力量訓練,肌肉張力低的患者進行全力屈伸。③第3階段:患者處于坐立體位,當患者能隨意背屈踝關節時,使患者背靠墻壁站立體位完成該動作。每日1次,每次20~30min,持續6周。

觀察組加用運動想象療法。訓練前醫者詳細介紹訓練的目的、方法、注意事項等。患者先進行側肢體足背屈,之后運動想象,建立運動意念以及努力目標。在安靜的環境閉目仰臥放松2~3min后進行運動想象訓練。想象被動足背屈訓練動作細節,反復想象關鍵動作。5~7min后放松,之后休息1~2min,休息完畢繼續想象運動5~7min,引導患者從想象回到治療室中,患者感覺身體變化和環境聲音,之后睜開眼睛,休息一會進行被動足背屈訓練。每日1次,每次20~30min,連續6周。

3 觀察指標

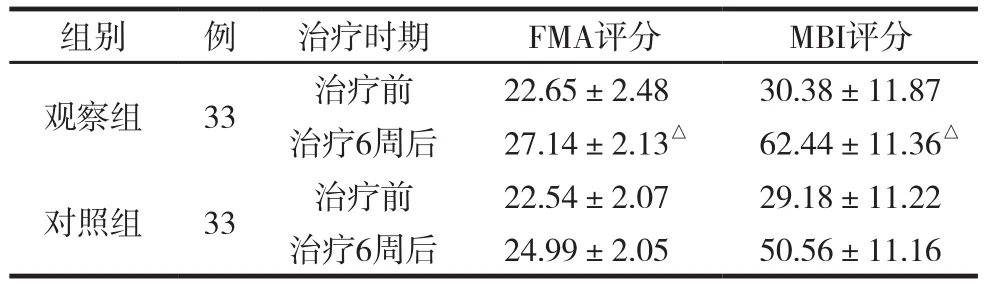

采用下肢簡易Fugl-Meyer運動(FMA)量表評價下肢運動功能康復狀況,最高分34分,分值越高代表下肢運動功能越佳。采用改良Barthel指數(MBI)評價治療前、治療6周后患者的日常生活活動能力,分值越高表示日常生活活動能力越強。

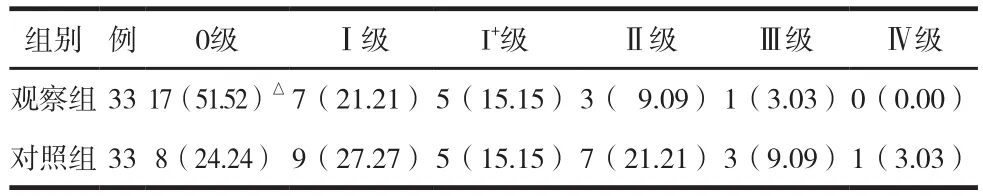

采用改良Ashworth量表評價下肢肌張力變化情況,肌張力無增加評為0級,肌張力輕微增加,患肢被動屈伸在被動關節活動(ROM)末時,突然卡住并存在輕微阻力或釋放評為Ⅰ級,肌張力輕度增加、患肢被動屈伸在ROM后50%存在較小阻力評為I+級,肌張力升高明顯、患肢被動屈伸在ROM大部分時肌張力明顯增加、受累關節可移動評為Ⅱ級,肌張力顯著增加、進行ROM檢查很困難評為Ⅲ級,患肢僵硬、受累關節被動屈伸僵直、不能進行活動評為Ⅳ級[3]。

用軟件SPSS 21.0進行數據處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

兩組治療前后FMA、MBI評分見表1。

表1 兩組治療前后FMA、MBI評分比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后FMA、MBI評分比較 (分,±s)

注:與對照組治療6周后比較,△P<0.05。

組別 例 治療時期 FMA評分 MBI評分觀察組 33 治療前 22.65±2.48 30.38±11.87治療6周后 27.14±2.13△ 62.44±11.36△對照組 33 治療前 22.54±2.07 29.18±11.22治療6周后 24.99±2.05 50.56±11.16

兩組治療6周后下肢肌張力分級比較見表2。

表2 兩組治療6周后下肢肌張力分級比較 例(%)

5 討 論

下肢運動功能障礙是運動系統中的某些部位受損造成骨骼肌活動異常,主要表現為不能隨意運動、共濟失調、癱瘓。腦卒中伴下肢運動功能障礙是患者下肢肌力下降甚至喪失,致使患者運動肌群功能進展至痙攣階段,表現為固定的共同運動模式、下肢運動刻板。因為腦卒中會造成中樞傳導異常,低位中樞會受高位中樞的影響,低位消失,下肢運動異常,以伸肌共同運動為主體,也就是所謂足趾向下趾屈,踝關節跖屈、內翻,膝關節伸展,病側骨盆旋后上提等運動異常,患者因此不能正常站立行走,患者日常生活活動能力減弱甚至喪失。研究表明[2],康復訓練能促進腦卒中運動功能障礙恢復。及早進行康復治療能逐漸恢復下肢運動功能,提高患者日常生活能力和生活質量。研究發現[3],運動想象療法聯合被動足背屈訓練能促進患者下肢運動功能恢復。

運動想象療法為通過對訓練動作的反復想象,激活完成某項特定活動或運動情境的運動記憶,改善情緒控制能力和運動技能,實際也是一種心像練習療法,治療時患者中央溝前緣、初級運動皮層、中央前回部有明顯的功能活動,繼而活化部分受損的運動網絡,促進缺血半暗帶殘損的恢復[4]。被動足背屈訓練注重對患者步行步態協調性及平衡能力的改善,其結合運動想象療法使得康復治療達到更好的效果,可進一步活化受損運動網絡,促進患側肢體運動功能的恢復,改善患者步行能力及步態,提高平衡能力,改善與下肢運動功能相關的日常生活活動能力,改善患者生活質量。