針刺推拿結合中藥治療急性周圍性面癱臨床觀察

劉清毅,李 帆

(湖北省中西醫結合醫院康復醫學科,湖北 武漢 430000)

急性周圍性面癱主要癥狀為面部表情障礙,無法合眼和抬眉等。針刺、艾灸、推拿、熏蒸、中藥等治療急性周圍性面癱有一定效果。本研究用針刺推拿結合中藥治療急性周圍性面癱效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共135例,均為我院2018年1月至2019年10月收治患者,隨機分成3組各45例。A組男26例,女19例;年齡27~64歲,平均(40.26±4.62)歲;病程1~6天,平均(2.41±0.74)天;左側發病22例,右側發病23例;輕度8例,中度26例,重度11例。B組男25例,女20例;年齡24~66歲,平均(41.9±4.12)歲;病程1~5天,平均(2.33±0.62)天;左側發病21例,右側發病24例;輕度12例,中度25例,重度8例。C組男27例,女18例;年齡26~63歲,平均(41.16±4.12)歲;病程1~7天,平均(2.31±0.64)天;左側發病21例,右側發病24例;輕度7例,中度24例,重度14例。兩組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參考《中醫病證診斷療效標準》。突然發病,或有面部受涼、風吹史,多數為單側,病前1~2天可能出現同側耳區和面部疼痛。額紋消失、口眼歪斜、眼裂增大、無法閉合、上下眼瞼,患側無法完成鼓腮、閉眼、吹口哨、皺眉、露齒動作,且多有流淚、流口水,或發病之初伴發耳后疼痛感、聽覺過敏、味覺減退甚至消失。其嚴重程度根據《面神經功能評價標準》中額紋、輕閉眼、鼓腮、鼻唇溝、人中溝、吹口哨、微笑、安靜印象分,共8項進行評價。輕度為積分大于等于18分,中度為積分大于等于10分、且小于18分,重度為積分小于10分。

納入標準:符合診斷標準,簽署知情同意書,年齡14~75歲,病程7天之內,單側面癱,醫院倫理委員會批準同意。

排除標準:中樞性面癱,腫瘤、腮腺炎、中耳炎等并發癥引起的面癱,顱外傷引起的面癱,妊娠或準備妊娠,暈針、對治療藥物過敏,依從性差。

2 治療方法

針刺治療[1-3]。常規消毒(包括針灸針和針刺部位),主要穴位包括魚腰穴、下關穴、地倉穴、陽白穴、合谷穴等。面部先健側后患側,陽白透魚腰、地倉透頰車,約刺入0.8寸,提插捻轉候氣,平補平瀉,留針30min;雙側合谷穴直刺,用瀉法。針刺6天休息1天,10天為一療程,治療3個療程。

推拿治療[4-5]。患者取坐位,先健側后患側,在晴明穴、太陽穴、陽白穴、印堂穴用一指彈推拿法,每次5min。從太陽穴到下關穴、迎香穴最后致地倉穴,采用往返推拿方法,每次5min;用大魚際對臉部搓揉,主要是搓揉臉部的頰部和前額,每次5min;對病變部位肌肉捏拿,每次5min。每日1次。10天為一療程,治療3個療程。

中藥治療[6]。用牽正散加減。藥用鉤藤10g,蟬蛻10g,羌活10g,蜈蚣2條,白芷10g,白附子10g,防風10g,桂枝10g,僵蠶6g,全蝎3g,甘草6g,川芎6g。每天1劑,加水400mL煎至200mL,早晚飯后溫服。治療10天為一療程,治療3個療程。

A組用針刺推拿治療,B組用中藥治療,C組用針刺推拿結合中藥治療。

3 觀察指標

觀察額紋、輕閉眼、鼓腮、鼻唇溝、人中溝、吹口哨、微笑等癥狀改善情況,正常為4分、部分麻痹為2分、高度麻痹為0分,總分為32分,分數越高表示癥狀越輕。

4 療效標準

參考《中醫病證診斷療效標準》。臨床痊愈:雙側額紋,鼻唇溝恢復對稱,皺眉與閉眼正常,鼓腮時口角不漏氣,進食時牙頰間不滯留食物殘渣,談笑時無口外斜,面部表情正常。顯效:雙側額紋,鼻唇溝基本對稱,皺眉略顯無力,鼓腮時口角不漏氣,進食食牙頰間不滯留食物殘渣,談笑時可見口角略不對稱。有效:雙側額紋,鼻唇溝仍不對稱,但較治療前有改善,其他臨床癥狀也有改善。無效:未達到“有效”標準。

5 治療結果

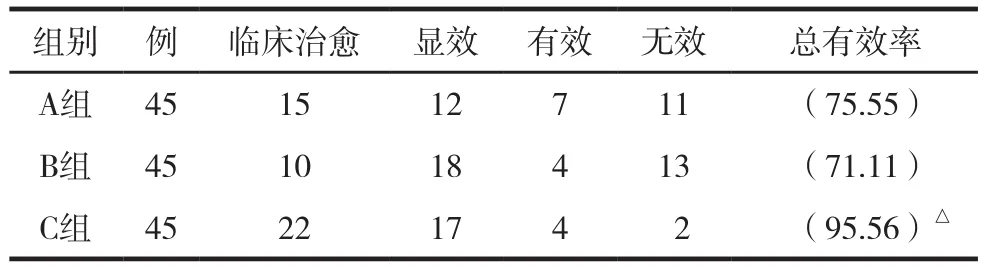

3組臨床療效比較見表1。

表1 3組臨床療效比較 例(%)

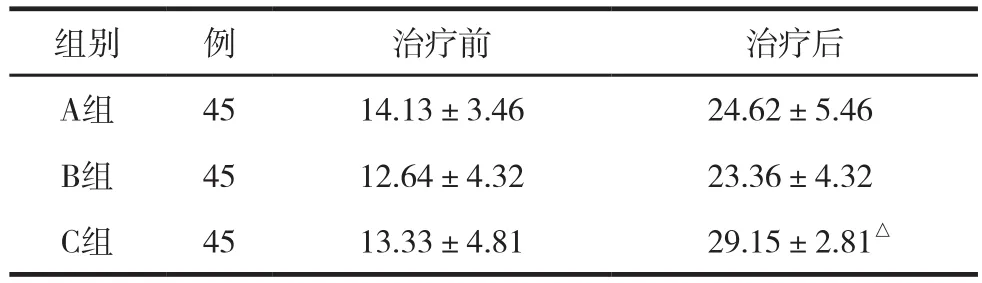

3組治療前后臨床癥狀積分見表2。

表2 3組治療前后臨床癥狀積分比較 (分,±s)

表2 3組治療前后臨床癥狀積分比較 (分,±s)

注:與A、B組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后A組 45 14.13±3.46 24.62±5.46 B組 45 12.64±4.32 23.36±4.32 C組 45 13.33±4.81 29.15±2.81△

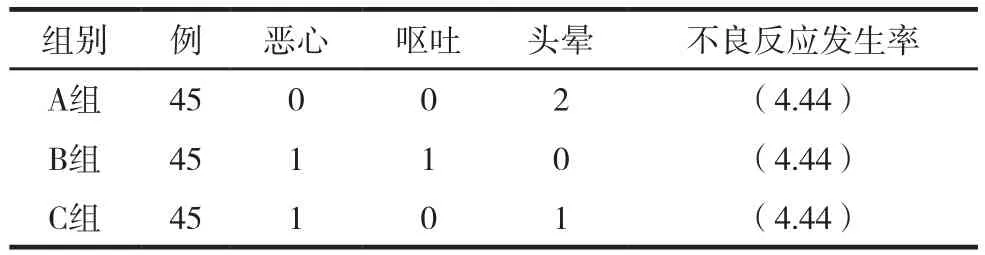

3組不良反應見表3。

表3 3組不良反應比較 例(%)

6 討 論

急性周圍性面癱屬中醫“口眼歪斜”范疇。病機多為正氣不足、脈絡空虛、衛外不固、風寒乘虛而入。治療當以去風邪、固正氣、行氣活血、溫經通絡為主。針刺可調節血氣,疏通經絡[6]。合谷穴屬于遠端取穴,取其“面口合谷收”之意。推拿治療能夠增強肌肉刺激,加強血液循環。

牽正散加減方中防風、桂枝祛風止痙、溫陽散寒,川芎活血疏通經絡,白芷止痛,全蝎息風止痙、通絡止痛,鉤藤平肝陽、息肝風、清肝熱、兼透風熱,甘草解毒。

針刺推拿結合中藥治療急性周圍性面癱效果較好。