黃芪桂枝五物湯合過敏煎治療慢性蕁麻疹療效觀察

盧宏飛

(北京市昌平區東小口社區衛生服務中心中醫科,北京 100192)

慢性蕁麻疹是由于皮膚及黏膜的細小血管擴張和血管通透性增加導致的局限性水腫現象,常伴有皮膚瘙癢、風團、紅斑,部分還會出現腹痛、氣促等反應,且發作時間較長,通常持續6周以上[1]。

黃芪桂枝五物湯出自于《金匱要略》,主要治療血痹證,具有益氣、調營、通脈之功。過敏煎具有祛風、固表、益氣等功效,是治療過敏性疾病的常用方劑[2-3]。本研究用黃芪桂枝五物湯合過敏煎治療慢性蕁麻疹療效較好,現報道如下。

1 臨床資料

共89例,均為2018年3月至2019年5月我院門診治療的慢性蕁麻疹患者,隨機分為對照組45例和觀察組44例。對照組男24例,女21例;年齡20~58歲,平均(39.25±7.12)歲;病程1個月~4年,平均(30.24±6.12)個月。觀察組男23例,女21例;年齡21~58歲,平均(40.01±7.34)歲;病程1.5個月~5年,平均(31.13±5.86)個月。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:①西醫診斷符合慢性蕁麻疹診斷標準[4],臨床表現為風團,其發作形式多樣,多伴有瘙癢,少數可合并血管性水腫,風團每周至少發作2次,持續大于等于6周;②中醫診斷符合《中醫臨床診療術語》[5]中有關辨證標準,癥見風團瘙癢、見風加重、晝輕夜重、皮疹淡紅,遷延日久反復發作,舌淡苔薄白,脈細緩;③患者及家屬簽署知情同意書。

排除標準:①物理性蕁麻疹;②就診前1個月內應用糖皮質激素或抗組胺藥物;③妊娠或哺乳期婦女;④合并嚴重器質性疾病;⑤對所用藥物不耐受。

2 治療方法

對照組用依巴斯汀片(江蘇聯環藥業股份有限公司,國藥準字H20040119)10mg,睡前口服,1天1次。

觀察組用過敏煎聯合黃芪桂枝五物湯治療。藥用生黃芪、桂枝、白芍各15g,烏梅、防風、銀柴胡各12g,五味子10g,甘草6g,大棗5枚,生姜5片。氣虛黃芪加至30g并加白術15g,血虛明顯加白芍、當歸各15g,瘙癢明顯加白鮮皮、浮萍各10g。日1劑,加清水500mL,文火煎至200mL,早晚各溫服100mL。

兩組均4周為一療程,連續治療2個療程。

3 療效標準

根據《中醫病證診斷療效標準》[6]。顯效:風團完全消退,且臨床癥狀消失,未再復發。有效:風團消退30%以上,臨床癥狀明顯好轉。無效:風團消退少于30%,臨床癥狀未改善或加重。

用SPSS18.0軟件進行數據處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

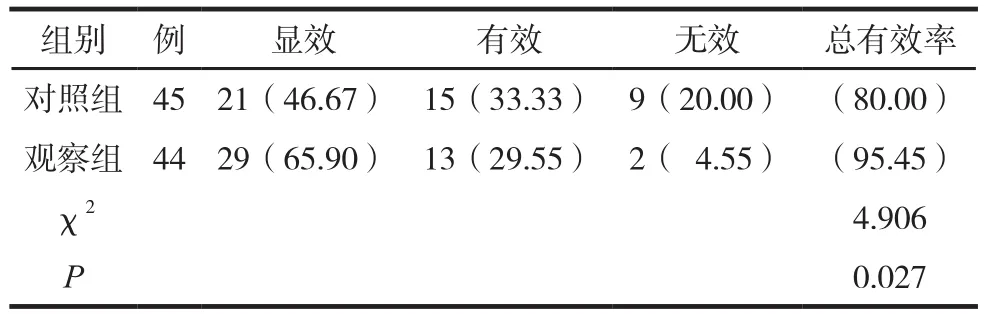

兩組療效比較見表1。

表1 兩組療效比較 例(%)

5 討 論

慢性蕁麻疹屬中醫“風疹”“癮疹”范疇。《金匱要略》認為“寸口脈遲而緩,遲則為寒,緩則為虛,榮緩則為亡血,衛緩則為中風。邪氣中經,則身癢而癮疹,心氣不足,邪氣入中,則胸悶而短氣”,指出慢性蕁麻疹病機為本虛標實,其發病與表虛不固、風邪外犯有關,多因腠理不固、風邪乘虛而入,正虛邪戀,風邪不得疏泄,阻滯經絡,傷陰耗血,日久則氣血兩虛、營衛不和,風邪內不疏泄、外不通達,郁于皮毛腠理之間,經年而不愈。黃芪桂枝五物湯方中黃芪益氣,桂枝溫經祛風,芍藥養血和營,大棗補氣和中,生姜鼓舞藥力以走表祛風。過敏煎為名老中醫祝諶予之驗方,方中防風性溫味甘,祛風止癢;銀柴胡性微寒而味甘,清熱涼血;五味子味酸收斂、甘溫而潤;烏梅性平味酸,益氣斂肺;甘草性平味甘,補益中氣,調和諸藥。兩方合用,寒熱并濟,有散有收,散者祛其邪,收者固其本,諸藥配合,標本兼治,使正氣復、營衛調、風邪祛,病自愈。

綜上所述,黃芪桂枝五物湯合過敏煎治療慢性蕁麻疹的療效較好。