痛風丸(湯)治療痛風性關節炎臨床研究

王明祥

(重慶市綦江區中醫院國醫館,重慶 401420)

痛風是遺傳性和(或)獲得性嘌呤代謝紊亂及(或)尿酸排泄減少所致的特異性疾病。有高尿酸血癥、尿酸鈉結晶和結晶沉積所致的急性關節炎、痛風石、慢性關節炎、關節畸形和尿酸性腎結石。本研究用痛風丸(湯)治療痛風性關節炎臨床效果較好,現報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為2014年10月至2017年12月我院收治患者,按隨機數字表法分成治療組與對照組各30例。治療組男29例,女1例;年齡25~65歲,平均(39.7±11.04)歲;病程1個月~15年,平均(5.01±4.60)年。對照組男27例,女3例;年齡25~65歲,平均(41.2±4.28)歲;病程3個月~16年,平均(5.47±4.28)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:西醫診斷標準參照美國風濕病協會(ACR)于1997年制定的痛風診斷標準。中醫診斷標準參照國家中醫管理局2012年頒布的《中醫病證診斷療效標準》。

納入標準:①符合痛風性關節炎中西醫診斷標準;②年齡20~70歲。

排除標準:①年齡20歲以下或70歲以上,妊娠或哺乳期婦女,過敏體質及藥物過敏;②合并心腦血管、肝、腎及造血系統嚴重原發性疾病,精神病;③繼發性痛風。

2 治療方法

治療組給予痛風丸(湯)治療。土茯苓40g,萆薢20g,威靈仙30g,鬼箭羽20g,赤芍15g,澤蘭15g,蒼術15g,制何首烏20g。痛甚加全蝎6g、蜈蚣2g、沒藥10g。漫腫較甚加僵蠶10g,白芥子15g,膽南星15g。關節僵腫、結節堅硬加炮山甲3g,蜣螂蟲10g,蜂房10g。體虛加黃芪30g,熟地黃20g,骨碎補15g。水煎取300mL,每次口服150mL,日2次,飯后溫服,1日1劑。另研細粉水蜜丸,每次10g,每日3次,餐后溫水送服。

對照組給予秋水仙堿片(昆明制藥集團股份有限公司)首服1mg,隨后每2h服用1mg,直至關節癥狀緩解,或出現嘔吐或腹瀉停藥,24h內不超過6mg,癥狀緩解后每次0.5mg、日3次,連服7天。

兩組均注意休息,低嘌呤飲食,禁酒,每日飲水1500mL以上,合并其他疾病者給予相應藥物治療。

3 觀察指標

關節腫脹疼痛程度,活動受限程度,尿酸,血沉,C反應蛋白等指標。

4 療效標準

參照2012年版《中醫病證診斷療效標準》中痛風的療效評定標準。臨床痊愈:手指、足趾關節腫痛或(和)其他關節疼痛消失,實驗室檢查基本正常。顯效:手指、足趾關節腫痛或(和)其他關節疼痛明顯減輕,疼痛程度積分降低2個等級,實驗室檢查有改善。有效:手指、足趾關節腫痛或(和)其他關節疼痛有所減輕,疼痛程度積分降低1個等級,實驗室檢查無變化。無效:癥狀和實驗室檢查均無變化。

5 治療結果

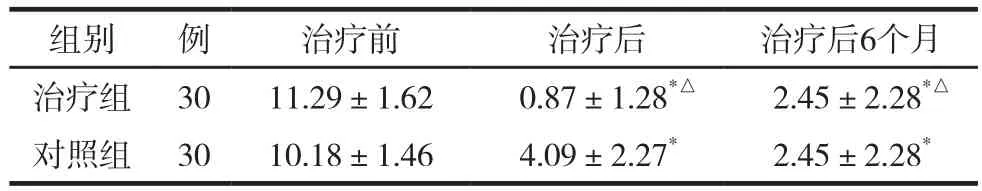

兩組治療前后癥狀分級量化評分比較見表1。

表1 兩組癥狀分級量化評分 (±s)

表1 兩組癥狀分級量化評分 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后 治療后6個月治療組 30 11.29±1.62 0.87±1.28*△ 2.45±2.28*△對照組 30 10.18±1.46 4.09±2.27* 2.45±2.28*

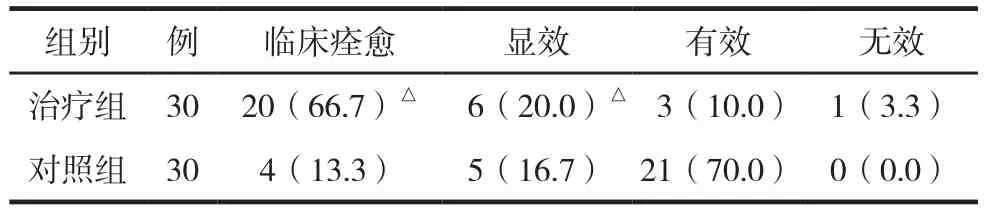

兩組療效比較見表2。

表2 兩組療效比較 例(%)

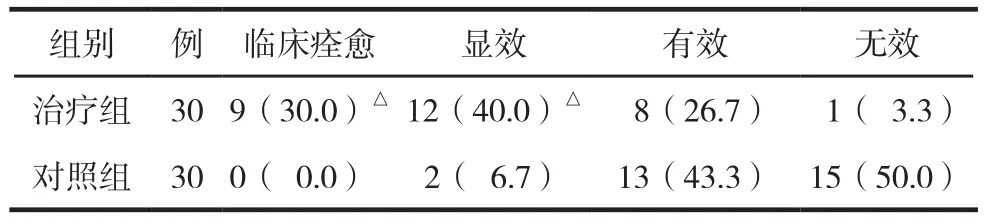

兩組治療后6個月療效比較見表3。

表3 兩組治療后6個月療效比較 例(%)

6 討 論

治療痛風性疾病西藥通常用促進尿酸排泄藥物、抑制尿酸合成藥、急性關節炎發作選用秋水仙堿、非甾類抗炎藥等,但治療時間長、劑量大,容易產生不良反應。

痛風之名,始于李東垣、朱丹溪,但中醫之痛風是廣義的“歷節病”,后由首屆國醫大師朱良春定名“濁淤痹”。病因系先天稟賦不足,正氣虧虛,脾腎失養,脾腎清濁功能紊亂,感受風、寒、濕、熱之邪,正虛邪侵,受寒勞累;飲食不節,酗酒厚味;或復感外傷,或手術,或關節損傷等,經脈痹阻,氣血通行不暢。痛風丸(湯)方中土茯苓解毒除濕、通利關節,粉萆薢祛風除濕、利濕祛濁,威靈仙祛風除濕、通絡止痛,鬼箭羽活血通絡,赤芍養陰涼血,澤蘭清熱解毒、活血消腫,蒼術健脾燥濕,制何首烏補腎益精、養血寧神。

痛風丸治療痛風療效較好,不良反應少,安全有效。