調督和胃針法治療頑固性面癱療效觀察

徐征華

(河南省許昌市中醫院針灸科,河南 許昌 461000)

面癱是面部局部神經充血引發嚴重水腫,如不及時醫治將影響后期康復[1]。本研究用調督和胃針法治療頑固性面癱療效較好,現報道如下。

1 臨床資料

共84例,均為2017年1月至2019年6月我院治療患者,隨機分為兩組各42例。對照組男21例,女21例;年齡21~71歲,平均(38.49±5.41)歲;病程2~5.5個月,平均(3.68±0.87)個月;體重44~74kg,平均(52.89±8.33)kg。觀察組男23例,女19例;年齡20~71歲,平均(38.86±5.12)歲;病程2.5~5個月,平均(3.89±0.56)個月;體重43~75kg,平均(53.19±6.68)kg。兩組資料比較差異無統計學意義(P>0.05),有可比較性。

納入標準:①西醫符合《臨床診療指南-神經病學分冊》[2]中周圍性面癱診斷標準,經臨床檢查確診;②中醫符合《中醫診療常規》[3]中關于周圍面神經麻痹診斷標準;③簽署知情同意書。

排除標準:①合并多器官功能障礙;②伴有嚴重的心臟病及出血傾向;③有暈針史或不接受針灸治療;④由外傷、腫瘤、腦干病變或化膿性病變等原因導致的面癱;⑤精神病史或溝通障礙。

2 治療方法

對照組在超聲波治療基礎上施行普通針刺治療。取穴陽白、絲竹空、頰車、合谷、承泣、四白、額謬、地倉、迎香,用0.3×25mm毫針進行常規針刺,并留針30min,1日1次。

觀察組在超聲波治療基礎上采用調督和胃針法治療。取穴天樞、解溪、中脘、足三里、迎香、合谷、顴髂、太陽、頰車、地倉、絲竹空、四白、大椎、神庭、陽明經穴、百會督脈腧穴。先快刺大椎穴(不留針),之后針刺百會、神庭穴(留針),再針刺足三里、中脘及天樞穴(留針),再依次針刺頭面部穴、四肢穴。每次取穴5~6個面部腧穴,采用提捏進針法交替輪流針刺。健側合谷,雙側足三里、天樞、中脘等穴采用舒張法進針。面部患側針刺以小幅度輕淺手法捻轉為主,行補法;健側則采用瀉法進針。健側腧穴和患側面部交替針刺,合谷與天樞穴采用平補平瀉法,中脘及足三里行補法。面部用0.3×25mm毫針,其余穴位用0.8 mm×44 mm毫針,1日1次。

兩組均連續治療21天。

3 觀察指標

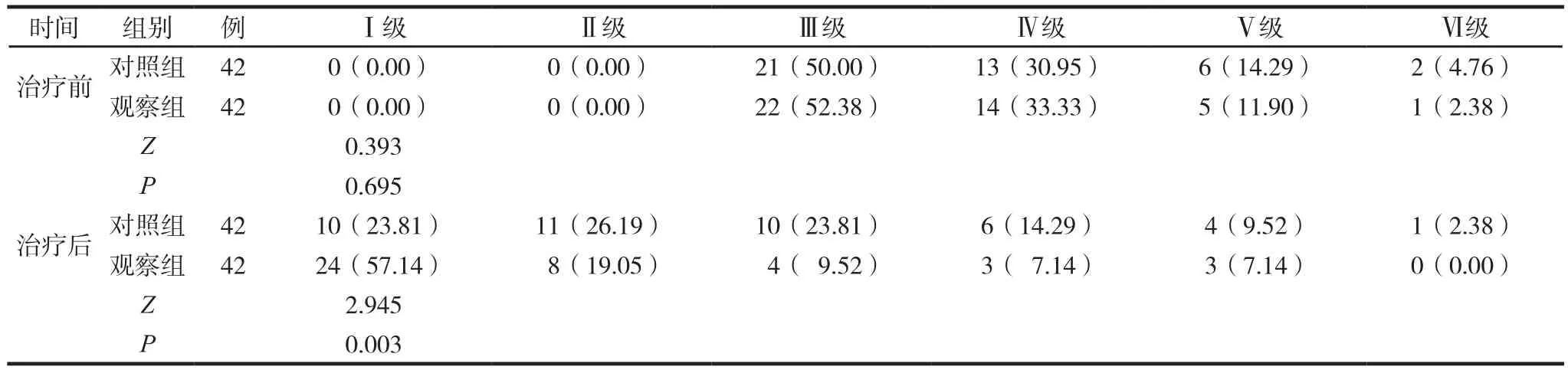

采用H-B面神經功能分級量表[4]評價面部神經功能分級情況,共分為Ⅰ-Ⅵ級。Ⅰ級為正常,Ⅱ級為輕度功能障礙,Ⅲ級為中度功能障礙,Ⅳ級為中重度功能障礙,Ⅴ級為功能嚴重障礙,Ⅵ級為完全麻痹,級數越高表示面部神經功能障礙越嚴重。

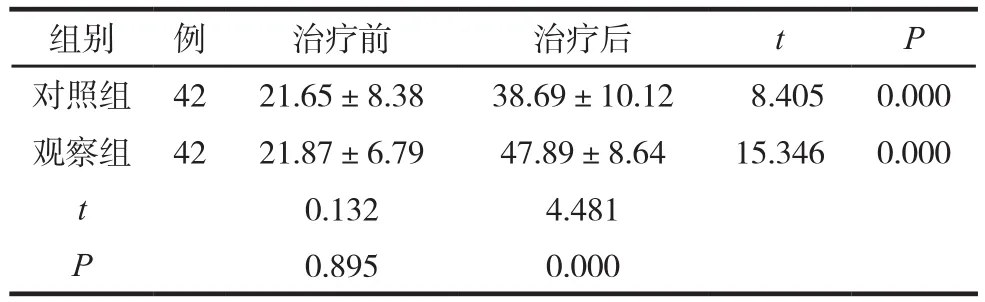

采用面部殘疾指數量表(FDI)[5]評價面部殘疾狀況,共55分,分數與面部殘疾程度呈負相關。

用SPSS18.0軟件進行數據處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

治愈:面部區域恢復如常。顯效:面部靜止狀態下基本對稱,仍存在輕度功能缺陷,口輕微不對稱,眼睛稍用力即可閉合,上額中等運動能力。有效:面部靜止張力正常,口不對稱,面部功能減弱明顯,并且有輕微聯帶及攣縮運動,眼部用力可閉合,上額運動功能較差。無效:面部靜止狀態下無法對稱,上額不能運動且眼部完全閉合困難。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

兩組治療前后H-B面神經功能分級比較見表2。

表2 兩組治療前后H-B面神經功能分級比較 例(%)

兩組治療前后FDI評分比較見表3。

表3 兩組治療前后FDI評分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后FDI評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后 t P對照組 42 21.65±8.38 38.69±10.12 8.405 0.000觀察組 42 21.87±6.79 47.89±8.64 15.346 0.000 t 0.132 4.481 P 0.895 0.000

6 討 論

面癱多因正氣虧虛、脈絡空虛、營衛不固,邪氣滯留經絡,氣血運行不暢,脈絡不通,經筋縱緩不收所致。臟腑虛弱、脈絡氣血不足、面部失養是內因,風熱、外感風寒為外因。治療當以扶正祛邪,祛風散寒,活血化瘀為主。

調督和胃針法可調整督脈,扶正祛邪,脾胃同治,調和陰陽,疏通氣血。針刺督脈大椎、百會、神庭穴可提升周身陽氣。中脘為胃之募、腑之會,又系少陽、足陽明、手太陰及任脈之會所,可疏利中焦氣機、和血補氣、健脾和胃[6]。針刺時應注意進針及出針順序,需與患者氣機升降相合。先針刺百會、神庭、大椎可激發全身陽氣,再針刺中脘、天樞可激發中焦氣機,調和全身陰陽、氣血,達到扶正固本之效。其次針刺面部諸穴可祛除病邪,達到治本之目的。最后針刺四肢陽明經穴以調節補益脾胃及陽明經氣,滋養氣血生化之源治其本。謝素春[7]等研究發現,對周圍性面癱患者口唇進行督脈針刺后,面部組織炎癥反應逐漸消失,組織微血管充血癥狀得到明顯緩解,最終恢復正常,經多普勒檢查灌注成像可見口唇微循環灌注量在治療2個周期后逐漸恢復如常。

調督和胃針法治療頑固性面癱療效較好。