陳迎世千錘百煉 筆墨生香

文/王書陽

陳迎世

1971年生,廣東省信宜市人,大學學歷。廣東省書法家協會會員,深圳市書法家協會會員。書法作品入選首屆嵩陽杯全國書法賽金獎、中國百年電影節(jié)書畫大賽佳作獎、首屆神舟杯全國書畫大賽金獎、首屆翰墨養(yǎng)生全國書畫名家邀請展金獎、2015—2019年深圳書法篆刻年度展入展等。《書法導報》《中國畫報》《廣東美術報》均做過專題推介。

這是一座典型的南方農家小院。院里盆盆罐罐滿是花草,青翠的藤蔓爬上院墻,粉紅色的花朵俏立枝頭,將小院裝扮得嫵媚多彩。一位銀發(fā)老者坐在門口曬太陽,他精神矍鑠,見有人來,微笑點頭招呼。“這是我父親,做了十八年的教師,十七年被評為廣東省優(yōu)秀教師,是我書法路上的引路人。”陳迎世向我介紹。他白衣黑褲,身材高大,戴著一副金屬框眼鏡,儒雅隨和,笑容可掬。

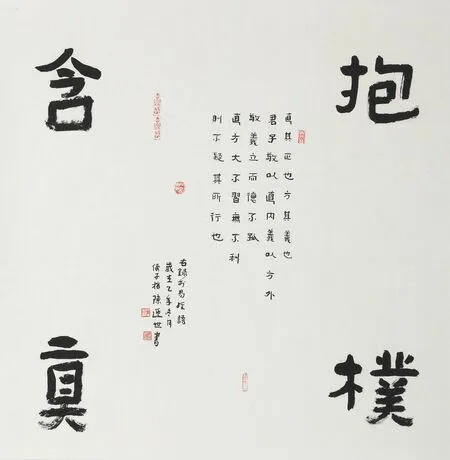

二樓是工作室,客廳桌上一株翠綠的蝴蝶蘭靜立于石頭花盆中,清新自然,給人返璞歸真之感。磚紅色陶盆內,翠竹亭亭玉立。墻壁上掛滿字畫,自己的作品,收藏的珍品。“大巧若拙”“抱樸含真”,字與意相得益彰,憨態(tài)可愛,率真樸拙,蘊含著樸素、純真、自然的天性,充滿古法、古趣、古味。另一間工作室,長方形紅木桌占了房間大部分空間,桌上擺著筆墨紙硯,紅紙黑字書法作品端端正正懸掛在房間的各個位置,字體或俊秀或蒼勁。在散發(fā)墨香的工作室里,茶香裊裊升起,陳迎世緩緩講述他與書法的一世情緣。

┃ 戀上書法 鐘愛一生

1971年,陳迎世出生于廣東茂名信宜一個風景如畫的小山村,雖出身農村,卻是耕讀世家。陳迎世的父親是當地有名的教師,上小學后,身為教師的父親對他的學習要求嚴格,寫字時,他的字總寫得歪歪扭扭,大小不勻,父親嚴肅地對他說:“這樣寫字不行的,基礎不打好,將來怎么能寫好字?”父親找來字帖,逼著他對著臨摹,一遍又一遍地練習。

“開始練字的時候,心里不喜歡,總是不情愿去寫。后來,寫著寫著,就有了感覺,一天不寫就感覺缺少了什么,不知不覺就喜歡上了寫字。”正是父親的嚴格要求,從被迫練習到由衷喜愛,陳迎世的字越寫越好。

20世紀八十年代初,陳迎世隨著家人從信宜老家來到深圳福永,就讀于福永中學。他的字是班上寫得最好的,常得到美術老師陳永如的表揚。陳老師鼓勵他多寫多練去投稿,幾經努力,陳迎世的不少書法作品得以發(fā)表。對于陳老師,陳迎世滿懷感激,如今他們常在一起喝茶聊天,切磋交流,保持著亦師亦友的關系。

大學時,陳迎世學的是管理專業(yè)。他有過許多夢想,成為作家寫出令人感動的作品,成為詩人寫下優(yōu)美的詩句,也想成為書法家,在一撇一捺之間,在點與線之間,享受寫字的樂趣。他酷愛古文,喜歡老子的《道德經》,“居善地,心善淵,與善仁,言善信……”“知人者智,自知者明。”他反復誦讀,反復抄寫,屏氣凝神提筆間,如同與古人談心。老子的守拙、抱樸、順其自然,在他的書法里有了充分的表達。

陳迎世在篆、隸、楷、行都下功夫,尤其喜歡碑文的稚拙古樸之美。《張遷碑》是方整勁挺,棱角分明,結構謹嚴,筆法凝練,書風端正樸茂,看似稚拙,細品卻是精巧,古妙異常,他常習之。

大學畢業(yè)參加工作后,無論工作多忙,陳迎世從沒間斷過書法練習。他積極參加各種書法美術展覽,與同行交流、學習,他的作品多次入展各級書法展覽。

┃ 相遇名家 潛心學書

陳迎世在一次參展書畫展活動中,無意間看到了書法家萬迪龍的作品,那一刻,他被深深震驚了,“感覺真是太‘神’了!”陳迎世這樣形容自己當時的感覺。作品中所表現出來的意象、行筆安靜從容,線條圓渾厚實,深深打動了他,“從那刻起我明白了,自己多年的書法練習,根本還沒‘入行’!”

陳迎世明白,他與“入行”之間,中間隔著一堵墻,他要穿越這堵墻!他對萬迪龍說:“萬老師,我要拜您為師,跟著您好好學習書法。”看著一臉認真的陳迎世,萬迪龍一下子樂了:“拜什么師呀?以后我們多切磋多交流,共同學習。”并建議他從提高線條的質量上入手,這與陳迎世的想法不謀而合,線條是書法的生命。如果把一個字比作一個人,那么線條就是骨感,書法的線條和質地,是書法藝術的核心和生命,將書法的力量美感凸現出來。“學書法無快捷方式,功夫深,功到自然成。”陳迎世把自己關進屋子,每天六點鐘起床,練到九點鐘,做完生意,晚上七八點鐘開始,練到十一點,每天堅持練習六小時以上。

陳迎世認真研習書法史和書法美學,對書法名家作品仔細揣摩,加強對線條、字法的認識與練習。線條怎么才更美?結構怎樣設計合理?行列間距多遠合適?點線怎樣布局?字體的結構、分布、節(jié)奏,從頭到尾怎樣承接自然?比如一個“田”字,空間要多大,字體的大小,筆墨的粗細,一字一頓都有講究,一筆一劃都是規(guī)矩。他重視點、線、面、空間藝術,通過對字體的雕琢,對點線的透徹觀察,凝神聚氣,用筆將墨書寫于紙上。那一個個漢字,用柔軟的毛筆寫出來,散發(fā)著文化的氣韻,骨勁肉潤,余韻悠長。

┃ 傳承創(chuàng)新 苦練碑文

陳迎世認為,學習書法并不是一味地模仿,要學習好的元素,要改革創(chuàng)新,如果只一味地臨摹古人,則難出新意。一幅成功的佳作,讓傳承與創(chuàng)新巧妙融合,自然天成,才能達到完美的藝術境界。

如何不失傳統,還能另辟蹊徑,富有新意?陳迎世追險絕和提高書法線條質量,在練習中主要用功在隸書面的學習研究。他臨名碑名貼,取百家之長,臨遍了很多歷史名碑。其中在《石門頌》《張遷碑》《好太王碑》《衡方碑》用功最多;而篆書膜拜于《散氏盤》《毛公鼎》;楷書鐘繇《孝季直表》、傅山《小楷千字文》、弘一法師《佛說阿彌陀經》為最愛。

觀摩名碑名帖之外,陳迎世收購了不少名家的真跡來學習。為了熟練某種筆法,他曾數天,每天堅持書寫幾千字。在書法創(chuàng)作上,陳迎世將幾種碑帖的特點、風格、氣韻融會貫通,盡可能地將他自己需要的東西滲透到創(chuàng)作中來。在結體上,以《好大王碑》為主,取其寬博,古奧、憨拙,以弘一法師楷書《佛說阿彌陀經》為輔,取其嚴謹與精當,在線條質感上,取《好大王碑》追求古樸憨厚,《石門頌》追求率真灑脫,飄逸仙韻。《毛公鼎》力求修拔雄勁,渾厚圓潤。他將弘一法師的楷書線質融入隸書,求其恬靜無為。他的作品在恪守傳統的基礎上,注重法度,追求高古,力求達到收放有度,樸拙天真,拙中含巧的自然審美趣味。

陳迎世的隸書若稚童,內斂、憨拙、有趣、古樸,其作品獲第九屆鵬城金秋書法藝術展銅獎;第十一屆鵬城金秋書法藝術展銀獎;第七屆深圳外來青工一等獎;第二屆康有為杯全國書法賽優(yōu)秀獎;首屆硯都杯全國書法篆刻大賽優(yōu)秀獎;第二屆廣東中青年書法篆刻大賽入展,多次參加全國重要展覽并獲獎,多次獲得全國大獎。

┃ 收藏品讀 詩與遠方

陳迎世喜愛收藏。“開始的時候,收藏是為了學習,提高技能。在練習過程中,感覺書法的魅力太大,好作品讓人望塵莫及。遇到好的作品,即使不吃飯也想著要擁有,想方設法收藏起來。”陳迎世說。收藏講究緣分,要懂得,眼光要有獨到之處。“沒眼光盡虧本。”說到這里,他笑起來,藝術有生命力,可遇而不可求,有的作品是花錢買不來的。不知不覺,近年來他收藏了不少字畫。

“學習技巧容易,提升境界不容易。只練字不行,要多看,看名作,看氣息。”陳迎世說,讀字畫與讀書、讀詩歌一樣,書法的結構、線條質量如何體現出來,體會古人的心態(tài),人生觀。提高書法藝術美與境界,提升美學素養(yǎng)。工作室墻壁上《昭君出塞》的字畫,畫上九位漢代仕女,每個人的頭飾、神態(tài)各不相同,虛實、黑白、線條、意念、距離、空間均可以細讀。

陳迎世喜愛宋詞,酷愛林清玄的散文和優(yōu)美散文詩。他隨心而作的美文充滿詩情畫意。他在《白石河畔》一詩中寫道:“河邊漫游/秋天的田園/云和田的山邊/鶯語呢喃/山腳旁/隱隱數十家小樓/清江河畔/綠竹依然悠悠生長/水稻依然綠油綠油的/家鄉(xiāng)的白石河/不知你將流向何方/我閑散地站在竹林旁/微閉雙眼/聆聽身邊/水流潺潺/風敲竹韻。”中秋回故鄉(xiāng),走進故園,他滿懷深情地寫下:“中秋故鄉(xiāng),有雨潤心,且放一身煙火,歸于人間,塵埃不染。雨滴,落于塵囂之上,指尖微涼。須臾之間,秋意漸深。賦予時光之筆的一抹深情,即便是有雨的日子,亦會感到相聚相惜。”

談到書法對生活的影響,陳迎世坦言:如果從經濟方面講,有的是付出、投資,卻沒有回報,但精神方面卻很豐富,通過學習書法,眼光提升,品位提高,前后是天壤之別。這種豐富的精神生活令他倍感欣慰。對于未來創(chuàng)作,陳迎世說:“今后,我要不斷提高線條質量,結構深度,讓思維、境界更好更高更遠,在書法創(chuàng)作上更上一個臺階!”