面對重大公共安全事件 國家審計應當更有作為

郭長水

【摘 要】2019年12月以來,我國湖北武漢地區發生新冠病毒疫情,2020年春節以后,全國大多數人都“宅在家里”,全國經濟社會生活受到嚴重影響。截止2月21日,本次新冠疫情造成兩千三百多條生命逝去了,國家經濟遭受重大損失,已經構成近年來國家面臨的重大公共安全事件!在面對諸如此類的重大災害,筆者認為,國家審計機關僅僅開展疫情防控財政資金和捐贈款物審計監督工作是遠遠不夠的,應當發揮國家審計在國家治理體系的優勢,通過充分運用國家審計職能作用,有責任、有義務探索開展公共安全審計。

【關鍵詞】安全;公共安全;國家治理;公共安全審計

一、安全和公共安全

(一)安全

“安全”一詞,據《現代漢語詞典》,“安全”也表述為“沒有危險,不受威脅,不出事故”。據《辭海》反映,有兩種含義:一是沒有危險,不受威脅,不出事故;二是保護、保全。另據“360百科”,安全是指沒有受到威脅、沒有危險、危害、損失。據國家標準(GB/T 28001)對“安全”給出的定義:“安全”是“免除了不可接受的損害風險的狀態”。

綜合以上表述,我們認為,“安全”應有以下基本含義:(1)安全是一種持續運行的狀態;(2)安全的衡量標準是沒有危險、不受威脅,或者是遭受的風險和威脅在可接受的程度內;(3)安全的作用對象是系統運行過程中可能影響到人或人類生存和發展的各種因素。所以,我們對“安全”的定義是,安全是系統運行過程中,對可能影響到人或人類的生存和發展的各種因素處于沒有危險、不受威脅的持續運行狀態。

(二)公共安全

據“360百科”反映,“公共安全”一詞是指“社會和公民個人從事和進行正常的生活、工作、學習、娛樂和交往所需要的穩定的外部環境和秩序”。公共安全有兩個特點:一是,涉及安全的受益面廣,而不是某一具體區域、某一局部的安全;二是,安全需要國家層面的社會公共部門來維護。公共安全包含信息安全、社會安全(食品安全、公眾出行安全、建筑安全等)、經濟安全、生態安全、生物安全(公共衛生安全)等。本次新冠病毒疫情就是一次嚴重的公共安全事件。為此,加強公共安全管理,維護社會公共安全秩序,保障公民合法權益,保證社會各項活動正常進行,公共安全管理部門和公共管理人員應為此認真履行職責。

與公共安全相關的一個概念就是“國家安全”。據“百度百科”,國家安全是指“國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益,相對處于沒有危險和不受內外威脅的狀態,以及保障持續安全狀態的能力。”2014年1月24日,為進一步完善國家安全體制和國家安全戰略,確保國家安全,中央決定設立國家安全委員會。習近平在中央國家安全委員會第一次會議提出11種國家安全:政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全。2020年2月14日下午,習近平在主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議上指出,“確保人民群眾生命安全和身體健康,是我們黨治國理政的一項重大任務”……“要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度,把生物安全納入國家安全體系,系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設,全面提高國家生物安全治理能力。要盡快推動出臺生物安全法,加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。”

比較“公共安全”和“國家安全”,這是兩個既相互聯系又有區別的概念。直面理解,前者應屬公共管理學的范疇,公共安全的目的在于維護社會公共秩序和人民群眾利益,減少潛在隱患,控制運行風險,主要包括信息安全、社會安全(食品安全、公眾出行安全、生產安全等)、經濟安全、生態安全、生物安全(公共衛生安全)等。而國家安全則屬于政治學的范疇,包括12個方面。通常理解,與公共安全相比,國家安全比公共安全范疇大,國家安全除公共安全的5個方面外,還包括政治安全、國土安全、軍事安全、科技安全、文化安全、資源安全、核安全等7方面。最重要的國家安全是政治安全或國家政權安全,進一步保證國家主權、祖國統一和領土完整。應當說,國家安全維護的國家政治安全、國土安全、軍事安全、科技安全、文化安全、資源安全、核安全等,其實也是維護社會公共秩序,從根本上保障人民群眾利益,所以,從廣義看,公共安全和國家安全在內涵上存在更高層面的一致性。

二、本次新冠病毒疫情透露出來的國家治理體系存在的相關情況及運行效果的深層思考

據資料反映,世界衛生組織在WHO網站分別于2020年1月3日、2020年1月12日兩次通報了我國新冠病毒疫情。我國的政府部門最早由武漢市衛健委于2019年12月31日首次公布《關于當前我市肺炎疫情的情況通報》,截止2020年1月12日(在世界衛生組織兩次公布的疫情信息的時間段內),武漢市衛健委共公布了五次疫情通報。2020年1月20日前,我國均由武漢市衛健委公布了病毒疫情的相關情況(其中,2020年1月11日開始,武漢市衛健委關于疫情的通報由國家衛健委網站轉載),從2020年1月21日起,國家衛健委、湖北省開始每天發布全國新冠病毒疫情通報。

本文根據世界衛生組織WHO、我國國家、湖北省和武漢市衛健委等政府部門和其它相關網站近期公布的資料和信息進行分析。

(一)本次疫情部分地區國家治理體系運行狀況的相關情況

1.從疫情數據看,武漢仍是全國疫情的重中之重。

截至2月21日24點全國新冠病毒疫情情況

2.相關地區對疫情的危機反映時間過長,沒有盡早采取決斷措施,影響疫情的及時、有效控制。

2020年1月5日武漢市衛健委網站公布的《武漢市衛生健康委員會關于不明原因的病毒性肺炎情況通報》反映:“在59例患者中,病例最早發病時間為2019年12月12日,最晚發病時間為12月29日”;2020年1月11日武漢市衛健委發布的《專家解讀不明原因的病毒性肺炎最新通報》反映:“這次武漢不明原因的病毒性肺炎病例發病全部在2019年12月8日到2020年1月2日之間”。

以上信息至少說明:武漢市衛生健康主管部門在收到疫情通報信息后,到武漢市1月23日宣布“封城”,相隔一個多月時間。有些地區、有些政府部門應急反應慢,反應時間長,錯失了盡早戰勝新冠疫情的最佳機會,加上1月10日開始2020年春節運輸,武漢市在封城前的春運期內,據說已經流出數百萬人,加大了全國疫情戰役取勝的難度。

3.疫情控制令發布后,武漢市等地區醫療、防控措施沒有及時、嚴格到位,部分居民的防控意識較薄弱。2020年1月23日,武漢市宣布:自10時起,本市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營;無特殊原因,市民不要離開武漢,機場、火車站離漢通道暫時關閉。次日,湖北省16個地市宣布“封城”。

1月下旬~2月初,雖然舉全國之力在10多天內建造火神山、雷神山兩家隔離醫院,2月上旬有方艙醫院投入使用,但在此之前,疫情發熱病人無房可住的現象非常嚴重,疫情病人在家居住,無有效措施隔離,造成疫情進一步傳播。2月11日下午,鐘南山院士指出,目前武漢暫未杜絕“人傳人”,需要加大防控力度實現“早發現、早隔離”。另據中央新聞媒體2月16日播報的信息,記者采訪武漢市內的部分社區,小區封閉不嚴,隨便進入,部分市民不戴口罩,每家只能一人出去的規定沒有得到有效執行。用中央指導組的話來說,武漢等地區沒有完全進入到“戰時狀態”。

4.湖北省、武漢市公布的部分疫情信息出現錯誤。

(1)關于2月19日湖北省新增確診病例數據的核減和加回。

據2020年2月20日上午國家衛健委網站公布的“截至2月19日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況”反映:湖北新增確診病例349例(其中:武漢新增615例,仙桃等4市新增13例,荊門、咸寧等10市州對確診病例中來源于原“臨床診斷病例”者進行核酸檢測,通過綜合分析,將核酸檢測結果為陰性的病例從確診病例中核減,共訂正核減279例),也就出現了湖北省的當日新增確診病例數小于武漢市當日新增確診病例數。

時隔兩天,2020年2月22日上午國家衛健委網站公布的“截至2月21日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況”在公布21日當日疫情數據后,加一段說明:“湖北省將2月19日核減的病例數重新加回到確診病例,并對當日新增病例數進行校正。據此,2月19日0~24時,全國新增確診病例訂正為820例,全國累計確診病例訂正為75 002例,全國累計出院病例訂正為16 157例。”到底是什么原因出現如此差錯?

(2)武漢市1月11日公布的病例數不明原因核減了18例。

2020年1月5日武漢市衛健委網站公布的《關于不明原因的病毒性肺炎情況通報》反映:“截至2020年1月5日8時,我市共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例”;但是,2020年1月11日武漢市衛健委網站公布的《關于不明原因的病毒性肺炎情況通報》反映:“綜合研判,初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例”。兩者差異有18例,為什么刪減?疫情通報為什么不公開核減原因?

(3)湖北司法監獄系統的疫情數據沒有納入疫情直報系統。

據2020年2月21日湖北省衛健委網站公布的“關于訂正新冠肺炎疫情數據的情況說明”反映:“目前,我省監獄沒有接入傳染病疫情網絡報告系統,2月20日夜接到監獄部門手工報卡后,經認真審核確認,截至2月20日24時,監獄部門報告的271例新冠肺炎確診病例中有51例前期已納入相關地區統計并公布,其余220例確診病例和10例疑似病例現納入2月20日疫情數據進行公布。全省新增確診病例數由411例訂正為631例,累計確診病例數由62 442例訂正為62 662例;新增疑似病例數由1 269例訂正為1 279例,現有疑似病例數由4 084例訂正為4 094例”。疫情統計范圍為什么沒有全覆蓋?到底是誰的責任?

疫情數據的真實與否,將影響到高層對疫情的重大決策,將影響政府部門在廣大人民群眾心中的地位和聲望。

5.武漢市1月初的多次公布信息與事實不符。

2020年1月11日前,武漢市衛健委共有四次疫情通報,分別為:2019年12月31日、2020年1月3日、2020年1月5日、2020年1月11日。在四次通報中,在談到是否人傳人,都表達了“未發現醫務人員感染,未發現明確的人傳人證據”的意思。疫情的發展與上述表述正好相反,1月20日年過八旬的鐘南山院士在中央電視臺宣布存在人傳人現象。我們不禁要問:武漢市衛健委三次公布的病例在增加,這樣表述是否經過了調研,為什么要寫上?原因何在?!

(二)疫情過程中國家治理體系運行效果的深層思考

出現上述情況,僅從行政管理效能角度是遠遠不夠的,應當從國家治理體系的角度深入分析。按照通常理解,國家治理是國家按照某種既定的秩序和目標,對全社會包括政治、經濟、社會、文化、生態等領域進行自覺的、有計劃的控制、支配、規范和引導、組織、協調的一系列活動的總稱。國家治理體系是規范權力運行和維護公共秩序的一系列制度安排、依據和運用制度來治理經濟社會各項事務,是現代化國家治理的重要特征和本質要求,它包括決策、執行和監督等子系統。

新冠病毒疫情發生后,黨中央和習近平總書記高度重視,把疫情防控作為當前最重要的工作來抓,召開多次中央政治局常委會,多次作出批示、指示,成立中央應對疫情工作領導小組、國務院聯防聯控機制,派出孫春蘭副總理為組長的中央指導組到湖北武漢實地指導工作,全國各地和人民解放軍已派出兩百多支醫療隊、三萬多醫療人員支援疫情防控工作。目前,全國疫情總體上出現積極變化,有力證明了我國社會主義制度集中力量辦大事的制度優勢,和全國人民同仇敵愾、共同面對疫情的民族凝聚力和強大執行力。也應看到,在這次疫情中,國家治理體系在某些地區、某些部門疫情初期的執行職能不到位,執行效果不佳。究其原因,主要有:

第三,國家審計是國家治理的基石和重要保障,它是國家治理大系統中一個內生的具有預防、揭示和抵御功能的“免疫系統”,是國家治理的重要組成部分。當國家發生或很可能發生公共安全事件(危機),國家審計應當積極發揮事前預警、過程揭露和事后評價等方面的功能作用,將審計監督工作嵌入到執行工作環節中,及時披露地區、部門和領導干部在政治責任、經濟責任和社會責任等方面的履職情況,推動國家治理體系執行職能的及時、有效、到位,為國家治理體系健康、有效運行保駕護航。

2.現實可能性。

一是,目前我國沒有專門意義上的公共安全審計,近年來,國家審計開展了國家重大政策措施執行審計、自然環境資源審計工作等工作,它們涉及到國家政策執行、公共安全等內容,為國家審計進一步探索開展公共安全審計提供了實務經驗。

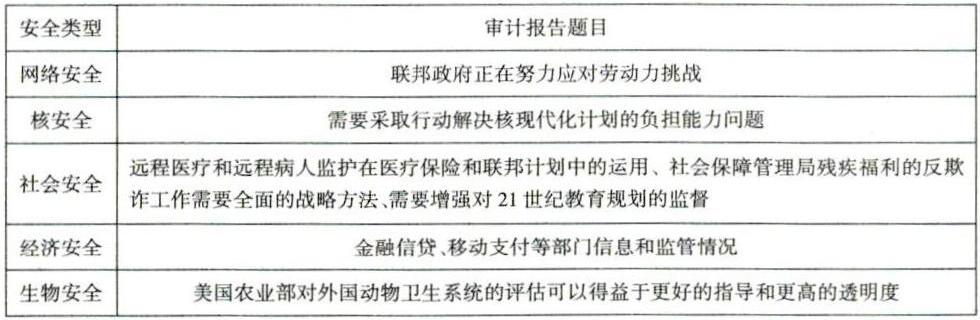

二是,西方國家審計機關的涉及公共安全審計工作實踐也為探索公共安全審計提供參考。美國等西方國家對影響公共安全的很多因素都納入到國家審計范疇,下表是2017年4月美國責任總署GAO公布涉及公共安全方面的部分審計報告清單:

自1990年起,GAO每兩年發布一次高風險領域名單,其實也是公共安全審計的一種形式。這一制度為相關各方認知和感受美國的國家安全提供了獨特視角,充分體現了GAO的洞察力和遠見性。如在2008經濟危機期間,金融行業是高風險領域;2013年氣候變化及其影響成為新增高風險領域,經過調整后,2013年高風險領域共有6個方面30個項目。2013年6月,據資料反映,美國審計署維護國家安全的途徑有:國民安全、領土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、科技安全、信息安全和生態安全。

(三)公共安全審計的基本涵義

要對公共安全審計提出一個定義,我們認為,應當至少包括幾層涵義:一是,公共安全審計的被審計對象是指影響公共安全的自然界、自然人、社會組織和政府管理等各種因素;二是,公共安全審計主體應當是國家審計機關,該項審計權不能轉讓和授權,其他審計機構和個人無權開展審計;三是,公共安全審計的內容是構成公共安全運行的所有信息、資料,它具體包含信息安全、生物安全(公共衛生安全)、經濟安全、生態安全、社會安全(食品安全、公眾出行安全、建筑安全)等;四是,公共安全審計的方式包括查詢審閱相關部門的信息和資料、專家咨詢、直接和間接訪談、訪問相關部門工作網站等,審計成果的發布可以通過提出公共安全審計方面的審計報告、向社會發布高風險領域警示清單等方式來完成;五是,公共安全審計的目的是維護公共安全體系的健康有效運行,增強社會公眾福祉。

所以,我們對“公共安全審計”的定義是:公共安全審計是具有獨立地位的國家審計機構和審計人員對發生或很可能發生的公共安全事件進行事前、事中、事后的審查評價,通過適當方式將審計成果向有關方面報告,發揮預警、監督和評價作用,以促進公共安全體系健康、有效運行的審計活動。

四、開展公共安全審計需要做好的幾項基礎工作

(一)需要國家審計機關和人員做好的基礎工作

第一,根據黨中央、國務院2014年以來加強審計工作的文件精神,積極穩妥推進國家審計體制改革,強化國家審計的縱向管理特性,進一步提高審計工作在整個國家審計系統內的成果共享,維護審計工作嚴肅性和權威性。

第二,開展公共安全審計,必須及時獲得相關領域的信息資料,按照先易后難的原則,逐步實現審計機關與涉及公共安全領域的相關行業信息化系統的連通。

第三,因公共安全涉及經濟安全、生物安全、信息安全、公共衛生安全、生態安全、社會安全(食品安全、公眾出行安全、建筑安全),要求審計人員具備扎實的專門知識基礎,因此需要開展專門知識和技能的學習和培訓,盡快提高審計人員公共安全審計的能力和水平。

(二)需要相關部門和社會有關方面做好的基礎工作

第一,需要從國家治理體系層面來著手設計和構建,進一步加大信息公開力度,推動、優化和落實國家治理體系中監督子系統(包括審計、監察等部門)參與公共安全涉及的相關部門、行業和地區,在符合保密原則的前提下,讓有關部門的數據資料對監督部門無條件公開,讓監督部門對相關部門涉及公共安全的工作進行全過程、全方位的監督,讓監督前移,及時發揮監督評價作用。如,本次疫情初期為什么出現嚴重的官僚主義、應急機制啟動不及時、疫情數據差錯等情況,審計等監督部門應當加強對涉及生物安全(公共衛生安全)等相關活動的全過程監督,促進應急管理機制的及時啟動,減少重大危機(事件)發生的可能性。

第二,涉及公共安全的相關部門要建立和完善公共安全信息報告制度,建立國家公共安全運行信息系統,在滿足保密要求的前提下,將各自領域公開的信息集中在國家公共安全運行信息系統發布,增加公開信息的共享互聯。沒有及時上報或公開的,要追究行政責任和刑事責任。

(三)分步探索開展公共安全審計的建議

結合審計工作的優勢和特點,建議分三步走:

1.積極實施經濟安全審計,繼續開展生態環境審計,探索開展公共衛生安全和生物安全審計。

第一,維護國家經濟安全審計,加大對經濟運行中風險隱患的審計力度,密切關注財政、金融、民生、國有資產、能源、資源和環境保護等方面存在的薄弱環節和風險隱患,以及可能引發的社會不穩定因素,特別是地方政府性債務、區域性金融穩定等情況,注意發現和反映苗頭性、傾向性問題,積極提出解決問題和化解風險的建議。

第二,生態環境審計是生態文明建設的重要保障。它直接或間接地摸清一個地區的環境家底,為國家和人民保全國家自然資源資產及其收益,有助于監督和制約地區、部門和主要領導干部的行為,糾正其片面追求經濟增長而忽視環境保護的不良傾向,促進實現生態環境的健康可持續發展。

第三,探索開展公共衛生安全和生物安全審計,針對這次疫情暴露出來的短板和不足,健全國家應急管理體系,全面推進公共衛生應急機制建設情況,提高處理急難險重任務能力,補齊公共衛生短板,從源頭上控制重大公共衛生風險,推進完善生物安全法治建設。

2.探索開展信息安全審計。

信息安全這里指的是網絡信息安全。探索開展信息安全審計,目的在于推進網絡安全和信息化戰略的實施和優化,增強信息安全保障能力,保障網絡安全,維護國家利益,促進網絡信息化事業發展。

3.逐步探索社會安全審計。

社會安全的范疇很廣,事關廣大人民群眾切身利益,包括食品安全、公共交通安全、生產安全、建筑物安全等。開展社會安全審計,涉及面廣,需要相關部門和廣大人民群眾的支持和配合,工作難度大,所以,需要在條件成熟后,才能逐步實施。下面以食品安全審計為例進行說明。要做好該項審計,需要獲得原始的生產和進口食品檢測數據,根據原始數據進行判斷和分析,對涉及食品安全的事件才能進行有效的預警,一方面提醒生產商和經銷商,另一方面也向社會公開,對廣大消費者負責。

參考文獻

[1]辭海[M].上海辭書出版社,2010.

(作者單位:上海海事大學)