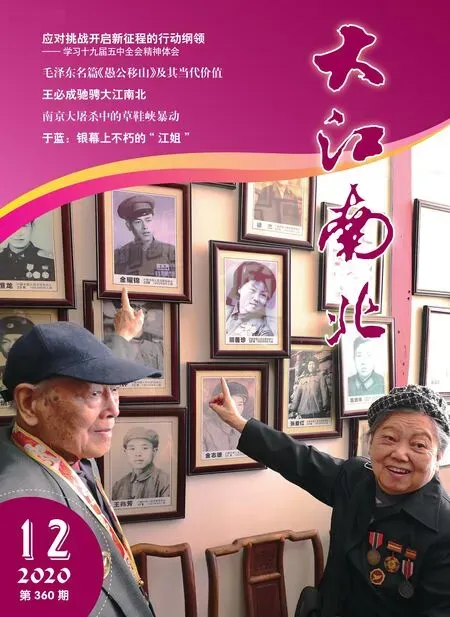

于藍:銀幕上不朽的“江姐”

□ 沈黎明

她17歲參加革命,是我黨培養出來的新中國第一代電影演員,幾十年來以精湛的演技塑造了“江姐”等一大批生動鮮活的經典銀幕人物形象,深受廣大觀眾喜愛;她花甲之年受命創建“中國兒童電影制片廠”,為我國兒童電影事業的發展殫精竭慮,作出了巨大貢獻,乃至斷掉一節手指。她就是我國著名電影表演藝術家,新中國22大影星之一的于藍。

17歲奔赴延安,滿懷一腔熱血踏上革命路

于藍1921年出生在遼寧岫巖,幼年喪母,她與身為法官的父親相依為命。“九一八事變”后,日本人侵占東北,于藍的父親不愿做亡國奴,毅然帶她離開家鄉,踏上漂泊之路。

1937年7月,日本悍然發動了全面侵華戰爭,年少的于藍再次目睹家園遭受日寇鐵蹄踐踏,一腔保家衛國的熱血在胸中升騰,立即決定投身抗日。讀書期間的于藍接受過進步思想熏陶,對共產黨有所了解,認為要抗日只有投奔共產黨。當時,延安是全國熱血青年向往的革命圣地,于是她決定奔赴延安。于藍毅然放棄學業,和好友趙路一起先是來到了河北平西抗日根據地。在時任八路軍115師獨立團團長楊成武安排下,她們一路奔赴延安。歷經兩個多月的艱難跋涉,1938年10月24日,于藍終于抵達延安。當巍巍寶塔山、綿綿延河水出現在眼前時,于藍興奮得忘記了之前的一切艱辛。

延安期間,于藍先后在“抗日軍政大學”和“延安女子大學”學習,還經常參加話劇表演,很快成了學校的文藝骨干。1940年于藍以優異成績完成了學業,由于普通話說得好,且會演話劇,她被安排到“魯藝實驗話劇團”,開始了自己的藝術生涯。一次,于藍聽到了毛主席到“魯藝”給師生們作的關于文藝工作的報告,其中的那句“人民是文藝創作的唯一源泉”讓她深受感染。從此,深入火熱生活汲取營養,虛心向人民群眾學習,成了于藍恪守的創作原則。經過一段時間努力,她的表演越來越成熟,刻畫的人物越來越貼近生活,很快成為同期入團伙伴中的佼佼者、廣大觀眾喜愛的演員。

步入電影世界,江姐形象至今令人難忘

著名電影表演藝術家于藍

由于戲演得不錯,1949年東北電影制片廠拍攝影片《白衣戰士》時,導演馮白魯相中了于藍,請她飾演片中主角——醫療隊長莊毅。在這部反映我軍醫療戰士在解放戰爭中英雄事跡的電影中,親身經歷過解放戰爭、有深刻的生活體驗的于藍將人物刻畫得鮮活生動。影片公映后,她的精彩表演立即引起電影界的關注,很多專家、前輩對她這位延安培養出來的年輕女演員大加贊賞。正逢新成立的北京電影制片廠要充實演員,于藍作為骨干正式進入影壇。

進入北京電影制片廠以后,于藍并未因之前的成績而驕傲。她深知自己并非科班出身,要從話劇演員轉身做一名好電影演員,唯有刻苦學習。于是她一頭扎進書的海洋,如饑似渴地學習起與電影有關的知識,除了邊讀書邊做筆記之外,她還注重向老演員學習,遇到不懂的問題就虛心向他們請教。如果廠里有影片在北京拍攝,只要有時間,她就前去觀摩,從別人的表演中吸取精華。1951年于藍積極報名參加了抗美援朝,在前線體驗生活,豐富了自己,回國后又到中央戲劇學院深造了兩年。對事業孜孜以求的態度,使于藍的電影表演水平很快有了大幅提高,先后拍攝的《翠崗紅旗》《龍須溝》《革命家庭》都受到好評。《翠崗紅旗》曾獲得文化部優秀故事片獎,《革命家庭》則讓她一舉摘得第二屆莫斯科國際電影節“最佳女演員”桂冠。

于藍不僅在表演上很有造詣,而且具有強烈的社會責任感。早年參加革命的經歷,使她深深懂得思想啟迪對一個人的重要性,因此她特別看重文藝作品的教化功能,力爭拍攝的每一部電影都能起到教育和激勵作用。在這一理念的支配下,幾十年來,她參與創作和拍攝的影片,大都引起過強烈反響,其中最具代表性的是《烈火中永生》。

于藍(右)在《烈火中永生》中飾演江姐(左為趙丹飾演的許云峰)

1961年于藍因病住院,治療期間她在《中國青年報》上看到了連載小說《紅巖》,立即被里面共產黨人的英勇不屈精神所打動,于是她興致勃勃地向同房的病友們講述著這個令她感動的故事。在講述的過程中,于藍發現:小說的閱讀范圍畢竟有限,應該把這些革命先烈的形象搬上銀幕,讓更多的人特別是青少年一代了解這段歷史,感受到美好生活的來之不易。一出院她便向領導匯報了這一想法,很快得到了領導的支持,確定由她與導演共同改編劇本,并出演江姐一角。

為了塑造好江姐的形象,大病初愈的于藍多次奔走于重慶、成都、貴州、北戴河等地,進行深入調查,先后采訪了《紅巖》的作者以及江姐生前的戰友,前前后后歷時兩年多,光筆記就記了30多萬字。

憑借強烈的責任感與對事業的執著,1965年于藍完成了電影的拍攝與后期制作。電影公映后,立即在社會上引起強烈反響,很多年輕人從于藍飾演的江姐形象中看到了中國共產黨人為了理想勇于獻身的大無畏氣概,周恩來總理對此亦是大加贊賞。

花甲之年受命,扛起中國兒童電影大旗

《烈火中永生》風靡全國一年后,“文化大革命”爆發了,已是著名演員的于藍難逃厄運。她被打倒且下放勞動,并在一次勞動中嚴重摔傷,嘴唇縫了五針,右側臉部神經受損,從身體到精神都受到極大傷害。

“文革”結束后,特別是黨的十一屆三中全會召開后,全國撥亂返正進入了新的歷史時期。1981年3月,黨中央在北京召開工作會議作出決定,號召全黨、全社會關心青少年一代的成長。會議結束不久,文化部黨組為落實中央精神,決定成立一個兒童電影制片廠,通過制作精良的兒童影片,對青少年進行思想道德以及歷史文化、革命傳統教育。文化部領導在選擇廠長人選時,頗費思量,經過反復研究,最終認為于藍是最佳人選。當領導找于藍征求意見時,身為全國政協委員的她爽快答應:“青少年是祖國的未來,既然組織信任,我愿意為孩子們開創兒童電影事業!”

很快,于藍走馬上任,開始了籌建工作,從籌建計劃到人員挑選,從尋找辦公場地,到安營扎寨。她心中只有一個想法,就是盡快將兒童電影制片廠的牌子掛出去。為了搶時間,花甲之年的于藍每天工作十個小時以上,很多時候連吃飯都顧不上,一起工作的同志們看她太辛苦,經常勸她注意休息,幾乎每次她都用一句話回答:“為了孩子們,再苦再累,我心甘情愿!”功夫不負有心人,1981年6月1日兒童節那天,我國第一個也是唯一一個專門生產兒童影片的電影制片廠——“北京兒童電影制片廠”(1987年更名為“中國兒童電影制片廠)正式成立,時任全國政協主席的鄧穎超為制片廠題寫了廠名。

殫精竭慮,甘愿為祖國下一代作貢獻

兒童電影制片廠的牌子一掛出去,于藍立即決定,邊進行廠房等硬件建設,邊籌措資金和設備,邊開始拍片,以最短的時間為孩子們制作出他們喜歡的電影。當時兒童電影制片廠在“北影”廠傳達室后邊新建的幾間平房里辦公,條件十分簡陋,由于房挨房形成了一條狹窄的小胡同,加之拍攝、制作電影的設備很少,人們戲稱這里是“窮街”。于藍帶領一班人馬,以最快的速度籌備好設備,投入拍攝,當年便制作出了以學雷鋒為題材的兒童故事片《四個小伙伴》,影片一上映,立即受到孩子們的歡迎。這部影片不僅創造了半年內從電影廠成立到生產完成的奇跡,還以令人稱道的故事情節和精湛的制作技藝,在1982年意大利“第12屆吉福尼國際兒童和青年電影節”上獲得了最佳榮譽獎和共和國總統銀質獎章,可謂旗開得勝。

隨后,兒童電影制片廠再接再厲,從1982年開始以一年兩部以上的速度推出了《紅象》《馬加和凌飛》《小刺猬奏鳴曲》等電影。在“窮街”這樣艱苦的條件下,取得這樣的成就,很多電影界人士連連稱奇,但這其中的甘苦和付出只有于藍自己知道。1983年冬,于藍在“窮街”平房辦公時,一天她一開門,辦公室門后的彈簧突然斷了,瞬間彈回的門狠狠夾住了她的右手,一截手指被夾斷。到了醫院,醫生告訴于藍:“斷指接上要做大手術,術后康復需要20多天。”于藍覺得時間太長影響工作,毫不猶豫地選擇了不接指,縫完傷口后立即投入到工作中。

憑著這樣一股為了孩子舍得一切的勁頭,于藍一干就是20年,直到80歲那年才選擇退休。她在任期間,不僅完成了兒童電影制片廠的硬件建設、拍攝出了上百部兒童影片,還與世界許多國家的兒童影視機構建立了聯系,并從1989年起承辦起了“中國國際兒童電影節”,為繁榮中國兒童電影事業,推動中國兒童電影走向世界作出了重要貢獻。

2020年6月28日,于藍——永遠的“江姐”在北京辭世,享年99歲。追憶這位生命之火為中國電影事業燃燒了一生的著名藝術家,她的愛黨、愛國、愛業精神將永遠成為我們學習的榜樣。于藍——永遠的“江姐”千古!