兩種濕化法在氣管切開患者護(hù)理中的應(yīng)用比較

張海燕

(內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民醫(yī)院,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯)

0 引言

作為臨床開放呼吸道的主要手段,氣管切開在危重癥患者治療的過程中發(fā)揮著重要的作用,其可有效消除呼吸道梗阻,改善患者呼吸困難癥狀,從而挽救患者的生命[1]。但是氣管切開后,呼吸道水分極易喪失,使氣管出現(xiàn)干燥、分泌物增多且黏稠等狀況,甚至出現(xiàn)痰痂或氣道阻塞等情況,嚴(yán)重威脅患者的生命健康安全[2]。因此,在氣管切開患者護(hù)理過程中,加強(qiáng)氣道濕化是非常重要的。間斷呼吸道濕化法與加溫加濕濕化法是臨床常用的氣道濕化法,其臨床應(yīng)用效果存在差異。基于此,本次研究針對(duì)我院收治2018年1月至2019年12月收治的125例氣管切開患者為例,分析兩種濕化法的應(yīng)用效果,旨在為臨床研究提高氣管切開患者護(hù)理中的濕化質(zhì)量提供依據(jù),具體報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將我院2018年1月至2019年12月收治的125例氣管切開患者納入至本次研究,依照數(shù)字隨機(jī)表法將其分為對(duì)照組(62例)與實(shí)驗(yàn)組(63例)。對(duì)照組男34例,女28例;年齡22~80歲,平均(51.34±4.52)歲;疾病類型:顱腦損傷30例,腦出血20例,腦梗死8例,其他4例。實(shí)驗(yàn)組男36例,女27例;年齡23~80歲,平均(51.73±4.65)歲;疾病類型:顱腦損傷31例,腦出血18例,腦梗死12例,其他2例。兩組患者的年齡、疾病類型等一般資料無差異(P>0.05),可做比較。

納入標(biāo)準(zhǔn):(1)未接受機(jī)械通氣治療的患者;(2)年齡22~80歲的患者;(3)此次研究獲得本院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)的批準(zhǔn),且125例患者家屬簽字同意。

排除標(biāo)準(zhǔn):(1)肝、腎器官嚴(yán)重受損的患者;(2)呼吸系統(tǒng)疾病史的患者;(3)病歷資料不全或中途死亡的患者。

1.2 方法

1.2.1 對(duì)照組

對(duì)照組給予間斷呼吸道濕化法治療,將4000 U糜蛋白酶、150000 U慶大霉素與250 mL 0.45%氯化鈉混合后作為濕化液,采用5 mL注射器抽取3~5 mL濕化液緩慢滴入氣管套管內(nèi),每隔15~30 min滴注1次,此外,在給予患者行吸痰處理前后各滴入3~5 mL[3]。

1.2.2 實(shí)驗(yàn)組

實(shí)驗(yàn)組則行加溫加濕濕化法治療,具體流程為:首先,將呼吸機(jī)上的濕化瓶裝置與呼吸機(jī)管路進(jìn)行連接;然后,配置濕化液(4000 U糜蛋白酶、150000 U慶大霉素與250 mL 0.45%氯化鈉),注入5~10 mL濕化液至濕化瓶內(nèi),調(diào)整氧流量為3~4 L/min,每隔2 h注入1次濕化液,同時(shí)注意觀察患者的痰液黏稠度,并適當(dāng)調(diào)整氧流量,但最大氧流量不可超過6 L/min,根據(jù)患者的具體病情進(jìn)行對(duì)濕化瓶進(jìn)行加溫[4]。

1.3 觀察指標(biāo)

(1)比較兩組患者治療情況,包括日吸痰次數(shù)、日吸痰量以及氣管切開時(shí)間;(2)統(tǒng)計(jì)兩組患者的并發(fā)癥發(fā)生情況,包括肺部感染、氣管損傷、痰痂形成以及刺激性咳嗽。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

2 結(jié)果

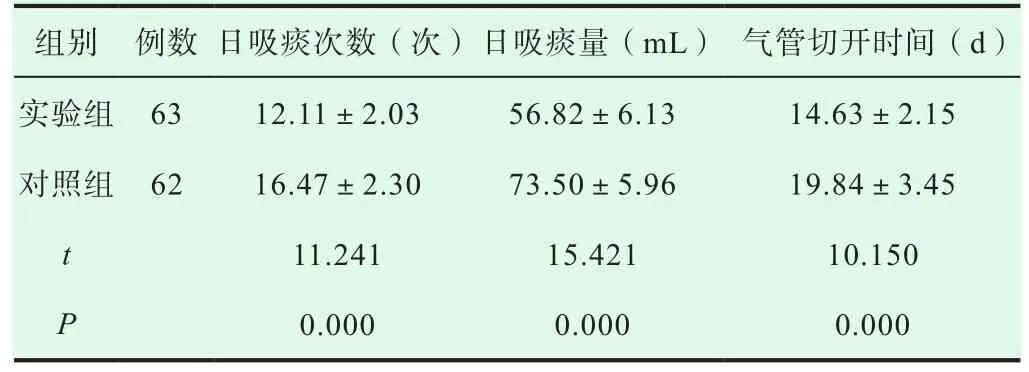

2.1 兩組患者治療情況對(duì)比

對(duì)照組日吸痰次數(shù)、日吸痰量明顯多于實(shí)驗(yàn)組,氣管切開時(shí)間長于實(shí)驗(yàn)組(P<0.05),具體見表1。

表1 兩組患者治療情況對(duì)比(±s)

表1 兩組患者治療情況對(duì)比(±s)

組別 例數(shù) 日吸痰次數(shù)(次)日吸痰量(mL) 氣管切開時(shí)間(d)實(shí)驗(yàn)組 63 12.11±2.03 56.82±6.13 14.63±2.15對(duì)照組 62 16.47±2.30 73.50±5.96 19.84±3.45 t 11.241 15.421 10.150 P 0.000 0.000 0.000

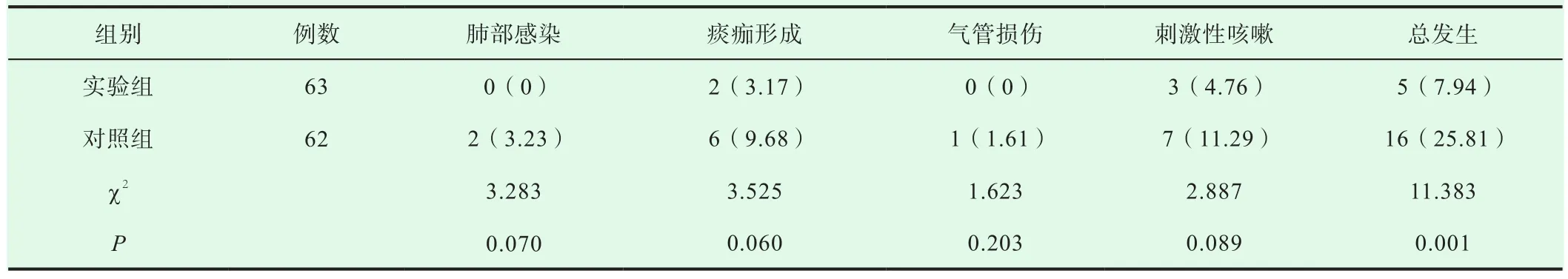

2.2 兩組患者并發(fā)癥對(duì)比

對(duì)照組并發(fā)癥總發(fā)生率25.81%顯著高于實(shí)驗(yàn)組7.94%(P<0.05),具體見表 2。

3 討論

氣管切開是常用于搶救危重癥患者的治療方式,能快速緩解患者呼吸困難癥狀,為臨床救治爭取時(shí)間,提高患者的生存時(shí)間,具有較高的臨床應(yīng)用價(jià)值[5]。然而當(dāng)氣管切開后,器官內(nèi)部組織與外界直接相通,容易使各類病菌通過器官組織入侵患者體內(nèi),破壞患者的免疫系統(tǒng),增加發(fā)生并發(fā)癥的概率;同時(shí)氣管切開作為一種有創(chuàng)操作,極易損傷氣道纖毛與黏膜,增加氣道分泌物,引發(fā)肺部感染、氣管損傷、痰痂形成等并發(fā)癥,給患者的身體健康與生命安全構(gòu)成極大的威脅,不利于患者的后續(xù)治療[6]。所以,在氣管切開患者護(hù)理過程中,采用安全有效的呼吸道濕化方法對(duì)改善臨床療效以及減少并發(fā)癥發(fā)揮著巨大的作用。

間斷呼吸道濕化法是一種傳統(tǒng)的氣道濕化方法,其主要通過定時(shí)向氣管套管滴入濕化液的方式來達(dá)到濕化氣道的作用[7]。近年來不斷有研究指出,間斷呼吸道濕化法無法保證濕化液均勻分布,且采用滴注的方式極易產(chǎn)生刺激性咳嗽甚至呼吸急促等癥狀,而刺激性咳嗽會(huì)引發(fā)氣道損傷或者會(huì)將濕化液咳出,影響治療效果[8]。加溫加濕濕化法是近年來新興的氣道濕化方法,其利用氧氣作為驅(qū)動(dòng)力,使?jié)窕涸谘鯕庾饔孟罗D(zhuǎn)化為小顆粒并形成氣霧,最后進(jìn)入氣道[9]。加溫加濕濕化法不僅能夠確保濕化液分布均勻,降低氣道刺激,還可充分混合濕化液與痰液,達(dá)到稀釋痰液的效果,有助于痰液自然咳出,從而減少吸痰次數(shù),防止因吸痰所致呼吸道損傷的發(fā)生[10]。此次研究結(jié)果顯示,在臨床效果上,對(duì)照組差于實(shí)驗(yàn)組,表明加溫加濕濕化法可減少日吸痰次數(shù)與日吸痰量,縮短氣管切開時(shí)間,提高治療效果。在并發(fā)癥上,對(duì)照組高于實(shí)驗(yàn)組,說明氣管切開患者采用加溫加濕濕化法的應(yīng)用效果明顯,可減少并發(fā)癥的發(fā)生。

表2 兩組患者并發(fā)癥對(duì)比[n(%)]

綜上所述,加溫加濕濕化法可有效減少氣管切開患者的吸痰次數(shù),縮短氣管切開時(shí)間,降低并發(fā)癥的發(fā)生,安全性較高,值得推廣和應(yīng)用。