低齡留美學生適應影響因素

——基于扎根理論的案例分析

王佩遙 馬劍虹 陳學芳

(1.布魯克斯高中,美國馬薩諸塞州 01845;2.浙江大學心理與行為科學系,浙江杭州 310028)

0 引言

《中國教育新業態發展報告(2017)——基礎教育(藍皮書)》顯示,中國在美留學的中小學生數量從2006 年的1000 人上升到2016 年的3.3 萬人。此外,隨著出國留學人群的家庭收入和社會經濟背景多元化,越來越多中產階級的子女選擇出國留學。《2017 中美國際教育白皮書》也指出,中國海外留學生正在向高中、初中甚至小學延伸。出國讀高中(及以下)的學生占當年所有出國留學學生的36%,而2013 年之前低齡留學生總數還不到23%。2009 年起,在美國就讀高中的中國留學生人數直線上升,中國已在2011 年超過韓國成為美國高中留學生第一大生源國[1]。這些在國外的中小學就讀的學生年齡小,生活自理和社會適應能力尚未發展成熟,是需要特別關注的低齡留學生群體。

很多家長支持孩子出國留學的主要原因在于國外更加鼓勵個性、自由的教育風格,培養更具競爭力的國際化人才和更豐富便捷的教育資源。然而,低齡留學優勢與挑戰并存。人際關系問題常常成為低齡留學生難以融入留學環境的主要問題[2]。一味強調培養孩子的個性與自我,卻忽略孩子的適應性,在遠離父母的異國他鄉,人際交往能力、語言能力、溝通能力、自我控制能力等都可能讓孩子產生挫折乃至造成心理問題。

國內外在對留學生的心理狀況方面進行了大量研究與探索,揭示現象的同時為減輕跨文化的不適應問題從理論上提供了很多策略。留學生的海外適應問題可以概括為學業適應、心理適應、社會文化適應和生活適應四個方面。胡婷等學者指出,低齡留學學生在心理承受力與穩定性上不如成年人,中外的文化差異勢必導致環境機制出現“空隙”,孤獨、封閉等多種心理失衡問題更容易危及他們的心理健康[3]。Berry 指出,跨文化人群在雙重文化影響下也會發生一些變化,宏觀變化包括經濟變化、社會變化;微觀變化有個體語言轉換、價值觀轉變等[4]。此外,青春期是個體成長發展過程中的特殊時期,這段時間內學生的人生觀和價值觀正在形成發展,部分學生很難快速適應國外的生活習慣和教育方式,在缺乏父母監護的情況下,可能會出現各種問題[5],除了心理上的挫折以外,他們還難以實現自我保護,對國外的校規不熟悉,甚至可能一不小心觸及了法律底線[6]。文化適應、心理適應和行為適應教育迫在眉睫,需要家長在保持對思想教育和能力準備的認識,學生也需要主動學習,熟悉國外的法律法規。

以往對留學生的研究主要集中在大學本科到碩博階段留學生的適應性方面,相對而言對中小學階段低齡留學生的研究較少且起步較晚,相關研究部分年代也相對較為久遠,不能適應當下人民的生活水平和教育理念、不斷加強合作的國際關系以及逐步發展完善的留學市場。此外,以往研究主要是建立在理論剖析和問卷調查的方式基礎上,缺乏對低齡留學生面臨的問題進行和全面的挖掘。本研究希望運用質性研究方法,深入挖掘影響低齡留學學生適應性的真實因素,探討低齡留美學生在留學過程中遇到的適應性問題和影響因素,針對這些問題和影響因素提出能有效減輕適應性問題的方法。質性研究是一種主要使用歸納法來分析資料和形成理論,以研究者本人作為研究工具深入自然情境下,通過與研究對象互動,建構并理解他們的行為和意義的研究方法[7]。

1 研究方法

研究想要了解低齡留美學生主要面臨的適應問題及其影響因素以及這些影響因素是如何對低齡留美學生的適應性產生影響的。扎根理論研究方法是由哥倫比亞大學的Strauss 和Glaser 兩位學者于1967 年在其專著《扎根理論之發現:質化研究的策略》中首先提出的,是運用系統化的程序,針對某一現象來發展并歸納式地引導出扎根的理論的一種定性研究方法,旨在從參與者所處的復雜社會生活經驗中收集資料進而產生創新性的理論[8],形成用于指導研究的完整步驟。因此,本研究采取扎根理論方法來進行低齡留學學生適應性問題的質性研究,通過兩頭進行編碼的方式,一方面提取三級編碼,另一方面,根據一級編碼的論文題目,結合受訪者的特性進行編碼。

1.1 樣本

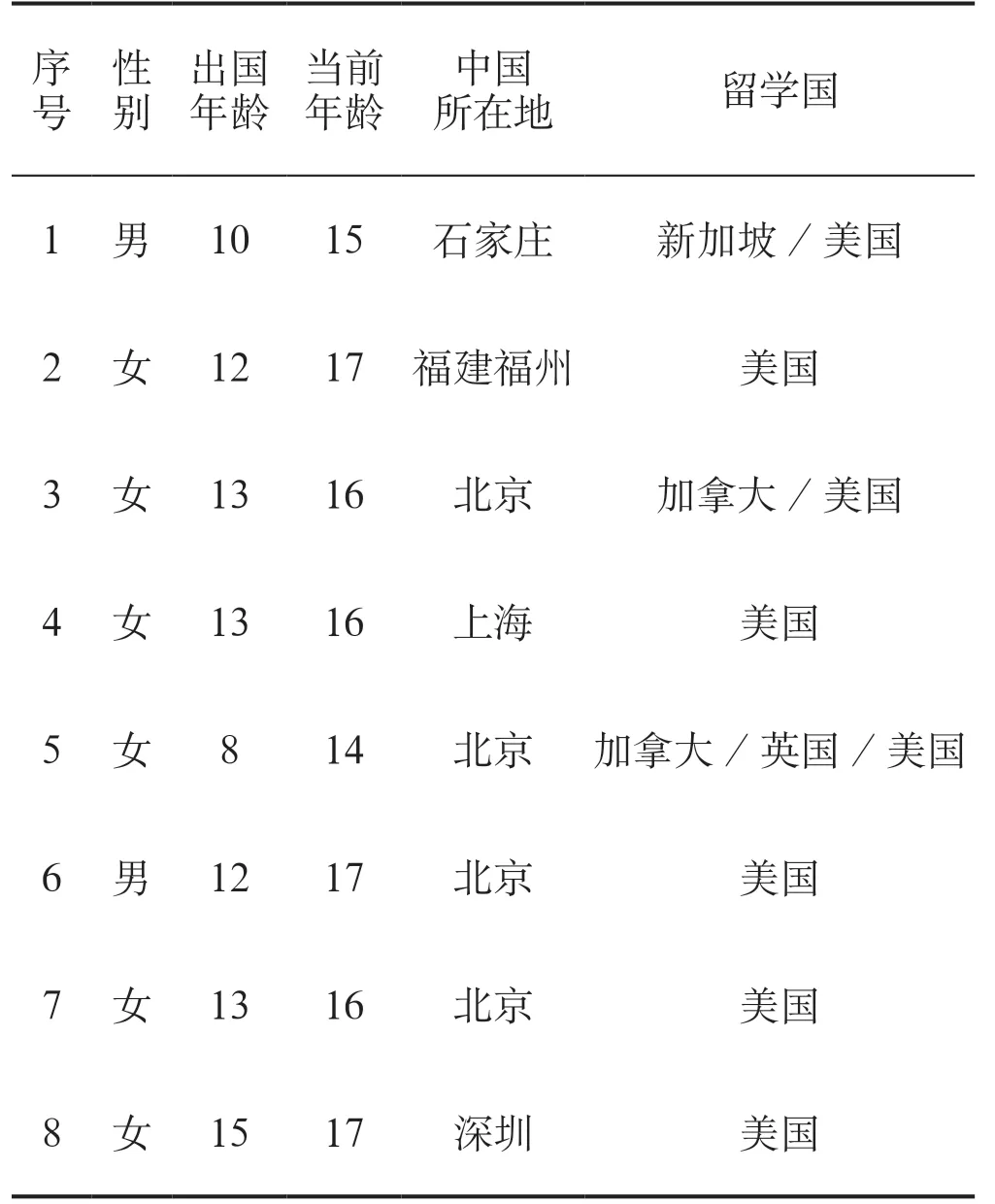

研究選取了8 位來自中國一二線城市的留學生作為訪談對象,通過較長時間從受訪者關系較為親密的老師同學處了解到的信息和深度訪談,綜合得到樣本相關信息如表1 所示。

表1 受訪者基本信息

1.2 研究過程

首先,對深度訪談做準備,列出訪談提綱。深度訪談需要詳細、深入的訪談資料,注重訪談的質量而非數量。為了保證問題既有開放性,又不能過于寬泛和零散,將訪談提綱設計為半結構化訪談,分為兩部分,第一部分是受訪者的基本信息,例如,“你留學幾年?你出國前有哪些獨立生活的經歷?你來自中國哪個城市?你的父母從事什么職業?”訪談對象表達事實即可。第二部分是針對訪談對象海外適應的深入問題,包括適應問題的感受和細節的追問,訪談對象根據適應問題表達自身的體會。例如,“在國外留學這幾年中,你遇到了哪些問題讓你感到壓力很大/最難以適應?你成功克服了嗎?克服的方法是什么?家人和朋友起了什么作用?請具體介紹2 ~3 個最典型的事件,詳細描述該事件,包括發生時的情景,具體的問題描述,你采取了哪些相關的行動?第一時間是向誰傾訴和求助的?最后是如何解決的?你的家人和朋友在問題解決的過程中有何作用,是積極的還是消極的作用?”“你是在什么時間有了出國留學這個想法?是什么動機促使你留學?請具體介紹留學的動機和情境,當時的情景是怎樣的?什么事情導致了這個情景?是你提出來的還是父母提出來的?這個想法都牽涉到了哪些人?是同學或者老師,還是其他親戚朋友?你當時是怎么想的?感覺如何?最后是什么動機推動了你下決定留學? ”

接著對收集來的原始資料進行編碼分析,將資料逐句檢查,分析其主要含義,并進行分解、概念化再以新的方式將資料重組的操作過程[9],進而歸納出經驗概括,然后上升到系統的理論。

1.3 編碼的提取與歸納

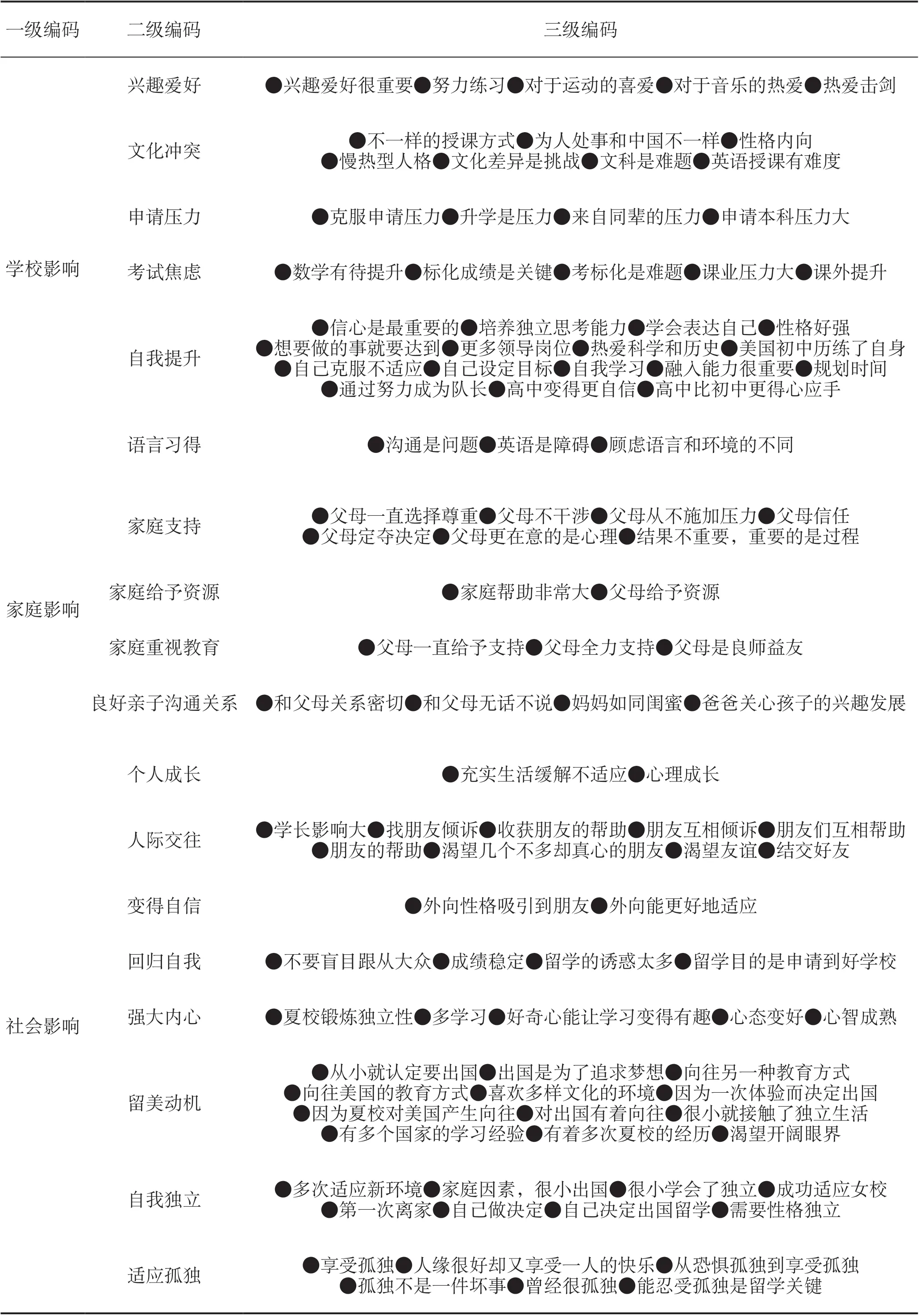

通過定性數據分析軟件NVivo 對1 ~8 號訪談材料進行層層提取,得出一級、二級和三級編碼。

2 研究結果

通過對訪談資料的編碼過程,最終得到影響低齡留學生適應性的一級編碼有:學校、家庭和社會。二級編碼共有18 個,包括興趣愛好、申請壓力、家庭教育、個人成長等。三級編碼共有105 個,包括文化差異是挑戰、克服申請壓力、培養獨立思考能力、父母給予資源、享受孤獨等。具體編碼結果如表2 所示。

2.1 學校影響

關于學校對低齡留學生的影響,主要集中在“學業壓力大”“文化沖突”和“興趣愛好”等幾部分。低齡留美學生普遍有升學和保證平均學分績點(Grade Point Average, GPA)的壓力,在他們看來,考上名校是理所當然的,GPA 也必須達到80%以上全A。如2 號受訪者表示:“壓力大的事是學習,之前我的學習排名靠前,突然有一天成績難以控制,我很慌。從小到大覺得自己應該要達到父母寄予的期望。父母不會給出明確要求,但是如果我考不好,他們會很失望。我的自尊心也很強,對自己的目標是達到第一,我會為達到目標付出時間,總之不能容忍自己考的差。”因為背負著家人的期待,這些孩子必須競爭,他們感到

責任重大。3 號受訪者也表示:“最讓我感到壓力的事情就是申請本科。所有在我身邊的人都付出了很多的努力來爭取更好的成績。即使在表面看起來競爭并不是很激烈,但是所有人都在很努力的競爭。我在這個時間只能用盡自己的全部力量來跟其他同學競爭,爭取能夠做得比別人好。”文化差異也是學校影響的一個因素。5 號受訪者表示:“在外留學的這幾年,我認為最難適應的可以說是美國和中國的文化差異。比如,在中式教育中,家長普遍喜歡告訴孩子要變圓滑。情商要高,不要在學校樹敵。而在美國,我們眼里的圓滑,在外國人眼里為虛偽。”

表2 低齡留學適應性影響因素編碼結果

2.2 家庭影響

盡管低齡留學生早早就離開了家庭,但受訪者普遍反映,他們對家庭的滿意度很高。被家長陪伴留學的1 號受訪者說:“在這一切的背后,是我的母親在默默為我奉獻。她曾和我一同來到這個陌生的環境。為此,語言不通的她毅然辭去了高薪的工作,放下了自己習以為常的社交圈,告別了家人,陪伴我度過這段最緊張的日子。在這段時間,她與我一樣努力適應新的生活,卻絲毫沒有一句怨言。她是許多留學媽媽的真實寫照,而她帶給我的成長也是無限的。”為了孩子接受更好的教育,中國家長付出了不小的犧牲。6 號受訪者由父母作出留學決定,留學最初的兩年,最難以適應的是對家鄉的思念。

此外,這些受訪者家長并沒有把分數當成指揮棒強壓給孩子。5 號受訪者表示“我可以非常肯定地說,我父母一點都不在意我的成績,他們知道我給自己的壓力非常大,大部分時間,他們會給我灌輸成績不重要這種雞湯。”了解發現,這些家長本身就是國內各行業的精英,他們深諳自我學習的底層邏輯,認為最重要的是要孩子全面發展,也相信孩子對自我的要求。幾乎所有受訪者均毫不掩飾,家庭給他們的支持和選擇權來源于家庭背后的資源,例如4 號受訪者說:“我的家庭很多時候就能給我很好的平臺以及能給我提供很多很好的資源,這也是我挺感謝我父母的地方。我覺得我的家庭給了我很多幫助,他們對我的作用是很大的。”

2.3 社會影響

來自社會層面的影響,有一部分是在校內發生,更多的是外部社會,而這些影響因素主要集中在人際交往方面。處于青春期的低齡留學生,又身在異國他鄉,特別渴望友誼和朋友。如8 號受訪者表達想要回國:“我覺得最難適應的就是待在這個國家本身了吧。其實說實話我到現在也還沒有適應,雖然我現在是能呆下去了。但如果可以的話,我還是會選擇寧愿繼續在國內呆下去。”她表示無法適應美國的生活,想念家鄉,是因為沒有歸屬感,沒有交好的朋友。中國家長通常不愿意孩子留學期間只和中國學生相處,他們認為這喪失了文化融入的意義。對于解決文化上的差異和沖突的方法,1 號受訪者的經驗是,找到自己的特長,能大大增強了自信心,也讓他懂得了與同學相處的方式。

除了盡力融入群體中這一方法外,受訪者表示也可以通過調整自己的心態來適應社會環境。如5 號受訪者說:“小小年紀出國可以說是受盡了挫折,但最終自己學會了享受孤獨,提升自立能力。自己一個人久了,就愛上了一個人的感覺。我喜歡一個人坐飛機,一個人去博物館,一個人在咖啡廳坐一天,更是享受一個人去逛街看電影。在眾人眼中這是一種孤獨,但其實很少青少年能學會享受這個時光。我對我自己最有成就感的事情就是我適應自己一個人。”低齡留學生從無法回避孤獨,到逐步適應孤獨,最后享受獨自一人的生活,他們的交友也變得理性,通常顯得比同年齡人更成熟。

3 討論

本研究對8 位低齡留美學生進行訪談,運用質性研究方法,探究了低齡留學生在海外的適應性問題及影響因素,得出了影響低齡留學生適應性的3 個主要因素:學校、家庭和社會。

在學校影響下,學生面臨著同學交往、學習成績的壓力,這些壓力主要來自于中外的文化差異和語言差異。語言能力好,直接影響學業成績,影響與同學老師的交流,還影響對他國文化的融入與理解。在美國教育體系中,非常重視培養學生的批判性思維(critical thinking)和獨立思考能力,很多中國學生不具備這一能力,并非完全因為教育體制,而是語言能力不足。低齡留學生要充分運用良好的語言水平,提升批判性思維能力,進而贏得老師和同學的尊重。此外,若學校能增加學生活動,鼓勵互相幫助,推動人際關系的連接,降低文化差異和語言差異帶來的影響,將有助于緩解低齡留學生的適應問題。

家人的關懷和鼓勵也成為低齡留學生在國外尋求溫暖的方式,來自家庭的經濟物質資源也在減少低齡留學生的適應問題上提供了很大幫助。家庭提供資源,家長精神鼓勵,家長陪伴,幫助子女解決了很多現實問題。家庭的信任和支持令孩子內心更加堅強和堅定,較大程度上幫助過渡和適應。社會影響則主要集中在人際交往方面,努力改變自己去融入集體,或者通過調整自我心態來面對這些社會適應上的挫折,是低齡留學生在適應社會環境上的常用方法。處在青春期的學生,尋求同伴是不可避免的過程。由于他們尚未形成穩定的自我認知,很容易受到外界反饋的鼓勵或打擊,常需要同伴的評價來認知自我,肯定自我。除了努力學習他國文化,積極參加各種活動外,在汲取多元化思維,獲取新知識的基礎上,最重要還是不斷完善內在的獨立人格,建立強大自我,才能在社會環境中贏得自我和他人的尊重,并且不因外界變化而困擾。

無論是學校影響、家庭影響還是社會影響,究其本質,留學生最主要面臨的是跨文化適應上的問題。Ward 將跨文化適應分為心理適應、社會文化適應兩個方面,前者指在新環境中心理和情緒上的健康水平,后者是指個體接受所在國家的社會文化規范,與當地社會文化環境維持良好互動關系的能力[10],來自非中國朋友和家人的社會支持、自我效能感、留學時長均能顯著影響留學生的社會文化適應[11]。作為個體成長的微觀系統,家庭發揮著直接持續的影響,除了財力支持和家人管教外,子女與父母的依戀關系為個體提供了情感支持,能夠緩解不良事件帶來的心理壓力[12]。自我效能感是個體對自身具備能力達到某個具體目標的評價,自我效能感高的個體能正確看待困難,對自己克服困難也更有信心。因此,低齡留學生在接受國外教育的同時,能努力提升自己的自我效能感,增強應對問題、解決問題的信心,在此基礎上,若能獲得來自朋友、家人足夠的支持和良好的溝通互動,將在很大程度上削弱他們的緊張焦慮,減少沮喪的情緒體驗,這將有助于他們融入當地的社會文化環境,實現良好的適應。

隨著留學熱潮興起,留學低齡化趨勢越來越強,而個體剛進入新環境時常因失去熟悉線索而出現文化休克現象[13]。低齡留學是一把雙刃劍,出國留學一方面能提高他國語言的學習效率,加強國際競爭力,另一方面也能提高其獨立自理的能力。然而,在適應他國社會文化環境的同時可能存在取代祖國社會文化的風險,并且可能存在適應不良的問題。社交融入是每個低齡留學生都會面對的問題,學生應盡量避免封閉在自己的小圈子里,努力提升社交溝通能力,增加學校活動的參與,克服語言差異的膽怯,保持與他人的交往,才能適應環境,實現低齡留學的目標。

4 結論

本研究探討了低齡留學生在海外所面臨的適應性問題及影響因素,結果發現低齡留學生面臨適應性問題的主要受到學校、家庭、社會三方面的影響,從社會交往、學校生活、家庭關系等方面探討了應對留學不適應的策略。研究發現,留學美國一方面給小留學生們帶來更廣闊的視野以及更多的人生可能性,另一方面也讓他們承擔著巨大的現實挑戰。但受訪者全都表示對繼續在美國學習和生活充滿信心,也正在積極探索和解決適應性問題的方法。為了提高低齡留學生在美國的適應性,需要從學校、社會和家庭三個方面解決。學校提供資源,搭建學生之間交流交友的橋梁,幫助大家獲得更多人際交往機會,增加面對面交流,一定程度上替代網絡互動。家長陪伴孩子度過不適應期,給予孩子充分的信任和支持,逐步培養孩子的自控能力,承擔起獨立生活的責任感,提升自我效能感。