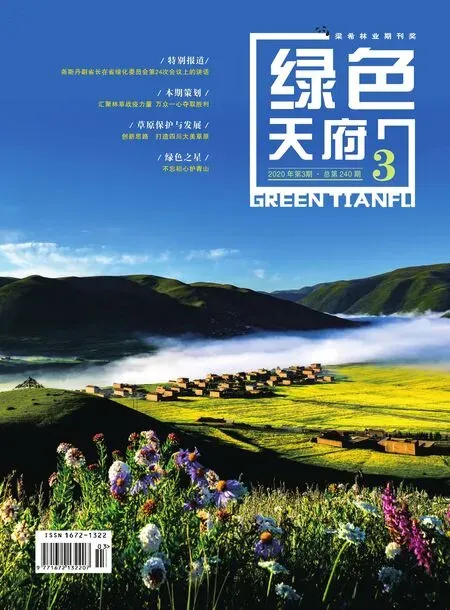

創新思路打造四川大美草原

○文/ 蔣洪彬

機構改革后的草原工作以習近平生態文明思想為指導,以維護長江黃河上游生態屏障為目標,全面深化草原改革,推進林草融合,切實加強草原生態系統保護修復,大力發展綠色富民產業,探索建立橫向生態補償機制,實施好“三個帶、一機制、一治理、兩園區”建設工程(簡稱四川草原“3112”),不斷增強基礎保障能力,促進川西北牧區生態生產生活協調發展,全力推動草原事業高質量發展,為決勝全面建成小康社會、建設生態文明和美麗四川作出更大的貢獻。

出臺工作意見 搞好規劃編制

待全省市州縣級機構改革完成后,預計5月份組織召開全省草原工作研討會議,分析機構改革后草原工作面臨的新形勢和生態文明建設對草原工作提出的新要求,推動出臺《關于加強草原資源保護和生態修復的實施意見》,貫徹國家林草局《國有草原資源資產有償使用制度改革方案》。配合國家林草局修訂《草原法》和《草原征占用審核審批管理辦法》。組織編制四川草原生態脆弱區修復工程規劃,做好四川草原保護建設“十四五”規劃編制準備工作。

探索補償機制 實現綠色發展

貫徹《國務院辦公廳關于健全生態保護補償機制的意見》(國辦發〔2016〕31號)、《財政部等四部委關于加快建立流域上下游橫向生態保護補償機制的指導意見》(財建〔2016〕928號)和省委十一屆三次全會和《四川省人民政府辦公廳關于健全生態保護補償機制的實施意見》(川辦發〔2016〕109號)精神,以省府辦牽頭,會同省級有關部門啟動省內成都經濟區與川西北生態區的橫向生態保護補償,形成年度生態脆弱區治理資金和治理任務會商機制。探索四川與長江中下游的重慶、湖北、江蘇、浙江、上海等省市進行跨省流域上下游橫向生態保護補償機制試點。將川西北生態脆弱區的治理、進藏旅游、生態產品供給納入省內外流域橫向生態保護補償機制實施范圍。以調動生態保護地區的積極性,實現綠色協同發展。

保護發展并進 建設產業園區

開展人工種草生態修復示范工程,以此啟動省級草原旅游和牧業兩園區建設:即以川西北生態區南路公路瀘定至巴塘、中路公路汶川至德格、北路公路汶川至若爾蓋三個產業帶為主線,融合當地民族文化,建設省級景觀草原旅游園區。與農業部門協作,引導省級草原生態畜牧業產業園區建設,與省級景觀草原旅游園區相結合,把草原科技園區植入其中,促進一二三產業深度融合。以省級園區為引領,鼓勵和支持地方州縣兩級政府利用生態保護轉移資金和國家精準脫貧扶持資金在其它支線及其特色草原區發展觀光旅游和特色草牧業。將高海拔上條件差的牧戶引流到產業園區集中,讓高海拔苦寒區的草原減輕生態壓力,得以休養生息、自然恢復草原植被。從而實現我省草原在保護中發展、在發展中保護。

加強工程建設 治理脆弱區域

沙化草原和鼠荒地(黑土灘)是四川草原生態治理的主要矛盾。根據最近兩年監測,我省草原沙化以每年40萬畝的速度在擴張,任其發展,沙塵暴魚貫而入成都絕不是危言聳聽,長江黃河流域也將面臨水質惡化、水源枯竭的重大危機,打好治草治沙殲滅戰、提供高質量草原生態勢在必行。擬用十年時間,久久為功,在若爾蓋、紅原、阿壩、壤塘、理塘、色達、石渠、爐霍等川西北草原生態嚴重退化區開展沙化草原和鼠荒地(黑土灘)治理,每年爭取國家資金和整合其它資金10億元,治理沙化草地35萬畝和鼠荒地(黑土灘)120萬畝。重度流動沙化草原主要采取“圍欄封禁+高山柳沙障+補施有機肥+灌草復合種植+連續管護”技術模式,達到阻風固沙、恢復植被的目的。重度固定沙化草原主要采取“圍欄封禁+灌草復合補植+綜合管護”技術模式,通過封禁管護來保障草地逐步修復,適當輔以補植措施提高林草植被蓋度,逐步恢復為天然草地。中度沙化草原主要采取“圍欄封禁+草種補播+綜合管護”技術模式,通過一定期限內禁牧,適當補播草種,逐步恢復草原生產力和生態功能,防止向固定沙地演變。輕度沙化草原主要采取劃區輪牧、圍欄封育、補播改良、草地修復、禁牧休牧、鼠蟲害和毒雜草防治等配套技術措施,進行草地改良和綜合治理。鼠荒地采用以生物防治為主,物理、生態控制相結合的措施,大力開展草原鼠蟲害治理,有效降低鼠蟲密度,恢復草原植被,阻止鼠荒地向沙化草地演變。草原植被蓋度達到90%、牲畜超載率控制在7.5%以下,大大強化草原涵養水源、補給水量、凈化水質、水文調節和生物多樣性維護的重要作用。

加強監督管理 提升預警能力

組織開展專項執法行動,依法查處非法開墾、非法占用草原等違法行為。強化草原禁牧和草畜平衡監管,組織開展草原普法宣傳月活動。健全管理機構,推進林業和草原融合發展。加強草原州縣管理機構標準化規范化建設,穩定基層干部隊伍,提高執法、服務、管理能力。完善草原管護機制,結合生態扶貧,增加草原管護員,壯大草原管護力量。依法規范草原征占用審核工作,組織開展草原征占用情況的監督檢查,強化事中事后監管。啟動草原功能區劃定研究工作,推進草原資源分類管理,強化草原用途管控。認真開展草原監測工作,準確掌握草原資源生態狀況,及時發布監測信息。組織開展草原鼠害、蟲害、病害和外來有害生物的監測預警,推動形成草原生物災害發生情況和危害程度定期報告制度和災害預警體系。

強化科技支撐 推進草原扶貧

推動草原保護關鍵技術研究,做好草原科技成果入庫,組織開展草原生態修復關鍵技術遴選,推廣先進實用技術,著力提高草原保護管理水平。開展草原標準制定修訂工作。結合慶祝新中國成立七十周年,加強草原宣傳工作,推進草原國際合作交流。組織開展草原保險政策研究,組織開展草原碳匯計量監測工作。草原生態保護項目資金安排向貧困地區傾斜,鼓勵貧困牧民、草原專業合作社參與草原生態工程建設,增加貧困人口收入。配合落實建檔立卡貧困草原管護員中央財政資金,組織開展草原生態經濟促進脫貧工作。