青島市生豬和奶牛養殖現狀分析與對策

郝小靜 馮永勝 衣服德 劉開東 代永聯 周圍

摘 要:在生豬和奶牛養殖生產過程中會產生較多的糞尿和污水,其存儲與處理成本高,難度大,而且容易造成污染。通過調研,我們了解了青島市生豬和奶牛養殖生產情況以及養殖場在糞污處理、糞污資源化利用方面的現狀,并找出了原因。最后,本文針對以上問題提出了相應對策和建議。

關鍵詞:生豬;奶牛;糞污處理

為了解青島市生豬和奶牛的養殖生產情況以及養殖場在糞污處理和糞污資源化利用方面的現狀。2019年10月-2020年1月,青島市畜牧工作站組織30余名專業技術人員,對全市768家生豬和奶牛養殖場的養殖規模、飼養方式、疫病防控措施、清糞方式、糞污處理方式、糞污利用模式及養殖人員等情況進行了現場入戶調研。其中有612家豬場和156家奶牛場,覆蓋了青島市所有的規模場,以期找出問題,提出解決的思路方法,便于針對性地開展科技攻關和技術推廣工作。

1 ?調研基本情況

1.1 養殖規模

1.1.1 生豬養殖規模

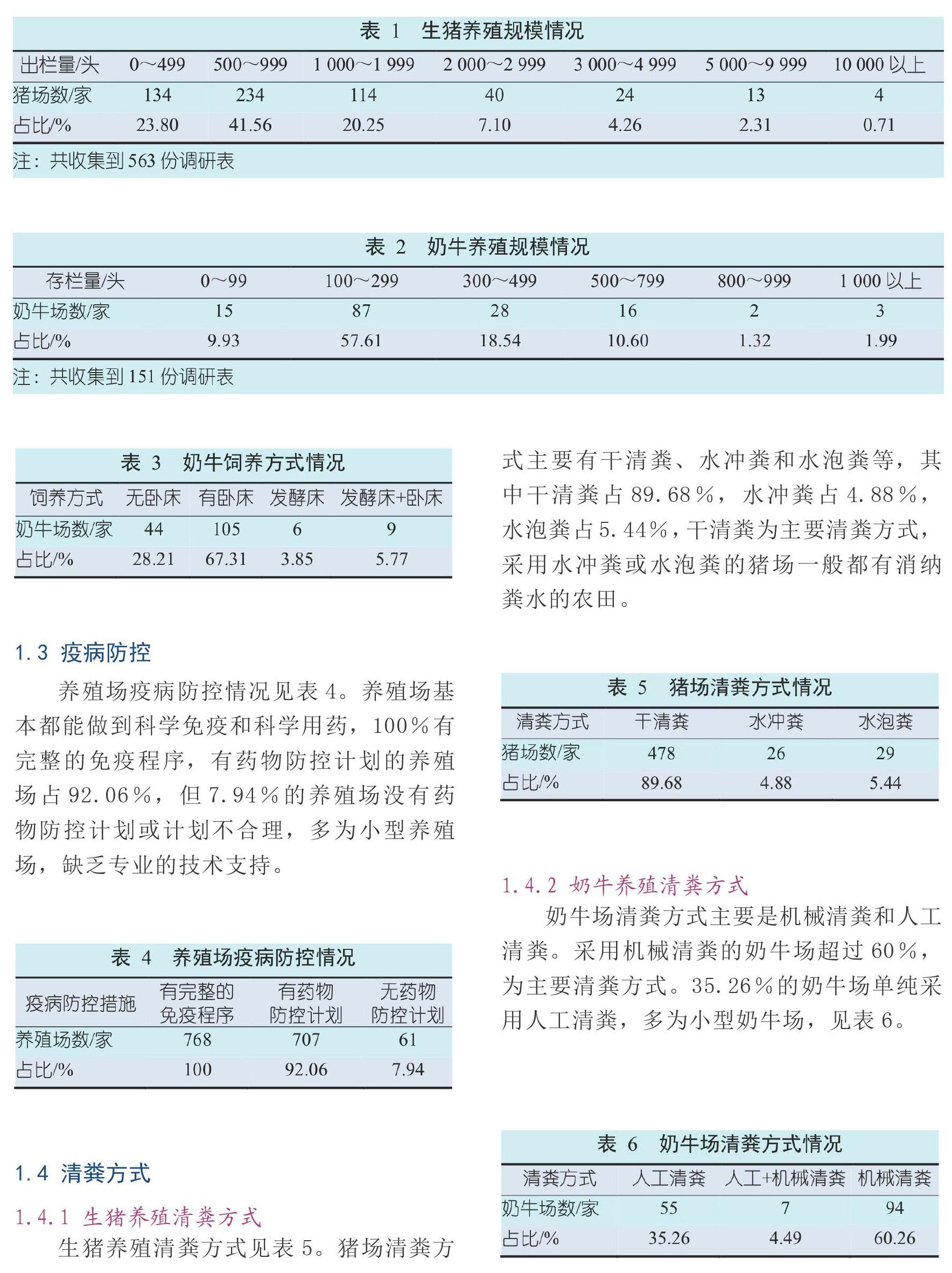

生豬養殖規模情況見表1。生豬年出欄量在2 000頭以下的豬場占85.61%,其中年出欄量在500~999頭的豬場占41.56%。生豬年出欄量在10 000頭以上的豬場僅占0.71%。

1.1.2 奶牛養殖規模

奶牛養殖規模情況見表2。奶牛存欄量在500頭以下的奶牛場占86.08%,其中, 存欄量在100~299頭的占57.61%,存欄量超過800頭的僅占3.31%。

1.2 飼養方式

1.2.1 生豬飼養方式

育肥豬多采用地面平養,自繁自養,以飼喂預混料和濃縮料為主。仔豬多用品牌料飼喂。母豬采用限位欄飼養的豬場有 157家,占25.65%。生豬采用發酵床飼養的豬場僅有3家。

1.2.2 奶牛飼養方式

奶牛飼養方式情況見表3。奶牛飼養以臥床飼養為主,有114家,占71.16%,44家奶牛場采用散欄飼養的傳統方式(無臥床)。15家奶牛場采用發酵床飼養,發酵床飼養方式在奶牛上開始擴大應用。奶牛臥床墊料多采用細沙,采用橡膠墊床的奶牛場有2家,采用干牛糞墊床的有1家。

1.3 疫病防控

養殖場疫病防控情況見表4。養殖場基本都能做到科學免疫和科學用藥,100%有完整的免疫程序,有藥物防控計劃的養殖場占92.06%,但7.94%的養殖場沒有藥物防控計劃或計劃不合理,多為小型養殖場,缺乏專業的技術支持。

1.4 清糞方式

1.4.1 生豬養殖清糞方式

生豬養殖清糞方式見表5。豬場清糞方式主要有干清糞、水沖糞和水泡糞等,其中干清糞占89.68%,水沖糞占4.88%,水泡糞占5.44%,干清糞為主要清糞方式,采用水沖糞或水泡糞的豬場一般都有消納糞水的農田。

1.4.2 奶牛養殖清糞方式

奶牛場清糞方式主要是機械清糞和人工清糞。采用機械清糞的奶牛場超過60%,為主要清糞方式。35.26%的奶牛場單純采用人工清糞,多為小型奶牛場,見表6。

1.5 糞污處理方式

1.5.1 豬場糞污處理方式

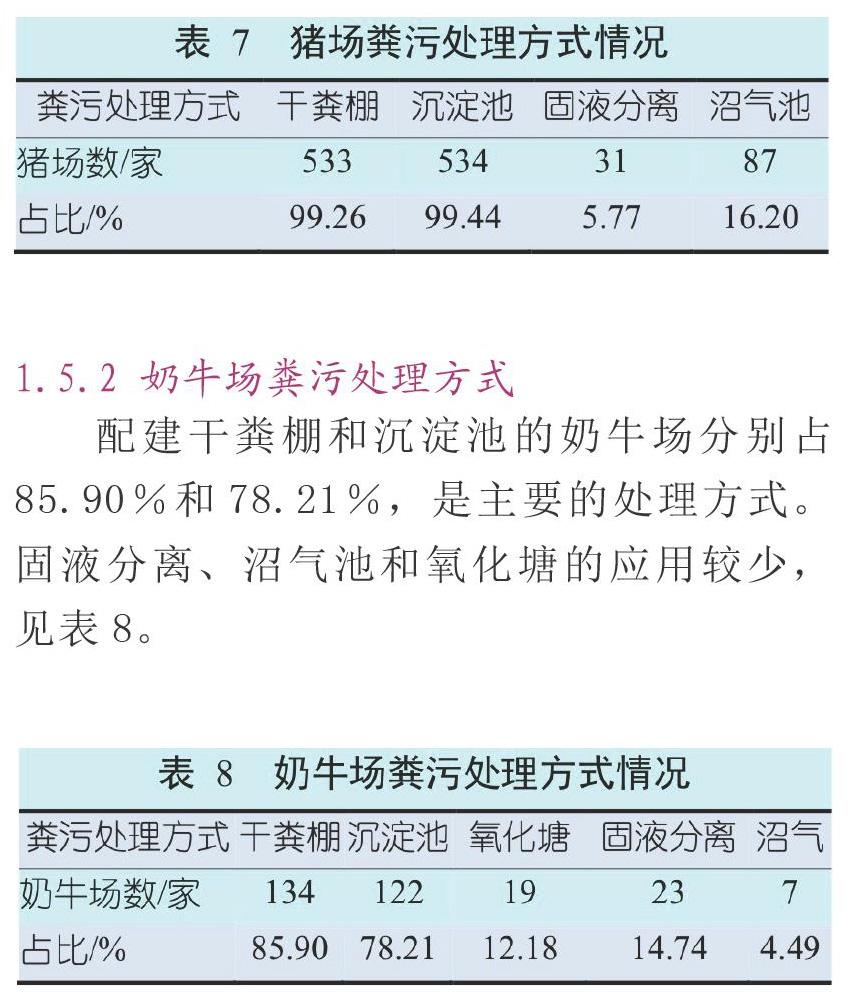

豬場干糞棚和沉淀池的配建率均接近100%,配建固液分離和沼氣池的豬場分別占5.77%和16.20%,且沼氣池的應用效果不佳,見表7。

1.5.2 奶牛場糞污處理方式

配建干糞棚和沉淀池的奶牛場分別占85.90%和78.21%,是主要的處理方式。固液分離、沼氣池和氧化塘的應用較少,見表8。

1.6 糞污利用模式

采用種養結合的養殖場占83.40%,其中自家農田消納的達60.46%,通過銷售途徑解決糞污問題的養殖場占16.60%,見表9。

1.7 養殖人員情況

1.7.1 從業時間

從表10可以看出,從事養殖業5~19年的人員占77.12%,人員相對固定。從事養殖業時間最短的為1年,最長的達39年,人員更新較慢。

1.7.2 從業者年齡結構

養殖人員以中老年人為主,40~59歲的從業者占80.13%,最大的70歲。30歲以下的從業者僅占1.17%,年齡最小的 ?22歲,年輕人比例偏低,見表11。

1.7.3 從業者學歷

高中及以下學歷的從業者占83.07%,其中初中學歷占52.16%,本科學歷僅占2.96%,文化程度普遍偏低,從事養殖生產一線的高學歷人員嚴重不足,見表12。

2 ?調研結果分析

2.1 養殖規模特點

調研數據表明,生豬年出欄量在2 000頭以下的豬場占85.61%,以生豬養殖密集的平度蓼蘭鎮為例,早期建場的多以家庭為單位經營,小規模經營為主。很多距離村莊較近或在村內的豬場,由于后期的發展受到土地、投資和政策等制約,養殖規模的擴大受到限制。

奶牛存欄量在500頭以下的奶牛場占86.08%,占比最高。總體而言,奶牛場養殖規模較小。規模小造成產奶總量低,奶收購價偏低,最終導致經濟效益不高。

2.2 飼養方式特點

調研發現,生豬多采用地面平養,奶牛多采用臥床飼養。隨著糞污處理壓力的不斷加大,發酵床等新興飼養方式得到認可。發酵床具有糞污零排放、減少疾病發生和提高生產性能等優點,值得推廣。但奶牛發酵床存在受季節性影響較大和發酵效果差等技術方面問題,還需要解決這些技術問題后才能廣泛應用。目前奶牛臥床墊料多采用細沙,這會對后期的糞污處理造成很大負擔。

在飼料方面,養殖場越來越注重動物的營養均衡。生豬以飼喂品牌料、預混料和濃縮料等成品料為主。奶牛場已全面采用青貯料飼喂,且通過添加益生菌劑提高青貯發酵效果已被廣泛接受,大部分奶牛場采用全混合日糧(Total Mixed Ration,TMR)飼喂方式,提高了奶牛的生產性能。但部分奶牛場沒有取料機,增加了青貯二次發酵和飼料霉變的風險。

2.3 疫病防控特點

100%養殖場具有完整的防疫程序,生物安全防控得到高度重視。92.6%的養殖場有藥物防控計劃,有較完整的疾病治療方案,保障了動物健康,提高了畜產品質量。

但部分小型養殖場的獸醫隊伍比較薄弱,知識水平相對較低,對生物安全防控的作用認識不足,“重治療、輕防控”思想仍然存在,需加大技術人員的培養。

2.4 清糞方式特點

干清糞方式得到廣泛應用,采用干清糞的豬場占89.68%,而采用耗水量大且處理難度大的水沖糞和水泡糞的豬場僅占10.32%,說明豬場的環保意識明顯提高,對于糞污清理方式的選擇更加理性。奶牛場已向機械清糞方式轉型,并占據了主導地位。調研發現,一些小型奶牛場仍然采用人工清糞方式,其效率低、效果差、衛生差,向機械化、智能化發展勢在必行。

2.5 糞污處理特點

糞污處理水平有所提高,但處理方式簡單,深度處理技術應用受到限制。養殖場基本都做到了“三防兩分離”,糞便暫存于干糞棚,糞水通過管道等進入沉淀池,杜絕了養殖污染現象。一些小型養殖場環保意識不強,“經濟賬”重于“生態賬”,以干糞暫存或鮮糞直接外運為主,而且未對糞便進行深度處理,增加了疫病傳播的風險。固液分離、沼氣池、糞肥發酵或有機肥生產等應用較少,糞污深度處理設施配套不夠,未達到現代綠色畜牧業的發展要求。

2.6 糞污利用模式特點

糞污資源得到有效利用,但種植用地不足,新的利用模式少。養殖場通過流轉土地、糞水銷售和免費使用等形式,將糞污處理后作為肥料利用,成為養殖場增收的又一途徑。統計表明,60.46%的養殖場擁有種植用地,能夠以種養結合的方式就近處理糞污,是當前主要的利用模式。但有的規模場配套用地不足,季節性用肥,對養殖場糞污存貯構成了一定壓力。

2.7 從業人員特點

從調研情況看,從業人員養殖經驗比較豐富,但年齡偏大,文化程度偏低,造成發展后勁不足。由于缺乏高學歷、懂技術、會經營的人才,大部分從業人員對互聯網、自動化和智能化等新興技術的接受比較困難,不利于我市畜牧業轉型升級,難以適應現代畜牧業的發展。

據調研,從事養殖業5~19年的人員占77.12%,大部分人員在養殖生產一線工作多年,積累了一定的實踐經驗。但隨著現代化畜牧業的不斷發展,從業人員需要順應新形勢,克服慣性思維,不斷提高養殖技術水平,這樣才能跟上行業發展步伐。

3 ?對策建議

3.1 加快技術推廣體系的建立

認真落實全國畜牧工作會議精神,積極向上級部門發聲,建立技術推廣機構,完善技術推廣配置和職能,形成以畜牧推廣部門為核心、以養殖場為主體自上而下的技術推廣服務鏈條,打通技術推廣的渠道。

3.2 加大科技研發力度

深入開展綠色健康養殖技術的攻關研究,在飼養管理、疫病防控和糞污綜合處理利用等環節研究集成新的成果,形成一套適合于現代畜牧業綠色發展的健康養殖技術,加大技術成果轉化力度,讓成果落地。

3.3 加大技術培訓力度

以入戶指導、觀摩會、培訓班和示范點等多種形式進行培訓,提高從業人員的專業水平和實操能力,提高養殖場的生產水平,通過新技術的試驗、示范和推廣促進新技術新模式的應用。集合我站飼養管理、疫病防控和環境控制等專業技術人員一同下鄉開展“一站式服務”,打通科技入戶最后一公里。

2.4 加快畜牧業智能化建設

打造智能化畜牧養殖體系,實現飼養管理、生物安全和糞污處理等過程自動化。打造智能化畜牧信息平臺,實現畜牧信息資源共享以及信息技術高度集成。加大畜牧業智能化發展理念的宣傳,普及先進技術,鼓勵養殖戶積極參與,促進養殖場規范化、信息化和現代化發展。

2.5 建設養殖一線技術指導隊伍

加強專業技術人員的業務能力培養,通過培訓、技術交流、專業考核和獎懲等多種形式,建設一支有一定理論基礎、推廣經驗、溝通能力、實操技能和科研水平,能為養殖戶解決實際問題的專業技術隊伍。

2.6 重點抓小型養殖場的技術改進

要進一步加大對小型養殖場和散戶的技術推廣力度,提供精準服務,針對小型養殖場特點,推廣易操作且成本低的糞污處理和利用技術,推廣經濟實惠的設施和設備,推廣切實可行的科技成果,使小型養殖場和散養戶都能學得會、弄得懂、買得起和用得好。

2.7 發揮示范帶動效應

結合畜牧業發展要求,培養一批能力強、肯吃苦且能實干的專業技術人員典型,為養殖場破解生產中技術水平低和規模效益提升慢等難題。總結一批技術、管理、措施和效益等優良的養殖場典型,通過技術和模式復制,以點帶面,在全行業推廣,帶動養殖場走生態、健康發展之路。