從“簽而不約”到“簽而有約”:家庭醫生政策執行的阻滯與優化

摘? ? ? 要:家庭醫生簽約服務政策有利于促進醫療衛生資源合理配置、提高基層醫療衛生服務水平。當前,我國各地家庭醫生簽約率呈現出快速發展態勢,但“簽而不約”的問題仍然比較嚴重。本文采用政策執行過程模型對家庭醫生簽約服務政策的阻滯因素進行分析后發現,政策目標合理性和操作性有待優化,執行機構動力、能力、態度有待提升和轉變,家庭醫生和公眾的定位有待明確,正式制度環境和非正式制度環境有待優化。應從促進政策目標合理化和精細化、增強執行機構能力和服務意識、提高目標對象的認知和支持程度、營造良好的政策執行環境等方面著手,實現從“簽而不約”到“簽而有約”政策執行理想狀態的轉變。

關? 鍵? 詞:醫藥衛生體制改革;家庭醫生簽約服務;政策執行

中圖分類號:D669.7? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2020)10-0097-08

收稿日期:2020-07-12

作者簡介:范子艾(1996—),女,湖北黃岡人,武漢大學政治與公共管理學院碩士研究生,研究方向為基層治理、應急管理、公共政策。

一、問題的提出

我國“十三五”規劃明確提出:“深化醫藥衛生體制改革,建立健全基本醫療衛生制度,實現人人享有基本醫療衛生服務”。在此背景下,我國家庭醫生簽約服務政策的推出成為轉變基層醫療衛生服務模式、強化基層醫療衛生服務網絡功能、深化醫藥衛生體制改革、維護人民群眾健康、緩解基本醫療衛生服務供給不充分不平衡狀況的重要舉措。家庭醫生簽約政策是一項以家庭成員為中心、維護家庭成員身體健康、促進醫療衛生資源向基層傾斜的公共政策。[1]這種以契約化形式為居民提供基本健康服務的方式在國外由來已久,如英國早在1911年的《全面保險法案》中就已提及由醫生與國民簽訂契約以提高醫療服務水平。在我國,原國務院醫改辦、原國家衛生計生委、國家發展改革委、民政部、財政部、人力資源社會保障部和國家中醫藥管理局于2016年5月25日發布的《關于推進家庭醫生簽約服務的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)提出:“2016年,在200個公立醫院綜合改革試點城市開展家庭醫生簽約服務,鼓勵其他有條件的地區積極開展試點。重點在簽約服務的方式、內容、收付費、考核、激勵機制等方面實現突破,優先覆蓋老年人、孕產婦、兒童、殘疾人等人群,以及高血壓、糖尿病、結核病等慢性疾病和嚴重精神障礙患者等。到2017年,家庭醫生簽約服務覆蓋率達到30%以上,重點人群簽約服務覆蓋率達到60%以上。到2020年,力爭將簽約服務擴大到全人群,形成長期穩定的契約服務關系,基本實現家庭醫生簽約服務制度的全覆蓋。”

家庭醫生簽約服務是社區衛生服務的延伸和發展,其以社區衛生服務團隊為核心,以居民健康管理為主要內容,以充分告知、自愿簽約、自由選擇、規范服務為原則,通過與居民家庭簽訂服務協議,與簽約居民建立互信、穩定的關系,為居民提供主動、連續、綜合的健康責任制管理。[2]家庭醫生簽約服務政策作為國家醫藥衛生體制改革中的重要一環,旨在推動醫療衛生服務重心下移、資源下沉,助力分級診斷。實踐中,各級地方政府大力推進家庭醫生簽約服務,不斷創新服務模式,各地的家庭醫生簽約率呈現攀升態勢,在改善醫療衛生服務供給中發揮了積極作用。但應看到,在家庭醫生簽約服務量突飛猛進的背后,“簽而不約”、重數量輕質量、重形式輕口碑等問題也時有發生。

近年來,學界對于家庭醫生簽約服務問題的研究多集中于以下幾個方面:一是厘清家庭醫生簽約服務的現存問題。肖蕾等(2018)認為,家庭醫生簽約服務作為優化產品供給的一種有益嘗試,呈現出政府主導的特點。在此過程中,家庭醫生服務供不應求,家庭醫生總體數量嚴重不足;[3]劉峣(2019)認為,家庭醫生服務的供給與需求不相匹配,其供給未能有效滿足簽約對象的服務需求;[4]王三秀和劉亞孔(2019)認為,家庭醫生簽約服務作為契約化健康服務模式的一種,呈現出契約主體權責的不完整性與模糊性,“簽而不約”問題突出。[5]二是探究家庭醫生簽約服務問題背后的成因。秦江梅等(2016)認為,家庭醫生收入與工作量不相匹配;[6]劉姍姍等(2018)認為,公眾對家庭醫生簽約服務預約、轉診服務的利用率有待提高;[7]朱仁顯和李欣(2018)認為,家庭醫生的社會認知度與重視度不夠;[8]王丹丹等(2019)認為,各地家庭醫生簽約服務呈現出數量指標攀升、質量實效堪憂的狀況,且家庭醫生簽約服務政策的吸引力不足,激勵機制和配套改革不完善,基層醫療服務機構難以留住家庭醫生;[9]李偉權和黃揚(2019)認為,在我國家庭醫生簽約制度中存在監督軟化問題。[10]三是提出解決家庭醫生簽約服務問題的各類措施。耿晴晴(2015)從契約理論角度提出應完善家庭醫生服務支付機制;[11]邱寶華等(2016)認為,完善與落實家庭醫生簽約服務有利于發揮社區衛生服務作用、促成分級診療的有序醫療格局、提高居民對基本醫療衛生服務的獲得感和滿足感;[12]范愛琴(2016)提出建立信息化培訓基地,通過建檔方式提高服務的精確度;[13]朱仁顯和李欣(2018)提出拓展在職培訓渠道以穩定家庭醫生隊伍;[14]肖森保提出要構建以政府為引導、社區醫院為基礎、社區居民為服務對象的三位一體式溝通機制;[15]劉蘭秋(2018)認為,應借鑒德國經驗形成“以家庭醫生為中心的醫療供給”的新模式。[16]

已有文獻為家庭醫生簽約服務政策研究提供了豐富的理論基礎,但對于家庭醫生“簽而不約”問題的研究尚不夠系統和全面。筆者認為,“簽而不約”是一種政策執行結果與政策制定目標不相匹配的政策執行阻滯或偏差現象,需要從政策制定和執行的角度去探尋破解之道。

二、家庭醫生簽約服務政策執行過程模型與阻滯因素分析

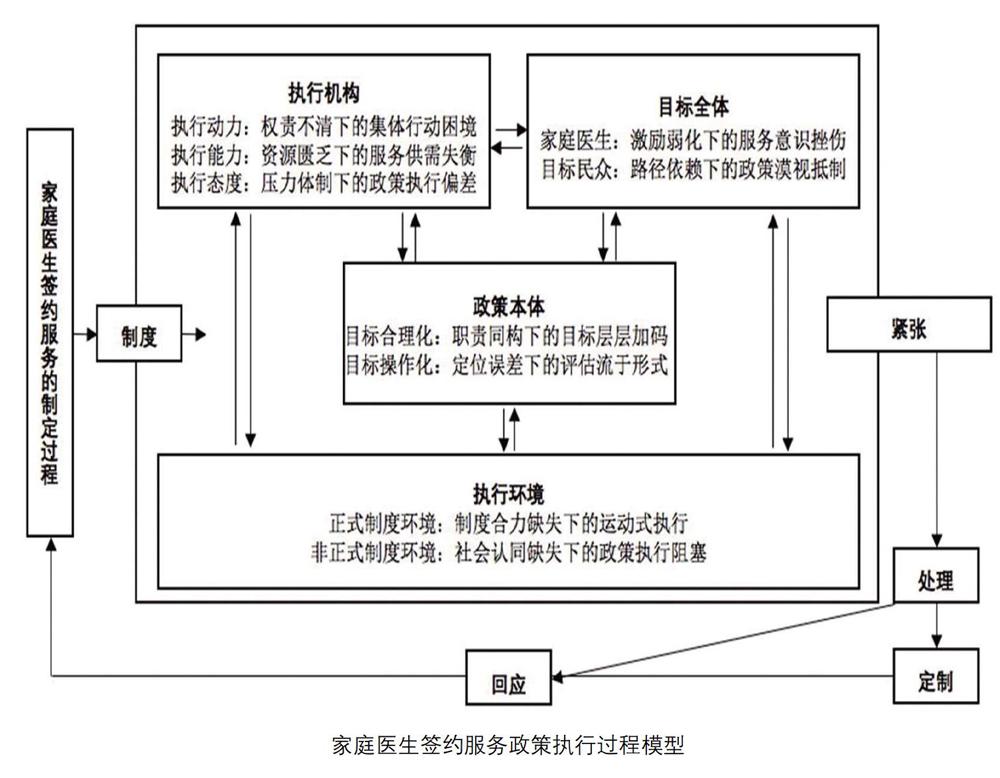

將政策目標轉化為政策效果,離不開政策的有效執行。影響政策執行的因素涉及四個方面:一是理想化政策,即政策本身的合法性、合理性和有效性程度;二是政策執行主體,即政府機構中負責政策執行的組織和人員;三是目標群體,即政策的直接影響者;四是政策環境,即與政策生存空間相互聯系的因素。政策執行過程就是這四個因素之間的互動過程,在互動過程中如果出現政策執行“緊張”狀態,就需要及時進行“處理”。“處理”包括兩個路徑:若發現有問題需要及時進行“回應”;若沒有問題則需要通過“建制”來“回應”,“回應”結果會重新進入政策執行過程。

美國學者T·B·史密斯于1973年首次提出了一個分析政策執行因素及其生態——執行的理論模型,即政策執行過程模型(亦稱“史密斯模型”)。[17]這個模型充分考慮了政策執行中多個變量,將政策因素、執行主體、目標群體、政策環境作為政策執行的有機整體,為政策執行過程和政策執行的制約因素提供了分析框架。家庭醫生簽約服務政策的執行同樣涉及多方利益主體,其政策執行結果受到多重執行因素的影響,由于各自主體利益和行動機制不同,家庭醫生簽約服務中的各方必須統一于政府政策的指導和監督之下。基于此,筆者參照史密斯模型構建出家庭醫生簽約服務政策執行過程模型(見下圖),對家庭醫生簽約服務政策執行的阻滯因素進行分析,以期為優化家庭醫生簽約服務政策的執行路徑提供參考。

政策執行并非政策文本在政府內部簡單地上傳下達,而是涵蓋政策制定、執行和反饋等綜合過程,涉及政策內部執行和政策外部環境之間的多重互動關系。

從家庭醫生簽約服務政策文本來看,在史密斯模型中,理想化的政策應該具備合法、合理和可行性等特點。鄧大松和徐芳(2012)認為這種標準較為抽象,判斷公共政策是否理想,應以合理的政策目標為基礎分析該政策目標操作的可行性。[18]一是政策目標合理化。在我國“職責同構”縱向政府間關系的背景下,中央負責制定宏觀的政策方針,通過層層發包形式,將政策交由地方政府細化和落實。家庭醫生簽約服務政策亦呈現出這種自上而下、由粗到細的特點。如在《指導意見》中,政策目標涉及社區首診、綠色轉診、防治結合和控制費用四個維度。在中央宏觀政策指導下,各省相繼出臺家庭醫生簽約服務政策細則,將中央的政策目標分解為具體的政策目標和執行方案,交由專門部門去完成。筆者通過對中央和地方政策文本進行研究發現,由于家庭醫生簽約服務政策多以指導意見為主,權威性不足,且缺乏精細化規定,因此各地在執行過程中自由裁量空間較大。同時,政策目標加碼現象較為普遍。凌爭(2020)認為,“加碼”是下級向上級“討價還價”的重要手段,符合上級對完成任務及晉升的渴求。[19]如《指導意見》提出“到2017年家庭醫生簽約服務覆蓋率達到30%以上”的政策目標,推廣到地方層面,四川省將政策目標定位為“到2017年家庭醫生簽約服務覆蓋率達到40%以上”,重慶市將政策目標定位為“到2017年農村簽約覆蓋率達到50%”,山東省將政策目標定位為“到2017年農村簽約覆蓋率達到65%以上”。二是政策目標操作的可行性。理想的政策目標應具備可操作性,而良好的監督考核機制有助于形成對政策執行者的控制和激勵,保證政策得以貫徹和執行。因此,在討論家庭醫生簽約服務政策目標操作的可行性時,需要將績效考核作為重要標準。從《指導意見》以及2018年9月29日發布的《國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局關于規范家庭醫生簽約服務管理的指導意見》等政策文本中可以發現,監督考核主要來自于三個層面:行政部門負責對基層醫療機構進行考核評估,基層醫療機構內部進行自我監督評估,以簽約居民為主體的社會監督和考核;考核指標包括簽約對象數量與構成、服務質量、健康管理效果、簽約居民基層就診比例、居民滿意度等;考核結果與基層醫療機構組織、團隊和個人的績效工資掛鉤。盡管家庭醫生簽約服務政策監督考核機制已較為全面,但主體定位誤差、監督考核流于形式等問題依舊存在。實踐中,行政部門和基層醫療機構內部的考核仍占據主導地位,以簽約對象為主體的社會監督還有待加強。行政部門的監督因人手有限且評估對象繁多,“走馬觀花”“窺斑見豹”“打高不打低”的現象時有發生,基層醫療機構“裁判員”和“運動員”的雙重身份也使得內部監督考核的公正性和客觀性有待商榷。此外,在外部監督考核中還存在相關人員通過選擇性訪談簽約對象從而獲得較高滿意度評價以及監督考核指標選擇“重數量輕質量、重簽約輕服務”等問題。

從家庭醫生簽約服務執行機構的動力、能力和態度來看,在執行動力上,按照公共政策執行理論,在權責不清的狀況下,多機構共同作用于一個公共政策會增加執行的難度,從而導致政策執行陷入集體行動困境。我國家庭醫生簽約服務實行的是以政府主導、多部門協調推進的工作機制,以各級衛生計生委、醫改辦為主,由財政、人社、民政、物價等部門提供政策支持,共同推進家庭醫生簽約服務。實踐中,由于職責邊界未作充分界定,各公共部門各自為政、職責交叉,往往會出現簡單有利的事情一擁而上、復雜困難的事情相互推諉的狀況。在執行能力上,家庭醫生簽約服務所需的大量人力物力財力多依托于基層醫療衛生機構,但現實中基層醫療衛生機構受基本藥物制度的限制,家庭醫生能開出的藥物覆蓋面較小,醫療器械也不完備,難以對癥下藥或提供全面檢查。而且,家庭醫生簽約服務多針對有長期用藥需求的慢性病患者,但基層醫療衛生機構的藥品價格并不具有競爭性,很難滿足患者需求。另外,相較于大醫院,基層醫療衛生機構的薪酬待遇、工作環境、晉升體系皆處于劣勢,難以吸引和留住人才,導致醫療水平不高,對于較為復雜的病癥往往無能為力。在執行態度上,目前的激勵機制有著明確的“連帶性”,一旦出現問題將會追究上級相關部門的責任。[20]受此影響,在家庭醫生簽約服務政策執行過程中,基層政府為了完成上級政府下達的目標任務,往往對提高簽約率有很高的積極性,而在后續服務保障上則表現得較為消極,上級政府在進行家庭醫生簽約服務政策的執行效果評估時也往往會睜一只眼閉一只眼。此外,出于“內在性”的考量,地方政府面對中央下達的任務通常會首先選擇執行最有利于實現自身利益的任務。相較于其他見效快、收益大的經濟政策,家庭醫生簽約服務政策難以吸引地方政府的注意力,地方政府通常會變通執行或象征性執行。

從家庭醫生簽約服務目標群體認知態度來看,一方面,家庭醫生作為政策受眾的一方對于政策的認知態度將直接影響家庭醫生服務供給的質量和公眾的滿意度。目前,家庭醫生大多由基層醫療衛生機構的全科醫生兼任,數量有限,不僅要服務簽約對象,還要完成日常工作,服務質量難以得到保障。而且,由于家庭醫生簽約服務激勵制度尚不完善,一定程度上挫傷了家庭醫生的工作積極性,導致其在為簽約對象提供服務時態度比較消極;另一方面,家庭醫生簽約服務多是通過行政力量強制干預加以推進,作為政策受眾另一方的公眾缺少主動了解、理性選擇的空間,因而對于家庭醫生簽約服務的認知度較低,難以在短期內接受并運用這種新的就醫診療途徑。

從家庭醫生簽約服務政策的執行環境來看,其受到正式制度環境和非正式制度環境的雙重影響。正式制度環境具體表現為家庭醫生簽約服務政策執行的配套制度安排,如資金保障機制、監督和考核機制、組織領導機制等。目前,我國家庭醫生簽約服務政策在配套制度設置上較為模糊,難以形成長期的執行合力,易陷入運動式執行困境。一是政策執行評估標準指標缺項,簽約率因其直觀且收集成本低而成為重要指標,簽約服務實效的跟蹤測評指標卻少有設置。二是長效發展機制不完善。一方面,與家庭醫生簽約服務的類型、質量、流程、可獲得性、費用等配套的服務方案細則、物資供應機制、人事編制政策、機構網點設置、價格調整機制尚不完善;另一方面,家庭醫生簽約服務的初衷是通過建立不同層級醫療機構的上下聯動、分工協作式醫療體系來促使醫療資源和患者雙下沉,但實踐中醫院、基層醫療衛生服務、家庭醫生之間的職責分工和合作機制尚未形成。三是宣傳力度不足。針對家庭醫生簽約服務政策的宣傳多采用傳統方式,宣傳內容單一且不靈活,少數基層部門為了應付上級檢查甚至只在“紙上畫畫、墻上掛掛”,[21]導致許多公眾對于家庭醫生簽約服務政策只是聽說卻不了解具體內容的現象。非正式制度環境具體表現為文化傳統、價值觀念、倫理道德。[22]任何一項政策都是“社會行為和社會交往的持續過程”,[23]家庭醫生簽約服務中的“簽而不約”也與特定的非正式制度環境有著密切聯系。一是熟人社會結構推動家庭醫生簽約率提高。一方面,政府、醫院與基層醫療機構之間容易形成熟人關系結構,在共同利益推動下形成推動家庭醫生簽約率提高的合力;[24]另一方面,在有著較為濃厚的熟人關系的社區范圍內,居民極易在未完全了解政策內容的情況下經熟人推薦或朋友勸導快速簽訂協議。二是社會認同缺失下的履約率低。一方面,公眾在簽訂家庭醫生簽約服務時,由于對政策內容和服務形式不甚了解,且出于傳統就醫方式的路徑依賴,往往選擇放棄“約”的環節;另一方面,基層醫療衛生機構往往因履約成本大且收益低而動力不足,導致出現簽約率高但履約率低的情況。三是政策內容難以在社會范圍內推廣。家庭醫生簽約服務在國外有著數百年的發展歷程,但在我國還處于探索發展階段,多數公眾在家庭醫生簽約服務的認知上較為模糊,利用率上有待提高。[25]

三、家庭醫生簽約服務政策執行的優化路徑

推進家庭醫生簽約服務政策是一項系統工程,需要多措并舉,才能確保政策落實到位。一是明確政策目標。在頂層設計上要進一步明確家庭醫生簽約服務政策的目標導向,政策內容詳細且具有前瞻性,以削減政策執行過程中出現片面性或表面性的可能。賦予地方政府適當的自由裁量權,允許地方政府結合本地實際及時調整政策執行偏差。各級地方政府要深刻理解政策核心精神,根據本地經濟狀況、地理環境、人口密度、醫療水平、公眾需求等要素制定家庭醫生簽約服務的目標任務、服務標準、考核指標,避免發生“拍腦袋做決定”“考核標準一刀切”等現象。二是加強制度保障。進一步完善家庭醫生簽約服務監督和考核機制,強化人民主體地位,提高公眾對服務評估的權重,必要時可以引入第三方監督評估方式,以提高評估的客觀公正性。考核標準應從單純強調簽約率轉向綜合考核,加大履約率、續約率、服務質量、居民滿意度等考核標準的權重,將考核結果與薪酬職位掛鉤。三是明確職責權限。家庭醫生簽約服務政策的執行牽涉多個部門,應在進一步明確各部門間職責邊界的基礎上構建協同合作機制。如人力資源社會保障部門可根據基層醫療衛生機構的需求靈活調整家庭醫生編制,中醫藥管理部門可在對社區居民健康狀況和醫療需求進行調研的基礎上完善基層用藥目錄,醫療衛生部門可結合家庭醫生簽約服務的實際情況優化醫療支付政策,等等。[26]四是合理配置資源。就人力資源而言,通過提高家庭醫生工資待遇、改善基層醫療工作環境、暢通家庭醫生晉升渠道等途徑提升基層醫療衛生機構的吸引力,廣納人才。就物資供應而言,切實保障優良醫療物資下沉到基層,以充實基層醫療機構的物質基礎,擴大基層醫療衛生機構的診斷醫治范圍。就財力支持而言,加大對基層醫療衛生發展的支持力度,通過專項撥款等方式激發基層醫療衛生機構的活力。同時,可借鑒國外市場化運作的經驗,通過引入競爭機制以促進基層醫療衛生水平的提升。五是增強政策執行者的服務意識。一方面,優化行政文化生態,采取經常性教育和溝通的方式提高政策執行者對家庭醫生簽約服務政策的支持度和認同度,促使其更加理性地執行政策;另一方面,通過加大政策執行監督考核力度、增強政策執行約束機制和懲戒機制等手段約束政策執行者,使其在面對價值利益沖突時優先考慮公共利益。六是提升家庭醫生供給水平。允許私人診所、民營醫院經培訓合格后注冊的全科醫生掛靠基層醫療衛生機構做兼職家庭醫生,[27]落實多點執業政策,鼓勵上級醫院的醫生到基層醫療衛生機構兼職“高級家庭醫生”,[28]以解決家庭醫生供給不足的問題;建立經常性的培訓機制,聘請有經驗的醫生進行指導,以優化基層醫療隊伍的整體能力和水平,解決家庭醫生供給質量較低的問題;將家庭醫生簽約服務質量、績效評估和工資待遇相結合,實行多勞多得、優勞多得,激發家庭醫生主動服務、優質服務的積極性,以解決家庭醫生服務質量不高的問題。七是轉變公眾傳統就醫觀念。從政府角度來看,家庭醫生簽約服務作為社區醫療契約服務的一種類型,要充分考慮到簽約方的意愿,在擬定契約內容和推進契約簽訂過程中加強與家庭醫生、公眾之間的互動;從基層醫療衛生機構來看,應提高對家庭醫生簽約服務政策的認知度和接受度,通過優質的基層醫療衛生服務提升公眾的信心和滿意度;從公眾來看,應增強健康意識和疾病預防意識,積極主動去了解家庭醫生簽約服務政策并理解社區家庭醫生簽約服務的難處,合理設置期望值,以營造基層醫療衛生服務的良好氛圍。八是強化政策執行保障機制。完善基層首診制度、分級診療和轉診制度,發揮基層首診作用,促進分級診療發展。完善醫療報銷制度和藥品限制制度,促進醫保與簽約就診報銷掛鉤,增強社區醫院藥品使用的靈活性,以加大家庭醫生簽約服務政策對公眾的吸引力。完善資源配置政策,確保資源分配的公正性、總量供給的合理性和充分性,實現醫療資源配置向基層下沉。九是加大政策宣傳力度。家庭醫生簽約服務作為一種新生事物給公眾的傳統就醫觀念帶來了強烈的沖擊,要讓更多的公眾認識并接受這種新型的就醫方式,高效的宣傳手段必不可少。一方面,創新宣傳方式。除報紙、電視、廣播等傳統傳媒方式外,應充分利用微信、微博、短視頻等新媒體工具來拓寬政策受眾面,增強政策宣傳效果;另一方面,形成長期宣傳機制。通過定期開展義務講座、分享家庭醫生簽約服務故事等形式,在全社會范圍內潛移默化地提升家庭醫生簽約服務政策的知曉度和接受度。

【參考文獻】

[1][24]高和榮.簽而不約:家庭醫生簽約服務政策為何阻滯[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2018,(3):48-55.

[2]唐圓圓,魏曉瑤,高東平.國外家庭醫生服務模式[J].中國初級衛生保健,2015,(2):9-11.

[3][27]肖蕾,張太慧,張雅莉,李家偉.分級診療視角下家庭醫生簽約服務“簽而不約”的原因及對策研究[J].中國全科醫學,2018,(25):3063-3068.

[4]劉峣.為健康“守護人”撐好“保護傘”[N].人民日報海外版,2019-07-16(09).

[5]王三秀,劉亞孔.我國農村家庭契約化健康服務模式之重構[J].寧夏社會科學,2019,(5):117-124.

[6]秦江梅,林春梅,張幸,張麗芳,張艷春.我國全科醫生及鄉村醫生簽約服務進展及初步效果[J].中國衛生經濟,2016,(3):60-62.

[7][25]劉姍姍,葛敏,江萍,朱敏杰,梁鴻,黃蛟靈,方帥,趙德余,張宜民.簽約居民對家庭醫生簽約服務的認知與利用研究[J].中國全科醫學,2018,(4):411-414.

[8][14][26]朱仁顯,李欣.家庭醫生簽約服務制度的建構與完善對策——廈門市經驗的研析[J].東南學術,2018,(6):64-72.

[9]王丹丹,劉靜敏,尹文強,郭洪偉,胡金偉.供需雙方視角下農村地區家庭醫生簽約服務關鍵問題及對策研究[J].中國衛生事業管理,2019,(6):443-445.

[10]李偉權,黃揚.政策執行中的刻板印象:一個“激活—應用”的分析框架——以一個街道社衛中心的家庭醫生政策執行為例[EB/OL].中國知網,https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?doi=10.16149/j.cnki.23-1523.20190701.004.

[11]耿晴晴,楊金俠,盛吉莉.基于契約理論的家庭醫生式服務支付機制設計[J].中國衛生事業管理,2015,(1):12-14.

[12]邱寶華,黃蛟靈,梁鴻,張宜民,張偉勝,張建敏,汪潮,陳翔.家庭醫生簽約服務利用與滿意度的比較研究[J].中國衛生政策研究,2016,(8):31-36.

[13]范愛琴.社區醫生在建立社區居民健康檔案過程中所遇的困境及相應的對策[J].中國社區醫師,2016,(16):174-175+178.

[15]肖森保.社區醫療契約服務的簽約影響因素及系統反饋管理對策研究[D].南昌大學碩士學位論文,2018.

[16]劉蘭秋.分級診療視角下德國的醫療供給側改革研究[J].中國行政管理,2018,(12):83-88.

[17]Thomas B Smith.“The Policy Implementation Process”,Policy Sciences 1973,(4):197-209.

[18]鄧大松,徐芳.當前中國社區健康教育的政策執行過程——基于史密斯模型的分析[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2012,(4):5-12.

[19]凌爭.主動“加碼”:基層政策執行新視角——基于H省J縣的村干部選舉案例研究[J].中國行政管理,2020,(2):87-93.

[20]周雪光.基層政府間的“共謀現象”——一個政府行為的制度邏輯[J].社會學研究,2008,(6):1-21+243.

[21]黃建紅.鄉村振興戰略下基層政府農業政策執行困境與破解之道——基于史密斯模型的分析視角[J].農村經濟,2018,(11):9-16.

[22]尹建鋒,黃臻偉.章程實施與大學組織文化生成機制[J].湖北社會科學,2016,(4):179-183.

[23](英)科爾巴奇.政策[M].張毅譯.長春:吉林人民出版社,2005.

[28]哈爾濱醫科大學衛生管理學院衛生政策研究課題組.加強家庭醫生簽約服務的策略[N].中國人口報,2018-04-12.

(責任編輯:劉? 丹)

From “Signing but not Agreeing” to “Signing and Agreeing”:

Blocking and Optimizing the Implementation of Family Doctor's Policy

Fan Ziai

Abstract:Family doctor contract service policy is conducive to promote the rational allocation of medical and health resources and improve the level of primary medical and health services.At present,the signing rate of family doctors in all parts of China shows a rapid development trend,but the problem of “signing but not signing” is still serious.In this paper,we use the policy implementation process model to analyze the blocking factors of the family doctor contract service policy,and find that the rationality and operability of the policy objectives need to be optimized,the motivation,ability and attitude of the executive agencies need to be improved and changed,the positioning of family doctors and the public needs to be clarified,and the formal and informal institutional environment needs to be optimized.We should promote the rationalization and refinement of policy objectives,enhance the ability and service awareness of the executive agencies,improve the cognition and support of the target objects,and create a good policy implementation environment,so as to realize the transformation of the ideal state of policy implementation from “signing but not signing” to “signing and contracting”.

Key words:medical and health system reform;family doctor contract service;policy implementation