香港經濟結構中房地產業影響分析

方建國 李菊梅

摘要:我國香港地區面臨房價高企、住房緊張等問題,通過社會經濟結構中房地產業所占比重分析香港經濟存在的問題,探究未來香港的經濟發展要如何改變原有的城市產業結構,以期為香港城市產業轉型升級找出新的出路。

關鍵詞:經濟結構;經濟轉型;比重

中圖分類號:F293

文獻標識碼:A

文章編號:1001-9138-(2020)10-0039-43

收稿日期:2020-09-15

1問題的提出

近年來,香港面臨房價高企,住房緊張等問題。本文通過社會經濟結構中房地產業所占比重來分析香港存在的以上問題,為香港城市產業轉型升級找到新的出路。

2房地產業對香港經濟產業結構的影響分析

從經濟學的視角分析,一個城市的產業包含了一二三產業(第一是農業,第二是工業,第三是服務業),三大產業的經濟總和構成了城市經濟發展的整體狀況。依據不同的經濟發展時期,每個城市的產業結構都會發生較大變化。城市產業機構的變化要與城市社會需求相適應,否則就會引起矛盾,甚至導致城市經濟衰退。

本文從兩個方面來分析房地產業對香港經濟的影響:一是房地產業的相關收入與城市GDP總值的關系;二是分析占據香港房地產業前四大企業收入在房地產業的占比。

香港地產業和樓宇業權納入房地產統計核算體系是以不同形式和意義表現的。地產業包括兩大形式:(1)發售或租賃用途于私人發展工程的機構單位;(2)具有租賃、經紀、代理和保養四大功能的,用于管理相關機構單位或地產商的服務公司。樓宇業權指兩大層面:(1)政府、住戶以及非牟利組織等以業主身份為自身提供服務的行為;(2)業主以其個人身份為廣大租客提供租賃服務的行為。香港政府統計本地生產總值(Gross DomesticProduct,簡稱GDP)時,房地產業包括兩大項目:一項是“地產、商業和專用服務”,另一項為“樓字業權”。根據香港特區政府統計處網站數據(https://www.censtatd.gov.hk),本文列出這兩項在香港本地國民生產總值(GDP)中的占比,見表1。

以香港房地產業綜合產值與香港本地GDP相比,可以看出香港房地產業是香港重要支柱產業之一,對本地經濟的影響較大。除此之外,在香港特區政府財政收入中,土地出讓收入和房地產業相關稅收也占有較大的比重。“土地財政”是香港特區政府財政的典型特征之一:香港特區政府將其擁有的土地賣給開發商,獲得收入以支持基礎設施建設和其他財政支出。地方政府還直接或間接地向土地、房屋征收多種稅項,包括與居民相關的從價印花稅、買家印花稅、額外印花稅、租約印花稅、物業稅、土地租金、差餉以及2019年6月起推出的空置稅,還包括地產開發商的溢利稅等多項稅收。此外香港特區政府還可以獲得自營物業的投資收入,見表2。

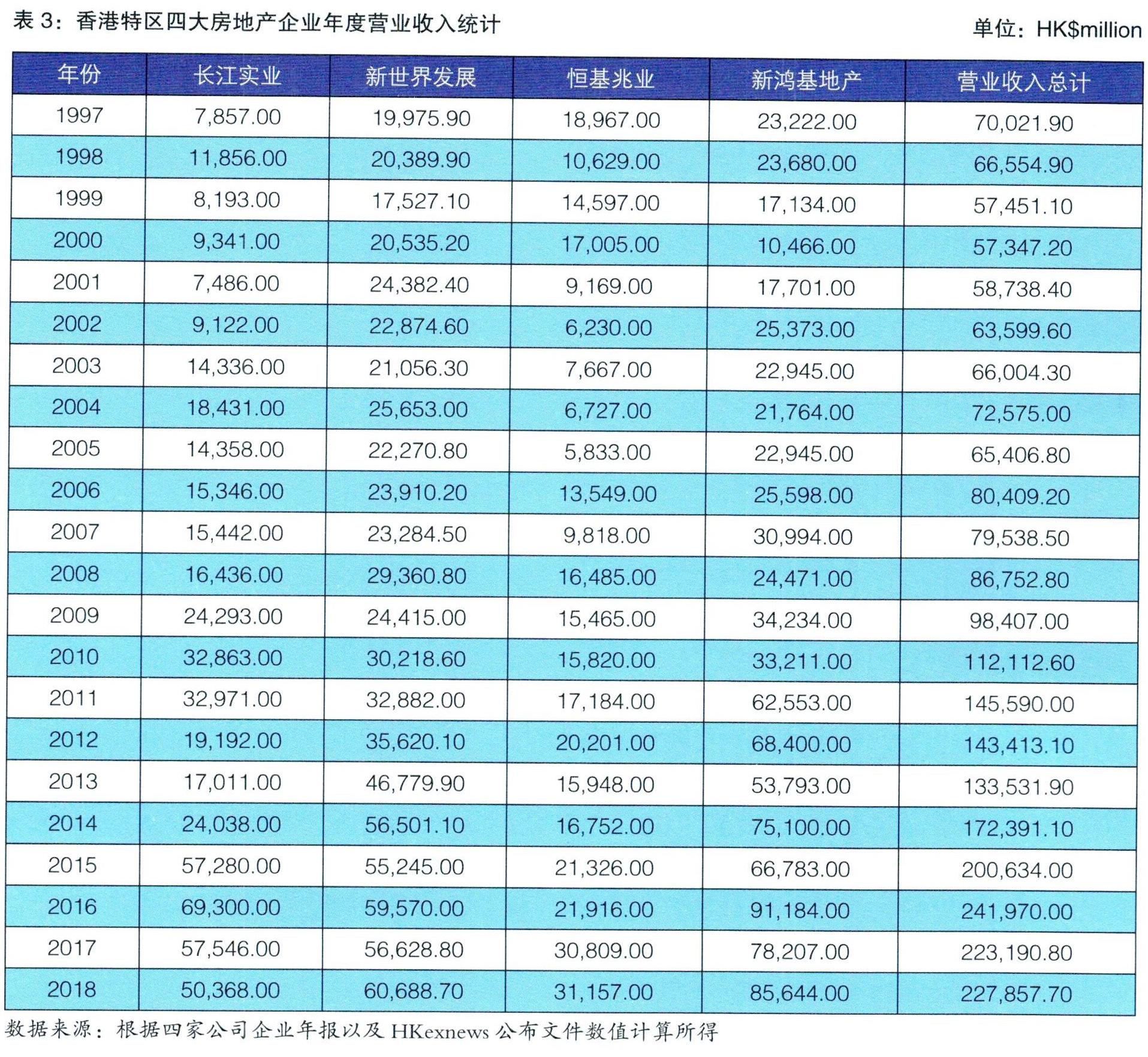

此外,在香港房地產業產值中前四家較大的房地產企業占據了較大的營業額,對當地的房地產業發展有舉足輕重的影響,分別為長江實業、新世界發展、恒基兆業和新鴻基地產。2016年《福布斯》雜志統計香港十大富豪所擁有的財富約占整個香港GDP總值的35%,而這四家房地產企業所屬家族財富基本上都可以歸結于這一層面。根據公開的年報數據資料統計他們自1997年以來的營業收入,見表3。

以此四家房地產企業年營業收入總和與香港特區每年的國民生產總值(GDP)比較,可以看出四家房地產企業對香港經濟的影響程度,見表4。

在香港經濟產業結構中,除了房地產業占據重要的影響地位,金融業和貿易物流也占有相當的比重。香港金融業因政治、地理位置等因素,是人民幣離岸的重要市場,也是中國與國際經濟金融對接的重要交易平臺。香港作為國際性的貿易港口,貿易與物流是香港第一產業,在本地GDP占比約21.6%,吸收了香港地區約25%的就業人口,大約六成貿易是通過內地采購貨物再經香港轉往第三方,內地輸港總物流排第一位。

從表面上看,香港貿易物流、金融業、專業服務及工商業、旅游業是香港四大支柱產業。其中并不包括房地產業,但因香港房地產業的特殊性,香港政府財政收入中有關房地產業相關稅收占比很高,而香港四大支柱產業的最終利潤都會流向房地產業。最終通過高房價、高租金機制形成了國民收入的再次分配,以房地產及相關服務業為主要產業的經濟是香港經濟產業結構的重要特征。

香港的房地產資產金融化趨勢比較明顯。例如,香港匯豐銀行2019年財報顯示,匯豐銀行在全球經濟下滑背景下,在其他地區大部分業務虧損的情況下,唯獨在香港的房地產貸款業務獲利豐厚,房貸占到當年該行私人貸款的74%。

香港特區于1997年回歸祖國,根據《中英聯合聲明》香港特別行政區將保持財政獨立,中央人民政府不向香港特別行政區征稅。但是香港經濟社會的突出問題是全社會基尼系數很高,貧富差距大,人口密度大、房價高、住房緊張。第一屆香港特區政府特首董建華先生在1998年的施政報告講到:“過去多年來,金融業和房地產業,是香港經濟的重要支柱,將來仍然會為香港的繁榮作出重要貢獻。但是,由于香港的經濟基礎過于狹窄,一旦金融和房地產業受到沖擊,香港經濟便陷入困境”。董先生在位時曾想通過“八萬五”公共住房建設計劃來解決香港的高房價和住房緊張問題,并提出建設“數碼港”計劃來解決香港產業結構發展不平衡問題。但是當時由于亞洲金融危機的影響,香港的房價暴跌對香港的中產階級影響很大。最終由于部分地產商和相當一部分市民的反對,這些計劃都沒有實施成功。香港陷入了經濟發展的困局之中,產業結構和民生問題得不到調整和解決。2019年第一季度,香港的GDP增長率僅僅為0.5%,與此同時毗鄰香港的深圳市GDP增長率為7.60,上海的GDP增長率為5.7%,北京的GDP增長率為6.4%,廣州的GDP增長率為7.5%。中國一線城市全部在穩定增長,而香港的經濟增長遠遠低于內地其他城市。實際上香港經濟在2018年就開始呈現下滑的態勢,201 8年第一季度香港經濟實際增速還高達4.7%,第二季度下降到3.5%,第三季度下降到2.9%,到第四季度下降到了1.3%。

3香港經濟產業結構轉型升級的方向探析

香港的經濟起飛源于20世紀60-80年代傳統制造業從西方發達國家向亞洲新興經濟體轉移的過程,當時香港被稱為亞洲“四小龍”之一。在20世紀80年代后,由于內地的改革開放使得香港的制造業向內地沿海地區轉移,形成了當時的“前店后廠”經濟格局,廣東很多城市都是“三來一補”外貿型經濟的著力點。在20世紀90年代以后,由于內地制造業的崛起,產業鏈更加完善。香港沒有像其他“三小龍”那樣實現技術創新和產業向高技術、高端裝備制造業方向轉向發展,也沒有像西方發達國家那樣由服務經濟向知識經濟轉型(張燕生,2005)。香港經濟則轉型為以港口貿易物流、金融服務和旅游業為主的外向型產業結構。21世紀初由于內地經濟產業結構也在進行升級轉型,在全球化過程中內地制造業獲得了極大的提升,廣東沿海城市如深圳、廣州、珠海、中山等城市的港口貿易物流與香港形成競爭之勢,香港依托內地的轉口貿易規模逐漸被替代。香港唯一的產業競爭優勢只剩下金融服務特別是離岸人民幣結算業務。

2019年2月18日中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(以下簡稱《規劃綱要》)正式發布。《規劃綱要》指導粵港澳大灣區當前和今后一個時期的合作發展,規劃近期至2022年,遠期展望到2035年。國家有關粵港澳大灣區的設想為香港未來經濟產業轉型升級提供了一個新的發展思路。首先在世界范圍的區域經濟發展過程中,灣區經濟成為了城市群經濟發展的重要模式。它們是現代城市經濟高級化的重要體現,既代表了城市經濟的產業升級,又能為新技術產業和國際金融資本市場發展創造良好的地理環境。從已知的三個世界級的灣區經濟(東京灣區、紐約灣區和舊金山灣區)發展來看,世界級的灣區經濟引領著一個國家城市經濟的未來發展道路,是一個國家在地理區位上的經濟發展核心,推動著國家經濟和技術創新發展走向更高階段。中國的城市經濟從改革開放以來獲得了極大的發展,通過城市化使得我國各地區的產業和經濟高度融合,城鄉差距不斷減小,為我國城市各類產業合理布局和轉型升級發揮了巨大的作用。但是在第四次工業革命(人工智能、生命科技、量子技術等)來臨之際,我國需要有能夠引領城市經濟向更高級階段發展的領頭羊,粵港澳大灣區的建設恰好是這樣一個城市經濟轉型發展的引擎,香港城市經濟產業轉型的契機和出路恰在于此。

《規劃綱要》指出,香港、廣州、深圳和澳門為區域內四大中心城市。首先,香港的金融業有了更大的發展空間,它不僅是國際金融中心,也可以通過借道大灣區為內地企業提供金融服務來發展自己。深圳、東莞的科創企業,廣州、佛山的制造業企業都可以通過香港來獲得國際資本的融資。加之由于美國特朗普政府對紐約金融市場中概股的限制,越來越多的中資上市企業會選擇回流香港和A股上市,在粵港澳大灣區發展條件下香港國際金融中心的地位會不斷提高,市場規模將會有更大的發展。其次,香港的高新技術產業過去由于政府的認識和發展空間受限遲遲發展不起來,但是如果香港與深圳、廣州和東莞的高新技術產業形成協同發展,則有可能形成自己的發展優勢。香港可以依據自己在國際法律和專利發展上的相對優勢,利用引進國際科技人才的相對優勢來形成自己的科技產業,并將其業務和廣州、深圳、東莞等大灣區城市的科創企業對接。目前,香港科技大學、香港中文大學等高校在深圳和廣州已經開始建立科研基地和分校,大灣區將成為香港科技和教育產業發展的腹地。再次,香港過去的旅游和會展業與珠三角地區的旅游產業和會展業相互分割和競爭,大灣區經濟協同發展后,香港的旅游業可以在珠三角地區拓展旅游資源,其執業資格也可以互認。隨著粵港澳各城市在高鐵、港口建設和港珠澳大橋建設等基礎設施的打通,香港的旅游業也會有更大的發展縱深。最后,對于住房緊張的香港而言,粵港澳大灣區經濟的一體化發展也會讓更多的香港居民選擇在珠三角居住和發展,減輕香港的城市住房壓力和就業壓力,讓香港經濟社會更多地融人粵港澳大灣區的經濟發展之中,香港社會的貧富差距和社會矛盾也會逐步減小。

參考文獻:

1.張燕生.經濟全球化中的香港經濟轉型//教育部人文社會科學重點研究基地中山大學港澳珠江三角洲研究中心.“全球化和區域經濟一體化中的香港經濟”國際研討會論文集.2005

2.張偉.香港經濟的結構性問題與發展路徑研究.當代經濟管理.2016.10

3.中華人民共和國-香港特別行政區立法會-研究刊物-公共財政-政府賬目及收入-政府收入來源[DB/OL]https://www.legco.gov.hk/research-puhlicaiions/chinese/puhlic-finance-government-accounts-and-revenue

作者簡介:方建國,中山大學新華學院經貿學院副院長、經濟學專業主任。

李菊梅,中山大學新華學院經貿學院經濟學專業2017級本科生。

基金項目:本文系中山大學新華學院教學改革項目(“房地產投資與融資”課程教學團隊建設)資助。