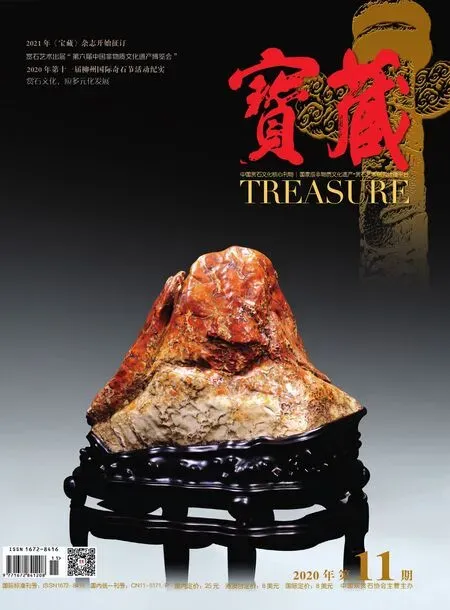

太湖美在太湖石

文/俞瑩 by Yu Ying

9 月,筆者到長興訪友探石,“邂逅”了蘇州市觀賞石協(xié)會組織的太湖石尋根之旅活動,也是非常有意義的賞石活動。與蘇州西山一樣,浙江長興也是太湖石的原產(chǎn)地之一。太湖是太湖石的原產(chǎn)地,太湖流域所產(chǎn)的太湖石俗稱“本太”,其產(chǎn)地主要在環(huán)太湖的蘇州、長興、宜興等地。蘇州與長興隔太湖東西相望,所產(chǎn)太湖石無論形質(zhì)色都頗為相似,難分彼此。

其實,所謂本太,大多是產(chǎn)于環(huán)太湖的山中,又稱旱太湖石,枯而不潤,一般都有明顯的陰陽面。如此次我們走訪的長興縣煤山鎮(zhèn)白峴鄉(xiāng)的茅山,就是原來采集太湖石的要地,前兩年當(dāng)?shù)卣铝罱箒y采太湖石,如今山上一片狼藉。

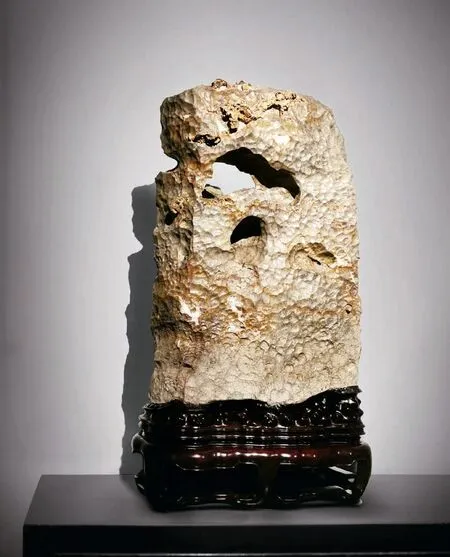

水太湖石僅產(chǎn)于蘇州洞庭西山太湖水中,是太湖石中的精華,質(zhì)地清潤堅硬,肌理帶有魚鱗紋或彈窩皴特征,在長興乃至其他地方并未得見,也是獨(dú)一無二的存在。古典園林置石中的水太湖石十不有一,基本上唐宋以后已成絕響。宋徽宗《祥龍石圖》,畫的極可能就是一方水太湖石。蘇州市觀賞石協(xié)會會長顧建華多年來致力于太湖水石的搶救保護(hù)和收藏展示,蔚為大觀。2019 年12 月7 日,其在蘇州東山太湖園博園建成的蘇州太湖水石藝術(shù)館開館,并舉行《波濤萬古痕——中國太湖水石藝術(shù)》新書發(fā)布會,筆者躬逢其盛,印象深刻。

石種:太湖水石

太湖石是最具文化底蘊(yùn)的石種之一,唐宋元明清,從古數(shù)到今,太湖石一直是園林置石的首選,并留下了許多傳世名石;從唐代詩人白居易的《太湖石記》,到晚清學(xué)者俞樾的《冠云峰贊》,古代有關(guān)太湖石的詩文名篇更是數(shù)不勝數(shù),無出其右。而且,雖然太湖是太湖石的原產(chǎn)地,但是太湖石的分布之廣也是其他石種中絕無僅有的,國內(nèi)就有十多個省市有太湖石賦存,包括國外也有太湖石的產(chǎn)出。不過,就像大理石名稱一樣,其命名源自中國。比如,英國現(xiàn)代雕塑大師亨利·摩爾的現(xiàn)代雕塑中的“摩爾之孔”,就有人說其靈感來自于中國的太湖石。其實,亨利·摩爾并沒有來過中國。

記得2000 年10 月,由文化部、北京市政府主辦的“亨利·摩爾雕塑大展”,首次在華舉行,其中12 件大型雕塑作品在北海公園的湖畔露天展出,106 件作品在中國美術(shù)館室內(nèi)展出,同時還展出了一些大師平時收藏的大自然的物品,包括奇石、樹根、貝殼、化石等,其中有一方太湖石,表皮為灰褐色,內(nèi)質(zhì)則黝黑如漆,石身有幾處孔洞穿透,一望而知應(yīng)該是產(chǎn)自國外(英國)的太湖石。如今,越南和埃及等國所產(chǎn)太湖石,還成為了玩石者的“新貴”。

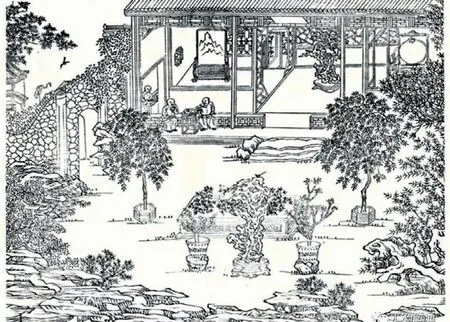

清代麟慶《鴻雪因緣圖記》中的拜石軒庭院

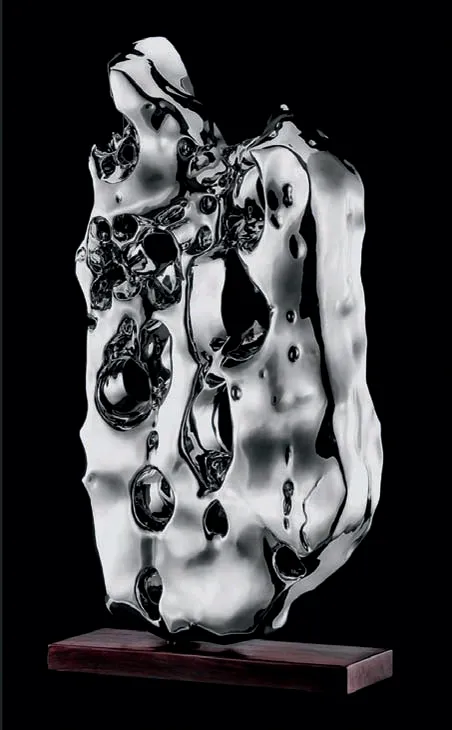

展望不銹鋼雕塑“假山石#61”

劉丹2013 年作水墨畫“翦淞閣藏太湖石”局部

中國太湖石在海外的傳播,至少在近代就已經(jīng)開始了。如芬蘭籍瑞典藝術(shù)史家奧斯伍爾德·喜龍仁(1879 ~1966 年),1918 ~1935 年期間曾數(shù)度來華旅行,密切關(guān)注和深入研究中國古代藝術(shù),并攝制了許多園林、文物圖照。1949 年出版的英文版《中國園林》(Gardens of China)(臺海出版社2017 年2 月出版有趙省偉、邱麗媛編譯本《西洋鏡:中國園林》),其中有近400 張圖照,包括蘇州園林和太湖石名峰“瑞云峰”,是西方首次系統(tǒng)論述中國園林的藝術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展流變的開山之作。喜龍仁在書中提到,自宋代(其實是唐代)以后,太湖石被認(rèn)為是無法超越的大自然杰作。他甚至注意到,清代麟慶撰、汪春泉等繪的《鴻雪因緣圖記》(道光二十七年刊印)中的北京半畝園(最初由清初園藝家李漁設(shè)計)中,圖繪拜石軒庭院中的太湖石布置。

從古代及至近現(xiàn)代繪畫來看,包括當(dāng)代藝術(shù)中的雕塑、繪畫,幾乎絕大部分描繪石頭的作品,對象都是太湖石。因為,太湖石不但造型變化莫測,表現(xiàn)力極強(qiáng),而且特征最為突出的就是透漏的孔洞。古典賞石所注重的瘦皺漏透的審美取向,按照明末書畫家董其昌的畫論(《畫旨》):“昔人評石之奇曰透曰漏,吾以知畫石之訣,亦盡此矣。”也就是說,在畫家眼中,帶有孔洞的透漏太湖石,是畫石、鑒石之要訣。

石種:太湖水石

石種:太湖水石

石種:太湖水石

更為重要的是,太湖石是中國傳統(tǒng)文化中極為重要的審美符號之一,它與古典園林密不可分,是古典園林審美的重要組成部分。太湖特產(chǎn)有不少,如“太湖三白”(即白魚、銀魚和白蝦),其實,太湖石才是太湖標(biāo)志性的特產(chǎn),具有世界性語言。所以,也可以這樣說:“太湖美,美就美在太湖石。”

歷史上,太湖石的開發(fā)大致有兩大高峰,一則就是宋徽宗花石綱之厄,人們耳熟能詳;一則是清高宗北太湖石的發(fā)掘,也值得一提。其實,乾隆發(fā)掘北太湖石的初衷,也是有鑒于宋徽宗花石綱之?dāng)_民傷財,所以就近在北京郊區(qū)的西山(房山)大量開采北太湖石,賦詩作文,將它與蘇州洞庭西山太湖石相提并論,在御苑中大量布置。如乾隆四十一年(1776 年),乾隆在西山得到一方“文峰”,置于紫禁城寧壽宮景福宮門內(nèi),并作有《文峰詩》道:“西山去京無百里,車載非關(guān)不脛走。洞庭湖石最稱珍,博大似茲能致否。宋家花石昔號綱,殃民耗物鑒貽后。豈如畿內(nèi)挺秀質(zhì),弗動聲色待近取。”云云。

相比起南太湖石,北太湖石稍顯枯澀,外形輪廓也少見跌宕起伏,但普遍體量較大,有的周身也遍布孔洞竅穴,但少見大洞。如乾隆四十年(1775年),清高宗在西山獲得太湖石“玲峰”,高逾六米,遍布孔洞,十分罕見,他賦詩稱之“體大器博復(fù)玲瓏,八十一穴過猶遠(yuǎn)”,被移至圓明園文源閣前,也是當(dāng)時圓明園最大最有名的一方立峰,乾隆將它與頤和園的青芝岫相提并論,所謂“青芝岫及此玲峰,二物均西山神產(chǎn)。”可惜此石后來毀于戰(zhàn)火,僅存幾塊殘石。如今,乾隆當(dāng)年御賞的北太湖石尚存于京城有多方,其犖犖大者如頤和園的“青芝岫”、中山公園的“青云片”、北海公園的“云起”石等。

不同于其他石種,太湖石不但產(chǎn)地極廣,而且儲量極富,大小皆有,巨者可達(dá)幾十米,微者不過幾厘米,其質(zhì)地變化差異也很大,優(yōu)質(zhì)如太湖水石,質(zhì)地硅化乃至玉化,極易出包漿,更多的山產(chǎn)石質(zhì)地粗糲,皮殼粗糙,不可褻玩,但恰好是旱太湖石表皮的這種枯澀感,令人遐思。如果說,古代四大名石的質(zhì)色各有千秋,各擅勝場,那么,太湖石的澀,和靈璧石的潤、英石的皺、昆石的透相比,加上它的豐厚文化積淀,顯然更能體現(xiàn)“石令人古”的意趣,所以是古典賞石的杰出代表。

長興太湖石,其實也是有著深厚底蘊(yùn)的。如弁山所產(chǎn)太湖石,至少在宋代已經(jīng)聞名遐邇了,很多江南古典園林中的置石取自這里。詞人葉夢得晚年隱居弁山玲瓏山石林,號石林居士,所著詩文多以石林為名,如《石林燕語》、《石林詞》、《石林詩話》等。南宋杜綰《云林石譜》也收錄有“弁山石”。

說起當(dāng)代太湖石文化在長興的勃興,石癡齊保相可稱得上居功至偉,他多年來癡迷于當(dāng)?shù)靥氖詹兀厥颐皶旱密帯保^“當(dāng)其欣于所遇,暫得于己,快然自足,不知老之將至。”(王羲之《蘭亭集序》)他幾乎是憑借一己之力,支撐起長興太湖石文化的大半壁江山,從2014 年12 月開園的中國太湖石博覽園,到2019 年1 月開館的長興太湖博物館,幾乎所有的太湖石藏品都是他的收藏,其中不乏精品。如太湖石“云岫洞天”(今歸蘇州南山堂藏),就是長興太湖石中廳堂石的名品,云頭雨腳,四面可觀,十分經(jīng)典。

石種:太湖水石

蘇州留園“石林小院”湖石崢嶸

太湖石的澀,體現(xiàn)了一種古意