空間治理視角下的城市社會穩定風險評估與防控研究

李瓊 詹夏情

摘要:伴隨著城市轉型與功能升級發展,以公共利益為基點的公共政策面臨著利益的再適配。多元主體的利益取向與行為在一定程度上擠壓著空間正義,空間生產者和消費者之間的博弈易引發社會穩定風險的頻發與異化。文章基于S市河道整治工程的實證調查,構建了社會穩定風險FTA事故樹評估模型,計算最小割集、最小徑集與結構重要度,獲取引發社會風險事件的全部路徑288條、高效防控措施15個。研究結果表明,輿情反饋機制、職能部門監管機制、應急管理機制等政策執行層面的行為是主要的風險致因。地方政府亟須轉變執政理念,提升空間治理能力,吸納公民、社會組織等多元主體進入風險治理防控體系,形成共建、共治、共享的社會治理格局。

關鍵詞:空間治理; 社會穩定風險; 風險防控; 事故樹模型

D035A007210

一、 問題之提出

近年來,城市“風險化”已經成為城市治理的難點。中國目前處于社會深度轉型、體制快速轉軌、城市規模發展的重要時期,社會力量不斷重新整合,城鄉居民收入差距不斷增大,重GDP的發展模式在促進城市開發的同時也加重了城市結構轉型和功能升級發展的瓶頸問題,社會風險事件頻發。實踐表明,公共政策出臺或執行過程中產生的矛盾沖突往往誘發群體性事件的產生。我們今天面對的風險環境是人類活動的結果[1],日益錯綜復雜的結構性風險因素,在城市這個大容器里不斷積聚與爆發,政府治理體系在新形勢下該如何轉變已經成為城市治理關注的焦點。2019年,習近平總書記在多個城市調研時反復強調:“城市是人民的城市,人民城市為人民。”[2]黨和政府在發展方向層面上針對城市變革時期社會風險加劇的現象作出重要回應,要求轉變新時期城市設計的思路,指出我國作為趕超型后發國家在以經濟建設為中心的同時,應力爭增強城市公共服務供給能力,提高城市公共空間治理效能。為此,黨和政府多次提出“加強預防和化解社會矛盾機制建設,正確處理人民內部矛盾”[3],“推進國家治理體系和治理能力現代化”[4]。

城市風險已經成為世界城市治理的重要議題,學者們從制度、文化、權力等維度解析社會秩序失衡、社會沖突等城市不穩定現象的成因。在現代社會,人為風險超過自然風險而在風險結構中處于主導地位,制度化風險和技術性風險成為風險的主要類型。[1]道格拉斯認為,風險是一種“集體構念”,市民的態度往往由其所在小群體的整體傾向決定,城市潛在風險的爆發與個體風險感知息息相關。[5]福柯認為,城市風險的產生離不開權力與知識的耦合,在知識借由制度化路徑順利取得公眾認同的那一刻,風險隨之而生。[6]

近年來,國內學者嘗試從韌性理論、風險溝通理論等視角解構城市風險,并應用多種方法進行風險評估。周利敏列舉美國紐約、荷蘭鹿特丹、南非德班等多個城市加強社會韌性、組織韌性和災害韌性的實踐經驗,引進韌性城市理論來構建風險評估指標體系。[7]李瓊等構建社會穩定風險評估貝葉斯網絡模型,將之應用于智慧社區項目建設,提供了新的社會穩定風險評估工具與技術。[8]

與上述學者不同的是,空間治理理論視角下的城市風險化研究,聚焦城市轉型過程中社會風險的深層次誘因。部分學者從理論層面對城市風險化的主要癥結所在進行了研判。在城市更新過程中,老城區建筑的翻新、城市建筑功能的變化、城市空間使用主體的轉換以及公共空間呈現出的私有化趨勢,較易引發城市更新中的空間風險。城市空間修復工作以市政工程為代表,擴建、新建橋梁等基礎設施,在擴寬城市公共服務群體覆蓋面的同時擴張了城市公共空間,可能會侵犯私人空間。劉繼華等多位學者指出,現行的城市發展模式實質上是將原有鄉土空間轉化為城市空間,城市的發展速度加快,如果公共服務的供給在一定程度上被忽視,人民的權益在這一過程中可能得不到足夠的保障,[9]這成為近年來城市風險化趨勢不斷加強的重要原因。

李瓊等:空間治理視角下的城市社會穩定風險評估與防控研究

多位學者在城市風險防控的實踐性研究中引入空間治理理論,涵蓋農地動遷、工程建設、城中村改造和街頭治理等具體城市建設案例,從利益邊界切入探究公共風險事件的演化機理。在空間治理理論視角下,社會關系的整合和重組是基層風險治理的中心線索。基于此,一些學者提出,基層群體性事件的爆發是城市空間轉換過程中社會混亂失序的表征,空間成為風險產生、積聚、爆發和化解的分析脈絡。空間生產和空間消費為城市發展提供動力,帶來社區關系的重建。國家和社會在狹小的空間里交匯,非正式的柔性社會矛盾化解機制一旦失效,現有的利益分配狀態被打破,極易產生社會風險。

在城市風險領域,部分學者嘗試將事故樹模型應用于理論探討和項目建設中。事故樹分析法(FTA)由邏輯門把系統事件聯系起來,能夠全面演繹頂上事件的發生邏輯及邏輯關系,自20世紀80年代末起至今已被廣泛運用于城市規劃、航空航天、軟件工程等行業的事故排除和系統可靠性分析中。事故樹分析法能夠滿足城市風險防控機制完善的現實需要,在定性分析的基礎上,計算結構重要度、最小徑集和最小割集,對風險因素進行定級與排序,定量求解風險防控路徑,不再對風險因素進行分類,而是從整體上分析錯綜復雜的城市風險影響機制。雷麗萍等根據水體污染擴散規律構建了三峽庫區公共安全事故樹模型[10];楊林等分層、分級歸類人為損害、環境損害等風險源,構建了城市管廊安全風險辨識事故樹模型[11];李新春等在界定危險源的基礎上構建了煤礦瓦斯爆炸風險度量模型[12]。但上述研究對象多為水污染、煤礦瓦斯等工程類物理風險,對市民個人利益的保護和城市權利的保障等社會性風險缺乏關注。

綜上,現有的城市風險治理研究呈現出以下特點:(1)對于城市風險的研究以理論引進和范式歸納為主,技術性分析較少;(2)現有研究在風險識別和評估中均已確定具體的分類標準與相應的詳細緣由,但多從政府管理和政府維穩的角度進行評估;(3)相關研究對城市風險值的測算大多按照一定標準進行分類,城市風險影響因素被人為分散化,難以識別各因素之間的相互作用和聯動機制;(4)已有的風險計算方法以靜態數據挖掘為主,難以確定風險演進變化的態勢;(5)單一定性或定量的城市風險評估模式具有先天的局限性,難以滿足風險社會評估的實際需要。因此,本文將以空間治理的視角探索有效的城市風險防控機制,具體研究內容可分解為以下問題:如何將空間治理理論應用于我國的城市風險實踐?如何因地制宜地識別公共政策設計實施過程中的各類風險因素?如何直觀地呈現城市風險事件爆發的全過程,從而整體分析錯綜復雜的城市風險影響機制,并辨別各因素的內在傳導機制?如何找到風險管控的關鍵性因素,實時監測風險演化動態,并據此確定相對應的風險管理屏障?

本文將定性分析和定量計算有機結合,以S市河道整治工程為研究案例,探究城市社會穩定風險的演化邏輯,區分不同風險點對于事態變化的影響力度和重要程度,構建城市社會穩定風險評估事故樹模型,旨在提出具有針對性的防范與化解措施,為城市社會穩定風險防控提供新思路、新路徑。

二、 空間視角下的城市風險治理邏輯

改革開放后,社會轉型過程中資本的增殖和擴張正在挑戰著公共空間秩序,地方政府現有的應急管理體系難以有效應對各類風險挑戰。列斐伏爾認為,“無論是資源的配置還是經濟的發展都是經由空間這一工具實現的”,“空間的生產在國家干預下進行”。[13]國家通過制定與執行公共政策來調配社會資源,推進社會公平。盡管公共政策的邏輯起點是實現公共利益[14],然而,執行過程中的多種制約因素可能會使政策落地效果與出臺初衷有所背離。部分市民可能會成為邊緣群體,不滿現狀的多種力量聯合組成反空間聯盟,城市建設出現不容忽視的社會分層現象,反空間被生產出來。公眾享有管理城市資源、使用城市空間的城市權利,應允許其充分參與空間生產、決定空間生產事務,尊重其個性化的空間需求。[15]調整好公眾、企業、政府三元主體間的互動關系,配置彈性空間,實現城市建設與空間重組的良性循環,是新時期維穩困境的破局之道。

1. 反空間生產與風險演化

作為社會關系的載體,空間被消費后發生分裂,能夠再生產出新空間。利益資本導向之下的城市反空間生產影響著社會平等性和空間多樣性,易于導致空間失衡。例如,在鄰避效應下,周邊居民作為項目外部性的承擔者,可能會反對建設垃圾焚燒廠或殯儀館等基本公共設施。流動空間在資本參與下圍繞既得利益群體建構,空間極化與隔離加劇會引發民眾的落差感與不信任感,帶來新的風險生長點,成為近年來城市社會穩定風險增長的重要原因。

資本天然的局限性和制度空間失衡在空間創設與變更時期擠壓空間正義,從而引發空間異化。資本往往順從市場偏好提供產品,以價格分層作為物質工具,封閉所處社會空間,保持自身支配地位。普通民眾可能因無力購買高價服務,被價格機制驅趕至城郊或孤立地帶,原生社會關系網絡被進一步打破。通過調查搜集文化水平較低、參政意識缺乏的市民的利益訴求難度較大,他們的需求更是難以傳遞,這部分弱勢群體最終往往成為社會空間生產中的利益受損者。哈維強調,“制度是或多或少地持續著被生產出來的空間”[16],民眾的權益在社會關系調整中可能會失去保障。由于城市發展速度較快,部分制度變革落后于城市社會發展,基層應急管理工作往往需要根據實際情況進行調整。新形勢下行政環境更為復雜,妥善回應民眾訴求、處理好群眾內部矛盾對官員的個人智慧與處理經驗要求極高。隨著群體性矛盾擴散速度加快,制度空間防控失靈,積聚的矛盾在新空間生產過程中易于轉化成社會穩定風險。

邊緣群體的風險感知差異是反空間生產的致因,利益表達受阻是反空間生產的催化劑。“生命是不可預知的,也是脆弱的。因此,人類才有了對于風險的敏感。”[17]民眾衡量社會風險的標準相對難以統一,如若信息未及時披露,出于維護健康權利和追求私人利益的動機,部分民眾可能會對未知的工程項目建設懷有抵觸心理,不信任感致使其對企業能否在生產過程中遵守規范抱有疑慮,有效預防風險一向是群體訴求的重要組成部分。空間的巨變導致民眾的生活方式隨之改變。有學者指出,利益變動不符合心理預期或者資源持有落后于參照群體,民眾就會產生“相對剝奪感”,配套設施建設不完備、收入降低等因素易滋生不滿,如果負面情緒沒有得到及時的緩解,可能會導致民眾采取過激行為來發泄心中的憤慨。意見領袖的參與將會推動反空間生產規模進一步擴大,松散、臨時的反對者被加以領導與組織之后,反空間聯盟內部的凝聚力加強,進而增加了政策抗爭的風險。網絡等新興媒介的應用加速了謠言與不實信息的傳播,使得動員范圍加大,社會風險牽涉對象更加復雜。近年來,我國政府不斷開拓輿情反饋渠道,但是,一些弱勢群體文化水平相對較低,法律意識淡薄,參政議政能力不足,對于規則的理解有限,利益表達的有效性仍有待提升。

2. 空間重塑與風險化解

城市是市民的作品(oeuvres),而不是產品(products)[9],城市權利已經超越法律層面對于居住權、財產權等具體權利的普適性規定。城市建設必須以保障市民的城市權利作為空間重塑的出發點,妥善安置因過高的價格而被新空間拒之門外的原居民,避免空間封閉化侵害公眾城市權利,應將城市社會穩定風險防控的關口前移,干預城市社會穩定風險的發生過程,以化解風險。

尊重市民的城市權利、保持空間的連貫性是從源頭阻斷風險鏈形成的重要舉措。在城市規劃中,地方政府的驅動力一定程度上來自財政收入的增長和地方經濟的發展。而利益傾向可能會影響城市市民的權利,風險隨之產生、分化或擴散。因此,維護市民在城市空間內的生存權、居住權、改造權等多項權利,及時回應利益相關者的訴求,是化解城市空間風險的前提。

擴大城市的開放度,為流動空間注入活力是提高城市系統風險調節能力的關鍵。首先,應強化頂層設計,增強城市的包容性,深化政府改革,從制度層面制定完善的市場監管措施,規范資本行為,鼓勵企業承擔社會責任,在依法治國的前提下建設互惠型的政企關系,解決公共需求增長和政府服務供給不足的矛盾。其次,引入多元城市治理主體,打造平等對話、協商、談判的多元主體共治格局,清晰完整地傳達決策信息,重塑政府治理理念,強調自主性治理。再次,形成基層社會組織網絡,在空間建構時保持消息的互通有無,充分保障公眾的知情權與參與權,漸進式培養公民管理空間的參政能力和角色意識,發揮民眾自發組織社會活動的積極性,使社會矛盾具有一定的表達空間,從空間制造層面減少封閉空間的產生,使民眾獲得被尊重感和滿足感,注重建設民眾心理疏導機制。此外,維護城市的有序性,打破空間分配不均衡的局面。通過加強政府的利益協調作用,銜接多種維穩機制,創建風險評估專家庫,扶持風險評估機構發展,發揮第三方的作用,使之成為社會矛盾的緩沖地帶。從而利用專業力量嘗試建立全周期的風險預防機制,避免不良政績觀引導下罔顧評估結果盲目推行項目的做法,解決系統負外部性帶來的問題,維護空間權力平衡,營造良好的公共空間。

三、 基于事故樹分析模型的城市風險治理實踐

S市河道整治工程是當地政府提升河網排澇能力、供應生產生活正常用水的核心措施,是推進公共基礎設施建設、促進生產方式向集約型轉變的有力保障,是加強生態環境建設、維護城市居民合法權利的重要舉措。本文以S市河道整治工程為例,構建城市項目風險評估事故樹模型,以邏輯門聯系系統事件,全面描述各因素及其邏輯關系,圖形化演繹頂上事件的發生機理,進行定性和定量分析,進而推理得到系統風險狀態。

1. 風險等級評判

“人”是河道整治工程的建設者和服務對象,河道整治工程需要沿岸居民的大力支持。該工程是與居民切身利益密切相關、惠及民生的基層建設措施。整理河道、排污治淤,根本上是從廣大居民利益出發,意在創造宜居環境。居民的態度是評判社會互適性的主要依據之一。因此,本文首先探究城市空間異化問題,分析風險感知、利益表達受阻的原因;其次從政府、企業和公眾層面分別識別風險爆發的因素,基于事態演化路徑,根據風險因素建立以空間擠壓和反空間生產為上層事件的事故樹,底事件編號如表1:

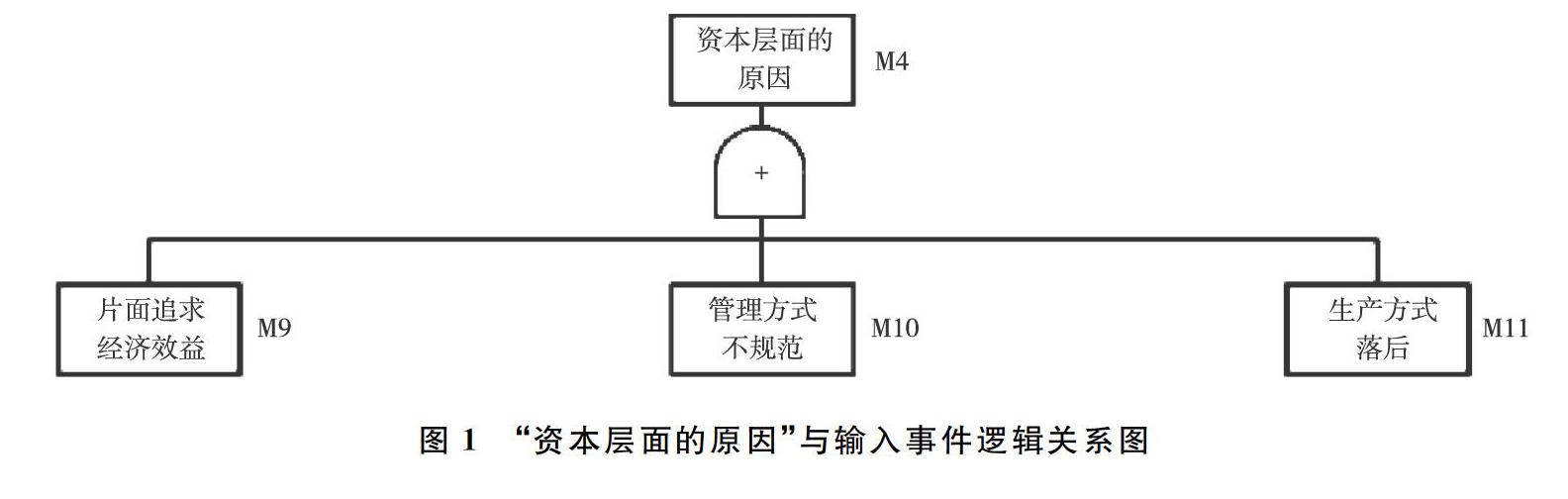

事故樹的邏輯符號可分為“與”“或”“非”。“與”門表示當輸入事件全部發生時,輸出事件才會發生;“或”門表示當其中一個輸入事件發生時,輸出事件即發生;“非”門表示當輸入事件成立時,輸出事件必定不發生。如圖1所示,以“資本層面的原因”這一中間事件為例,當企業出現“片面追求經濟效益”“管理方式不規范”“生產方式落后”中的任一情形時,都會造成環境污染、經濟糾紛等后果,引發社會風險。城市風險評估事故樹模型的布爾表達式為:X1×X2×X17×X3×X4×X5×X6×X7×X8×X9×X10×X11×X12×X13×X14×(X15+X16+X18+X19+X20+X21+X22+X23+X24)×(X25+X26)×(X27+X28+X29+X30)×(X31+X32+X33+X34)×(X35+X36+X37+X38+X39+X40+X11+X12+X13+X14+X7+X41)。

城市風險評估事故樹模型的最小割集指,如果去掉某一風險底事件,城市社會穩定風險將不會爆發的輸入事件集合,代表了風險演化經由的路徑,體現了風險爆發的規律和表現形式,揭示了河道整治項目的危險性,可以為風險預防提供思路。一般最小割集包含的路徑越多,系統的風險程度越高。我們利用計算機相關軟件求得最小割集T共288個,即河道整治工程中可能形成風險的路徑有288條,可見該工程亟須進行風險防控。接下來,通過進一步計算結構重要度和最小徑集,進行路徑篩選。

結構重要度體現了各底事件對于頂上事件的貢獻度,排名先后顯示了各個風險因素對于城市社會穩定風險爆發的影響程度。河道整治工程各輸入事件結構重要度為:I(X17)=I(X14)=I(X13)=I(X12)=I(X11)=I(X10)=I(X9)=I(X8)=I(X7)=I(X6)=I(X5)=I(X4)=I(X3)=I(X2)=I(X1)>I(X26)=I(X25)>I(X34)=I(X33)=I(X32)=I(X31)=I(X30)=I(X29)=I(X28)=I(X27)>I(X24)=I(X23)=I(X22)=I(X21)=I(X20)=I(X19)=I(X18)=I(X16)=I(X15)。

項目中影響較大的15個風險因素可參見表2:

結合實地調研情況與事故樹模型分析結果,可以看出:

首先,該項目的合法性和合理性強,民眾認可度高。從整體上來說,當地居民支持開展河道整治工程。在受訪的居民中,超過半數的居民認為河道綜合整治能夠提升自己的生活水平,尤其是改善居住條件;83%的居民愿意配合政府的工作安排,少數老人甚至表示無條件相信政府;82%的居民愿意參與河道整治的各項建設工作;工程建設至今,僅22%的居民表示過不滿或抗議。可以看出,居民對于該工程改善河流生態環境、減少河道黑臭現象、提高村莊居住體驗普遍持美好期待。部分居民表示,河流發黑、發臭已經成為困擾日常生活的重要問題。

其次,信息公開的廣度與深度欠缺,公開形式與渠道相對陳舊,風險感知差異性強。在促進政府職能轉變、推動建設服務型政府的今天,公開執政信息、打造陽光政府的新要求已經深入人心,成為基層行政部門建設的重要內容。相關政策和措施的及時公示可以為村民了解河道整治工程提供依據,能夠有效杜絕謠言、避免糾紛。由于該項目與居民利益切身相關,居民密切關注該項目的狀況,86%的居民認為應當公開項目建設的資金使用情況。部分居民表示對該項目的工程預算、施工單位、施工進度、青苗費等補償政策信息均不太了解,超過半數的居民不清楚各項補償的相關信息,近五分之一的居民直言“非常不了解”。如果在項目初始階段不能完全確認補償標準等關鍵信息,居民一旦對項目產生誤解,不滿情緒容易發酵和擴散,社會風險程度增強。目前,多數居民的信息來源為大隊入戶口頭告知或政府書面公告,伴隨現代網絡技術的發展,傳統單一的公告方式已經不能滿足居民迫切希望詳細了解項目信息的需要。

再次,居民希望拆遷的社會心理特征突出,輿情搜集和應急管理機制相對滯后。該地居民的教育水平普遍為初中及以下程度,家庭平均月收入多在5000元以下,且多為2000元~3000元,遠遠低于S市人均可支配收入。該地居民抵御風險能力相對較弱,對補償政策等更為關注。我國正處于社會轉型的關鍵時期,在日益復雜的社會發展態勢下,主動及時地搜集、甄別輿情并有效應對是政府化解輿論危機、維護社會穩定的關鍵。由于該地居民受教育水平普遍不高,在意見領袖的帶領下容易被煽動,若被利用,可能引起糾紛甚至群體性事件。政府可開拓前瞻性的事前化解機制和定期的滿意度調查機制,拓寬意見反饋渠道,進一步保障居民的利益訴求得到有效回應。

2. 風險防控路徑

最小徑集是如果其包含的所有底事件都不發生,頂上事件也必然不發生的風險事件集合,揭示了風險爆發的最低限度要求,展現了防控風險的理想化狀態,指出了風險化解的行動方向,可為實際操作提供可行方案。該河道整治工程項目的最小徑集計算結果如表3:

如果說最小割集體現了系統的風險性,最小徑集則代表系統的安全程度。徑集事件不發生,社會穩定風險就不會爆發,所以最小徑集的個數就是社會穩定風險防控方案的數量。19個最小徑集即為19條防治路徑。以P1為例,當忽視個人訴求這一底事件不發生時,公共政策制定充分考慮個人利益得失并找到妥善的后續處理方式,社會穩定風險可被順利化解。最小徑集的存在能夠使風險管理者從繁蕪叢雜的風險現狀中解放出來,聚焦單一風險源,將風險治理關口前移,這無疑有利于維護城市安全。此外,一般來說,最小徑集中含有的集合數量越少,表明對應底事件不發生的概率越高,該防治途徑的效率也就越高。對比P14和P15可知,底事件增多至9個時,就必須聯動環保部門、市場監管部門等,企業的配合程度上升,投入的人力、物力、財力明顯增加,風險預防和化解難度升高。

模型中含最少基本事件的最小徑集是P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14和P16,每個徑集都只含有一個底事件,分別為X1(忽視個人訴求)、X2(犧牲少數群體利益)、X3(決策不合理)、X4(資金使用不合理)、X5(預算管理不規范)、X6(尋租行為)、X7(利益表達不暢通)、X8(監管不力)、X9(缺乏應急管理措施)、X10(補償機制不完備)、X11(監督機制不完善)、X12(信息公開不及時)、X13(輿情反饋不暢通)、X14(征詢機制失靈)和X17(團體利益傾向)。研究發現,這和結構重要度的計算結果具有一致性,輿情反饋機制、職能部門監管機制、應急管理機制等是主要的風險致因。由此,可提煉出以下未來社會穩定風險防控的方向:

首先,風險治理重心下移,倡導多元主體共治。應建立與河道整治建設及管理相關的配套政策制度,如監督問責機制、績效評估機制、居民需求調研機制,及時公示決策,向居民、居委會、承包商等公告關于“河道整治”的各類通知,保障各利益相關者對補償信息的知情權,在政策執行前留有足夠的緩沖過渡時間。同時,應就城市更新中居民提出的疑惑進行解答,創設多樣化的意見反饋渠道,搭建涵蓋各利益相關者的溝通平臺,定期進行居民滿意度調查,聯合資方有效回應居民的利益訴求,從精英封閉式決策轉向開放型共治,通過政策調整實現空間的流動與發展。

其次,合理轉向城市善治,保障公共服務供給。將保障公共服務供給作為河道整治工程項目實施過程中的重要任務,建設前期預估工程費用對政府財政是否會造成壓力,綜合考慮河道整治建設過程中管線布局安全、施工人員與周圍民眾的人身安全保障、個別極端事件、各部門協調配合等問題,設立專門機構負責處理各種意外情況以化解糾紛與矛盾。同時,就居民費用擔負比例、擔負意愿度公開征集意見,在解決河道黑臭問題、改進居住環境的同時注重城市居民私人空間的維護,將公共物品供給居民滿意度列為城市空間生產的重要評定指標,達到私人性與公共性的統一。

最后,尊重城市空間權利,衡平流動空間風險。在社會治理的任何階段,均要注重保障城市居民的空間財產權、居住權和改造權。在征用土地的時候,要做到合理、合規、合法,并給予適當的補償,尊重城市居民的財產所有權;在環境整治過程中,既要依據法律規范公正執法,又要避免暴力執法引起社會沖突。在本河道整治項目中,部分家庭確實存在因病致貧、居住情況較差、抗風險能力低等問題,必須解決好其后續安置問題,秉持權利意識,妥善處理好各類利益群體之間的矛盾,塑造公正的城市空間。

四、 結?論

本文是對風險社會時期轉變城市風險防控工作思路的初步探索,引進空間治理理論建構我國基層風險防控新型話語體系,從利益相關者風險感知和利益表達的具體情況出發識別風險因素,構建以空間擠壓和反空間生產為上層事件的S市河道整治項目事故樹城市風險評估模型。通過實地走訪調研和模型推演,得到頂上事件發生路徑288條,高效防治方案15個,并據此提出以下風險治理建議:

第一,研究發現,利益相關者的風險感知和利益表達是溯源城市風險孕育、萌芽乃至爆發的最佳線索。民眾、政府、企業等利益相關者存在先天的角色差異,同一風險點在不同群體中可能會引起不同的反應。在S市河道整治工程中,部分民眾注重眼前的利益得失,政府則著眼于長遠的公共利益,這種偏差往往是引發矛盾的導火索。聚焦利益相關者能夠提供更為全面的視角,有利于顧及多方利益訴求,營造新的利益平衡。

第二,本文是將空間治理理論應用于我國城市基層實踐的嘗試。在S市河道整治工程中,由于社會資本的介入,出現經濟糾紛,可能催化反空間生產,因此,塑造靈活的流動空間、保障市民的基本城市權利成為當務之急。可見,空間視角可以彌補以往研究僅注重官民關系和行政效率的不足。揭示資本參與下公共空間的變化,對于保障公共資源的供給和維護社會秩序的穩定具有重要作用。

第三,事故樹分析法是評估城市風險等級和尋求風險防控措施的有效方法之一。應用事故樹分析法進行城市風險防控機制構建,能夠結合布爾代數法,從各因素的因果關系入手,以邏輯學和數學的學科思維研究系統風險,把交錯的風險鏈簡化為“與”“或”“非”邏輯關系。這一過程充分考慮到風險的傳導機制,當底事件發生變化時,對應的中間事件同時也會發生改變,因此能夠更真實地反映風險因素的層級關系,有利于推斷出最主要的風險致因。值得一提的是,事故樹分析法和布爾代數法若要推廣為常態化風險評估方法,必須深入結合當地實際情況,以充分的前期調研作為基礎。民眾態度的模糊表達、政策理解的偏差、資方角色的越位等都會成為研究的阻礙。當有必要且樣本數量也足夠支撐頂上事件觸發概率計算時,還可進行進一步的風險爆發預測。

第四,城市風險防控既要堅持政府主導,又要吸納多元主體,形成共治格局。本研究借助河道整治工程事故樹模型計算得到風險因素重要度的排序。研究顯示,對頂上事件影響最大的是政府層面的原因。因此,需要完善城市風險治理理念,推動治理重心下移,將民眾、社會組織等多元治理主體納入風險管理系統,捍衛居民的城市權利,保持空間的流動性和正義性。

第五,城市建設工程的風險防控不能只停留在提供基本公共服務的層面。“生態城市”的理念由英國建筑學家霍華德在1898年提出[18],追求社會、經濟、生態的可持續發展已經成為當今世界城市建設的主題。因此,更應該踐行高質量發展理念,制定新的生產生活用水排放標準,倒逼沿岸企業從擴大生產規模、提高產量向注重發展效益轉變,加強生態環境建設,滿足公眾對于高質量生活的追求,重構空間正義,在更高的層次維護居民權利。當下,環境整治仍然面臨許多難題,必須推動政府治理體系和治理能力現代化,加快生態體制改革,堅持人與自然和諧共生,使生態環境保護和城市權利保障有機融合,形成共建、共治、共享的社會治理格局。

吉登斯.失控的世界[M]. 周紅云,譯. 南昌:江西人民出版社,2001.

[2]習近平:城市是人民的城市,人民城市為人民[N/OL]. 人民日報(海外版). 20191104. http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/201911/04/content_1954003.htm.

[3]習近平提出,提高保障和改善民生水平,加強和創新社會治理[EB/OL]. (20171018). http://www.xinhuanet.com//201710/18/c_1121820849.htm.

[4]中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定[N].人民日報,20131116.

[5]DOUGLAS M, WILDAVSKY A. Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers[M]. California: University of California Press, 1982: 93194.

[6]福柯.福柯集[M]. 杜小真,譯. 上海:上海遠東出版社,1998.

[7]周利敏.韌性城市:風險治理及指標建構——兼論國際案例[J].北京行政學院學報,2016(2):1320.

[8]李瓊,楊潔,詹夏情.智慧社區項目建設的社會穩定風險評估——基于Bowtie和貝葉斯模型的實證分析[J].上海行政學院學報,2019,20(5):8999.

[9]劉繼華,段斯鐵萌. 新馬克思主義空間理論對我國大城市空間治理的啟示[J].城市問題,2019(2):7680.

[10]雷麗萍,佘廉,吳國斌.基于事故樹的三峽庫區水體污染公共安全事件誘因分析[J]. 長江流域資源與環境,2010,19(3):318322.

[11]楊林,朱嘉,李春娥,等. 基于肯特法的城市綜合管廊安全風險辨識分析[J]. 城市發展研究,2018,25(8):1925.

[12]李新春,劉全龍.煤礦瓦斯爆炸事故單危險源風險度量模型研究[J]. 統計與信息論壇,2014,29(3):8894.

[13]LEFEBVRE H. The production of space[M]. NICHOLSONSMITH D, trans. Oxford: Wiley Blackwell, 1992.

[14]李玲玲,梁疏影.公共利益:公共政策的邏輯起點[J]. 行政論壇,2018,25(4):7075.

[15]哈維. 希望的空間[M].胡大平,譯.南京:南京大學出版社,2006.

[16]哈維. 正義、自然和差異地理學[M].胡大平,譯.上海:上海人民出版社,2011.

[17]史文德森.恐懼的哲學[M].范晶晶,譯. 北京:北京大學出版社,2010.

[18]EBENEZER E. Tomorrow: a peaceful path to real reform[M]. London: Swan Sonnenschein, 1989.

A Study on the Risk Assessment and Prevention of Urban

Social Stability from the Perspective of Spatial Governance:

Based on the Field Research of River Regulation in City S

LI Qiong,?ZHAN Xiaqing

School of Social and Public Administration, East China University of Science

and Technology, Shanghai 200237, China

With the development of urban transformation and functional upgrading, the public policy based on public interest is facing the redistribution of interests. The interest orientation and behavior of multiple subjects squeeze the spatial justice to a certain extent. The game between spatial producers and consumers is easy to cause the frequent occurrence and alienation of social stability risk. Based on the empirical investigation of river regulation project in City S, this paper constructs FTA fault tree assessment model of social stability risk, calculates the minimum cut set, minimum path set and structure importance, obtains 288 paths leading to social risk events and proposes 15 effective risk prevention and control measures. The result shows that the behaviors at the policy implementation level, such as public opinion feedback, regulatory actions of functional departments and emergency management are the main causes of social stability risk. It is clear that new requirements for space governance have been proposed. Therefore, government needs to change the concept of governance, improve space governance and absorb multiple subjects such as citizens and social organizations into the risk management system, thus forming a pattern of social governance constructed and shared by all.

space governance;?social stability risk;?risk prevention and control;?fault tree model