上海的三大口琴會

■ 李定國

三十余年來,我在從事音樂制作的同時,一直堅持不失時機地采寫那些接觸到、交往過的著名音樂家的從藝過往和人生軼事。如今承蒙上海大學出版社的厚愛,將我發表在上海各主流媒體及一些重要期刊上的,累積已達五百余篇的相關文章精心篩選后歸類結集出版。

今年盛夏,我又遍訪了一些還健在的音樂老人和樂壇宿將及其后人,聽他們講述了許多鮮為人知的往事,從而撰寫了《上海灘的“七大歌星”》《“上海老歌”作曲家群像》和《上海交響樂團的前世今生》等。

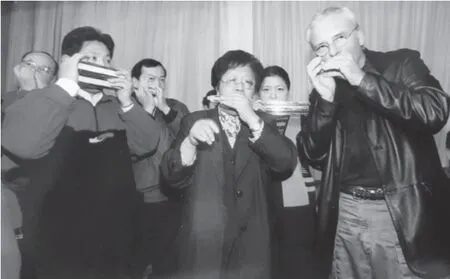

上海三大口琴家合影(左起陳劍晨、石人望、王慶勛)

為能留下口琴及手風琴在上海的起源、發展這段珍貴史實,我幾經周折,尋訪多地,找到了當年上海三大口琴會的領軍人物王慶勛、石人望和陳劍晨的后人。其中包括石人望的兒子——南京藝術學院的指揮教授石中光;石人望胞妹石圣華的兒子——上海音樂學院聲歌系教授葛毅;陳劍晨的大女兒——上海口琴會會長陳宜男等,他們提供了大量翔實的有關口琴發展的第一手資料。隨著采訪的不斷深入,我也學習、了解到有關口琴和手風琴的許多知識和歷史。面對這段鮮為人知、可能被遺忘的珍貴歷史,我更深感自己的職責所在,應責無旁貸地把它記錄下來。

口琴的起源和傳入

口琴是十九世紀中后葉,由德國的一個鐘表匠無意中發明創造的。經過多年的改良和完善,口琴成為該國的一個音樂產業(同一時期在德國還誕生了手風琴)。為了打開世界市場,尤其是人口眾多的亞洲市場,在那個西風東漸的年代里,口琴作為一種殖民文化,先在日本落地生根。二十世紀二十年代初,口琴開始傳入中西文化交匯又海納百川的當年遠東第一大都市——上海。

起初,身為“舶來品”的口琴,擺放在洋人開設的樂器和唱片商店里出售。因體積小并不引人矚目。再加之人們對其功能也不甚了解,因此口琴放置在櫥窗柜臺內長期遭遇冷落。當時,只有極少數的時尚青年對它產生興趣,因為口琴造得小巧玲瓏又別致,既可作為家中的一種擺設,又能用于娛樂,吹奏各種音樂旋律,其音色美妙多變,令人耳目一新。

遺憾的是,當時想要學習口琴,卻苦于沒有教材,由此嚴重阻礙了口琴的普及,學習者寥寥無幾。但就在這些學習者中卻出現了二位佼佼者:黃函秋和蕭劍青。他倆根據自己學習口琴過程中的體會和經驗,各自撰寫了一本《口琴吹奏法》,分別由開明書店和北新書店出版。這兩本教材的面世,極大地推動了口琴在上海的推廣。口琴售價比較便宜,普通市民都能接受,而且吹奏容易入門,還便于攜帶,這是成為大眾化樂器的基礎。很快,學習口琴在上海成了一種新潮。隨著時間的推移,口琴成了上海乃至中國最早普及發展的西洋樂器。它也吹響了西洋音樂進軍上海、中國的號角。我國許多著名音樂家,麥新、孟波、黃貽鈞、朱踐耳、葛朝祉、鄭德仁、陸春齡等走上音樂之路,都是從學習口琴開始。

最早的中華口琴會

口琴傳入中國上海已有近百年歷史。今年八月,籌備多年的東方口琴博物館在江蘇江陰落成開館,館內收藏了許多見證口琴在上海、在中國變遷發展的證物……

中國最早的口琴團體——中華口琴會誕生于1929年的上海,由大廈大學教授王慶勛創辦。作為中國第一家民間的口琴音樂團體,它也是口琴經過近十年的推廣普及應運而生的產物。起初,王慶勛在四川路的基督教青年會開辦了一個口琴學習班,不久他又創辦了中華口琴會,會址在四川北路、北京東路口一家木器店樓上,不久又搬到南京東路的明智里(上海食品一店對面)。兩年后,因日軍對南京路的燈火管制,口琴會被迫暫設在王慶勛在市郊江灣路花園坊的家中。抗戰勝利后,遷至北京西路、石門二路附近的黃家沙花園。中華口琴會初辦時,已有近千人在自學口琴,其中有些人已具備相當的演奏技藝。王慶勛的家不僅是一個世代書香門第的大家族,而且家風很開明,喜歡接受新生事物。王慶勛熱愛口琴,主要是受海歸的弟弟王慶善的影響。曾留學日本的王慶善,在東京學習過口琴、手風琴和小提琴的演奏,同時也兼修作曲,因而他也是家族二十多人學習口琴的老師。王慶善對中華口琴會的成長壯大,起過至關重要的作用,他不但輔導團員的口琴演奏,還擔任口琴大樂隊的手風琴伴奏,同時編配了大量的口琴樂隊的曲譜。

王慶勛的兩個妹妹,王秀鶴和王碧云,不但口琴演奏出眾,是樂隊的骨干,而且倆人還經常以手風琴二重奏的形式,頻頻在口琴音樂會上表演,為其增色添彩,讓人眼前一亮。

三弟王慶隆是大哥的接班人,他不但口琴造詣超群,是圈內屈指可數的人物,在中華口琴會幾經沉浮時,王慶隆都挺身而出,讓這塊金字招牌得以延續至今。

王碧云在演奏手風琴

當初王慶勛創辦中華口琴會的宗旨是:“提倡口琴音樂、陶冶性情、移風易俗。”開始的形式是開辦口琴學習班,王慶勛全家就有二十多人參加,隨著逐漸培養、網羅到社會上的一些口琴演奏人才,再加之固有的家族成員,漸漸形成了一個相對規模和穩定的口琴音樂團體,繼而又不斷地向其他省區擴展延伸。從20世紀30年代中后期開始,北平、杭州、寧波、開封、武漢、南京和西安等城市,相繼成立了中華口琴會的分會,規模也相當可觀。而且這些分會還經常排練各種口琴音樂會的節目,在當地進行社會性公演,影響很大。上海三大口琴會中另二大盟主,石人望和陳劍晨也都與中華口琴會頗有淵源,石人望早年也在中華口琴會學習過,陳劍晨則在那里教學工作過。

舊上海林林總總的口琴音樂團體,最多時有幾十家。但優勝劣汰的叢林法則,使大多數團體曇花一現,沒成氣候。到新中國成立后,只留存十家左右。除了三大口琴會外,其中比較著名的還有:光明口琴會、中國口琴交響樂團、華僑口琴會和人人口琴會等等。

新中國成立之初,王慶勛去了海外,中華口琴會陷入群龍無首的境地。后由三弟王慶隆出面收拾殘局,留住部分團員,重組慶隆口琴會。以后又更名為中國口琴會。改革開放后,經王慶隆及其家屬的申請、報備有關部門,又重新改為中華口琴會的名稱,但此時該會的成員結構已與當年鼎盛時期的規模,不可同日而語了。

大眾口琴會與手風琴

石人望是中國最負盛名的口琴大師,集口琴演奏、作曲和指揮于一身。他在1932年秋創辦了影響深遠的大眾口琴會。

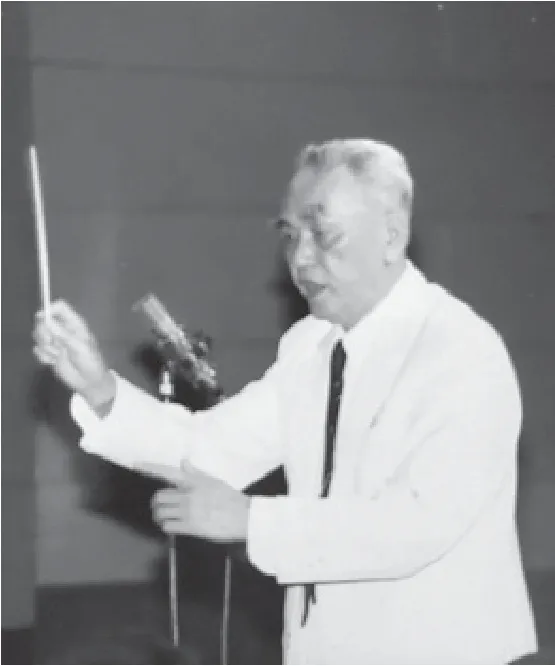

口琴演奏家石人望

1906年,石人望出生在一個充滿音樂氛圍的家庭中。母親章啟英是位音樂教師,一位女子能教音樂,這在當時的社會是很少見的。胞妹石圣華從小就學習鋼琴,石人望因家庭的熏陶和影響,很早就顯現出不凡的音樂天賦。自他參加中華口琴會后,便癡迷上了口琴藝術,再也無法自拔。因他的口琴技藝鶴立雞群,而引起了德國口琴商的關注。因為看好石人望,專門生產各類口琴的德國“和來”公司出于營銷策略,特送給石人望一批口琴和該公司新研制成功的一款新樂器:一架鍵鈕式的手風琴,還派專人教授。同時希望石人望能為口琴和手風琴在上海的推廣出點力。

那時的石人望已從圣約翰大學畢業。母親希望他能找份體面而舒適的工作,過衣食無憂的優渥生活。但石人望的內心卻一直向往著口琴藝術。因此,背著母親偷偷地在北京東路、西藏路口的祥生汽車公司樓上,嘗試性地開辦起口琴學習班。不久被母親發現并要他停辦。由于石人望的執著和堅持,母親章啟英最終也只能妥協了,同意他把口琴學習班搬到家中,并同時成立大眾口琴會。石人望的家在白克路久興里3號(今鳳陽路成都路轉角)一幢三上三下的石庫門建筑。樓上是石氏兄妹和母親的生活區,樓下則用于口琴教學和樂隊排練。

作為新興媒體的廣播電臺,當年遍布上海灘。石人望看中了它的社會影響力,就想充分利用它來進行隔空口琴教學。正因為有了這一超凡脫俗的舉措,所以使石人望的名聲一直為人民群眾所熟知,并站在中國口琴藝術巔峰。許多口琴愛好者因慕其大名而紛至沓來,報考競爭激烈的大眾口琴會樂隊。

據石人望的兒子石中光回憶:那時的口琴會分初級、中級、高級和研究班,共四個檔次。最好的學生組成口琴大樂隊。石中光是在口琴聲中出生、成長的。每天睜開眼就聽到口琴吹奏聲,直至每晚入睡。在口琴聲的陪伴下,石中光也愛上并學習了口琴和手風琴,長大后又跟隨姑姑系統地學習鋼琴,如愿考入上海國立音專鋼琴系,學成后一直在南京藝術學院執教。石中光還告訴我,父親一年到頭為口琴和手風琴奔忙,除了教學,還要自編教材。每到逢年過節或到電臺錄音、舉辦音樂會時,就更忙了。自己不但要親自指揮排練,還要徹夜趕寫錄音和上演曲目的樂譜。

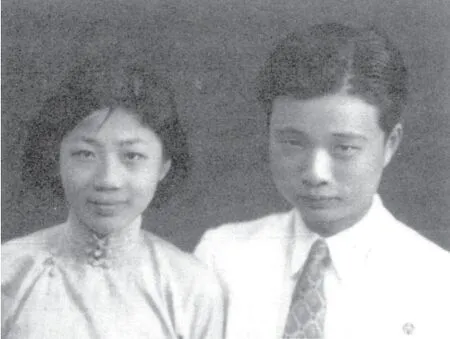

石圣華與石人望兄妹

1936年,“和來”口琴廠為了更好地推銷產品,而此時的“大眾口琴會”則為了發現、尋覓更多的口琴人才,兩家一拍即合,一同在文廟舉辦全市性的口琴大賽。后來成為上海音樂學院聲樂教授的葛朝祉第一次參賽就過關斬將,獲得了亞軍,獎品是一臺西式臺鐘。到第二年再參賽時,口琴技藝更上一層樓的葛朝祉是力克群雄、摘得桂冠,獲得荷蘭產的鍵盤式手風琴一架。后來因為學習、演奏手風琴的機緣,葛朝祉與石圣華相識相戀,經過漫長愛的跋涉,終喜結連理、永結秦晉,成為人們羨慕的樂壇伉儷。

口琴和手風琴都是借鑒中國笙簧樂器的原理,由德國人發明創造的,采用金屬簧片發聲的同種樂器。手風琴是在口琴的基礎上,不斷改進、發展而成的。手風琴最初的雛形,是用一根管子連著鍵盤由嘴吹奏的,俗稱口風琴。后來發明了運用風箱的手風琴后,則要用雙手來演奏。一邊是旋律,另一邊是倍司。起初手風琴的兩邊都是鍵鈕式的,俄國人稱之為巴揚。為了能更方便演奏,新式的手風琴把旋律鍵改為鋼琴式的鍵盤,左手的倍司仍為紐扣式。這種樣式的手風琴后來成了主流,一直延續至今。

手風琴音色多樣,變化豐富,當年是作為口琴樂隊的伴奏樂器來到上海的。早年在上海會拉手風琴者寥若晨星,只有日本歸來的王慶善和他兩位胞妹,及石人望、石圣華兄妹。

石人望在大眾口琴會的樂隊中,經常客串手風琴手。他在教學員吹奏口琴的同時,對自己看好的學員也會另教手風琴演奏。由于手風琴價格昂貴,當時學習者鳳毛麟角。著名作曲家朱踐耳是1938年來大眾口琴會學習的,初來乍到時先學口琴,以后又改行手風琴。由于天賦出眾再加之自身勤勉,在石人望手把手地悉心點撥和培育下,朱踐耳在半年后就成為大樂隊中的手風琴手。在大眾口琴會樂隊的幾年摸爬滾打的磨練經歷,為他以后參加新四軍文工團和一生的音樂創作,奠定了堅實的基礎。

石人望對待學生如同像自己的兒女般呵護,培養。對貧困的學員,他非但不收學費,還贈送口琴資助其學業。對有音樂天賦和追求的學生,更是另眼相看、關懷備至,甘愿當他們進軍音樂殿堂的鋪路石。

我的三位曾在大眾口琴會學習過的忘年交,他們的一生都不忘石人望的栽培。96歲高齡的中國輕音樂之父鄭德仁,中學時代就來口琴會學習。石人望無意中發現了他的音樂才華,便積極鼓勵他去報考上海國立音專,不負厚望的鄭德仁考入音專專修低音提琴,畢業后,成了上海工部局交響樂團十三位華人演奏家中最年輕者。因為年輕時代受口琴樂隊的深刻影響,他一生喜歡輕音樂。在舊上海,他組建過百樂門舞廳樂隊。新中國成立后的1956年,又創建了中國最早的輕音樂團體——上海輕音樂團。那時,為了樂團的排練和舉辦各種音樂會之需,他還創作、改編了許多輕音樂曲,其中一些佳作被灌制唱片后,流傳甚廣。改革開放后,年近古稀的鄭德仁以更充沛的激情,再度投身輕音樂事業,組織了名揚天下的和平飯店老年爵士樂隊,引起世界矚目。

剛去世不久的百歲老樂人韋駿,曾是一代歌星周璇的專職鋼琴伴奏。他最早接觸音樂就是跟隨石人望學習手風琴。以后韋駿的大半生,主要以教授手風琴為業,桃李滿園。

中國第一代歌劇演員、中央歌劇院的男高音歌唱家趙際春,青年時代也在大眾口琴會度過。那時他對學習口琴和手風琴是樂此不疲且頗有心得。趙際春在20世紀40年代初,組建了中國第一支西洋樂隊——大華樂隊,在高士滿舞廳駐演多年。抗戰勝利后,他又追隨一代聲樂教父蘇石林,學習西洋歌唱,并得其精髓。

石圣華是20 世紀三四十年代,上海乃至中國最著名的手風琴演奏家。作為德國手風琴大師鮑德爾的得意門生,石圣華是當年中國舉辦手風琴獨奏音樂會的第一人。她的演奏技巧和對手風琴的認知理解,在當時是無出其右的。在上海大光明影院舉辦的那場音樂會上,石圣華用一架德國造的120倍司的鍵盤式手風琴,表演了十多首膾炙人口的中外經典名曲,其中大多數作品為胞兄石人望所編配。這場空前的音樂會在上海引起轟動,各種媒體連篇累牘地渲染報道,讓手風琴這件西洋樂器,就此成了許多市民茶余飯后熱議的話題,無意中也推進了手風琴在上海的影響。

石人望在大眾口琴會教學口琴的同時,還兼教手風琴,并成立手風琴樂隊。石圣華更是專職教授手風琴的。在石氏兄妹、王慶善和其胞妹王秀鶴、王碧云姐妹的不斷影響下,學習手風琴很快蔚然成風,成了一種時尚。雖然手風琴初落上海時,只是口琴的伴奏樂器,但很快人們便意識到:口琴樂隊因為有了手風琴的相伴,獲得了更為豐滿的和聲及更佳的舞臺效果。無疑,手風琴的發展很大程度上受益于口琴的廣泛社會基礎,而口琴有了手風琴輔助,如虎添翼,更引人關注。兩者的發展相輔相成、相得益彰。正因為上海有深厚的手風琴傳統和濃郁的藝術氛圍,薪火相傳,不斷涌現了像宋清源、孟升榮、曹子萍、方遠和孫海等幾代手風琴演奏家。

新中國成立后,群眾文藝蓬勃發展。手風琴作為攜帶方便又可替代一支樂隊的大眾樂器,有了更廣泛的用武之地,尤其在解放軍內,手風琴更成了一種必備的樂器。自王慶勛的胞妹王碧云被招入北京的總政歌舞團后,在這位出色的手風琴演奏家的推動和帶領下,首都北京掀起了一股學習手風琴的熱潮。由此,部隊文工團的手風琴高手頻出,最終出現了解放軍四大手風琴演奏家:總政的張自強、海政的楊文濤、空政的任士榮和解放藝術學院的閃源昌。這四大家也都來過上海交流、學習,受到過上海手風琴藝術的熏陶。從某種意義上來說,四大家的成功,也是上海的手風琴藝術在異地他鄉的一種傳承。

口琴和手風琴在戰火紛飛的抗戰時期,更是起過不可替代的特殊作用。那時的上海灘,到處都是抗日救亡的歌詠活動,以后又不斷蔓延到全國各地。無論在廣場在街道,還是在工礦在軍營,手風琴和口琴那強力鮮明的節奏和著催人奮進的旋律,伴隨著歌詠者發自心底的愛國激情的歌聲,化成一首首雄壯激昂、一往無前的戰歌,激勵著億萬中國軍民投身偉大的抗日洪流。當年的上海三大口琴會為抗日募捐,紛紛舉辦過各種形式的音樂會。其中石人望和陳劍晨的獨奏音樂會最受歡迎,出現了一票難求的場面。他倆除了票房收入外,還把自己多年的一些積蓄也一同捐出,用于抗戰。

若說“學堂樂歌”是中國近代音樂的啟蒙,那么口琴音樂的到來,顯然更是中國大眾音樂普及的開始。20世紀30年代中期,國人在上海開始生產自己品牌的口琴,此舉也打破了德國口琴一統天下的局面。到抗戰勝利前后,上海已有多家中國人的口琴工廠和許多自主品牌,其中有一款口琴以石人望的名字命名,特別暢銷。

石人望的一生與口琴演奏、教學和創作為伴,此生從未有過其他職業。演奏和教授手風琴,只是他口琴藝術的延續和人生過往的一段美好插曲。我雖然從未在現場聆聽過石人望的口琴演奏,但家中曾有過多張他口琴獨奏的黑膠唱片。年少時經常聆聽,至今一直沒有忘懷。印象最深的當屬他根據小提琴協奏曲《梁祝》改編的口琴獨奏曲《梁祝》,那靈動毓秀又雋永飄逸的琴聲,時而激情蕩漾,時而委婉纏綿,轉而又如泣如訴,不斷變幻的音樂撞擊著聽者的心靈。石人望用自己的方式和理解來詮釋那亙古傳頌的愛情故事。在這首作品中,石人望把口琴技巧運用到了登峰造極的地步,顯示出他爐火純青的藝術境界。石人望演奏的口琴作品,都是他自己創作和編配的,其中大多數作品改編自中國民歌。石人望曾有幸被周總理欽點,去中南海懷仁堂為毛主席、朱總司令等黨和國家領導人演奏其代表作《鳳陽花鼓》。他的演出受到熱烈歡迎和高度評價,周總理希望他能一直堅持口琴音樂民族化、大眾化的道路,為人民創作、表演更多更好的中國作品。

上海解放后,石人望除了繼續主持大眾口琴會的教學和演出外,還擔任多家少年宮和工人文化宮的口琴教學,忙得不亦樂乎。這段歲月靜好的日子,也是他藝術生涯的高峰期。他錄制了許多自己編配演奏的口琴作品唱片,還編寫了大量口琴獨奏曲譜和教材出版,社會影響巨大。

石人望參加過多屆“上海之春”的演出,“文革”后舉辦的1978年第八屆“上海之春”開幕式上,當時已年過古稀的上海口琴三大家:石人望、陳劍晨和王慶隆,破天荒地應組委會安排,時隔二十年再度聯袂合作演奏口琴三重奏《薩麗哈最聽毛主席的話》,好評如潮。這首新疆風味的作品,由陳劍晨編配。三位大家不同的演奏風格,石人望的灑脫空靈,王慶隆的氣勢磅礴和陳劍晨的成竹在胸、舉重若輕,在這首作品中被表現得淋漓盡致,這次空前絕后的合作,三位大家天衣無縫的配合,把中國口琴演奏技藝推向了極致。聽眾如癡如醉、欲罷不能。

“文革”中的口琴也難逃厄運,它被認定為資產階級音樂。大眾口琴會也因此被停止活動,排練的場所被房管所沒收,珍貴的口琴樂譜、唱片及大樂隊中的一些樂器,也被毀于一旦。“文革”結束后,大眾口琴會因沒有了排練場所,所以一直沒能恢復。隨著上海城市建設的日新月異,當年大眾口琴會的舊址早已蕩然無存,替代它的是南北高架中的一段。

石人望晚年多病,但還是一直心系口琴藝術的發展。他經常抱病參加一些口琴音樂活動,其中包括與海外來滬同行的切磋交流。1985年初,石人望病重去世,享年79歲。

傳承至今的上海口琴會

上海口琴會是陳劍晨于1935年創辦的。如今已走過85年的風雨歷程,還充滿著朝氣和生命力,至今仍從不間斷每周的排練和不定期演出(只有在“文革”中中斷過數年)。這在上海曾經有過的口琴團體中是絕無僅有的。即使與全國的專業音樂團體相比,它悠久的歷史,也只僅次于有140多年歷史的上海交響樂團。1933年秋,陳劍晨在南京東路561弄的一幢民居中,首次開辦亞聲口琴會。翌年,他停止了亞聲的活動,又在文廟路252號另創大上海口琴會,旋即便更名為延續至今的上海口琴會,會址搬到天津路上的煤業大樓。很快又遷至南京東路、山西路口的中和銀行大樓。太平洋戰爭后,日寇占領了上海的租界。那時對大樓和重要馬路實行燈火管制,陳劍晨只能把口琴會設在自己在興安路153號的家中。此處和“文革”后有關部門分配給上海口琴會在升平街41弄42號的新址,是上海口琴會教學、排練時間最長的二處場所。原本今年11月在賀綠汀音樂廳舉辦的上海口琴會成立85周年紀念音樂會,因新冠疫情的原因而推遲到明年初舉行。隨著眼下疫情的緩和,雷打不動的每周六三小時的排練,也即將恢復。

陳劍晨1911年出生于浙江嵊縣,因受父親影響和環境的耳濡目染,陳劍晨從小就對音樂感興趣。6歲開始學“洋簫”(簡易口琴),11歲隨家人闖蕩上海灘。先去族人開辦的絲綢廠里當學徒工。那時的上海正在興起口琴熱,這也燃起了一直向往學習音樂藝術的陳劍晨對口琴的熱望,并義無反顧地加入這支大軍。他的工余時間大部分用作學習和研究口琴技藝。功夫不負有心人,音樂天賦異稟的陳劍晨才二十出頭時,口琴技藝已經出類拔萃,自成一格。隨著在圈內的聲譽日隆,中國口琴事業鼻祖王慶勛也敏銳地覺察到這位年輕人在口琴藝術上卓爾不群的過人之處,從而刮目相看,于是誠邀他到自己的中華口琴會任教。

陳劍晨是個有理想、有抱負又極富正義感的愛國熱血青年。有次他在報刊上看到有人撰文:稱中國為“無樂之國”,深感恥辱和憤怒。這些年在上海的經歷,使陳劍晨感覺并認識到當時社會的黑暗和人民的痛苦。因此,他決意拿起自己手中的口琴作為武器,來普及、提高國人的音樂素質,從而達到喚醒人民的覺悟,由此萌生了自己創辦口琴學習班和口琴音樂團體的想法。

陳劍晨開辦口琴會的目的,就是普及大眾音樂。除了舉辦各種類別的口琴學習班,來培養表演和師資人才,他還經常去工人夜校和進步社團輔導。據粗略統計,上海口琴會在國內外分設過40多個分會,訓練培養過二十多萬學員。

自陳劍晨創辦自己的口琴會后,因教學和演出的需要,他開始編寫、創作、改編各種口琴演奏曲譜和教材,先后出版了五十多種書籍。其中《流行口琴名曲集》《中外影視口琴曲集》《世界口琴名曲集》和《口琴入門》《口琴吹奏法》等發行量特別大,社會影響又十分廣泛。在八十余年的口琴生涯中,陳劍晨還創作了《豐收圓舞曲》《節日的狂歡》《向社會主義前進》等一批流傳甚廣的口琴獨奏、合奏曲,同時還為各種形式的口琴演出,編配了四百多首作品。

口琴大家陳劍晨在指揮中

陳劍晨是個勇于探索又敢于創新的口琴大家。為了使自辦的口琴音樂會多姿多彩,他不斷地在表演的樣式上創新。比如:口琴獨奏由各種中西樂器組成的小樂隊伴奏;男女聲獨唱則分別由口琴樂隊伴奏。以后又推出口琴、手風琴、吉他三重奏,口琴、吉他、小提琴、大提琴的口琴弦樂四重奏等等。陳劍晨還借鑒西洋管弦樂隊的編制,來組織自己的口琴大樂隊,除了用各種口琴來替代管弦樂隊的主要聲部,另外還加入了鋼琴、手風琴、大提琴、低音大提琴和中西打擊樂。有時還根據演出和作品的需要,借用揚琴、板胡和小提琴等中西樂器,使整個樂隊的音色更飽滿多樣,和聲更豐富,表現形式更完美。

但無奈,口琴是一種固定音階又固定調性的樂器,演奏中不能隨意轉調。簡言之,就是吹什么調的曲子,必須用這個調的口琴。但大樂隊和小樂隊所要演奏樂曲的曲調是多樣的,什么調都有可能。為了解決口琴在大樂隊中轉調的難題,陳劍晨是苦思冥想、寢食難安。終于,他聯想到了鋼琴演奏的原理,即把所要演繹的原調曲目、全部改編成固定的C調,并配上升降記號。這樣,樂手只要用C調和升C調的兩臺口琴,按照固定的樂譜就能演奏所有調性的樂隊作品。但關鍵是,按照固定調吹奏,曲調中可能會出現許多升降符號,難度很大,這就需要大幅度地提升樂手的演奏能力。為此,陳劍晨是花了大力氣。他先對樂隊骨干進行一對一的嚴格訓練,然后采取滾雪球的辦法,讓樂隊的樂手自行結對互幫互助。就這樣,上海口琴會的樂手們有了能演奏固定調的技藝后,整體的水平有了質的飛躍,從而也極大地促進了中國口琴藝術的提高。

自1940年下半年開始,上海口琴會大樂隊已采用固定調的演奏法來排練各種高難度的作品,整個樂隊的面貌煥然一新。經過大半年的磨合,到1941年春,上海口琴會假座卡爾登大戲院(今長江劇場)舉辦中外名曲口琴音樂會。整場演出,精彩紛呈、高潮迭起。像《巴城酋長》《乘風破浪》《舊友進行曲》《女學生圓舞曲》等佳作是層出不窮、琳瑯滿目,讓觀眾目不暇接又驚喜連連。劇場內,震耳欲聾的掌聲是一浪高過一浪……此次成功的演出,也震動了上海的口琴界。打那后,好多口琴團體紛紛仿效上海口琴會的固定調吹奏法。無疑,中國的口琴事業就此翻開了新的一頁。

陳宜男告訴我:上海口琴會自開辦來,已舉行過三千多場大小演出。它的首場演出是在1939年1月8日的明星大戲院。整場演出除了各種口琴節目外,還邀請了丁善德的鋼琴獨奏和陳歌辛的男聲獨唱。在那么多的音樂會中,有兩場音樂會使陳劍晨一生難忘。1942年4月,上海口琴會假座天宮劇場(今福州路音樂書店頂樓)舉行音樂會。太平洋戰爭后,日寇占領了租界,當時的各種演出必須向日本憲兵隊申報登記,節目要經審查批準后方可上演。但陳劍晨非常仇視日本鬼子,因此演出沒去登記。誰料,當音樂會進行到第二個節目口琴合奏《多瑙河之波》時,大批日本憲兵沖進了劇場、勒令停演,并把陳劍晨和劇場負責人押到日本憲兵隊特高科受審。陳劍晨走進特高科還未站穩,就被日本憲兵當胸猛打兩拳、還狠狠踢上一腳,陳劍晨踉蹌倒地不起……事后,天宮劇場賠了一大筆錢,才大事化了。陳劍晨被保釋。據透露,陳劍晨因為進特高科時沒向“皇軍”鞠躬,而慘遭毒打。由此他也更憎恨日寇了,激發起更大的愛國熱情。

1957年11月3日,上海音協在蘭心大戲院舉辦星期音樂會的口琴專場演出。中華、大眾和上海三大口琴會的大樂隊都拿出自己的看家劇目參演。這天,應組委會的安排,三大口琴會的掌門人:石人望、陳劍晨和王慶隆首次聯袂登臺,合作演奏了口琴三重奏《新疆民歌聯奏》,引起全場轟動。二十年后,三大口琴家晚年又在“上海之春”的舞臺上合作過一次,這是口琴界的一段佳話。

陳劍晨為了普及推廣口琴,曾創下過許多第一。1939年4月,陳劍晨創辦了當時中國唯一的一本口琴期刊《上海口琴界》,這是一本專門介紹國內外最新口琴藝術和動態的月刊,深受廣大口琴愛好者的歡迎。這本雜志在新中國成立前后,多次因故停刊,但它對中國口琴界的影響卻是深遠的。

抗戰時期,為了抵制日貨及洋貨,陳劍晨在1938年傾其所有,與人合資創辦了“上海口琴廠”,生產英雄牌口琴,得到人民群眾的青睞追捧。口琴大家自辦實業,這在圈內尚屬首次,也是迄今為止唯一的一次。

新中國成立后,人民政府十分重視教育和文化事業的普及發展。這也是中國口琴繁榮的黃金時期。

作為生在新中國、長在紅旗下的一代,我親身經歷、見證過口琴的興旺和發達。那時無論是學校工廠,還是軍營機關,都有口琴樂隊的活動和演出。不管你徜徉街頭還是佇立巷尾,都會時不時聽到悠揚的口琴聲。我也曾經學過口琴,那時就讀過的小學、中學,都有像模像樣的口琴演奏隊,同學們在課余經常會切磋交流各自的口琴學習體會和經驗。

王慶隆在演奏

國家對口琴的推廣也是非常積極的,那時的口琴是作為普通文具與筆墨課本一起放在文具店售賣的,而且價格便宜,是常人所能接受的。當時人們的生活似乎是離不開口琴的。

正當年的口琴大家陳劍晨,豈肯錯過這樣大好的口琴普及局面,他懷揣著更大的激情,迎接中國口琴第一次大發展。上海解放初期,各種群眾活動和游行頻繁。此時上海的所有口琴會經常聯合起來,組織龐大的樂隊參演。譬如1950年和1951年的國慶之夜,上海各界在人民公園舉行大規模的通宵大聯歡,人們載歌載舞,歡慶憧憬著祖國的明天。上海口琴會派兩個大樂隊去公園南北兩個角演出。聽者觀眾精神振奮,聯歡演出一直持續到翌日清晨。那時上海口琴會的演出繁忙,經常一天要趕兩三個場子,雖沒有任何報酬,但樂手們都樂此不疲。

抗美援朝戰爭爆發后,上海口琴會和其他口琴界同仁多次舉辦捐獻飛機大炮的義演。各個口琴團體盡其所能,派出最強陣容。那時除了票房收入外,還把自己的工資和部分積蓄一并捐獻。

在繁忙的演出同時,陳劍晨并未放松口琴的普及和人才的培養。據1956年的一份資料統計:上海口琴會在新中國成立后的六年中,共開辦99期口琴訓練班,受訓學員達4873人,其中具備獨奏和輔導能力的骨干有1534人。與此同時,陳劍晨還常赴工廠、學校和社團登門輔導,受眾更是不計其數。1958年的盛夏,上海音協在中山公園音樂廳舉辦有史以來規格最高、規模最大的一次口琴音樂輔導講座。有大名鼎鼎的口琴三大家石人望、陳劍晨和王慶隆主講,現場自是座無虛席,大家都深感受益匪淺。

“文革”前的十七年,是上海三大口琴會舉辦音樂會最多的時期。其中,以擅演世界名曲的中華口琴會和演繹中國民歌改編曲目見長的大眾口琴會及專演中外圓舞曲和進行曲的上海口琴會,用風格各異的特色節目輪番登臺、爭奇斗艷。觀眾是紛至沓來,一票難求。

陳劍晨和石人望、王慶隆一樣,經常在自辦的音樂會上擔任獨奏。人們比較熟悉和喜愛的曲目有:《天堂與地獄》《新春樂》《卡門》《匈牙利舞曲》《鳳陽花鼓》和《洪湖水浪打浪》等。

“文革”開始后,口琴界也遭遇災難,三大口琴會無一幸免。打那后,因種種原因,口琴漸漸地被邊緣化,并逐步退出人們的視線。

十年動亂結束,中國文藝百廢待興,又迎來了第二春。此時的陳劍晨早已年過花甲,但仍老當益壯,他為重振口琴雄風奔忙,開始了新的征程。

1978年初春,石人望率先在黃浦區文化館成立口琴學習班,接著又組織口琴隊。后來因身體原因,石人望退出由程明德接手。當年的下半年,盧灣區工人俱樂部也成立了一個口琴隊,并進行過多場公演。

1979年8月,上海口琴會開始恢復活動。由于此時已沒有了排練場地,于是陳劍晨就把自家二十多平方米的臥室里的床鋪拆去,當排練場地。就是在這樣艱苦的環境中,上海口琴會在翌年的初春,推出了一臺全新的節目。在盧灣區文化館劇場進行了“文革”后的第一次公演,受到廣大觀眾的熱烈歡迎。打那后,上海口琴會的各種演出是接二連三,從未間斷過。

由于十年“文革”的原因,上海口琴的人才結構出現斷層,急需培訓和吸收新鮮血液。1981年盛夏,上海口琴會的一則廣告,引來七百多名新生報考。由于當時沒有固定的場所排練,只能暫借比樂中學的九個教室在晚間教學。在以后幾年間,上海口琴會又先后招收了三千五百多名學員。陳劍晨和大女兒陳宜男還一同分赴40多所大中學校和工廠登門輔導,受訓者不下五六千人。為了能更好地長期開展口琴培訓和排練活動,陳劍晨就打報告向市委宣傳部申請場地,并同時呼吁口琴教學能進入中小學課堂,作為學生音樂教育中的一項。因為當時中國人民生活水平提高很快,很多家庭都擁有了鋼琴,據不完全統計,光上海就有十多萬琴童在學習鋼琴,還有不計其數的小提琴學習者,在這樣的狀況下,不起眼的小兒科口琴,再次被冷落。不過很快,宣傳部就批復了陳老的請求,撥升平街一處50多平方米的平房作為上海口琴會會址和排練場,同時口琴作為藝術教育進課堂,也很快得到落實。

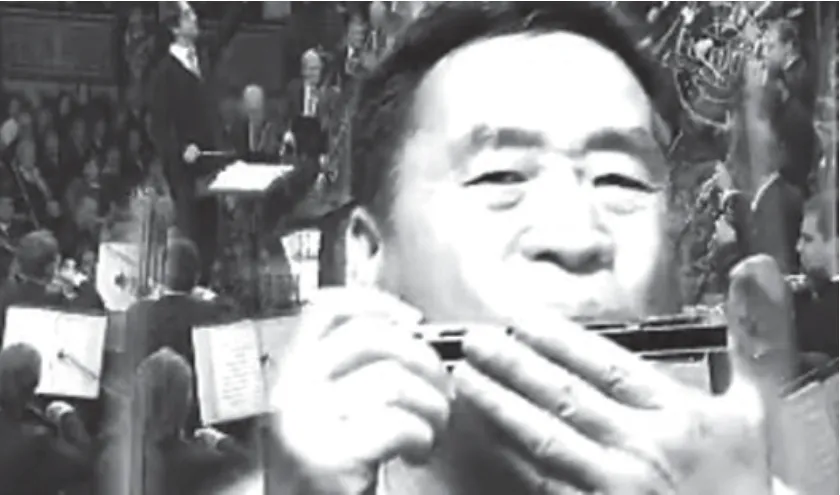

改革開放后,中國口琴界與海內外同行的接觸、交流也開始頻繁。像中國香港、中國臺灣地區及日本、韓國的口琴家都到上海進行過公演。上海口琴會也走出國門,曾赴新加坡、馬來西亞及中國香港地區演出。1981年送錄音帶到日本參加國際口琴錄音大賽,并以一曲板胡協奏形式的中國樂曲口琴大合奏《勝利鼓》取得了第二名的佳績,為國爭了光。1985年,年過古稀的陳劍晨應邀訪問香港,在港期間接受香港無線電視臺和亞洲電視臺的采訪,并即興演奏被錄像播出,同時又為香港口琴同行舉辦口琴演講。

陳劍晨的晚年還經常登臺在音樂會中獨奏。他自編自演的《北國之春》《森吉德瑪》和《鄉間小路》等作品,至今還為音樂愛好者所津津樂道,是口琴音樂的經典。1995年,85歲高齡的陳劍晨在上海音樂廳作最后亮相。他指揮上海口琴會的百人大樂隊,成功演繹了《幸福進行曲》和《節日的狂歡》等曲目,從此告別舞臺。陳劍晨的一生有兩大貢獻:一是改革了口琴的吹奏法,二是對口琴表演的形式進行了創新。2005年,陳劍晨在家中平靜地走完了95年的跌宕人生。

陳劍晨有一個幸福的家庭,妻子賢惠,婦隨夫唱,是丈夫事業成功的得力支持者。七個孩子中有六個學習音樂,而且門類各異,足可組成一支小樂隊。其中三人成為專業音樂工作者,排行老二的大女兒陳宜男是陳劍晨的繼任者。她的一生是浸潤在口琴藝術中度過的,也是一個集口琴演奏、指揮和編曲于一身的口琴藝術家。如今年已八旬的陳宜男仍拄著拐杖為口琴的普及、教學和演出奔忙著。她不僅在上海有許多口琴教學點,要定期輔導,今年盛夏,她還兩次遠赴安徽阜南縣,為五百多名中小學音樂教師開設口琴輔導班,這些教師將來有十多萬學生要教學。眼下,陳宜男除了要主持上海口琴會的工作,還有許多省區的音樂教師在等待她去輔導,可謂任重而道遠。

陳宜男在教授口琴

上海口琴藝術家與外國同行切磋交流

上海口琴會樂隊為俞麗拿的小提琴《梁祝》伴奏