近代鄂倫春族喪葬習俗變遷研究

趙士見 廖利明

作為東北典型漁獵民族的鄂倫春族,憑借自己獨特的魅力,吸引不同時期學人的關注。喪葬習俗是鄂倫春族文化的重要組成部分,也是學人關注的重點所在。清代學人著作中《龍沙紀略》《黑龍江外記》等提及鄂倫春民眾在狩獵中的樹葬方式。1859年,俄國學者P.K.馬克出版的《黑龍江旅行記》①[俄]P.K.馬克著、吉林省哲學社會科學研究所翻譯組譯:《黑龍江旅行記》,北京:商務印書館,1977年。,涉及鄂倫春族喪葬習俗的描述。隨后俄國人類學家史祿國及日本學者泉靖一、秋葉隆、今西錦司、淺川田郎、永田珍馨等對鄂倫春民眾居住區進行田野調查,以民族學和文化人類學視角反映當時鄂倫春族喪葬習俗②見[俄]史祿國著、吳有剛等譯《北方通古斯人的社會組織》,呼和浩特:內蒙古人民出版社,1985年;[日]外務省文化事業部:《黒龍江省ニ于ケル風土及土著族ニ関スル調査》,1932年,日本國立國會圖書館檔案號GE357-155;[日]外務省:《「オロチョン」族ノ史的考察資料関系》,1938年,外務省外交史料館檔案號:I-4-6-0-1_004;[日]淺川四郎、[日]永田珍馨著,趙復興譯:《興安嶺之王——使馬鄂倫春族》,呼倫貝爾:內蒙古文化出版社,1999年;[日]泉靖一著、李東源譯:《大興安嶺東南部鄂倫春調查報告》,《黑龍江民族叢刊》1986年第4期;[日]秋葉隆:『滿洲民族志』,ハルビン:“滿日文化協會”,1938年。。20世紀50年代,在中央政府全面統籌下,內蒙古少數民族社會歷史調查組集合一大批專家學者,對居住在黑龍江、內蒙古等地鄂倫春民眾進行社會歷史調查,形成了包含喪葬習俗在內的調查材料③內蒙古少數民族社會歷史調查組:《鄂倫春族社會歷史調查》第一、二集,呼和浩特:內蒙古人民出版社,1984年;后經修訂再版,見內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查材料叢刊》修訂編輯委員會編《鄂倫春族社會歷史調查》(一、二),北京:民族出版社,2009年。。與此同時,內蒙古少數民族社會歷史調查組從黑龍江省檔案館、黑河市檔案館等機構,整理出版了一系列有關鄂倫春族的檔案資料①黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年;內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》(第一、二、三、五冊),內部刊行,出版地不詳,1958年。。本文依照上述材料,結合當時的媒體報道②姜松年:《黑龍江鄂倫春今日之狀況》,《地學雜志》1924年第15期;享邑:《黑龍江之鄂倫春人》,《中東經濟月刊》1930年第6卷第11期;外山卯三郎著、碌碌譯:《滿洲國內鄂倫春族問題》,《新滿洲》1939年第1卷第6號;汪海鏡:《鄂倫春族的風俗習慣》,《東北》1940年第1卷第5期等。,勾勒近代鄂倫春族喪葬習俗變遷的表現,分析習俗變遷的特點、原因,闡述鄂倫春族文化中喪葬習俗的重要內涵,也為當下政府對鄂倫春族制定和實施相關政策時提供有益借鑒。

一、近代鄂倫春族喪葬習俗變遷的表現

喪葬習俗是各民族生產方式的深層次文化表現形式之一,與本民族的風俗習慣、情感倫理密切相關。鄂倫春族傳統喪葬習俗中的樹葬方式、殉馬習俗、簡易葬具以及“烏里愣”祭奠等都與該民族漁獵經濟密切關聯。因此,解構鄂倫春族傳統喪葬習俗,必須剖析該民族的漁獵生產方式。鄂倫春族早在《元朝秘史》中就有“林木中百姓”的記載。自元至后金前期,鄂倫春民眾在興安嶺叢林中以狩獵為生③[日]外務省:《「オロチョン」族ノ史的考察資料關系》,1938年,外務省外交史料館檔案號I-4-6-0-1_004。。同時,鄂倫春民眾在夏季乘坐由樺樹皮制作而成的皮筏子在河流或者溪流中進行捕魚活動,冬季則在河面鑿冰窟窿進行網魚④趙士見:《鄂倫春族漁獵經濟向農耕經濟轉型探析(1869—1931)》,吉林大學碩士學位論文,2016年,第8-9頁。。至后金平定博木博果爾反抗后,鄂倫春族部眾相繼至盛京投順。清康熙年間,設立布特哈衙門,采取兵役制和貢貂制管理鄂倫春族部眾,其中編入布特哈八旗、服兵役的官兵者,謂之墨凌阿鄂倫春;散處山中且向清廷供貂皮者,謂之雅法罕鄂倫春(徒步鄂倫春)。每年五六月的楚勒罕盟會時,鄂倫春族各部向清廷貢貂皮。貢貂結束后,鄂倫春民眾將手中的鹿皮、獸骨、皮制品等自由交易,以此獲取槍支彈藥、糖酒等生活必需品。清朝對鄂倫春族采取“兵役制”“貢貂制”,不僅確定了清廷對鄂倫春族的管理方式⑤訥親:《題為查看本年黑龍江索倫達呼爾鄂倫春等進貢貂皮數目情形事》(乾隆五年十一月初六日),中國第一歷史檔案館檔案號02-02-006-000425-0001。,而且為鄂倫春族狩獵經濟的奠定制度保障。19世紀中葉后,沙俄急于擴大侵略,迫切需要勞動力。為此,沙俄武裝策動鄂倫春人加入俄籍,還暗自將七十多名鄂倫春民眾劃歸俄屬。面對沙俄蠶食東北的陰謀,清政府和黑龍江省地方官員們認識到鄂倫春族“棄獵歸農”是戍邊和“開化鄂民”的重要舉措。因此,政府推動鄂倫春民眾由漁獵向農耕的舉措實施,也促使鄂倫春族喪葬習俗發生新的變化。

(一)土葬逐漸成為主要入葬方式

在漁獵經濟時代,鄂倫春族主要喪葬形式為樹葬、火葬、二次葬。尤其是在早期,樹葬是最重要的入葬方式。《黑龍江志稿》記述鄂倫春民眾“在森林游獵者,凡死者用大樹鑿穴鹼之,置之高崗樹杈上,一年后埋之,殆有上古樹葬之風”⑥《黑龍江志稿·地理志》,哈爾濱:黑龍江人民出版社,1992年,第255頁。。民國時期,黑龍江省督軍署派往鄂倫春民眾居住區從事調查的繪圖員孫國棟,在報告中曾記述鄂倫春民眾“有親亡,即用樺皮包裹,架于樹枝之上。三年后始行取下,裝于木槽,謂之撿骨埋葬”①徐希廉:《璦琿縣志·庫路志(上)》,1920年刻本,吉林大學圖書館藏,第373-374頁。。若在平時,鄂倫春民眾也會將死去的親屬尸身置于樹上。當然,此時準備條件和時間較充足,并不是簡單放于樹杈之上,而是置于樹上巢居的住所內,意在使死者可以繼續居住在巢居房內。鄂倫春民眾巢居的住所,一般用四棵樹杈搭架,為擋雨雪頂上蓋有樺樹皮棚。對于未成年的兒童和幼兒,鄂倫春族不用入殮埋葬,而是舉行樹葬。在鄂倫春族理念中,未成年的兒童和嬰兒實行樹葬,直到“架木枯朽,白骨墜地之時,亡兒會再次投胎”②泉靖一著,李東源譯:《大興安嶺東南鄂倫春族調查報告》(續),《黑龍江民族叢刊》1987年第1期。。

除了樹葬外,鄂倫春族火葬主要是用于得急病死去的青年或孕婦。一般來說,鄂倫春民眾認為孕婦和因急病去世的青年之死是不潔的,可能帶來災難。為此,需要使用火葬才能使其超度重生。20世紀50年代,內蒙古少數民族社會歷史調查組人員在遜克縣鄂倫春族民族鄉調查中,發現當地鄂倫春民眾使用火葬方式只限于孕婦,若孕婦尸體不燒掉則“會撫育她的胎兒變成妖精危害活人”③內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第103頁。。鄂倫春族二次葬與樹葬密切相關,一般是在樹葬半年至一年后,由死者親屬用馬馱死者尸骨返回居住地,然后收撿埋入途中,即進行二次入葬。當然,二次葬中的土葬和從事農耕時期鄂倫春民眾的土葬存在很大差別。漁獵時期內,鄂倫春族二次葬中的土葬一般是預先在即將入土之地,用樹枝或簡易木板在較淺土坑內先砌出方框,隨后將死者尸骨放置框內,并放置死者生前使用的弓箭、槍支、生活用品等。最后,是否在尸骨上壘出土包則是根據實際情況而定。二次葬中的土葬并非一定要進行的程序。在鄂倫春民眾居住的西部阿里路、托河路地區,有些樹葬會一直保留,并未進行二次葬中土葬事宜。

晚清民國時期,政府在推行“棄獵歸農”政策之際,也輔以相應的文明“開化”舉措,促進鄂倫春民眾喪葬習俗內的樹葬、火葬等發生變化,逐漸形成以土葬為主的入葬方式。特別是在農業生產活動活躍的中部地區,即庫馬爾路、畢拉爾路內鄂倫春民眾的土葬方式日漸增多。1940年,民國學人汪海鏡在《鄂倫春族的風俗習慣》記述,“在鄂倫春族所住的中部多舉行土葬,而東部和西部多舉行風葬(即樹葬)。所謂土葬,是把死者埋在土里,造成一個墳包”④汪海鏡:《鄂倫春族的風俗習慣》,《東北》第1卷第5期,第66頁。。晚清民國時期,鄂倫春族土葬形成了家族式和村落式的大墓地群。20世紀50年代,內蒙古少數民族社會歷史調查組人員在調查鄂倫春民眾墓葬之地時發現,家族式或村落式“墓地一般是在居住地二、三里以外的山坡下面且不能被大水所沖到”,墓地旁“必須有水、有樹,風景優美”⑤內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第103頁。,以期墓葬之地風水好,能夠造福于子孫后代。在土葬墓地群內,多是按照“按輩分先后,自北向南的一代一代地埋葬”⑥趙剛:《從考古上看清代鄂倫春族的埋葬習俗》,《博物館研究》2008年第2期。。20世紀20年代,鄂倫春族定居政策成效頗為顯著,庫馬爾路中法別拉、宏戶圖等村落內原有的“烏力楞”(即以血緣為紐帶組建的漁獵和日常生活的組織)氏族家庭組織逐漸被小家庭所取代,于是在土葬墓地內出現各小家庭式的土葬墓,形成了若干個土葬墓構成的小型墓葬群。但是,鄂倫春族內部農事活動較差的地區并未出現土葬的家族式墓地。在20世紀50年代,調查人員在內蒙古鄂倫春自治旗托扎敏地區,發現該地沒有經營過農業,也沒有相對定居的條件,因而也就沒有氏族或家族的墓地。

(二)葬具的質地和裝飾日益考究

喪葬習俗中重要載體之一是葬具。葬具不僅表達親屬對死者哀思之情,而且直觀展示當地的風土人情。鄂倫春族傳統葬具主要有樺皮、柳條棺、獨木棺、有脊木棺。樺樹在鄂倫春民眾游獵區域內幾乎遍地都有,樺樹皮易于獲得,且樺樹皮易于剝出來,不易斷。因此,樺樹皮成為鄂倫春民眾用于盛裝尸身的重要葬具。民國時期《璦琿縣志》中有用“樺皮包裹,架于樹枝之上”①徐希廉:《璦琿縣志·庫路志(上)》,1920年刻本,吉林大學圖書館藏,第373頁。的記載。柳條棺即用柳條編制,“且多在本地制作而成”②內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(一),北京:民族出版社,2009年,第160頁。。柳樹在鄂倫春民眾狩獵區域內也很常見,其柳枝柔軟有韌性,可塑性強,是編織棺材的良好材料。在中國云貴等地,也有用柳條編織棺的傳統。鄂倫春族柳條棺類似中原編織竹筐形式,先確定大小和樣式,然后采用鮮的柳條編織而成。獨木棺的具體制法是用粗大的松樹或者楊樹,將整段圓木對半劈開,中間挖空或用火燒,做成空心狀,中間用于盛放尸體。《呼倫貝爾概要》中有“鄂倫春人之葬禮,多以死者填于樹洞之中”③丁世良、趙放主編:《中國地方志民俗資料匯編·東北卷》,北京:書目文獻出版社,1989年,第505頁。的記載。有脊木棺是用簡單薄木板制作的似盒子狀棺材。對于木質棺材依照不同的喪葬形式,其棺材頂部的木蓋是有所不同的。鄂倫春族樹葬時使用的棺蓋中間有脊,這樣能夠使得雨雪從兩側落下,不至于雨水流入棺內。若是鄂倫春民眾實行土葬時,其木質棺材的棺蓋是平頂,容易埋土起包。

民國時期,鄂倫春民眾對于土葬中的棺槨的質地與裝飾也日趨受漢族影響。鄂倫春民眾所用木質棺材是從外面漢族人手中購買的,同漢族所用一樣,棺木修飾日益隆重。1918年,管理庫馬爾路鄂倫春族的協領徐希廉記述,其下屬鄂倫春民眾正壽之母喪禮場景,“閱其棺材,彩畫甚鮮,扎彩亦伙,而靈幃皆用布飾”④黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第73頁。。徐希廉記述表明,當時鄂倫春族正壽之母喪禮時使用的棺木和上面所繪畫顏色艷麗,并且強調棺木仿照漢人傳統,實行扎彩和靈幃。

(三)陪葬中“殉馬”習俗減少

葬具只是解決了死者尸體的存放,對于死者在另一個世界生活的安置,則是需殉葬品完成。在鄂倫春民眾喪葬習俗中,尤為重視陪葬品。除了游獵活動中的弓箭、槍支和生活品外,鄂倫春民眾陪葬品中最為重要的就是生前所乘馬匹,即在鄂倫春民眾去世后,將其所乘馬匹殺死以殉葬,也就是所謂的“殉馬葬”,具體活動是在死去鄂倫春民眾“出殯的時候,將死者生前騎過的馬,綁好四條腿用獵斧劈死,剝下馬皮,放在棺材前面,好讓死者的靈魂騎乘著自己的馬去陰間”⑤內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第265頁。。鄂倫春族殺馬殉葬形式在當地的考古發掘中可以得到有力證實。2002年至2003年,黑龍江省考古人員在訥河學田鄉考古發掘中,發現鄂倫春族墓葬群“一端葬馬的跡象,數量少的葬一匹,多的葬四匹”①趙剛:《從考古上看清代鄂倫春族的埋葬習俗》,《博物館研究》2008年第2期。。由此表明,鄂倫春族殉馬葬中不僅限于單匹馬,有時富裕者還會增加至多匹馬。這在一定程度上給鄂倫春民眾親屬帶來巨大的財政壓力。在漁獵經濟時代,馬匹是鄂倫春民眾最為重要的私有財產,是狩獵的必備工具,還可以用來作為聘禮或者償命的實物②汪海鏡:《鄂倫春族的風俗習慣》,《東北》1940年第1卷第5期,第66頁。。因此,殉馬在鄂倫春民眾喪葬中受到財政負擔和狩獵活動的限制。晚晴民國時期,政府不斷推行“棄獵歸農”政策,其中農業開墾中畜力和運載動力的需求日益增加,馬匹的重要性日益突出。這也使得推行“棄獵歸農”政策地官長們認識到殉馬葬不利于庫瑪爾路農業發展,所以必須變革殉馬葬方式。黑龍江督軍署繪圖員孫國棟在上報收攏鄂倫春民眾的辦法中,提到“勸誡鄂民,去除人死必殺其生時之乘馬以殉”③黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第73頁。。處于實地調查的孫國棟認識到,革除鄂倫春民眾“殉馬葬”顯得尤為重要。黑龍江巡按公署發文,“宜勸改鄂倫春人死浮厝暨馬殉葬之俗也”,且“改革此俗,自無不可立行也”④黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第247-248頁。。

(四)參加喪禮人員超出血緣范圍

為死者舉行葬禮是鄂倫春民眾喪葬習俗的題中之意。喪禮在死者剛去世就已經開始籌備了。一般鄂倫春族內“老人死去則要求五代以內的子孫都要為他戴孝”⑤內蒙古少數民族社會歷史調查組:《鄂倫春族社會歷史調查》第二集,呼和浩特:內蒙古人民出版社,1985年,第109頁。,妻子為丈夫戴孝。鄂倫春族內各部聚集地區不一,但為老人舉行周年祭卻十分隆重。這與鄂倫春族傳統漁獵生產方式密切關聯,即通過周年祭活動,強化同血緣關系,以便更好地從事狩獵等生產活動。

然而,隨著鄂倫春民眾從事定居和農業發展,原有的烏力楞組織被打破,逐漸形成與中原地區一樣的村屯。晚清時期,庫瑪爾路協領已派專人入深山收撫鄂倫春人,如在“宣統元年,驍騎校德奇琛等帶領兵丁10名,深入俄境精奇里河一帶,收回庚子潛匿江左鄂倫春人35戶,140多人”⑥黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第140頁。。黑龍江地方政府將收撫的鄂倫春民眾,劃分到地域性屯村進行妥善安置。僅在1916年,署庫瑪爾路協領孟喜祿將1,924名鄂倫春民眾分配到盤古河、沃勒敦河、庫瑪爾河、寬河、法別拉河、宏戶圖屯、喀爾通屯、遜河八處,每處分別分配57戶(205人)、82戶(328 人)、58戶(238人)、79戶(301人)、35戶(155人)、43戶(216人)、69戶(318人)、35戶(163人)⑦黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第101-110頁。。

新分村屯打破原有烏力楞組織,吸收漢族民戶,劃分到新屯中。1923年12月7日,庫瑪爾路協領于多三呈報收撫鄂倫春民眾事宜,呈報中于多三委派音吉善、譚寶善(漢族)、德馨為鄂倫春民眾收撫員,前往呼瑪河和剛河流域搜尋和勸回71 戶、317 名鄂倫春民眾,并將鄂倫春民眾登記在冊、報送至黑河道①黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第271頁。。12月26日,黑河道尹宋文郁將核查后的鄂倫春族民名冊呈報給黑龍江省督軍吳俊升,接到呈報后,黑龍江督軍署給黑河道尹發布“安插鄂民善后頒發”訓令,要求黑河道將收撫的鄂倫春民眾安插在固定村屯。新的地域性村落在鄂倫春族喪禮上的表現就是參加者超出血緣范圍,擴大到非傳統血緣親友之外。例如在正壽之母喪禮時,“協領徐希廉和魏子和、馮祥齋等諸人站中”,徐希廉對正壽為其母所做之喪禮“極贊美之,隨備禮致奠”②黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第73頁。。由此可見,民國時期鄂倫春族喪禮參加人員范圍不斷擴大,徐希廉等官長對于鄂倫春民眾仿漢族喪禮給予重視與贊賞。

二、近代鄂倫春族喪葬習俗文化變遷的特點及原因

近代鄂倫春族喪葬習俗變遷呈現出外部“沖擊”與內生性相交融。鄂倫春族喪葬習俗的內生性是其傳統習俗的重要構成,與其狩獵經濟密切貼合。即使新的變化出現,但是鄂倫春族傳統習俗并未立即全部消失。例如,在鄂倫春民眾陪葬品中,死者生前所用的木刀、弓箭、槍支也隨之入葬。呼瑪縣十八站鄂倫春族男子去世時,親屬依舊在其棺木中還要放進一副弓箭,對于女性死者的陪葬品則是用于縫制皮制品的針線盒和用于制作熟皮子的其他工具。在鄂倫春族祭奠中,若“父母去世,兄弟幾個不能全都戴孝,只讓一人戴孝”,這是因為鄂倫春民眾認為戴孝的人“運氣是不好的,是打不到野獸的”③內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第104頁。。由此可見,鄂倫春族傳統的喪葬習俗在吸收“外部”沖擊時,與漁獵生產相匹配的喪葬習俗仍占有一席之地。

近代鄂倫春族喪葬習俗變遷中外部“沖擊”是其典型特點。這種外部“沖擊”分為強制性和自主性。黑龍江地方政府以政策引導和發布強制法令等形式,勸導鄂倫春民眾改變原有習俗,從而做到“禁止化骨,以正風化”④內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》第二冊,內部刊行,出版地不詳:1958年,第32頁。。庫瑪爾路協領發文要求各佐佐領在各地轄區內,切實做到禁止殺馬殉葬,人死入土為安。盡管“易俗”法令發布后,管理鄂倫春民眾的官長認識到簡單憑借強制手段無法根除,還需提出可行舉措替代之,如管理庫瑪爾路協領為了勸誡鄂倫春民眾改變“殉馬葬”,提倡鄂“以紙張做成人馬車輛……或以樺皮”⑤內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》第二冊,內部刊行,出版地不詳:1958年,第32頁。替之。

鄂倫春族吸收外部“沖擊”也有主動實施。為了補充農業勞動力和提供農事經驗,鄂倫春民眾在開墾、種植農作物之際,吸引一批漢族、滿族民戶進入鄂倫春民眾居住區,有些還與鄂倫春民眾結為兒女親家、拜把兄弟,或加入鄂倫春籍⑥黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第265頁。。地緣上的就近和業緣上的配合,無形之中為鄂倫春民眾借鑒和吸收漢族等喪葬習俗提供有利契機。一些漢族商販私自進入鄂倫春民眾居住的深林之中①內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》第一冊,內部刊行,出版地不詳:1958年,第29-31頁。。在利益的驅使下,漢族商販將都市內色彩艷麗的棺材和隆重的喪禮用品,販賣給鄂倫春民眾,促使鄂倫春民眾主動購買和使用漢族喪禮用品。

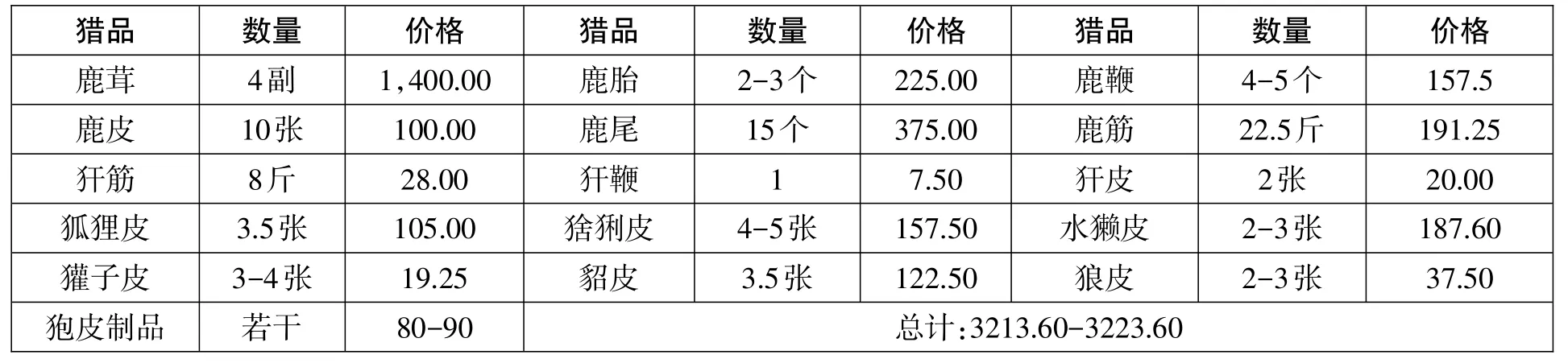

近代鄂倫春族狩獵活動獲取的獵品為喪葬習俗變遷提供殷實的物質基礎。鄂倫春族以狩獵著稱,獵術十分高超。鄂倫春族男子13 歲時即要隨父輩出獵,學習狩獵中的技巧。晚清民國時期,鄂族獵民使用新式獵槍,加上高超技藝,使得狩獵收入十分可觀。鄂倫春民眾還將獵皮加工制作成為皮大衣、皮套褲等制品,以此獲取高利潤。除狩獵之外,鄂倫春民眾還通過捕魚,獲得大馬哈魚。根據遜克縣新興村莫六拉老人回憶自己家,在民國時期一年內出售獵品所獲②內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第164頁。制表如下:

表1 民國某年遜克縣新興村莫六拉老人自家出售獵品所獲表(價格單位:元)

由上表可知,莫六拉一家一年憑借狩獵可獲得3,200余元,刨去當時因購入生活用品話費300至500 元,能夠剩余2,700 至2,900元。莫六拉每年家庭盈收能夠為其進行購買新式喪葬用品、木館和喪禮儀式改變和舉行,提供了堅實的物質基礎。

進入民國時期,鄂倫春民眾不斷開墾新的土地,種植農作物,使得每年盈收不斷增加。1920年,畢拉爾路鄂倫春民眾開墾200坰荒地,其中正黃旗頭佐開墾140坰,正紅旗頭佐開墾60坰。全路鄂倫春民眾平均每戶墾荒6.45 坰,低于同時期內庫瑪爾路平均每戶墾荒7.3 至7.4 坰③《監察鄂倫春學務委員鄒邵棠調查內興安嶺南麓鄂族情形報告書》(1920年4月16日),見黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部刊行,1985年,194頁。。新開墾的荒地在政府貸給的種子、耕牛以及農具的推動下,開始種植、收獲農作物。墾荒第一年種植蕎、麥、谷、黍,按照每坰兩石收成,可得一千六百石,第二年可得二千四百石,第三、四、五年均可獲得三千二百石,以此類推,五年共計獲得一萬三千六百石④黑龍江省檔案館、黑龍江省民族研究所編:《黑龍江少數民族(1903—1931)》,內部發行,哈爾濱:黑龍江文化印刷廠,1985年,第247-248頁。。實際上,鄂倫春民眾種植蕎麥,一般年景每坰土地可收獲三至四石,施肥多時可達五至六石⑤《達斡爾資料集》編輯委員會、全國少數民族古籍整理研究室編:《達斡爾資料集》第三集,北京:民族出版社,2002年,第86頁。。農產品的收獲不僅滿足鄂倫春民眾以往還需用獵品交易的面粉需求,而且可以將收獲的糧食用于再加工和出售。如鄂倫春民眾吳音吉善引進機器磨制面粉,就近出售給鄂倫春族民戶①內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第312頁。。關德興將5坰土地中的一般地用來種植蘿卜、白菜等蔬菜供應附近金礦工人食用。吳音吉善、關德興二人舉措將農業活動與市場相接軌,尤其是關德興蔬菜種植和吳音吉善面粉出售活動提高農產品商品化水平,也為喪葬習俗變遷提供堅實的物質基礎,同時更加緊密地加強與外界經貿往來,加快漢族等喪葬用品、習俗進入鄂倫春族地區。

晚晴民國時期,政府積極引導是鄂倫春族喪葬習俗變遷的重要原因。鄂倫春族作為傳統漁獵民族,其喪葬習俗植根于漁獵生產活動。在缺乏與外部環境密切聯系啊的前提下,政府“易俗”政策是最為直接的推動力。加上,鄂倫春民眾是旗民,官長的命令對于“以旗統民”的鄂倫春民眾來說更具執行力。到了民國時期,管理鄂倫春族的官吏機構基本上延續晚清政府,并未發生太大變化。所以,晚晴民國時期一以貫之的“易俗”政策能夠很好地在鄂倫春民眾當中落實。庫瑪爾路協領于多三多次發文,倡導“人死本應買棺成殮,早日埋葬以安幽魂”②內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》第二冊,內部刊行,出版地不詳:1958年,第31-32頁。。由此看來,管理鄂倫春族的協領從社會風化與孝道來剖析鄂倫春民眾喪葬習俗中的樹葬、火葬,強調各管佐領嚴加查禁。對于殺馬殉葬方式,管理鄂倫春族的協領要求“佐領等官嚴為勸禁,以重牲畜而免浪費”。③內蒙古東北少數民族社會歷史調查組編:《庫瑪爾路鄂倫春族檔案材料(1915—1945年)》第二冊,內部刊行,出版地不詳:1958年,第32頁。到了偽滿初期,鄂倫春族逐漸“禁止用馬殉葬,馬鞍子也不放棺木中,到了后來殉葬馬匹的風俗消失了”④內蒙古自治區編輯組、《中國少數民族社會歷史調查資料叢刊》修訂編輯委員會:《鄂倫春族社會歷史調查》(二),北京:民族出版社,2009年,第265頁。。

結 語

近代鄂倫春族喪葬習俗在晚清民國政府“棄獵歸農”政策的推動下,借鑒和吸收漢族等外來民戶的喪葬用品與禮儀,并結合鄂倫春族原有漁獵經濟基礎上的舊傳統,不斷融合成新的喪葬文化,形成鄂倫春族近代文化內涵的重要組成部分,更是為當下民眾長時段考察和理解鄂倫春族神秘的狩獵文化提供廣闊的視角。通覽鄂倫春族喪葬習俗變遷,并非一蹴而就,存在舊有傳統與新的“變化”間的碰撞與交融。民國時期,管理鄂倫春民眾的地方政府也認識到一味地強力改變鄂倫春族舊的喪葬習俗并非易事,還需要循序漸進,尤其是深入到鄂倫春族生產、生活區域開展細致調查,做出富有成效的可行性建議,才能夠保障“易俗”政策因時制宜、因地制宜。這也啟迪當下政府面對鄂倫春族等典型特色的少數民族時,制定民族政策需要根據實際情況,尊重其原有文化,有序開展各項活動,及時有效地在實踐中修正,真正做到民族平等、團結,進而推動民族大發展、大繁榮。