淺析建筑基坑工程的動態設計

劉天祥

江蘇中石建筑設計有限公司 江蘇 南通 226100

基坑施工在現實生活當中是比較常見的一項技術,而合理運用基坑技術能夠幫助施工單位按照建設施工需求來完成建設施工。對于現代建筑而言,在現代科技的推動和支撐下,有越來越多新技術、新理論運用在建筑施工當中,并且取得了良好的效果。在建筑基坑工程當中,運用動態設計,能夠達在安全和經濟中找到一個較好的平衡點。

1 工程概述

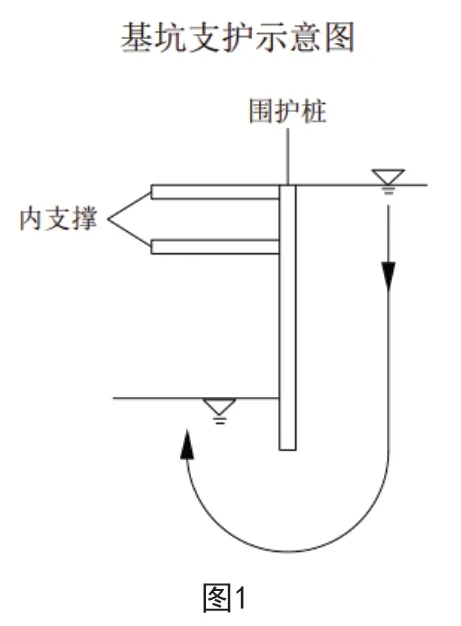

某地大型商業建筑位于市中心發達地區,距離周邊已建的小區、市政管線很近,且本商業項目采用3層地下結構滿足停車需求。建筑項目地下部分需要采用深基坑作為支護來輔助施工,設計基坑的深度為15m。在當前項目施工當中,根據當地的水文地質資料,地區歷史最高洪水位接近地面,由于距離周邊重要建構筑物的距離很近,對基坑變形控制要求極高,本工程基坑設計采用內支撐、止水帷幕配合回灌等技術手段[1]。

2 設計依據與原則

2.1 設計依據

根據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-2012)、《建筑與市政降水工程技術規范》(JGJ/111-98)、《鋼結構設計規范》(GB50017-2017)、《建筑基坑工程監測技術標準》(GB50497-2019)等規范開展技術設計工作。

2.2 支護方案設計

由于土方開挖、基坑降水、天氣變化、地質運動等種種因素,其實作用在支檔結構上的水土壓力并非常數,是隨著實際條件的改變而不斷變換的動態數值,而通常情況的基坑設計并未考慮由于外界條件的變化導致設計的安全系數的不確定性。本文從作用在支檔結構上外側的水土壓力變化來分析動態設計的重要性。

本工程基坑采用逆作法施工,在未開挖及降水時,就進行了圍護樁的施工,此時作用在支檔結構兩側的水土壓力是大小相等,方向相反的。在隨著實際條件的改變,相關計算參數發生了很大的變化,若不能考慮全面,很有可能造成設計事故[2]。

設計參數概述:基坑深度15m,支檔結構配合止水帷幕長20m,其中地面下有兩層土,第一層粉土夾粉質黏土(局部互層狀態),地面下0~10m,滲透系數2x10-4cm/s,c=0kpa,φ=15度,飽和重度為17.5kN/m3;第二層粉砂夾粉土,地面下10-22m,滲透系數8x10-4cm/s,c=0kpa,φ=35度,飽和重度為18.5kN/m3。滲透路徑長取25m,按主動狀態計算水土壓力。

狀態1:滲流狀態(水位降至坑底時)

基坑支檔結構外側水土壓力分析,水位降至坑底時,假定第一層內水頭損失為Δh1,第二層為Δh2,根據垂直滲透規律,得式1:Δh1+Δh2=15,式2:k1Δh1/L1=k2Δh2/L2,聯立解得Δh1=10.9m,Δh2=4.1m,根據朗肯土壓力理論,采用水土分算計算得作用在支檔結構外側的水土壓力合力為1420N/m。

狀態2:地震工況下(假定層1與層2都成液化狀態)

液化狀態下,層1與層2等同于液態,采用水壓力計算方法,計算得作用在支檔結構外側的水土壓力合力為3550kN/m。

狀態3:暴雨工況下(假定坑內水位為坑底以上5m)

根據垂直滲透規律計算,聯立Δh1+Δh2=10,k1Δh1/L1=k2Δh2/L2,解得Δh1=7.28m,Δh2=2.72m,根據朗肯土壓力理論采用水土分算計算得作用在支檔結構外側的水土壓力合力為1793kN/m。

以上三種工況下,作用于支檔結構外側的水土壓力的合力從1420kN/m上升至3550kN/m,若考慮不周可能導致設計安全系數過低。實際施工情況下,由于施工方案安排,天氣、地質條件改變帶來的不確定性,會給固定思維模式下的設計帶來巨大的影響[3]。

3 結束語

我們在從事相關基坑工作的工作時,要全面考慮工程在設計施工時可能發生的情況,靈活合理地利用現有設計規范和設計工具,研究基坑工程事故背后的規律,采用動態設計的思維,找出設計核心重點,確保工程安全。